オピニオン メディアビジネスの新・未来地図 その3

【デジタルヲ読ム、読マセル、ト謂フコト~プリントメディアの近未来を語る~】

誰が、いつどこでどう読むのか

2010年06月28日 美和晃(電通 電通総研 コミュニケーションラボ チーフリサーチャー)、倉沢鉄也、浅川秀之、山浦康史、今井孝之、紅瀬雄太

(倉沢)ビジネスの話は日本総研メンバーも関心があるところでしょうから、私はあえて「これ、誰が読むんだ?」というところを少し掘り下げたいです。

ユーザーニーズに対応するという教条的な言葉は、半分当たっていて、半分間違っているというのが真実です。一般消費者は、新しい商品を宣伝とともにぶつけられると、何か流行りだと思って使い始めて、そのまま何か自分が欲しくて買ったように思えてしまう、でも少しでも不満を感じると、ニーズに対応して欲しい、と叫ぶ生き物でもあります。

一方で書籍については、人類は過去数百年あるいは数千年、紙に書かれた活字や手書きの文字を読む、という遺伝子が組み込まれてしまっているので、今から「紙ではないものを読む」という時代が急に来たときに、どう読んで、どう暮らしが変わって、その紙じゃないものをどういう順番で受け入れて、どのカネをどう払っていくのか、というところを具体的にイメージする必要があると思います。

一方で書籍については、人類は過去数百年あるいは数千年、紙に書かれた活字や手書きの文字を読む、という遺伝子が組み込まれてしまっているので、今から「紙ではないものを読む」という時代が急に来たときに、どう読んで、どう暮らしが変わって、その紙じゃないものをどういう順番で受け入れて、どのカネをどう払っていくのか、というところを具体的にイメージする必要があると思います。しかもそれの紙ではないものが持ち歩けるということで、ケータイとどう違うのだ、という話をどうしてもしなければいけなくなります。その中でMIDなるものが書籍について何をかたち作るのだろうという点に興味を持っています。

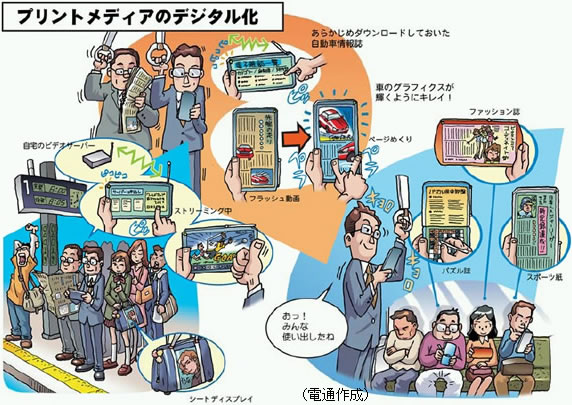

美和さんからご紹介いただいた、会社員が通勤中にMIDで新聞や書籍を読み漁るというこのイラストは、どうしても昔から違和感をもって眺めてしまいます。確かにケータイを杓のようにもつ人は増えましたが、それは私の見る限り、メール・コミュニケーション・マシン、イージーゲームマシン、速報ニュースリーダー、終電検索ツール、であって、電子書籍や電子新聞なのか、という疑問は、十数年来解けません。けんかを売るわけではありませんが、これは「デバイスの使い方」であって、「ニーズの体現」ではないのではないですか。

(美和)ニーズか使い方かを断言できるかどうか分かりませんが、いや、このイラストは意外と本気で描いていますよ。

端末の形はこの絵に限らないとは思いますが、電子デバイスで活字を読むという世界が、未来永劫生じないのか、永遠に紙を電車の中で読み続けるのか、というと、そうではないと思って書いています。

少なくともケータイ画面でメールの文字を読むという習慣が定着しているわけですから、こういう少し大きめの電子デバイスで、活字を読むのに適したようなものが出てきたときに、それを使う人があるボリュームで出てくるということは信じるに足りると思うのです。

倉沢さんの言うことはわかります。そういう失敗の歴史があって、とくに直近では2004年あたりに数社が出したけれどもうまくいかなかったというので、端末メーカーの中に否定的な見解があることは確かです。しかし米国では少なくともKindleやソニーリーダーが300万台の普及まで実現させているので、条件が整ったときにはこういう世界がある、と見ています。

(倉沢)マンガのディテールはこだわりましたか?クロスワードパズルやっていますよね。(参照:「プリントメディアのデジタル化」イラスト右下。)

(倉沢)マンガのディテールはこだわりましたか?クロスワードパズルやっていますよね。(参照:「プリントメディアのデジタル化」イラスト右下。)(美和)読んでいるコンテンツがパズル誌、という振れ幅もあえて見せておきたかったのです。その世界観なのか、もっとインターネットにあふれるような情報を読むのか(これは別のイラストを描きました)、きちんと専用ソフトで読書をするのか、という振れ幅の中でみると、電子デバイス上で有料の活字中心コンテンツを読む時代はやってくる、というメッセージでもあります。

実はこの文脈で、需要予測調査も手元ではしています。具体的には言えませんが、価格弾力性でみても製造可能な現実味を帯びたところまできていますよ。

(倉沢)それは過去の歴史から考えれば推測はつくことですね。現在ケータイの端末が6万円からする時代になった中で、かつてのケータイ買い替えのラインである、実売2~3万円というところが現実的なデバイスの価格であろうと思います。かつてウォークマンもその価格帯になってからボリューム増を遂げましたし、現在のiPodはもっと安くなってしまいました。消費財ですから景気不景気の波もありますが、2万なり3万なりのお金と、魅力との境目がその調査の本質ではあるでしょう。

(美和)市場のボリュームゾーンへの登り口をどう設定するかというのは特に端末メーカーにしてみれば大きな投資を伴うわけですのでマーケティング的にみて大事です。CEATECを見物する限り、メーカーも電子ブックリーダーに力を入れているように見受けました。たとえば、今、電子辞書で大きなシェアを持っているような企業は、そのあたりをテコにして、電子ブックを本気で取り組んでいくことになるかもしれませんね。

続きへ

このページの先頭に戻る

関連リンク

- 1.おさらい:出版業界にデジタル化以外の突破口なし

2.解題:黒船も動き、国内の巨人も動く。いま種をまくしかない

3.広告媒体としての値付けを賭けて「デジタル上でプレゼンスを築く」

4.ネット広告に起こる、視聴時間と収入のアンバランス

5.MID(MOBILE INTERNET DEVICES)でデジタルプリントメディアが救えるのか

6.異業種の会話は、強者からレベルをあわせる必要

7.誰が、いつどこでどう読むのか

8.本を電子化するだけで、作るほうも読むほうも今は手一杯

9.同じデジタルでも、新聞と雑誌とマンガは別々の議論

10.ディスプレイの大きさ、薄さ、通信速度、の妙がカギ

11.プラットフォーマーは、通信キャリアか、端末メーカーか

12.フラッグシップは、またも黒船待ちなのか

13.「雑誌のような広告」の姿はいかに。ビジネスはいかに

14.「デジタルプリントメディアデバイス」の必然性を強める

15.コミュニケーションの必然性は重い

16.ターゲットは「86」や「76」の上、購買力ある中年男性か

17.大手出版社の活路と市場が、ほんとうにあるのか

18.出版業界にプロデュース人材は存在するのか

19.広告主はこのメディアを一緒に育ててくれるのか

20.雑誌そのものの魅力は維持できているのか