オピニオン メディアビジネスの新・未来地図 その3

【デジタルヲ読ム、読マセル、ト謂フコト~プリントメディアの近未来を語る~】

広告媒体としての値付けを賭けて「デジタル上でプレゼンスを築く」

2010年06月14日 美和晃(電通 電通総研 コミュニケーションラボ チーフリサーチャー)、倉沢鉄也、浅川秀之、今井孝之、紅瀬雄太

(倉沢)「デジタル上でプレゼンスを築く」というのは、具体的にどういうアクションを意味するのですか。単に売上増ということなら今も続いているけれど、ボリュームで見れば出版業界には「焼け石に水」、ネット業界にもひょっとしたら「焼け石に水」あるいは「痛くも痒くもない」のではないでしょうか。

(美和)そのことを考える必要性について、近過去を振り返りながら少しお話ししましょう。

ネット上でどんなコンテンツプレイヤーも、自らWebサイトという媒体を構築して、自社の広告媒体を売ってビジネスとし、それが積算されてネット広告の市場規模が成長してきました。広告媒体の経済価値を支えたのは、もちろん効果測定の正確さなどもないわけではないですが、一番には旺盛な消費者のページビュー数と、ネット視聴時間だったと言えます。

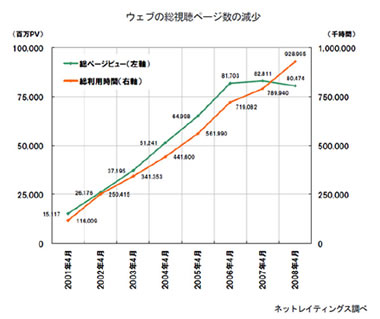

ネット上でどんなコンテンツプレイヤーも、自らWebサイトという媒体を構築して、自社の広告媒体を売ってビジネスとし、それが積算されてネット広告の市場規模が成長してきました。広告媒体の経済価値を支えたのは、もちろん効果測定の正確さなどもないわけではないですが、一番には旺盛な消費者のページビュー数と、ネット視聴時間だったと言えます。しかし、ネットレイティングスによる2008年4月までのデータを見る限りは、ネット利用総時間が増え続けている一方で、ページビュー総量の伸びが止まってきています。ということはこれまでのようにページビュー数に応じて広告費を設定するという、「ディスプレイ広告」のビジネスモデルは厳しくなってきていた、と言えるでしょう。ネット広告の現場もこの認識はあったと思います。2007年くらいから、大手ポータルサイトにおいても、クリック数に応じて課金される検索連動広告に大きく収入がシフトする流れが生じました。

一方、紙メディアのWebサイトのページビュー数の推移を調べてみますと、新聞社・通信社系も、雑誌を含む「その他媒体社系」も相対的には小さいパワーの媒体でありながら、すでにWeb全体の視聴数の伸びが止まってしまっているという状況を迎えていました。

(倉沢)コミュニティー系と検索系が視聴時間を伸ばしているということですか。検索系は調べること先にありきだから滞留時間が短いのは当然として、ネット広告売上の伸びほどは視聴時間が伸びているとは言えない、だからビジネスモデルの有望な転換先でもある、という解釈でいいですか。

(美和)視聴時間数が伸びているという点では、まずはブログやSNSなどのコミュニティー系、YOUTUBEなどの動画共有サイトです。新聞社や出版社がプロフェッショナリズムに基づいて作成した情報自体への視聴時間は短く、反対にそれを材料にして面白おかしく料理しているネットコミュニティーで滞留する時間が長い、そこの広告市場も大きくなる、と言えそうな状況でした。そして検索広告市場の伸びに関連して一番重要なことは、主要広告主の自社サイトの視聴時間が飛躍的に増えていたという点です。「詳しくはウェブで」というキャンペーンの結実と言えます。消費者と広告主の直接チャンネルが成長してきている中、広告媒体の基本的なビジネスモデルが、ネット上ではそのままでは通用しないビジネスになってきているかということを認識する必要がありました。

(倉沢)広告主から見て広告媒体自体のプレゼンスが低下している、まして規模面では存在すら認知してもらえないプリントメディア系サイトの広告が生き残っていくためには、まず存在そのもののアピールが不可欠、だからプレゼンス、というわけですか。

(美和)プレゼンスとは、具体的には広告媒体として高い値付けがされていること、一種のブランドを形成していることです。紙だけでなくデジタルでこれをどう実現するか、ということが課題です。

続きへ

このページの先頭に戻る

関連リンク

- 1.おさらい:出版業界にデジタル化以外の突破口なし

2.解題:黒船も動き、国内の巨人も動く。いま種をまくしかない

3.広告媒体としての値付けを賭けて「デジタル上でプレゼンスを築く」

4.ネット広告に起こる、視聴時間と収入のアンバランス

5.MID(MOBILE INTERNET DEVICES)でデジタルプリントメディアが救えるのか

6.異業種の会話は、強者からレベルをあわせる必要

7.誰が、いつどこでどう読むのか

8.本を電子化するだけで、作るほうも読むほうも今は手一杯

9.同じデジタルでも、新聞と雑誌とマンガは別々の議論

10.ディスプレイの大きさ、薄さ、通信速度、の妙がカギ

11.プラットフォーマーは、通信キャリアか、端末メーカーか

12.フラッグシップは、またも黒船待ちなのか

13.「雑誌のような広告」の姿はいかに。ビジネスはいかに

14.「デジタルプリントメディアデバイス」の必然性を強める

15.コミュニケーションの必然性は重い

16.ターゲットは「86」や「76」の上、購買力ある中年男性か

17.大手出版社の活路と市場が、ほんとうにあるのか

18.出版業界にプロデュース人材は存在するのか

19.広告主はこのメディアを一緒に育ててくれるのか

20.雑誌そのものの魅力は維持できているのか