オピニオン メディアビジネスの新・未来地図 その4

【ブログパワーは、どこから来てどこへ行くのか】

ブログは文化か、都市か、経済か

2010年06月07日 須田 伸(サイバーエージェント コミュニケーションディレクター)、倉沢鉄也、今井孝之

(倉沢)ブログは文化になったと言ってもよさそうな状態になりました。ブログで起こっていることは人間の普遍的な性質として起こっていることのように思えますが、一方で歴史的に見て欧米の人たちに比べて日本人は自己表現、コミュニティーへの参加、という動機はかつてなかったように思います。このブログが定着したことで、日本人にコミュニティーへの参加という気質が史上初めて芽生え、日本人が根こそぎ変わっていくのか、もともとあった資質が技術の後押しで出現してきたのか、だからこそ利用が頭打ちになってきているのか、そのあたりの解釈に迷っています。

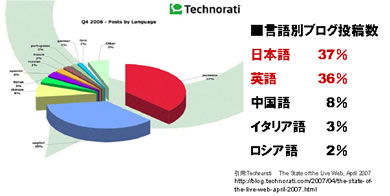

(須田)文化を担っていると言えるまでの自負はないです。日本人論については、ブログ検索サービスを日本で展開していたTechnorati.comの発表した、世界のブログ総エントリー数の中で言語別に分けたときに、日本語が37%で、英語の36%よりも1%超えている、という数字についておっしゃっているのだと思います。これは世界の言語の中における日本語の利用人口から考えて、日本人が非常にブログ好きだという解釈もできます。これはテクニカルな観点で見ると、ケータイからの投稿が多く、些細なこともエントリーするので、1エントリー当たりの文字量が少なく、上位になるのだ、日本人のIT環境が原因となっている現象だ、という解釈も成り立ちます。

(須田)文化を担っていると言えるまでの自負はないです。日本人論については、ブログ検索サービスを日本で展開していたTechnorati.comの発表した、世界のブログ総エントリー数の中で言語別に分けたときに、日本語が37%で、英語の36%よりも1%超えている、という数字についておっしゃっているのだと思います。これは世界の言語の中における日本語の利用人口から考えて、日本人が非常にブログ好きだという解釈もできます。これはテクニカルな観点で見ると、ケータイからの投稿が多く、些細なこともエントリーするので、1エントリー当たりの文字量が少なく、上位になるのだ、日本人のIT環境が原因となっている現象だ、という解釈も成り立ちます。(倉沢)今のTwitterブームの先取りを日本ではもうしていたということですね。

(須田)ただ、日記を一生懸命書く、という習慣は日本人の気質として特徴的だと聞いていますので、多少は日本人の文化と結びついているのかもしれません。強い自己主張ができる人が日本人の中には多くないのかもしれませんが、古今東西を問わず、人間の本質的なモチベーションがあって、そこに簡単なブログやSNSというツールがうまくはまったのではないかなと思います。

(倉沢)都市と地方とブログ、という視点で見るとどうでしょう。やはりIT環境の整備されている都会のほうがアクセスが多かろうという時期もあったと思いますが、もうケータイも含めてそういう時代ではないと思いますので、大都会か地方の街かを問わずコミュニティーの輪は広がっているのでしょうか。

(須田)インターネット利用者はやはり地方よりも都市部のほうが多い、若者が住んでいる地域のほうが多い、という実態はあります。アメーバブログの利用者で見ると、東京、神奈川、大阪などが大きなボリューム層になっていますので、そういう意味では「ブログは都市コミュニティー」と言えなくもないですが、一方で地方の過疎の街の人や、漁村・農村の人たちがブログとeコマースを結びつけることである程度のビジネスボリュームを獲得できていますので、エリアを超えるコミュニティーが形成できていることも見逃すべきでないと思います。その上で、都会でのリアル・コミュニケーションがばらばらになっている状態は久しくありますので、ネットコミュニティーの出現によってもう1回結びつく人と人のつながりもできてきている、とは思います。

(倉沢)ブログとブログユーザーの関わりは、景気で変わっていくのでしょうか。メディア接触というくくりで見ると、かつてテレビはバブル経済期に視聴時間が減りました。

労働時間も長く、余暇時間も積極的に外に出かけて消費していたからです。不景気で残業もないからブログやっている、というのは失礼な言い方かもしれませんが、ブログが成長し定着した中で景気がよい状態になったらどうなるのだろうな、という未来予測はしてみたいです。

労働時間も長く、余暇時間も積極的に外に出かけて消費していたからです。不景気で残業もないからブログやっている、というのは失礼な言い方かもしれませんが、ブログが成長し定着した中で景気がよい状態になったらどうなるのだろうな、という未来予測はしてみたいです。(須田)消費の景気がよくなったときにブログがどうなるかというスタディーはほとんど見たことがないです。事実として、ブログは不景気の中でずっと伸びてきているビジネス分野ではあると思います。2008年のリーマンショックによってブログのエントリー数が減ったわけではなく、爆発的に伸びたというわけもないです。

(倉沢)マクロな景気とともに、個々人のライフステージによって忙しい時代とヒマな時代があると思います。家庭のある女性で言えば、子どもの年齢に応じて大きく波動が出るでしょう。

(須田)ご指摘のように、年齢やライフステージによってブログに割ける時間があるかどうかはかなり重要な要素ですね。発信者の視点で見ると、やはり時間のある人、もしくはそれに対してコミットしようという気持ちがある人が発信していると思います。コミットの度合いが低くても、端的に言って時間的な余裕がある人のほうが軽い気持ちでコミットメントができますよね。

仕事が忙しいステージにある方でブログを熱心にやる方というのは、それなりの強いモチベーションがあるのでしょう。何をさておいてもやるんだ、昼休みが1時間だったら5分もしくは10分をブログに当ててもいい、今日のランチはここに行ってこれ(写真)を食べました、ということを熱心にできる人たちは、確実に一定のボリュームを占めていると思います。

続きへ

このページの先頭に戻る

関連リンク

- 1.おさらい:ブログとアメブロ‥頭打ち気味の中の一人勝ち

2.ブログは文化か、都市か、経済か

3.ブログが形成するマス・オピニオンのパワーは如何に

4.SNSやミニブログとは、差がなくなっていく

5.日本人にもブログの気(け)はあった

6.「プロ」の情報発信には高いハードルが必要な時代に

7.ネタである報道をWebで支えるプレイヤーはきっと出てくる

8.広告主はブログを一緒に育ててくれるのか

9.ユーザーのバランス感覚:純粋な気持ちの発露と、商売臭さの受容

10.ユーザーを守りブログを本気でコントロールするために、法制度は必要

11.CtoCレコメンデーションのeコマースは、ビジネスの本命か

12.米国の推奨広告規制はじまる

13.米国新法の影響:広告表現のゆり戻し?

14.面白がってもらう仕掛けは、大事に取り組む

15.リアルコマースあってのバーチャルコマース

16.ブログの遠未来:逆戻りは、決してしない