1.我々が目指すローカルDXとは

岸田政権がデジタル田園都市国家構想の実現を公約に掲げたこともあり、「地域のデジタル化」や「デジタル化による地方創生」が話題にのぼることが増えた。デジタル田園都市国家構想とは、1980年に故大平首相が提唱した田園都市国家構想を現代によみがえらせたものである。デジタル時代に見合ったインフラと公共サービスの基盤を整え、デジタル化を通じた産業の変革、知の変革、暮らしの変革を起こして(デジタルによる変革=DX)、持続可能性とウェルビーイングを都市と地方の両方で実現する。それがデジタル田園都市国家構想の大まかな見取り図である。

このうち、デジタルインフラと公共サービス基盤の整備に関しては新設されたデジタル庁が主導することになりそうだ。目玉とされているのが、自治体の基幹システムの統一化で、これにより自治体の壁を越えたデータのやりとりが可能になると共に、縦割りで提供されてきた各種サービスに横串が通るようになることが期待される。IDとスマホさえあれば、どこでも自由に、かつそれまでの利用履歴などを基に、個人に常に最適化された形で各種行政サービスを利用できるようになるというのが理想形だ。

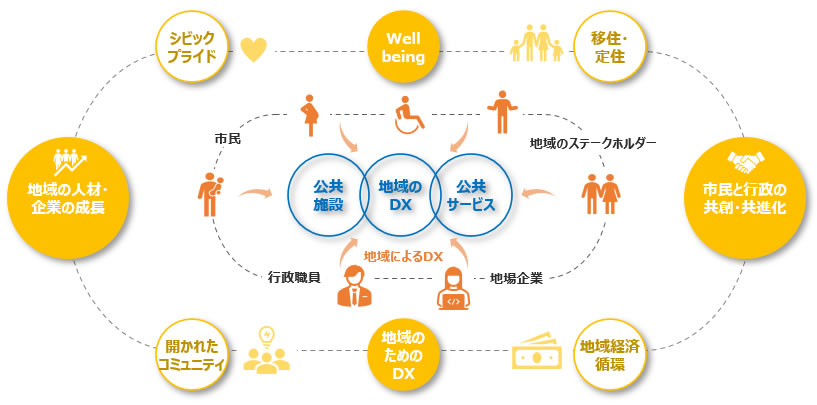

とは言え、国が主導するのは、あくまでもDXの基盤づくりである。その基盤の上で実際に産業や暮らしに変革を起こしていくのは地域側の仕事となる。ここで言う「地域」とは、主として自治体を指すが、産業や知、暮らしに変革を起こすには企業や市民との協働・共創が不可欠となる。すなわち、自治体が、企業や市民と共に、地域の持続可能性とウェルビーイングを高めるための取り組みに関して、デジタル化を軸に進めていく必要があるわけで、それを我々は「ローカルDX」と呼んでいる。

どれだけ国がトップダウンで基盤づくりを進めても、それが地域の産業、知、暮らしに変革を起こさなければ意味がない。この変革を起こすためのボトムアップのアプローチがローカルDXである。そして、ボトムアップのアプローチであるローカルDXとは、「地域の(of the local)、地域による(by the local)、地域のための(for the local)DX」と言い換えることができる。以下、それぞれ見ていこう。

【地域のDX:DX of the local public services】

「地域のDX」は、地域の公共サービスのDXを指す。とは言え、何を公共サービスとするかは実はそれほど自明ではない。自治体が提供主体となっているものは公共サービスと言えるが、電気やガスや公共交通のように、民間企業が提供するサービスにも公共的なものはある。便宜上、ここでは自治体が提供主体となるサービスを公共サービスとしたい。この観点からローカルDXが対象とする公共サービスを分類すれば以下となる。

・インフラの維持管理(市町村道、上下水道関連施設、廃棄物処理施設、防災施設、その他公共施設)

・ライフラインの提供(上下水道、医療、保健衛生、介護、義務教育、福祉、警察・防犯、消防・防災等)

・豊かな暮らしを支えるサービスの提供(産業支援、まちづくり、文化、芸術、スポーツ、生涯教育等)

これらは公共サービスを提供する施設や設備などのハードウェアに関わるものが多い。例えば、文化、芸術、スポーツ、生涯教育に関するサービスの提供は、図書館、美術館、体育館、生涯教育センターなどの施設の存在が前提になっている。

DXが注目されるようになって顕在化した問題の一つに、施設の更新とサービスのアップデートが足並みをそろえられないことがある。公共施設の建て替えにあたり、そこで提供してきたサービスをどうデジタル時代に対応したものにアップデートするかが議論されないまま、施設の要件が決められてしまうという問題である。例えば、庁舎建て替えにおいて、市民が来館することを前提に施設の要件を決めてしまうと、そもそも来館しなくてもサービスが享受できるように、施設への投資を削ってでもシステム投資にお金をかけるべきだという議論が湧き上がる。事実、ある町では、デジタル化を全く考えない庁舎の建て替え計画に対し、若い市民を中心に反対運動が巻き起こり、議論が紛糾・泥沼化し、どうにもならない膠着状態に陥ってしまっている。

図書館、美術館、体育館などは、それらの施設に行くこと自体に意味があるため、庁舎のような問題にはなりづらいかもしれない。反面、施設の存在が前提となってきただけに、施設に依存しない新しいサービスを提供すること(例えば、電子図書館や電子美術館など)について検討する機運が生まれにくい。結果、コロナ禍で施設が閉鎖された時に、施設依存型のサービスをほぼ提供できないという状況が発生してしまった。

このことは公共サービスとは何かを改めて問い直す良い契機となった。施設に行きたくとも行けない状態になって初めて、施設に行かないと受けられないようなサービスは、果たして「公共」のサービスと言えるのか、という疑問が生まれたたからだ。施設に行くことを前提とした時、施設に行くのが困難な人を知らず知らずに私達は排除してしまっている。万人に開かれるべきはずの公共サービスが、実はそうはなっていないのである。これに対し、図書館の蔵書や美術館のコレクションがデジタルアーカイブになり、インターネットを通じてもアクセスできるようになれば、今より多くの人がサービスを享受できるようになる。すなわち、デジタル化を通じて公共サービスを時空の制約から解き放つことで、より開かれたインクルーシブなものへと公共サービスを進化させることができるのである。ここに「地域のDX」としてのローカルDXの意義がある。

当面、人口が減少し続ける今の日本の社会において、公共施設をどこまで維持していくかは悩ましい問題で、そこにひも付いてきた公共サービスのあり方が議論になるのも必至である。これが顕在化するのが耐用年数を迎えた公共施設の建て替え時で、逆に言えば、建て替えは、公共サービスのDXのあり方を検討する好機だとも言える。我々が施設にひも付いてきた公共サービスのDXを優先的に検討・支援することとしてきたのはこのためである。

【地域によるDX:DX by the local players】

ローカルDXにおいては、地域のプレイヤーの参画を仰ぐことが重要だ。企画段階から地域のプレイヤーに参加してもらい、実施段階でも運営に参加してもらうことで、「地域によるDX」を進めるのである。域外の資本(それは多くの場合、東京の資本である)がやってきて、彼らが開発したシステムを彼らのやり方で運営するようなやり方になってしまっては、地域にお金もノウハウもたまらない。

そうは言ってもDX人材がいないというのが多くの地域の悩みである。そのため、最初は域外の企業が提供するアプリやシステムを使うのは致し方ない。それでもできるだけ実証段階までにとどめるべきで、実装段階で使わざるを得ないとしても、運営に域内の企業・団体を参画させるなど、何らか域内にお金やノウハウが還流・蓄積するようなやり方を考えるべきだ。

この時重要になるのが、公共サービスの調達機会を、地域のDX人材や企業の育成のための投資機会と捉える視点である。地域の企業(地域に本社があることが望ましいが、そうでなければ地域に拠点を持つ企業)であることを条件に公募を行い、アプリやシステムの企画・開発・運用を依頼するのである。実績の有無、規模の大小は問わない。最初はトラブルもあるだろうが、トライ&エラーを通じて育てる。外注先というより、パートナーとして共に試行錯誤しながら共に学んでいくのである。

実際のサービスの検討・実施にあたっては、地域の企業との連携に加え、市民をはじめとしたステークホルダーと十分に対話する。人々の暮らしを便利で心地よいものにするためには、当事者である人々とサービスのありようを共に考え、共に創り上げていく協働・共創のアプローチが求められるからだ。

幸いなことに、デジタルツールのおかげで、今までは不可能だった規模や参加がしづらかった人々を交えた対話や協働・共創が可能になっている。このようなツールを活用しながら、ステークホルダーと対話し、協働・共創する体制を構築していくのである。形ばかりの市民参加でお茶を濁してきた自治体にすれば、市民と双方向でやりとりをすること自体がチャレンジであろう。だが、試行錯誤しながら慣れるしかない。地域のプレイヤーに加え、市民らと対話・協働・共創しながら進めるDX(=「地域によるDX」)は、双方向の作法を身に着けることから始まるのである。

【地域のためのDX:DX for the local people’s well-being and sustainability】

以上、ローカルDXとは、公共サービスのDXのことであり(「地域のDX」)、その推進は地域のプレイヤーによって担われるべきこと、また、市民と自治体との協働・共創体制も重要であること(「地域によるDX」)を見てきた。

では、「地域の、地域によるDX」は、地域に何をもたらすのか。ローカルDXは、「地域のためのDX」をうたうが、具体的には、どう地域のためになるものなのか。

政府の「デジタル田園都市国家構想」では、持続可能性とウェルビーイングの実現が目指されている。ローカルDXが究極において実現を目指すのもこの2つであるが、もう少し解像度をあげた目的意識を我々は有している。以下、それぞれ見ていこう。

第一に、地域内経済循環と地域の自立である。「地域によるDX」で述べたように、「地域のDX」を地域の人材・企業で内製化できるようになれば、域外への資金流出を防ぎ、域内での経済循環を高めることができる。すなわちローカルDXは、地域の経済を振興し、経済的な意味での地域の自立を促すことが期待できるのである。

第二に、若年層の移住・定住である。DX関連の仕事(分類上は「情報通信業」)が地域に生まれることは、若い世代にとって朗報だ。なぜなら、東京一極集中を生み出している背景に、東京への情報通信業の突出した集中があると考えられるからだ。東京都の平成28年センサスによれば、わが国の情報通信に従事する者の実に51.7%が、東京で働いている。ここまで東京への集中度が偏った産業は他にない。すなわち、情報、通信、放送、コンテンツ制作などからなる情報通信業は、現時点では、最も「東京的」な仕事であると言えるのである。そして、その集積が若い世代、特に女性を東京に集める要因となっている。したがって、ローカルDXを通じて若い世代に人気の情報通信業を地域に育てることは、IターンやUターンなどで若い世代を呼び込むことにつながることが期待できる。

第三に、オープンな地域社会の確立である。「地域によるDX」で述べたように、自治体が地域の企業との連携を深め、市民をはじめとしたステークホルダーとの対話・協働・共創を進めれば、オープンで風通しの良い社会が実現する。これまでの地域社会は、少数の有力者や声の大きい者にしか発言権がなく、その閉鎖性と後進性が若い世代や女性を地域から遠ざける遠因となっていた。これに対し、ローカルDXは、新しい人材や企業に活躍のチャンスを与え、これまで発言権のなかった人々に出番をつくる。これにより、オープンで新しいことに挑戦する開明的な気風が生まれれば、若い世代や女性にとってずっと居心地の良い社会ができる。移住・定住にもつながるだろう。

第四に、シビックプライドと自治意識の向上である。これは上記第一から第三の結果でもある。地域内の経済循環の高まりによる経済的な自立度の向上、若い世代や女性の移住・定住の増加は、シビックプライドを高めるし、対話・協働・共創は、「自分達の地域は自分達でつくる」という自治の意識を高めるであろう。シビックプライドと自治の意識が高い地域は、独自の魅力を醸すから、それがまた外部から人や企業を集めるようになり、その結果、よりオープンな社会が生まれ、地域内での経済循環と自立度はより高まる、という好循環が生まれるのである。

そして、このような好循環が回る地域こそが、持続可能性とウェルビーイングを実現するのだと我々は考えている。

以上、「地域の、地域による、地域のためのDX」に分解してローカルDXの目指すものを見てきた。以下では、実際に我々が関わっている事例をもとに、ローカルDXの具体を紹介したい。いまだ発展途上なものばかりだし、DXというより、単なるIT化ではないかというものも多いが、そこから始めないといけないのが、今の地域の実情でもある。重要なのは、とにかく一歩を踏み出すことであり、我々がパートナーとしているのもそういう前向きな意志を持つ自治体である。

2.各地域でのローカルDXの実践

以下、全国の自治体において我々が進めているローカルDXの実証的な取り組みを紹介する。地域によって異なる課題を抱えているため、各地域との対話を行いながら、それぞれの課題に対応したサービスデザインとデジタル活用による課題解決の方策を検討している段階である。

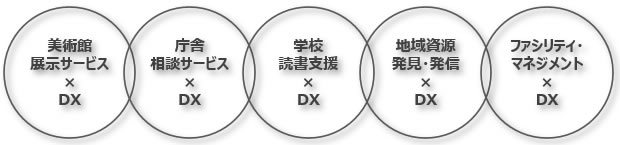

(1)A市における取り組み(概要・目的)

東北地方のA市では、公立美術館の展覧会VRデータの持つ定性的・定量的な価値を可視化する。

当美術館では、2020年の開館以降、開催された展覧会を3次元のVRデータ化することで記録・保存している。このVRデータは、現在でも一部施設のウェブサイトにて公開されているが、市民や来場者が目にする機会は少ない。新型コロナウイルスの感染拡大により、市民の芸術鑑賞機会の喪失や、美術館の収益減少が余儀なくされており、VRデータの効果的な活用方法を見いだすことができれば、こうした課題を解決し、市民の生活をより豊かなものにできると考えられる。

そこで、美術館を訪れた人に対して、VR展覧会の鑑賞機会を提供する実証実験を通じて、展覧会のVRデータの存在を周知すると共に、VRデータの持つ定性的・定量的な価値を可視化し、今後の利活用方策を検討する。

(2)B市における取り組み(概要・目的)

関東地方のB市では、一部の相談サービスにおいてオンライン対応できる環境を整備することにより、その効果や課題の解決策を検討する。

B市は現在、各種相談サービスを提供しているが、その相談は庁舎等において対面で行われているため、庁舎等に足を運ぶ必要がある。相談したいが日中庁舎等に行くことができない、特に働く世代のニーズに対応するため、誰でも利用しやすい相談サービスを提供することが課題である。

そこで、庁舎等に行かなくても、オンラインで互いの顔が見える安心した相談サービスを提供することにより、これまで相談サービスを利用できなかった市民のニーズを満たすとともに、対面時と同等以上の水準で相談サービスを享受できることを目指す。

(3)C市における取り組み(概要・目的)

九州地方のC市では、市内小学校において電子書籍を導入することにより、電子書籍ならではの読書活動の推進方策や調べ学習推進方策を検討する。

学校図書館には蔵書数の物理的な制約があるため、人気本の予約待ちが発生するほか、調べ学習において一冊の本を複数の児童で共有する等の状況が発生するなど、蔵書を活用した授業の実施が困難となっている。現在は学校図書館として読書履歴の保存やリコメンド機能なども備えていない。また公立図書館と各小学校の距離によって、児童の読書環境や、学校図書館への貸し出しのハードルが大きく異なることも課題である。

GIGAスクール構想により学校教育のデジタル化が急速に進む中で、電子書籍の活用により上記の課題を解決し、より多くの児童に対して、一人一人に適した教育サービスの提供を目指す。

(4)D市における取り組み(概要・目的)

中国地方のD市では、観光交流人口の拡大と、移住・定住促進に向けて、市民と来訪者の双方向型のコミュニケーションツールの導入を検討する。

D市は、風光明媚な都市であり、かねてから観光が盛んであるとともに、近年では移住者の増加も見られる。しかしながら、依然として若い世代の域外流出は重要課題であり、地域資源を生かした市民の地域への誇り、愛着の醸成が求められている。

そこで、市民および来訪者双方がD市の良さを認識しつつ、コミュニケーションを活発化することによって、「来訪者の増加から移住・定住につなげること」と「市民自身が地域への愛着を再認識すること」の双方の達成を目指す。具体的には、隠れた地域資源などを市民が発信し、来訪者がその情報を収集しつつ、市内を回遊しながら市民と交流できるゲームアプリやデジタル地域通貨の導入を検討する。

(5) E市における取り組み(概要・目的)

関西地方のE市(人口約5万人)では、庁内のリソース配置の最適化に向けて、同市が保有する公共施設のファシリティマネジメント(以下、「FM」)のDXを進める。

少子高齢社会においてE市では公共サービスと公共施設の関係を見直し、地域経営に必要な資源を有効活用することが必要となっている。特に、現時点で市が保有する公共施設のFMでは、さらなるコスト削減および業務の担い手の確保が課題となっており、デジタル技術の活用は、その有効な解決策になると考えられる。

E市は、まずは企画部門が公共施設のFMに関するDXの指針の作成を進め、市が目指す公共施設のFMのDXに関する全体像およびそれを支える情報システム基盤の概念図を庁内で提示する方針を固めた。これにより、各現場が個別最適と全体最適のバランスを取ってDXを進められる環境を整備することを目指す。

3.ローカルDXの取り組みの展望

筆者らは、上記のようなローカルDXを、つまり、公共サービスを時空の制約から解き放ち、サービスのアップデートによるデジタル時代への対応や、市民と自治体の双方向のやりとりによる地域内でのお金とノウハウを循環・蓄積させる取り組みを、各地域との共創により取り組んでいく。そして、これらの取り組みを通じて、各地域の産業や知や暮らしに変革を起こし、地域の持続可能性や人々のウェルビーイングを高めることを目指す。

ローカルDXの実現に向けては、官民が連携し、地域とともに課題の解決を目指して共創することが重要である。我々は、これまで数多くの官民連携事業の事業化を地域との共創により実現してきた。そのため、地域や自治体の思いを明確にし、その思いに共感する民間事業者等(パートナー)とともに事業を構築する官民の橋渡し役(調整役・コーディネーター)として、長年そのノウハウを蓄積してきた自負がある。

ローカルDXの取り組みにおいても、我々が有する官民連携事業の事業化のノウハウを最大限に生かして「地域の、地域による、地域のためのDX」を実現していく。

※各地域での取り組みの結果については、来年度、日本総研ウェブサイトで紹介していきます。

※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。

関連リンク

連載:「ポストコロナのローカルDX戦略~時空を超える公共サービスの可能性~」の連載にあたり

・第1回 自治体庁舎における公共サービスのDX

・第2回 学校教育サービスのDX

・第3回 公共図書館サービスのDX

・第4回 生涯学習センターサービスのDX

・第5回 スポーツ分野の公共サービスDX

・第6回 博物館サービスのDX

・第7回 公共施設のファシリティマネジメント(FM)のDX

・地域の、地域による、地域のためのDX〜ローカルDXのすすめ〜