1.はじめに

「シリーズ:人的資本経営」は、人的資本経営の基本的考え方を示し、その実践に向けて企業が取り組むべきポイントを体系的に提言することを目的とした連載である。第1回目以降、経済産業省が2020年9月に公表した「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会報告書〜人材版伊藤レポート〜」(以下『人材版伊藤レポート』)において、「人的資本経営のあるべき人材戦略を特徴づけるもの」として掲げられている3P・5Fモデルに沿って、解説を進めている。

第5回目は、第3回目の「動的な人材ポートフォリオの構築」に続き、3つの視点(Perspectives)のうち、最後の視点となる「企業文化の定着」をテーマに、その必要性と実践方法について解説する。

2.企業文化とは何か

企業文化は経営学の企業文化論という領域で1980年より論じ始められたと言われており、企業文化論における著名な研究者であるエドガー・H・シャイン氏は、企業文化を「ある特定のグループが外部への適応や内部統合の問題の際に学習した、(中略)基本的な仮定パターン」(※1)と定義している。この定義に準ずれば、「企業文化の定着」とは、「企業が外部環境に適応するための各種活動を通じて、形成された共通の価値観や行動様式が、企業内において『無意識レベル』で共有化・実践されている状態」であると言える。例えば「変革を生み出す人材やリーダーシップが尊重される」、「高い危機管理意識の伴った行動がトップから現場まで徹底されている」といったような、従業員が共感している「当社らしさ」がその企業に定着している企業文化である、と言い換えるとわかりやすいだろう。

企業文化論の領域ではこれまで、「強い文化と企業業績の関係性」について実証研究が進められてきた。チェンジマネジメントやリーダーシップ論で有名なジョン・P・コッター氏は、「強い文化は安定的な環境下では組織効率を高め好業績につながる一方で、その成功が組織としての過信を生むことにもつながり、外部適応的な戦略の実践に当たっての妨げになる」(※2)ということを指摘している。

3.人的資本経営における企業文化変革の重要性

人的資本経営において、経営戦略に基づいた人材戦略を実践していくためには、外部人材の積極的な登用と内部人材のスキルシフトやリスキリングによる適所適材の実現が必要不可欠であることは第4回で述べた通りである。ただ現実としては、新卒一括採用と長期定着を前提とした適材適所、つまり内部人材を前提にできる範囲で戦略を遂行するという文化が、いまだ多くの企業においてスタンダードであると考えられる。極端な例ではあるが、中途採用人材に対して、お手並み拝見とばかりに生え抜き人材が非協力的になるケースや、大きなスキルシフトやリスキリングを企業において不要とされた人材の再教育制度と捉えてしまうようなケースも、決してレアケースとは言い切れないのが現状ではないだろうか。

このような、既存の企業文化を大きく変えていかなければ、戦略実現に向けた外部人材と内部人材の適材適所による協働は到底実現できず、せっかく策定した人材戦略も絵に描いた餅になってしまう。うわべだけの策を打ち、本当に企業文化を変えようとは思っていないと社員から見透かされてしまうと、逆に、今のままでよいのだという誤ったメッセージが強化されてしまいかねない。真の意味で人的資本経営を実現するには、自社がこれまで形成してきた企業文化を根底から見直す視座を持つことが重要になるのである。

4.企業文化への定着に向けて

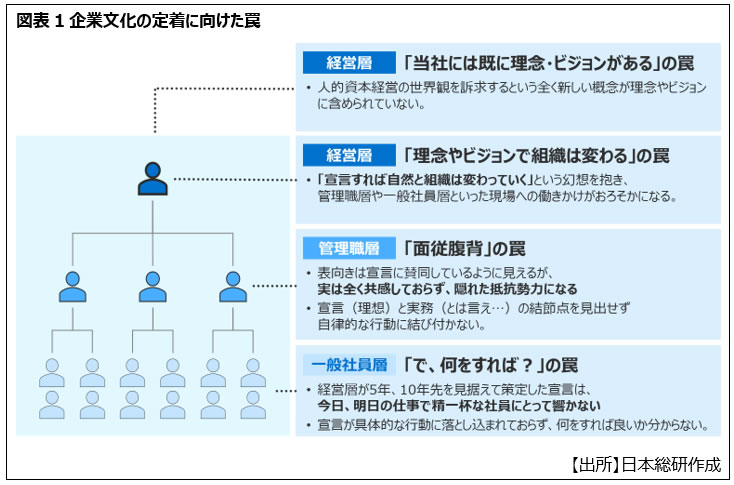

企業が企業文化への定着に向けた取り組みを進める際に見られる課題として多いのが、企業理念・企業の存在意義そのものが十分に検証されないことや、理念や存在意義を見直して新たに策定した場合においても「宣言すれば自然と組織は変わっていく」という幻想を抱き、現場への働きかけがおろそかになることである。このような場合、経営層が多様なステークホルダーや未来を見据えて策定した理念であったとしても、具体的な行動に落とし込まれておらず、目の前の仕事で精いっぱいな社員にとって響かない場合が多く見られる。さらに、管理職層が施策推進の隠れた抵抗勢力となる可能性もはらんでいる。

本稿では、これらの課題に対処しつつ企業文化の定着をどう進めるかについて「人的資本経営の実現に向けた検討会 報告書 ~ 人材版伊藤レポート2.0~」に沿って解説する。

取り組み①:企業文化そのものを適切に検証する

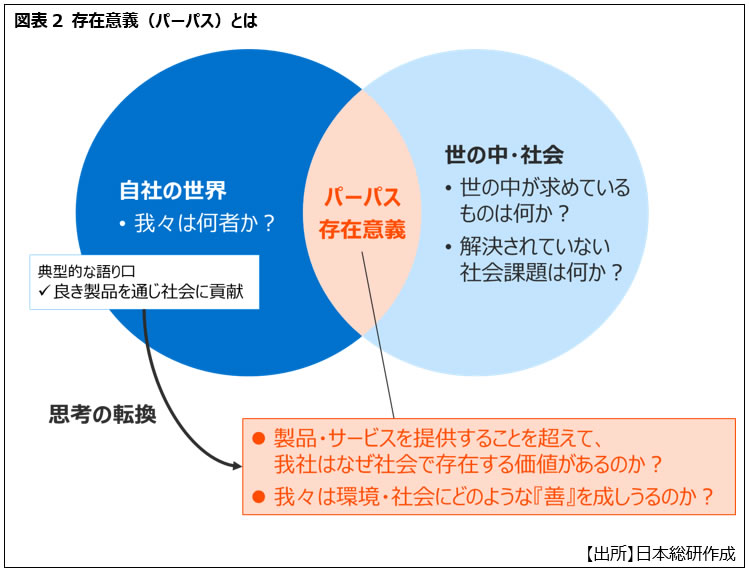

まず多様な人材にとってわかりやすく、目指す世界観を共感性高い形で企業文化が可視化されているかを検討することが必要である。企業文化として可視化されているものが、自社の経営戦略と人材戦略の実践を支えるものになっているか、むしろ逆機能に陥るリスクがある表現となっていないかを十分に検証することは例外なく必要である。検証する際には、存在意義(パーパス)の視点を持つことが有効だ。比較的利己的に映りがちなビジョンやミッション、バリューに比べ、パーパスは社会課題にどう寄り添うかという視点で語られる点が特徴であり、中長期的な未来を見据えて、今の時代に合った形で自社のあり方について語られるため、理解しやすいという側面もある。

あわせて、この存在意義(パーパス)の中に意識的に人材戦略を織り込むことが必要である。パーパスを検討する際はビジネス面だけでなく、多様な人材にとってわかりやすく、その会社で働く意味・意義としての求心力という側面ともなりえることを意識する必要があるため、経営戦略のみを意識したパーパスでは不十分である。そうならないためには、経営戦略と連動して定義された人材アジェンダやKPI(Key Performance Indicator)のあるべき水準と現状のギャップ、これを踏まえた内外人材の調達ストーリー等の人材戦略の構成要素をパーパスの中に凝縮させることが必要である。したがって経営戦略にのっとった人材戦略とパーパスの策定は複眼的に、かつ並行して進める必要がある。

あわせて、経営層と社員の対話や相互作用の中でパーパスを紡ぎあげていくことが望ましい。組織の屋台骨となる人材にとっては、少なくとも自分たちの信念に根ざしていると実感できるパーパスであることが必要不可欠であることから、策定プロセスにおいて対話と相互作用を組み込むことが必要であると言える。

取り組み②:CEO・CHROと社員の対話の場を設定する

人材戦略を企業文化に定着させていく上では、人材版伊藤レポート2.0においても、CEO・CHROと社員との対話の場を設定することの重要性が述べられている。ここでのポイントはCEO・CHROの本気度を伝えることにある。人材版伊藤レポート2.0の実践事例集では東京海上ホールディングス株式会社の事例が取り上げられており、グループカルチャー総括(CCO)も務めるCEOがグループの先頭に立ち、世界中の社員へのカルチャー浸透を先導していると紹介されている。CEO・CHROと社員の対話の場が、単なるパフォーマンスと捉えられてしまえば、せっかくの取り組みも逆効果となる。そうならないためにもCEO・CHROの本気度が重要となるのである。では具体的には、何に留意すればよいのか。それは、CEO・CHROが借り物の言葉でなく、自身の言葉で語っているかどうかに尽きる。はやりものの概念に踊らされるのではなく、どのような企業文化を醸成していきたいのかを自らの言葉で語ることが必要である。

昨今、オーセンティックリーダーシップの重要性に注目が集まっている。オーセンティックとは「本物、真正、確実」などの意味を指す言葉であり、オーセンティックリーダーシップとは、倫理観を持ちながら自分の考えや価値観をもとにリーダーシップを発揮することを指す。人からの借り物ではなく「自分らしさを貫く」ことでメンバーに影響を及ぼす姿勢こそが、これからのCEO・CHROに求められていると考えられる。本稿の趣旨とは、やや外れるかもしれないがこのようなリーダーの育成も、人的資本経営を成立させる上で、非常に重要な要素となるのではないかと筆者は考えている。

取り組み③:社員の具体的な行動や姿勢に結びつける

新たな人材戦略が企業文化に定着するかどうかは、一人ひとりの社員がどの程度、自身の具体的な行動や姿勢に結びつけるかにかかっているといっても過言ではない。人材版伊藤レポート2.0では、CEO・CHROは、企業として重視する行動や姿勢が社員に浸透するよう、社員の任用・昇格・報酬・表彰等の仕組みを整えることが必要であると述べられている。また同時に、現場の管理職がコミュニケーションスキルを養い、各社員の仕事上の動機や意向に耳を傾け、自発的な行動を促すことが重要であるとし、個に迫る人材マネジメントの重要性が述べられている。文化人類学者のクリフォード・ギアツ氏は、「文化は、象徴に表現される意味のパターン(pattern of meanings)で、歴史的に伝承されるもの」(※3)と定義しているが、これは企業文化の定着を考える上で、大きなヒントとなる。それは文化を定着させるためには、パターンとして意味づける(meaning)ことが重要であるということであり、その積み重ねが文化になるということだ。また、この営みには当然一定の時間がかかる。例えば、企業文化を変革しようとして一時だけある種イベント的な試みを行っても、パターンとして意味づけられることにはならない。ましてや積み重ねがない中では文化として定着もしないということが、この定義からはよく理解できる。

人材版伊藤レポート2.0の実践事例集で取り上げられている株式会社丸井グループの事例では、イノベーションの創出に向けた自律的な組織づくりを推進するために、10年以上かけ、社員一人ひとりの自主性を促す「手挙げの文化」の醸成に取り組んできたと紹介されているなど、文化の定着には相当の時間を要することが先進事例からもうかがえる。

このような一人ひとり個人のウィル(意志)に寄り添った人材マネジメントを行うためには、やはり現場の管理職の協力が必要不可欠である。管理職には、自社のパーパスをよく理解した上で、多様な部下のウィルを受容し、そのウィルにじっくりと付き合いながら、自社のパーパスと整合する形でうまくガイドしていくことが求められるのである。一方で、日常の業務運営で多忙をきわめる現場の管理職にだけその責を担ってもらうのでは、管理職自身が疲弊してしまう。そのために会社としては管理職を適切に支援していくことが必要となる。例えば、上司と部下の「1on 1ミーティング」によって、多様な部下のウィルを尊重する人材マネジメントを実践する事例が昨今増えているが、実際に何を話せばよいか分からないという声を管理職の方々から聞くことが多いのも事実である。このような場合に会社が支援できることとして、例えば現場の管理職に面談に活用できる材料を提供するということがある。一人ひとりの状況について、サーベイやヒアリング等の手法を用いて定点観測を行うことを通じて人材データを見える化し、必要な情報を適時・適切に現場の管理職に提供し、その情報を管理職自身が面談の中で活用していくことができれば、より質の高い「1on1ミーティング」を実施することが可能になる。そしてその積み重ねが、企業として重視する行動や姿勢を一人ひとりの社員に浸透、ひいては企業文化への定着につながるのだ。

【引用文献】

(※1):エドガー・H.シャイン,「組織文化とリーダーシップ」, ダイヤモンド社(2012年)

(※2):ジョン・P.コッター,「企業文化が高業績を生む―競争を勝ち抜く「先見のリーダーシップ」 207社の実証研究」, ダイヤモンド社(1994年)

(※3):クリフォード・ギアツ, 「文化の解釈学」, 岩波書店(1987年)

以上

※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。

関連リンク

連載:人的資本経営

・【第1回】 人的資本経営概論 ~従来の経営スタイルとの比較を通じた理解~

・【第2回】 人的資本経営概論 ~経営戦略と人材戦略の連動~

・【第3回】 人的資本経営概論 ~As is - To beギャップの定量把握~

・【第4回】 人的資本経営概論 ~動的な人材ポートフォリオの構築~

・【第5回】 人的資本経営概論 ~企業文化への定着、その意義と実践~

・【第6回】 人的資本経営概論 ~リスキリングに関する調査結果(前編)~

>>[動画] リスキリングの実態・ポイント解説(前編)

・【第7回】 人的資本経営概論 ~リスキリングに関する調査結果(後編)~

>>[動画] リスキリングの実態・ポイント解説(後編)

・【第8回】 人的資本経営概論 ~知・経験のダイバーシティ&インクルージョン~

・【第9回】 人的資本経営概論 ~人材の競争力向上に向けたプロアクティブ人材育成の必要性~

・【第10回】 人的資本経営概論 本連載を振り返る~人的資本経営の本質的実践と人事部門変革の要点の総括