オピニオン

【コーポレート・ガバナンス改革の展望】

第7回 コーポレート・ガバナンスに求められる2つのサステナビリティ② ~持続的にガバナンスを機能させるためのボード・サクセッション~

2021年02月22日 山田英司

近年では、サステナビリティが経営にとって重要な視点になっており、コーポレート・ガバナンス改革でも、ESGやSDGsなどのサステナビリティ要素を取締役会の議題にするべきであるという流れになっている。

一方、経営環境が変化するなかで、取締役会が適切な監督機能を発揮し続けることもコーポレート・ガバナンスにおいては重要なポイントであり、広い意味でのサステナビリティであるといえる。実際に、モニタリングモデルが浸透している米国・英国企業では、取締役会が持続的に監督機能を発揮するために、さまざまな手段を講じている。

「ボード・サクセッション」と呼ばれるこれらの取り組みは、モニタリングモデルへ移行する日本企業においても必要とされるであろう。そこで、本稿ではボード・サクセッションの基本構造と、先行する米国・英国企業の取り組みを解説する。

ボード・サクセッションとは何か

まずは、ボード・サクセッションの目的に鑑みて、どのような要素で構成されているかを説明する。

モニタリングモデルでは、執行を監督する役割を担う取締役会は重要な存在と位置付けられ、監督機能を持続的に発揮できるようにする必要があるとされる。そのため、取締役会の中心となる、執行から独立した立場である社外取締役が、適切にその役割を担えるスキルや経験を有しているか、実際にパフォーマンスが発揮されているかを検証することが欠かせない。

この検証を踏まえ、中長期の視点から取締役会の適切なメンバー構成についても、最終的に検討する必要があり、これらの一連の取り組みをボード・サクセッションという。

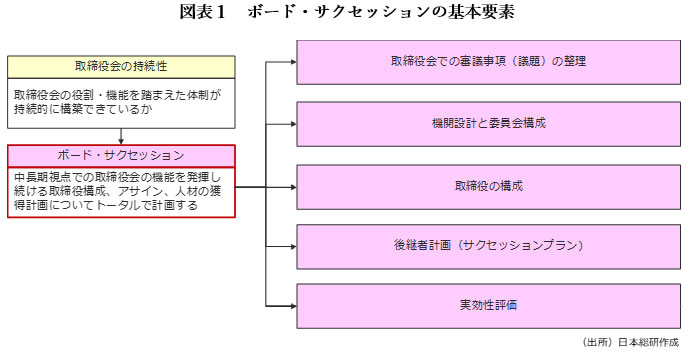

さらに、ボード・サクセッションの具体的な取り組み内容を、図表1で5つの要素として整理した。以下では、それぞれの要素について説明する。

①取締役会での審議事項(議題)の整理

取締役会が適切な監督を行うには、監督の対象となる事項を予め明確にすることが重要である。モニタリングモデルにおいては、業務執行の意思決定は経営陣に委ね、重要な監督項目を中心に審議することになっているが、外部環境や企業戦略、内部構造に鑑みて、適宜審議事項を見直すことが重要である。

②機関設計と委員会構成

取締役会の審議事項が明確になると、審議事項についてどの程度の時間をかけて監督を行うのか、監督についてどの程度深堀りをするのかを検討する。特に、専門性を伴う領域については審議、監督の効率性や実効性を考えると、従来の監査、指名、報酬以外にも委員会を設置して対応することも考慮に値する。なお、日本企業の場合は、どの会社機関が審議、監督に適切かということも併せて検討する。

③取締役の構成

取締役会が持続的に監督機能を発揮するための最重要ポイントは、取締役の確保である。特に、近年では監督すべき領域が多岐にわたり、取締役がすべての領域をカバーすることは現実的ではない。そのため、取締役の保有スキルをスキルマトリックス等によって把握し、適切な構成を目指す必要がある。なお、取締役の構成はスキルだけではなく、社内外のバランス、多様性の配慮などにも及ぶことに加え、中長期で一定の監督機能を維持させるために任期のバランスを考えることも必要である。

④後継者計画(サクセッションプラン)

サクセッションプランについては、日本企業でもその重要性が認知されつつあり、主にCEOなど業務執行を担う経営陣を対象に行われるようになってきた。一方で、取締役会の監督機能を中長期的に維持・向上させるためには、社外取締役のサクセッションプランも重要である。社外取締役のサクセッションプランについては、スキルや経験、多様性、任期などが適切な構成で維持できるようにするという観点で、中長期視点から候補者の任用計画と探索、さらには人材プールを議論しつつ作成する。

⑤実効性評価

近年、取締役会に対する実効性評価を実施する企業は増加しているが、評価の対象は取締役会の運営にとどまっていることが多い。ボード・サクセッションの観点からは、評価の対象を取締役会の運営だけでなく、委員会や個々の取締役のパフォーマンスにまで広げたうえで、サクセッションプランと連動させるべきものである。さらに、実効性評価の結果について、取締役会で議論を行い、中長期で監督機能を維持、向上させることが本来の在り方である。

これらの5つの要素を毎年度実施することによって、コーポレート・ガバナンスで重要な役割を果たす取締役会が、持続的に監督機能を発揮し得るのである。

米国・英国企業の取り組み状況

ここまでは、ボード・サクセッションについての基本要素を整理したが、実際にモニタリングモデルが定着している米国・英国企業では、どのような取り組みがなされているのか、開示情報をベースに考察したい。

一般的に、米国企業はProxy Statement、英国企業はAnnual Reportにてガバナンスへの取り組み状況を説明しているが、報酬以外の主たるものは以下のとおりである。

・取締役会・委員会の役割と活動状況

・取締役に求められるスキル

・各取締役の有するスキルの充足状況

・取締役会・委員会の評価

・後継者計画

特に、米国・英国企業の取締役会は独立社外取締役が過半数を占めているため、選任に際して、独立社外取締役が適切に執行を監督できるかをスキルマトリックスという形で開示し、実際に期待されたパフォーマンスを発揮できたか否かを実効性評価で言及するのが一般的になりつつある。

さらに、近年では、取締役会が持続的に監督機能を発揮するために、指名委員会などでボード・サクセッションを議論する企業も増加している。以下は、ボード・サクセッションについて、企業による明確な開示の例を抜粋したものである。

| 米国 化学企業(Proxy Statement 2019より抜粋、下線は筆者が加筆) The Corporate Governance Committee focuses on Board succession planning on a continuous basis. In performing this function, the Committee is responsible for recruiting and recommending nominees for election as Directors to the full Board of Directors. The goal is to achieve a Board that provides effective oversight of the company with the appropriate diversity of perspectives, experience, expertise, skills, specialized knowledge, and other qualities and attributes of the individual Directors. |

| 英国 エネルギー企業(Annual Report 2018より抜粋、下線は筆者が加筆) (Nominations)Committee focused on Board succession. Succession planning within company is continuous and pro-active and arrangements are in place to ensure that changes to the membership of the Board are well managed. |

特に、米国化学企業の開示内容を見ると、ボード・サクセッションの主たる関心事項は将来の取締役候補をどのように探索し選任プロセスに乗せるかということである。もちろん取締役にはCEO等の業務執行を担う経営陣も含まれるが、同社の取締役会は11名の取締役会のうち、9名が独立社外取締役であることからも、ボード・サクセッションが監督機能の維持を重視していることが見て取れよう。

ちなみに、サクセッションプランであるが、下記の米国小売企業のように、独立社外取締役に対しては指名委員会、CEO等の業務執行取締役に対しては報酬委員会と、別々の委員会で審議する企業も増えつつある。

| 米国:小売企業(Proxy Statement 2019より抜粋) ・Nominating and Governance Committee engaged a third-party consulting firm to help further refine its refreshment and succession planning process. ・Compensation & Management Development Committee oversees the management development, succession planning, and retention practices for Executive Officers and senior leaders. |

なお、取締役会の監督機能の持続性を担保するボード・サクセッションの取り組みは指名委員会を中心に議論されており、筆頭独立取締役がリードして議論を進めていることも重要なポイントである。

今回は、取締役会が持続的に監督機能を発揮するための仕組みであるボード・サクセッションについて、米国・英国企業の取り組み状況を踏まえながら解説した。もちろん、多くの日本企業においても、経営陣への業務執行権限移譲を伴う、取締役会の議題の見直しやスキルマトリックスの活用、実効性評価の実施などは行われている。一方で、各取り組みが、ボード・サクセッションという考えの下で統合されていないのも実情であると思われる。そこで、次回は日本企業がボード・サクセッションを推進する上での重要ポイントと課題について論考する。

※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。

関連リンク

連載:コーポレート・ガバナンス改革の展望

・進化するコーポレート・ガバナンス ~連載開始にあたって~

・第1回 東証市場改革とコーポレートガバナンス・コード改訂のインパクト

・第2回 求められる取締役会の機能強化 ~モニタリングモデルへのシフト~

・第3回 変化する社外取締役の役割① ~日米英のスキル分析からの示唆~

・第4回 変化する社外取締役の役割② ~誰が社外取締役を選ぶのか~

・第5回 ガバナンス視点の報酬マネジメント

・第6回 コーポレート・ガバナンスに求められる2つのサステナビリティ① ~サステナビリティ要素をどのように反映させるか~

・第7回 コーポレート・ガバナンスに求められる2つのサステナビリティ② ~持続的にガバナンスを機能させるためのボード・サクセッション~

・第8回 ボード・サクセッション推進のポイントと課題

・第9回 「稼ぐ力」の強化 ~資本コストをめぐる議論~

・第10回 複雑化するグループ・ガバナンス

・第11回 日本企業におけるコーポレート・ガバナンス改革の展望と課題