本オピニオンでは、2025年2月に実施した「日本総研、石狩共催フォーラム 地域発で進めるGXの可能性と課題」について、前編と後編の2回に分けて報告します。後編にあたる本稿では、本フォーラムのパネルディスカッションの要旨およびフォーラム総括・提言を記します。

1.パネルディスカッション要旨

テーマ①:GXを通じた地域裨益実現のため求められる産官学金連携とそれぞれの役割

======================================================

議論①:再エネへの理解醸成のための石狩市の取り組み、再エネ導入の自分ごと化

・石狩市では、再生可能エネルギー(以下、再エネ)や産業の最適立地に関する理解醸成のためにどのような取り組みをしているのか。(株式会社日本総合研究所)

・地域住民向けでは再エネに関する教育イベント、地域企業向けには洋上風力に関する勉強会を実施している。勉強会では、回を重ねるごとに「洋上風力発電を用いて地域のために何ができるか」を真剣に考える参加者が増え、「再エネ導入について自分ごと化して考えること」が進んだと感じている。(石狩市 池内氏)

・上記の「自分ごと化」という言葉が再エネ導入を考える上でのキーワードであると考えている。また、石狩市では自治体が地域住民や企業と同じ目線をもって再エネ事業に取り組んでいるという話があったが、地域で複数のステークホルダーが協働する上では「対等性」が重要な観点となると考えている。(東邦大学 竹内准教授)

議論②:環境共生型の事業におけるポイント、地域のステークホルダーとの関係

・環境共生型の事業を進める中で、どのようなことを意識しているか。(株式会社日本総合研究所)

・事業の中で地域の人々をどのように巻き込んでいくのかを意識している。当社の環境再生型コンブ養殖事業では、漁師の方との関係性やコミュニケーションを大切にしている。(合同会社幸海ヒーローズ 富本氏)

議論③:地域再エネ導入における融資上の課題

・金融機関が地域の関係者と共同で再エネ導入に関する仕組みを進めていく上でどのような障壁があるのか。(株式会社日本総合研究所)

・再エネに関する新規事業へのファイナンス組成に時間が掛かることが障壁である。エネルギー事業は新技術に関する話も多く、銀行の信用創造機能を付加できるかどうかの判断が難しい。(株式会社三井住友銀行 金子氏)

議論④:再エネに関する地域住民の意見聴取について

・再エネに関する住民意見の中で賛成意見は届きにくいと感じているが、竹内氏の研究室ではどのような意見の収集手法を取っているのか。(石狩市 池内氏)

・広く住民意見を取り上げることができるように、再エネに直接的には関わらない別テーマのイベント参加者からの意見も取り上げている。(東邦大学 竹内准教授)

議論⑤:GXを通じた地域裨益実現に向けた産官学金の役割について

・GXを通じた地域裨益実現に向けた産官学金の役割についてコメントをいただきたい。(株式会社日本総合研究所)

・自治体が果たすべき役割の一つは「地域の声を聞き、まちの変化を皆さんの「自分事」にすること」と考えている。再エネ導入が地域へさまざまな便益をもたらすことを目指したい。(石狩市 池内氏)

・ソーシャルビジネスは、スタートアップ企業のみならず、自治体や大手企業とも連携することで、社会的インパクトの大きな事業につながると考えている。(合同会社幸海ヒーローズ 富本氏)

・地域の再エネ導入事業に対して、金融機関として地域関係者を巻き込む段階から関わりたい。また、石狩市において再エネと水素を組み合わせ、脱炭素に関する取り組みのバリュー最大化に貢献できると考えている。(株式会社三井住友銀行 金子氏)

・脱炭素人材の育成を担う機関の一つとして、学生の個性を大切にしながら、GXの分野に限らずさまざまな分野で活躍できる人材を育成していきたい。(東邦大学 竹内准教授)

テーマ②:地域の再エネ電源を生かした、産業の最適立地を進める上での課題と解決に向けたヒント

======================================================

議論①:地域再エネを生かした産業立地を進める上での自治体・事業者間の関係について

・石狩市ではREゾーン(REゾーンとは、石狩市が再生可能エネルギーの集中的な導入や地域経済の活性化、脱炭素社会の実現等を目的として石狩新港湾エリア内に指定した区域)の構築を進めているが、取り組みを進める上で重要な点は何か。(株式会社日本総合研究所)

・石狩市への進出を検討する企業のニーズはさまざまであるため、再エネ需要家のニーズに合わせたオーダーメードの電力供給スキームを構築することが重要である。(石狩市 加藤氏)

・事業者が地域へ進出する際に自治体へ期待することや大切にしていることは何か。(株式会社日本総合研究所)

・再エネ電力の地産地活事業は時間軸の長い話であるため、自治体の再エネ導入に対する持続的な熱意や前向きな姿勢には期待したい。(東日本電信電話株式会社 平川氏)

・石狩市と当社とのプロジェクトでは、再エネ電源の導入のみで事業を終わらせないこと、住民と合意形成を図りながら事業を進めていくことを大切にしている。(東急不動産株式会社 永田氏)

・再エネ電源と生活インフラ(情報、モビリティなど)をどのように組み合わせて整備していくのかは、石狩市における今後の論点の一つだろう。地域活性化のための取り組みは、事業ごとに実施できる地域規模や実施が必要なエリアが異なる。地域のニーズを整理し、地域特性を生かした取り組みが連鎖的に実施されることを期待したい。(早稲田大学 小野田教授)

議論②:石狩市のデータセンター誘致について

・石狩市のデータセンター(以降、DC)誘致に関する状況を教えてほしい。(早稲田大学 小野田教授)

・DCは、誘致している以上に引き合いが多い状況であり、現状の候補地だけでは全てのニーズに対応することは難しいと考えている。将来に向けた産業用地の拡大可能性も含めて、今後調査を進めていきたい。(石狩市 加藤氏)

・DCの性能にも関係する半導体技術の進歩について教えてほしい。(石狩市 加藤氏)

・現在求められている半導体の性能目標を達成するまでには、まだ時間が掛かる。目標達成するまでは、電力需要地を当社のネットワークでつなぎ、電力消費量を抑えつつ、パフォーマンスを向上させる仕組みを構築したい。(東日本電信電話株式会社 平川氏)

議論③:東急不動産地域課題解決拠点(TENOHA)について

・再エネ事業におけるエネルギーバランスの調整に対して、東急不動産のTENOHAはどのような取り組みを行っているのか。(東日本電信電話株式会社 平川氏)

・TENOHA東松山では、壁面太陽光パネルや蓄電池の実証を行っている。併設するソーラーシェアでとれた食物を同施設のカフェで提供もしている。(東急不動産株式会社 永田氏)

議論④:地域事業を行うモチべーションについて

・地域事業を行う上では、制度面や技術に関する課題が多くあると考えるが、何をモチベーションにしているか。(東急不動産株式会社 永田氏)

・地域の役に立つことが大きなモチベーションとなっている。また、新技術が地域や企業をどのように巻き込めるのか考えることにやりがいを感じながら働く社員が多い。(東日本電信電話株式会社 平川氏)

議論⑤:地域の再エネ電源を生かした、産業の最適立地を進める上での課題と解決に向けたヒント

・地域の再エネ電源を生かした、産業の最適立地を進める上での課題と解決に向けたヒントについて、コメントをお願いしたい。(株式会社日本総合研究所)

・石狩市のREゾーンは成長途上の段階であると認識している。DCの誘致にあたっては運営人材の育成や地域DXの推進(DCを活用する企業の創出)にも取り組んでいきたい。(石狩市 加藤氏)

・石狩市での取り組みを北海道における再エネ導入に関するモデル事業の一つとし、他自治体にも横展開が可能となることを目指していきたい。(東日本電信電話株式会社 平川氏)

・再エネ導入事業に関する複数のステークホルダーと連携し、REゾーン内企業の特性を生かしたまちづくりを目指したい。(東急不動産株式会社 永田氏)

・新技術と既存インフラとの協調を考えながら再エネや地域活性化に関する取り組みを進めることが重要である。石狩市として地域内外の電力需要にどの程度応えることができるのか答えを出す段階にきている。今後のエネルギーインフラについて、再エネや水素も含めた一体的な検討、プランニングに期待したい。(早稲田大学 小野田教授)

2.フォーラム総括・提言

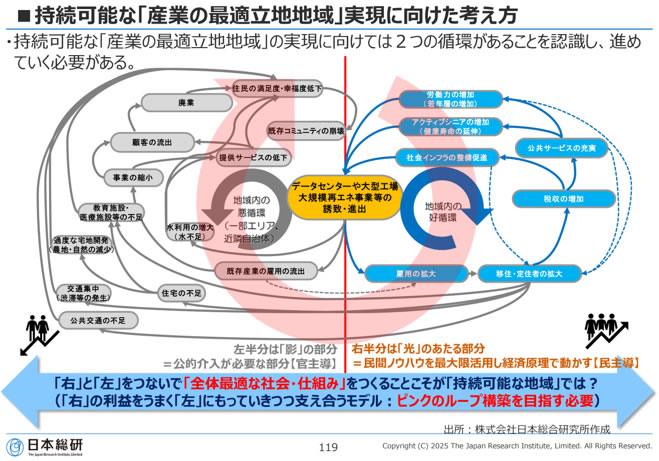

フォーラムのテーマである持続可能な形で「産業の最適立地地域」を実現させる上では、雇用の拡大、移住・定住の促進、税収の増加といった「経済を中心とした好循環」を実現させていくことが、目に見える形での具体的な成果という点ではまずは重要なポイントとなる。

一方で、「経済を中心とした好循環」が実現されるがゆえに、その裏側では急激な人口増加による交通渋滞の発生、公共施設の不足、コミュニティーの崩壊、さらには地域医療・介護といった命に関わる仕事に従事する人材の流出といった「既存の社会システムの急激な変化による負の循環」が起こりうる点については十分留意する必要がある。これは地域のために産業を作る、誘致することが、一歩間違うと中長期的な地域の持続可能性を奪うという点に他ならない。

そのためにも、好循環で生み出される収益の一部が、影響を受ける部分に適切に還元され、分断した好・負の二つ循環ではなく、地域全体で一つの循環としての「持続可能な全体最適な社会・仕組み」を作ることが重要となる。

これを実現させていくためには、誘致の旗振り役、そして誘致後の各ステークホルダーの調整役を担う基礎自治体の役割がこれまで以上に大きくなる。

一方で、基礎自治体は、職員数の減少、多様化する公共ニーズへの対応、限られた予算、加えて、短期での人事ローテーションなどもあり、前述のような「持続可能な全体最適な社会・仕組み」について腰を据えて実践する環境、余力がないのが実態である。

このような状況では、自治体内部でノウハウをため、民間とのネットワークを構築・維持し、それを、代々、後任の担当者に引き継いでいくことは困難と言わざるを得ない。特に「産業の最適立地」といった息の長い大掛かりなプロジェクトにおいては、民間企業側にとって、信頼関係を構築してきたパートナーとしての自治体側担当者が、ある日突然、交代してしまうといった事象はGXビジネス上の大きなリスクにもなりえる。

このような状況に対し、日本総研では一つの解決策として、これまでの友好姉妹都市連携のような形ではない広域的な自治体間連携による「本格的なナレッジ・ネットワークシェア」を行える仕組みを構築すべきと考える。

こうした仕組みを作ることで、連携する自治体同士を、あたかも一つの専門組織のように機能させることで「いつでも、長期、効果的・効率的に知見・ネットワークを引き出したり、ためたりすること」が可能となる。

今後、当社と地域脱炭素に関する包括連携協定を結ぶ石狩市、さらには賛同いただける他の自治体、そして、それを支える企業とともに、こうした新たなモデルづくりにもチャレンジし、GXによる真の持続可能性を担保した「産業の最適立地」、「ワット・ビット連携」の実現、そして、その先の、次世代の地域・国づくりに、シンクタンクとして貢献していく。

※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。

関連リンク

日本総研・石狩市共催フォーラム 地域発で進めるGXの可能性と課題(前編)

日本総研・石狩市共催フォーラム 地域発で進めるGXの可能性と課題(後編)