エコノミックアニマルに社会課題は解決できるか

2021年12月16日 時吉康範

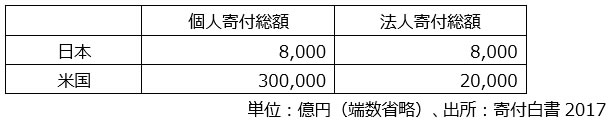

利他的寄付の精神 例年、夏賞与が支給されると、「今年のふるさと納税は何にしようか」と考え始める。 筆者がふるさと納税で寄付をする動機付けは次の優先順位だ。 1.節税、2.返礼品、3.出身地およびその周辺地域(地方)や好きな地域へのささやかな貢献 この優先順位が逆転することはなく、 “「お礼の品」不要の寄付をする”ボタンを気にかけながらも、押下したことは一度もない。 寄付への自身の態度に幻滅しつつも、この態度は一般的なものなのだろうかと思い、寄付白書を眺めてみた。

社会課題の解決と利他的精神

話は変わって、最近、わが国では、SDGs、サステナビリティ、脱炭素などの地球的な社会課題の解決をうたう企業が増えてきている。また、学校でも社会課題の解決を意識したプログラムを取り入れようとしている動きがある。しかし、例えば、SDGsの項目や内容は、日本に閉じない地球規模の、見方によっては自分からは遠い環境に住む人々の課題解決も含まれる。また、サステナビリティは環境・エネルギー対策が主な構成要素だが、高効率、高利便性、低コストを志向する企業の事業活動と個人の生活を緩やかにでも放棄していくことがその実現に最も有効であることは明らかだ。

よって、社会課題の解決を本当に実現しようとするのであれば利他的精神が必要不可欠だ。

現在の企業の社会課題の解決の文脈は、利己的なものだと言わざるを得ない。社会課題をトレンドあるいは新規領域とした新規事業開発や、自社の事業活動をSDGsのフレームに当て込んで社会課題の解決への貢献を訴求するPR(が頻繁に見られる。相も変わらずの考え方なのだ。SDGsやサステナビリティの研修を受けた直後に現場に戻ると専ら利己的活動に逆戻りなんて笑い話ですらない。しかし、これは、利潤追求第一主義によって古くはエコノミックアニマルと称されたわが国の企業戦士の遺伝子を引き継ぐ現在のマネジメント世代が利他的思考に転換することにはかなりの苦痛を伴うことが容易に想像できる。

一方、5年ほど前からだろうか、インターンや採用の面接において、社会課題の解決を志望理由にシンクタンクへの入社を希望する大学(院)生が増えてきた気がする。筆者は、本当に社会課題を解決したいなら、シンクタンクという間接的な課題解決を図る企業ではなく、官公庁、JICA、NPO/NGOあるいはボランティア機関など公共性を追求する組織に行けば良いと思うし、実際にそのように発言してきた。社会課題の解決を言えば採用に有利に働くと思っているのであれば、見誤っているだけでなく、利他的な点を訴求する利己的な人材に見える。この世代の精神は企業のマネジメント世代とはだいぶ変わってきているように感じるが、まだ端境期にあると思っている。

社会課題の解決の実現には利他的精神が必要不可欠だが、わが国の企業も個人も利己的思考から抜け出せておらず、社会課題の解決をうたったところで、このままでは、わが国の社会課題の解決は一向に進まないのではないか、と筆者は懸念するのだ。

社会課題を理解し、利他的精神を醸成する教育、制度、企業の社会課題への向き合い方 利他的精神は、内発的動機付け、つまり、自分自身が気づき主体的に行動する性質のものであり、他人や外圧による外発的動機付けや外発的動機付けに基づく修正行動ではない。よって、利己的精神、外的動機付け、修正行動にまだ汚染されていないと期待できる世代、例えば、小中校生に、社会課題を正しく理解する機会および解決に向けた動機付けとして利他的精神を醸成する機会を提供することが今後重要になると筆者は思うのだ。小見出しではそれを「教育」としたが、現在の教育はいまだに一方的なインプットとそれを記憶することが重視されており、社会課題の解決でも同様だ。そして、たいていの場合、社会課題のインプットに対して「かわいそう」というアンケート結果が積みあがる。それは期待する反応ではないはずだ。そこで、現在の教育とは異なる、参加者の気づきを誘発するプログラムが必須である。 学生への教育だけでは社会の認知がないため、普及しがたい。そこで、併せて、利他的寄付を手軽に行える制度の整備も重要だ。最近では、クラウドファンディングが一般化してきており、クラウドファンディングには、投資型・購入型のみならず、寄付型もある。利己的と述べたふるさと納税でも、返礼品を求めないふるさと納税の利用が増えているようだ(※2)。既存制度の活用の点では、これらの増強はやりやすく、また効果的だろう。 あえて企業に期待するとすれば何だろうか。もし企業が社会課題の解決を掲げるならば、それと同時に「長期的な薄い利益」を共通言語にする経営の意思を持つことだ。短期的に高い利益を求める営利団体である民間企業に、社会課題の解決の肝となり、かつ、これから期待される利他的精神に代入する項目として、「長期的」「薄い」利益を選択してみてはどうだろうか。 日本総研は2030年あるいは2050年の未来を見据えた社会課題の解決を取り扱う「未来社会価値研究所」を2021年10月に新設した。社会課題の解決に向けたわが国の法人・個人の精神的転換の必要性を提起しながら、教育、制度、企業のあり方を引き続き、議論していきたいと考えている。 それと合わせて、筆者自身も返礼品を求めないふるさと納税と寄付型クラウドファンディングを実行しようと思う。

【参考情報】

(※1) 総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和3年度実施)」 (※2) 松野宗弘税理士事務所「返礼品を求めないふるさと納税の利用が増えている」

(※2) 松野宗弘税理士事務所「返礼品を求めないふるさと納税の利用が増えている」

関連リンク:

◆スペシャルウェブサイト:デジタル社会の未来シナリオ