若い国会議員の比率が著しく低い国・日本

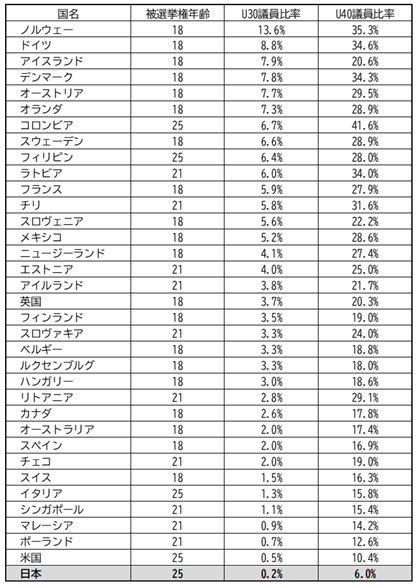

日本では若い国会議員の比率が、国際的に見て、著しく低い。各国の国会に関するデータを調査・公表しているIPU(Inter-Parliamentary Union)のデータのうち、OECD加盟国のデータを抜き出して見てみると、30歳未満(U30)の議員比率も、40歳未満(U40)の議員比率も、日本では著しく低くなっていることがわかる(図表1)。国会議員は、国民の代表として、国会において、この国のあり方を議論し、決定する存在である。しかし、そこに40歳未満の議員はほとんど存在しないと言って良い状態なのである。少子高齢化が進んでいるとは言え、国民全体に占める40歳未満の割合は4割に近い。この人々の声を果たして50歳以上の議員が代弁できるだろうか。被選挙権を有する25歳以上の国民のうち、40歳未満は12.8%を占める(2024年3月1日現在の人口統計による)。国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関である国会のあり方として、40歳未満の議員が6%という今の年齢構成は正しいと言えるだろうか。国会議員が国民の代表であるとするなら、少なくとも1割以上は40歳未満であるべきではなかろうか。

出所:IPU Parline(https://data.ipu.org/)

のデータを元に日本総研作成。IPUが公表しているデータの中から、OECD加盟国のデータを抜き出して比較したもの。U30議員の比率の降順で整理している。

のデータを元に日本総研作成。IPUが公表しているデータの中から、OECD加盟国のデータを抜き出して比較したもの。U30議員の比率の降順で整理している。若い政治家は若者に親和的で長期的な施策を重視する

若い政治家が少ないことは、政治にどのような影響を与えるのだろうか。ハーバード大学の研究員Charles McCleanは、日本の自治体の福祉予算と首長の年齢の関係を研究し、首長が50歳より若い時は児童や家族向けの予算が増えると共に、保育園の建設など長期的なインフラ投資を伴う予算への配分が増えること、それに対し、50歳以上の首長の場合、子どもやファミリー世帯よりも高齢者福祉に予算を手厚くし、かつ、インフラ投資のような長期的な予算よりも、高齢者向けの短期的な予算への配分が増えること、を明らかにした(※1)。これは首長に関する研究で、若い政治家のほうが子どもやファミリー世帯に優しく、長期的な目線で政治を行うという傾向が、国会においても同様に見られるのかはわからない。だが、仮にそうだとすれば、50歳以上の議員が多い国会は、子どもやファミリー世帯よりも高齢者を重視し、長期的な政策よりも短期的な政策を優先する傾向があることになる。これでは若い世代が政治に期待しなくなるのも当然だ。逆に、若い議員が増え、議会において力を持つようになれば、若い世代に親和的な施策が展開されるはずだ。だからこそ、若い議員が増えることが、若い世代にとっては重要になるのである。

被選挙権年齢を引き下げるべき理由

日本総研と一般社団法人NO YOUTH NO JAPANの共同プロジェクトYOUTH THINKTANKでは、若い世代の政治参加を進める上で被選挙権年齢の引き下げが有効な手立てになるはずだと主張してきた(※2)。日本における被選挙権年齢は満25歳以上が基本だ(都道府県知事と参議院議員は30歳以上)。これを2016年に引き下げられた選挙権年齢同様に満18歳以上にすべきだと我々は考えている。

なぜ被選挙権年齢を引き下げるべきなのか。

第一に、既に主要各国では、選挙権と被選挙権年齢を18歳以上に統一することが主流になっているからだ。OECD加盟38カ国のうち、既に過半数の国が18歳以上で統一されている(※3)。

第二に、被選挙権年齢を選挙権年齢と違える合理的な理由が存在しないからだ。被選挙権年齢を選挙権年齢よりも高くする理由として言われてきたのは、政治家になるには人生経験が必要だからというものだ。しかし、政治家としてふさわしいかどうかは判断するのは有権者であって、年齢ではない。そもそも人生経験があれば政治家ができるかと言えばそんなことはない。政治家として必要な技量は、政治家としての経験を積むことでしか身につかないはずだ。であるならば、政治家になる年齢は早いに越したことはない。

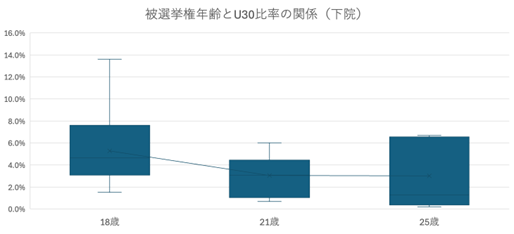

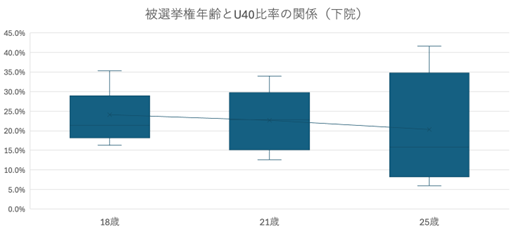

実際、上述のIPUのデータをグラフ化してみると、被選挙権年齢を18歳以上に引き下げた国では、U30の議員比率が高くなる傾向があると言えそうだ(図表2)。U40世代の議員比率になると、バラツキが大きくなるため、被選挙権年齢を引き下げた国のほうがU40世代の議員比率が高い傾向があるとは、必ずしも言えなくなる。実際、U40議員比率が最も高いのは、我が国同様、被選挙権年齢を25歳以上としているコロンビアである(41.6%)。ただし、被選挙権年齢を18歳以上に引き下げた国は、25歳以上としている国よりもU40議員比率のバラツキが少なく、高止まりしていることは見てとれる。

このようにOECD加盟国のデータからは、被選挙権年齢を18歳に引き下げることが、20代、30代の若い議員の数を増やすことにつながるであろうことが期待できるのである。若者の政治離れが言われているが、被選挙権年齢を引き下げることで、政治家を志す若者、政治家になる若者を増やすこと、すなわち、若者の政治参加を促すことが期待できる、ということだ。

出所:IPU Perlineのデータを元に日本総研作成

※箱から出ているヒゲは最大値と最小値の幅を示す。箱と箱を結ぶ線は平均値を結ぶ線。箱の高さは、四分位範囲(データの中央の50%が含まれる範囲)を示している。箱が縦長なほど、データが散らばっていることを示す。

若い候補者の存在が若者の投票率を押し上げる

政治離れを象徴するものとして言われるのが、若年層の低い投票率だが、被選挙権年齢の引き下げは若年層の投票率にどのような影響を与えるだろうか。YOUTH THINKTANKが、統一地方選挙のデータを使って、若い候補者の比率と若年層の投票率の関係を検証してみたところ、20代の候補者比率が高まると10代、20代の投票率が上昇する傾向があることわかった(※4)。とりわけ高齢化が進んだ自治体(※5)において、20代候補者の比率と10代、20代の投票率との間に強い相関が認められた。高齢化が進んだ自治体では、10代、20代の有権者は、若い候補者の存在に強く反応し、投票に行くようになるということだ。すなわち、被選挙権年齢を選挙権年齢同様に18歳に引き下げることは、若者の投票率を高める上でも重要な意味を持つのである 。

これはあくまで地方議会議員の選挙に関する投票行動であり、国政選挙においても同じ投票行動が見られるかはわからない。だが、そうだと信じよう。若い候補者が増えれば、若者の投票率が高まる。若い候補者が増えれば、若い議員が増える。そして、若い議員が増えれば、若者が希望を感じる政治が行われるようになる。政治に対する若者の期待と信頼を取り戻すためにも、国会・地方議会を問わず、被選挙権年齢の引き下げを本格検討すべき時を迎えているのである。

(※1) McClean, Charles, “DOES THE UNDERREPRESENTATION OF YOUNG PEOPLE IN POLITICAL INSTITUTIONS MATTER FOR SOCIAL SPENDING?”

, Harvard Program on U.S.-Japan Relations Occasional Paper Series 2021-04,

, Harvard Program on U.S.-Japan Relations Occasional Paper Series 2021-04,(※2) 「U30世代の投票率向上のための施策案について」

(2022年12月15日公表)

(2022年12月15日公表)(※3) 「被選挙権年齢引き下げが必要な理由 〜先進諸国では選挙権も被選挙権も18歳で統一するのが主流に〜」(2023年9月28日公表)

(※4) 2019年と2023年の統一地方選挙で議会議員選挙を実施した東京・神奈川・千葉・埼玉の一都三県のうち、若年層投票率のデータを取得・公表している112市区町を対象にした。

(※5) 分析対象とした112自治体のうち、高齢人口比率が2019年の日本全体の平均値である28.4%以上となっている29の自治体を指す。

※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。