※本レポートはこちらからダウンロードが可能です。

高齢おひとりさまの「支援のはざま」-生前から死後までの伴走支援から取り残される247万人-

高齢おひとりさまに支援が必要になるとき

高齢期には多くの人が心身機能の変化を経験する。また、自身にはそのような変化がなくとも、生活上大きな役割を果たしていた配偶者等の家族や友人等に変化が起きたために、それまでの生活を継続できなくなることもある。日常生活に必要な一連の用事、医療サービスや介護サービスの利用、自らが死亡した後の弔いや財産等の処分を、独力で行いきることはできず、いずれかの時点で誰かの助けを借りなければ私たちは人生を全うすることができない。助けをうまく借りられなかった場合、買い物にも行けず十分な栄養が取れない、光熱水費の支払い手続きができずライフラインが止まってしまう、医療や介護を適切に受けることができない、亡くなった後で無縁仏になる、空き家が残るなど、多くの問題が発生しうる。

高齢おひとりさまの「一般化」

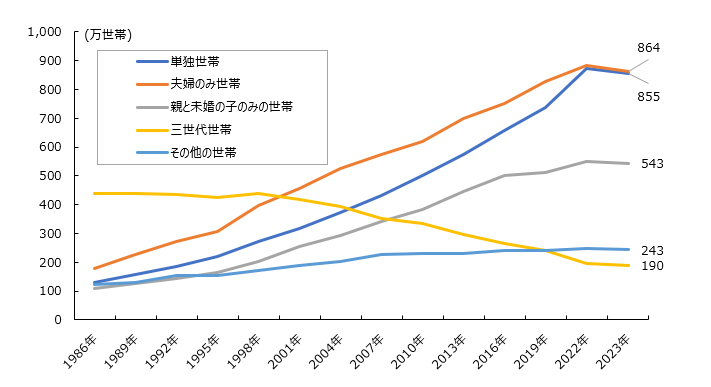

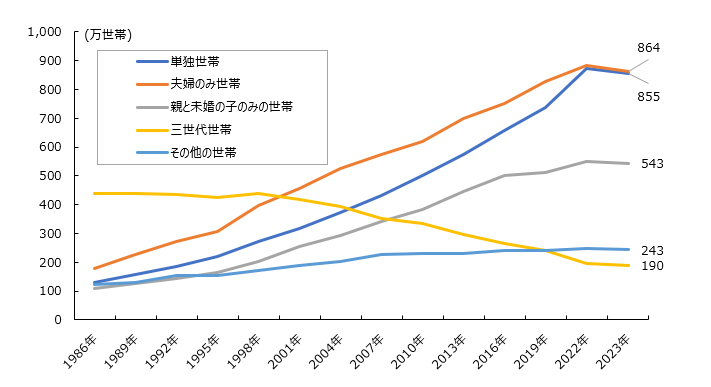

助けを必要とするとき、身近な親族(子などの若い世代)と生活を共にしていれば、互いの様子がわかり、小さなことでも手を借りられるだろう。しかし、現在の高齢者は、高齢者のみで生活していることが主流である(図1)。高齢者のみで生活している場合、助け合うことはできるが、それは頼り合いでもあり、1人が倒れれば共に暮らしている人の生活も成り立たなくなる事態が起きうる。

「おひとりさま高齢者」「身寄りのない高齢者」というと、天涯孤独のようなイメージを持ってしまいがちだが、いつでも若い親族の助けを借りられる状況にない人と考えると、これからはそういった人が主流になる、いわば「おひとりさまの一般化」という状況が想定される。

また、世帯数の将来推計(社会保障・人口問題研究所)によると、未婚者の割合はますます高くなる。岡元(2024)は三親等内の親族がいない高齢者は2024年の286万人から2050年448万人に増加すると推計しており、実際に親族がいない場合も多くなる(※1)。

図1:65歳以上の者のいる世帯の世帯構造の年次推移

出所:厚生労働省 2023(令和5)年「国民生活基礎調査」より日本総研作成

高齢おひとりさまを取り巻く課題①:備えに踏み出せない高齢者たち

備えておきたい意向と、実際の行動の乖離

高齢になると、医療や介護の必要性が生じ、最終的に死を迎えることは誰もが知っている。稲城市(東京都)と横須賀市(神奈川県)の50歳から85歳の住民2,512人に調査をしたところ、「自分の病気や要介護、死亡時に周囲の人が手続きできるよう備えたいか」という質問に、65.9%の人が「そう思う」、24.7%の人が「ややそう思う」と答えており、9割の人は何らかの備えをしたいと考えていた。しかし、実際に頼りたい相手に明確な依頼ができている人は、1割程度にとどまっており、多くは「依頼はまだだが頼む相手は決めている」あるいは「頼む相手がいない・決めていない」状態だった。配偶者と死別した人や配偶者と離別した女性は比較的備えが進んでおり、未婚の人や配偶者と離別した男性は「頼む人がいない・決めていない」傾向がみられた。また、配偶者がある人は、備えをするのを「もう少し先でいい」と考えている傾向があった。身近に頼りやすい親族がいて、かつ死別や離別などを契機に危機感を持つと備えが進むが、そのどちらかが欠けると具体的な行動に移れないと推測できる。

誰かがなんとかしてくれるという期待

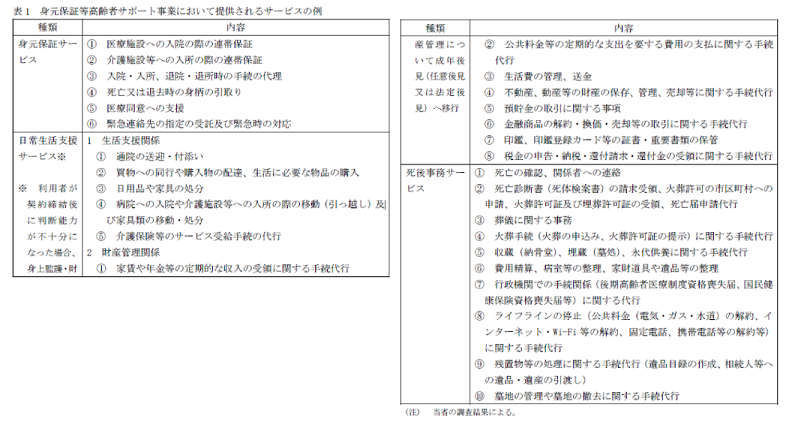

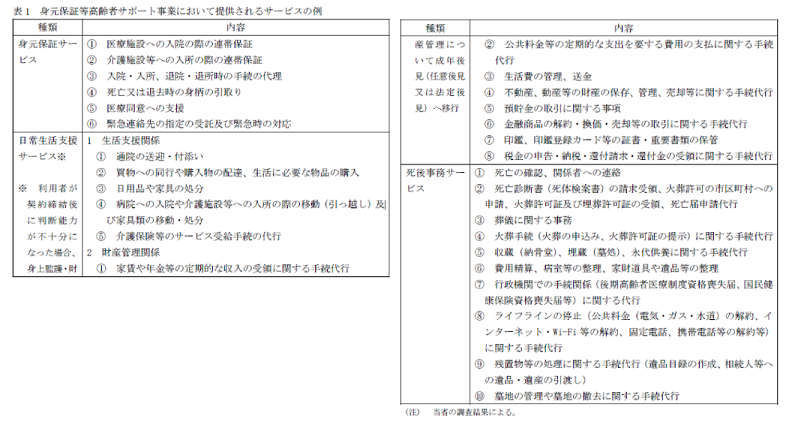

これまで死後の手続きを含む、高齢期のさまざまな課題への対処を自ら行うことは想定されていなかった。いわゆる「老後の面倒」は家族がみるもので、あらかじめメニュー化されたり、契約文書を作成したりすることなく、必要に応じて家族が課題を解決してきた。そのようなことが難しい人の需要にこたえて、2000年代半ばから増えてきたのが身元保証等高齢者サポートサービス(現:高齢者等終身サポートサービス)である。総務省の調査で明らかになった具体的なサービス内容を見ると、手続き面に絞られたものだけでも「老後の面倒」がいかに多岐にわたるかを示している(図表2)。一方でサービスを利用する高齢者の側は明確に依頼事項を理解しているとは限らず、消費生活センターに寄せられた相談では「老後の面倒をまるごと見てもらえる」という言葉がよくみられた(引用)(※2)。多岐にわたるものだからこそ、自分ではなく誰かに「まるごと」頼みたい心情は理解できるが、親族以外に依頼する際は何らかの明確化が必要となる。

図表:2 高齢者等終身サポート事業のサービスの内容

出所:総務省「身元保証等高齢者サポート事業における消費者保護の推進に関する調査」(令和5年8月)

サービスを利用する場合の難しさ

依頼事項を明確にしたとして、たとえば日常生活における支援(買い物や金銭管理や通院の付き添い)、緊急時の支援(緊急搬送に対応して病院に駆けつけるなど)、転居の支援(転居先の選択やモノの片づけ)、死後の支援(葬送、相続、財産処分)のそれぞれに対応している事業者を見つけ、選択し、契約をしなければならない。高齢者でなくともかなり難度は高いといえる。

また、前もってこれらを依頼しておく場合、依頼(契約)時点から、実際に心身機能が低下して支援が必要になるまではタイムラグがある。70歳で契約し、85歳で亡くなったとして、その間に15年が経過することになる。そのような長期の契約をすることが適切な、安定性のある事業者を選択しなければならないが、たとえば高齢者等終身サポート事業者の8割は創業から10年未満であり、事業の安定性については未知数である(※3)。

また、心身機能が低下したから、亡くなったから、依頼してあったことを実際に行ってほしいとなった場合、自分で知らせることができない場合もあるので、自分の代わりに知らせることができる第三者に契約の存在を共有しておくことも必要になる。

このように、依頼事項を明確化し、サービスを選んで契約し、さらにそれを実行するにはさまざまなハードルが存在する。

高齢おひとりさまを取り巻く課題②:高齢おひとりさまの「支援のはざま」

高齢期に必要になる支援について相談に乗り、多種類のサービスをコーディネートすること、また実際に心身機能が低下するなどの際に支援が提供されるよう手配することは本人一人では難しく、この機能を担う第三者がいることが望ましい。

高齢者等終身サポートサービス事業者の多くは、実際の生活支援や手続き支援を行うことはもちろん、本人と継続的な接点を持ち、支援のコーディネートや手配を行うことがより重要な役割となっている。一部の金融機関も同様のサービスを行っている。金融機関が提供する場合は、一定額以上の資産があることが条件となっている。金銭的に比較的余裕があり、また、居住地域においてこれらのサービスが利用できるという条件がそろっていることはまだ稀といえる。

そのため、行政の関わりを期待する声も多くあるが、以下の理由で直ちに対応することが難しい。

1)必要になる支援が多様なため、対応する部署が特定できない(縦割り)

2)制度や事業で対応できる範囲を超える

3)制度や事業で対応できる対象者ではない

行政や福祉において、この課題に対応して使える制度や事業としては、介護保険制度、日常生活自立支援事業、成年後見制度が挙げられる。

本人が要介護状態で介護保険を利用していたとしても、金銭管理や死後事務についてはカバーできない。

日常生活自立支援事業では日常的な金銭管理を支援できるが、利用者は判断能力が低下している人に限られる。成年後見制度も財産管理や一部の死後事務に対応可能だが、やはり判断能力が不十分な人が対象者となる。

別の観点ではあるが、生活に伴走して一部の死後事務(火葬等)が行えるものとしては生活保護制度もある。こちらについては、経済的に困窮している人が対象者となる。

以上からわかるとおり、

・生活保護制度を利用するほど経済的に困窮していない人

・成年後見制度や日常生活自立支援事業を利用するほど判断能力が低下していない人

が、金銭管理や死後事務等において支援を必要とすると、公的機関からすれば支援のすべがない。そのため「高齢おひとりさまの支援ははざまの課題である」としばしばいわれる。

しかし、本当にこれは「はざま」なのだろうか。

「支援のはざま」にいる高齢者の試算

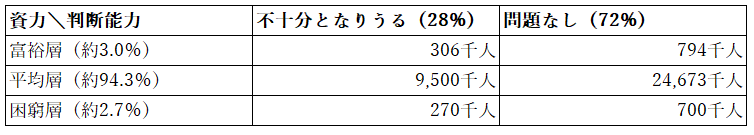

今回我々が行った試算では65歳以上人口を36,243千人(※4)とし、判断能力に問題がなく(※5)、かつ、資力が平均層(※6)の場合を「はざま」とすると、24,673千人(65歳以上人口の68.1%)が該当する。

この中で子がなく親族による老後の金銭管理や死後事務が最も得にくいと考えられるのは2,467千人(※7)(65歳以上人口の6.8%)である。実際には、子がいても遠方に住んでおり日常的な支援が難しい、あるいは疎遠なために支援が受けられない場合もあるため、2,467千人はかなり保守的な数字と考えられる。

高齢者人口は長期的に増加し、2043年の高齢者人口は39,529千人でピークとなると推計されている(※8)。その「はざま」の68.1%は26,919千人となる。2043年の生産年齢人口(15歳から64歳)が59,691千人と推計されており、若年者2人に対し、「はざま」の高齢者がおよそ一人いることになる。

「支援のはざま」のままにしておけない理由

アンペイドワークによる解決の限界

現在、高齢期・死後に必要な支援について、民間事業利用や公的事業を利用しない場合の対応にあたりよく問題とされるのが、介護保険のケアマネジャーや、地域包括支援センターや、医療機関の医療ソーシャルワーカーなど、高齢者の生活に接点を持つ人が職務を超えて支援を提供せざるを得ない「アンペイドワーク」である。日本総合研究所が令和6年度に実施した調査では、特に業務外・時間外の相談に応じることや、通院支援、死後事務などが代表的なものとして挙げられた(※9)。本来の業務(介護保険サービスに関する相談など)を行う中で、業務ではない範囲の相談や用事も把握する機会があり、見過ごせず対応すると、その後も同様の対応をしなければならなくなる、といった流れがあると推測できる。

また、亡くなった場合に誰も火葬等の手続きをする人がいない「引き取り手のない遺体」も自治体にとっては頭の痛い問題となっている。日本総合研究所が令和6年度に実施した調査(※10)では自治体が令和5年度に火葬や埋葬をした遺体(引き取り手のないご遺体)は全国で4万1,969人と試算した。これは同年の全死亡数(約157万6千人)の2.7%を占める。これまでは特殊な事例として個別に解決されてきたが、今後の対象者の増加を見据え、仕組みによって解決する段階に移行すべきである。

家族介護と仕事の両立に悩む現役世代

一方で家族(子)がいる場合、すべて任せて安心といえるだろうか。仕事をしながら家族等の介護に従事する人の増加と、それに伴う離職や労働生産性の低下による経済損失額は約9兆円に上るとされている(※11)。また、晩婚化・晩産化のために育児と介護が重なるリスクは増すと指摘されている(※12)。子がいたとしても、仕事と子育てと介護を背負うことは過大な負担となりうる。

これからの老後の面倒を誰がどのようにみるべきか

まとめると、高齢期には何らかの理由でそれまでと同様の生活が自力では維持できない事態が起こりうる。また、死を迎えた後も、遺体や遺骨を適切に取り扱って葬送し、その他の財産や債務の整理も行うことが必要である。

認知機能や経済状態に大きな問題がなければ、利用可能な公的支援はなく、民間事業も現段階で利用可能性が高いとはいえない。結果として、自らの生活の質が保てなかったり、周囲に不利益を与えたりして、不本意な形で人生を終えることになってしまう。高齢者自身にとってだけでなく、それを支える立場の若年者にとっても望ましい社会の姿とはいえないだろう。

扱う領域は、日常生活の支援、金銭や不動産といった財産の扱い、医療、住まい、死後の手続きなど多岐にわたる。高齢者も、健康な状態から、医療・介護が必要な状態、あるいは判断能力が不足する状態、亡くなった状態と変化する。1つの主体がすべての支援を担うことは難しく、また、民間企業だけ、自治体だけで対応することもできない。高齢者自身のみならず、社会的に「家族代わりのワンストップ、24時間対応、無償の支援を提供するキーパーソン」を求めることから脱却し、機能分担と連携の仕組みを整える必要がある。

高齢おひとりさま市場の規模

公的主体からすれば「はざま」となり支援が難しい層が高齢者の68.1%を占めるとして、仮に2023年度の65歳以上の死亡者数1,445,868人に当てはめると、984,636人が該当する。死後事務関連サービスの費用が100万円だとすると、単純に考えておよそ9,850億円となる。2045年の65歳以上の死亡者数は1,558,861人と推計されており(※13)、死後事務サービスの費用は1兆円を超えることになる。

先に述べたとおり、9割の人がいざという時に「備えたい」と思っている一方で、具体的な行動に移せているのは1割程度にとどまっており、サービスの充実や利用障壁の低減によって個人の利用行動を喚起できる余地は非常に大きいと考えられる。

どのような仕組みが求められているか

<多領域のサービスの取りまとめ>

必要な支援は、大きく生活支援領域、医療・介護領域、金銭・財産管理領域、死後事務領域に分けられる。地域において、中核的事業者がこれらの領域のサービスを提供する事業者を取りまとめることが望ましい。

<コーディネートと継続的接点>

加えて、高齢者の生活状況等に即して、サービスを組み立てるコーディネートの役割が必要となる。コーディネートされた契約については、「備え」であるため、契約者との継続的な接点を持って、必要な際にサービスが提供される体制が求められる。持続可能な権利擁護支援モデル事業(厚生労働省)では、自治体がこのような相談窓口を設けることを提案しているが、自治体だけでなく、高齢者から見たわかりやすさや信頼感がある事業者が行うことが望ましい。ただし、たとえば70歳時点で契約したとして、亡くなるのが85歳であれば15年にわたる関わりとなることから、自治体が何らかの形で関与することは必須であると考えられる。

(※1) 「増加する「身寄り」のない高齢者-頼れる親族がいない高齢者に関する試算-」 岡元真希子 リサーチ・フォーカスNo.2024-021(2024年7月)

(※2) 「地域包括ケアシステムの構築に向けた公的介護保険外サービスの質の向上を図るための支援のあり方に関する調査研究事業」

日本総合研究所(2018年3月)

日本総合研究所(2018年3月)(※3) 「身元保証等高齢者サポート事業における消費者保護の推進に関する調査結果報告書」総務省行政評価局、令和5年8月

(※4) 総務省統計局「人口推計」(2024年10月1日現在)

(※5) 「認知症及び軽度認知障害の有病率調査並びに将来推計に関する研究」国立大学法人九州大学 (令和5年度老人保健健康増進等事業)によると、2022年の65歳以上高齢者における認知症有病率は12.3%、軽度認知障害(MCI)有病率は15.5%で、合計約27.8%である。よって本稿では65歳以上人口の約28%を「判断能力が不十分となりうる」と仮定し試算した。

(※6) 厚生労働省「生活保護被保護者調査」2024年9月分速報によると、65歳以上世帯主の生活保護受給世帯は90万5,590世帯である。うち単身高齢者世帯84万2,301世帯であることから、夫婦世帯分などを勘案し生活保護受給高齢者(≒困窮層)は約97万人と推計した。一方、富裕層(金融資産1億円以上)については公的統計がないため推計が困難である。参考として、旧家計調査等や民間推計では高齢世帯の約3%程度が金融資産1億円超とされることから、ここでは65歳以上人口の約3%(約110万人)を富裕層と仮定し、残りを「平均的層」としている。

(※7) 内閣府「高齢者の健康に関する調査(2022年)」によると65歳以上の調査対象者のうち、子どもがいないと回答したのが9.7%のため

(※8) 「日本の将来推計人口(令和5年推計)」国立社会保障・人口問題研究所(2023年3月)

(※9) 「介護職員等における身寄りのない高齢者等に対する支援の実態に対する調査研究事業(厚生労働省 令和6年度老人保健健康増進等事業) 報告書

日本総合研究所(2025年3月)

日本総合研究所(2025年3月)(※10) 「行旅病人及行旅死亡人取扱法、墓地、埋葬等に関する法律及び生活保護法に基づく火葬等関連事務を行った場合等の遺骨・遺体の取扱いに関する調査研究事業」

日本総合研究所(2025年3月)

日本総合研究所(2025年3月)(※11) 経済産業省 第13回経済産業政策新機軸部会資料「新しい健康社会の実現」(2023年)

(※12) 平成27年度 育児と介護のダブルケアの 実態に関する調査(平成28年3月

株式会社 NTT データ経営研究所)

(※13) 日本の将来推計人口(令和5年推計)国立社会保障・人口問題研究所(2023年8月)

<本レポ―トに関する問い合わせ先>

シニアスペシャリスト 沢村香苗 / マネジャー 辻本まりえ 100860-sololabatml.jri.co.jp

(メール送付の際はatを@と書き換えての発信をお願い致します)

※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。