ホワイトペーパー

ホワイトペーパー 補足

概要

再生医療等製品とは、人または動物の細胞や組織を培養などの加工を施して作製された製品等を指し、身体の構造や機能の再建・修復・形成、疾病の治療・予防、遺伝子治療を目的として使用される。従来の方法では治癒が難しい病状に対し、新たな治療の可能性を提示するとともに、患者の生活の質を大幅に向上させる潜在力を持つ。

日本における再生医療等製品の研究・開発は、政府の政策支援や産業界とアカデミアの協力によって着実に進展している。しかし、グローバル市場と比較して日本の市場は十分に成長しておらず、欧米で承認済みの製品の多くは日本では開発が進んでいない状況である。この産業化の停滞を克服するためには、より積極的な技術開発投資、規制改革等が求められる。

本ホワイトペーパーでは、再生医療等製品の研究、開発、製造・供給から治療、さらにはその一連の流れを支える医療保険制度における具体的な課題を洗い出すために、CAR-T細胞療法製品に着目した。その理由として、CAR-T細胞療法が有する臨床的価値や社会的価値、個別化医療としての製造プロセスや品質管理の複雑さが再生医療等製品の特徴を強く表していること、また、数ある再生医療等製品の中でも、日米欧で承認され、産業化が進んでいることが挙げられる。

CAR-T細胞療法(※1)は、患者のT細胞を採取し、遺伝子改変し、がんを攻撃する能力を持たせる治療法で、白血病やリンパ腫において実用化されており、一度の投与により根治を目指すことができる治療法として期待されている。しかし、CAR-T細胞療法の高度で複雑なプロセスを評価する価格制度・診療報酬制度が整備されていない日本においては、新たな研究開発への投資が十分になされていないのが現状である。さらに、CAR-T細胞を生産できる国・地域は限定的であるため、本邦において製造の優先順位の観点からドラッグラグ・ドラッグロスの課題に直面することが懸念されている。

このような状況を改善し、再生医療が持続的に発展するためには、より多くの患者が革新的な医療を受けられるエコシステムを構築することが重要であると考える。本ホワイトペーパーの策定にあたり、医療経済、再生医療等製品の技術開発、診療に関する専門家と議論を深め、再生医療等製品の実用化とそれを支えるエコシステム形成の障壁を明らかにし、解決策を提言として本ホワイトペーパーを公表するものである。

再生医療等製品のエコシステム構築の必要性

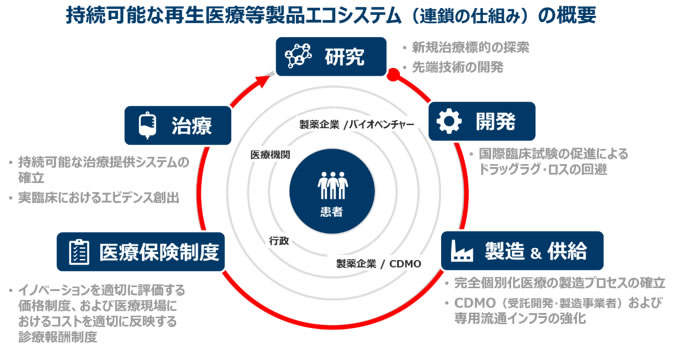

再生医療等製品は、革新的な治療法を提供する画期的な技術であるが、研究から患者への治療実施に至るまでには多岐にわたる課題を克服する必要がある。例えば研究開発段階において細胞や動物モデルによる検証を行い、人を対象とした臨床試験を通じてその安全性と有効性を実証する必要がある。さらに、従来の医薬品とは異なる個別製造およびコールドチェーン等の特殊な供給体制を確立し、製品としての安定供給体制を確立した後、さまざまな規制当局による審査を受け、医療機関で提供可能な環境が構築されることも必要である。

この一連の流れを「エコシステム」として持続的に運用するためには、実臨床におけるアウトカムや、得られた知見・収益を、次のサイクルの研究・開発に再投資し、持続的な次世代の製品開発を可能にすることが不可欠である。

再生医療等製品のエコシステム確立による恩恵

日本の医療環境への恩恵

日本国内で日本の患者向けに再生医療等製品を製造することは、世界的な製造数および保存可能期間の制約に対処し、持続的な供給を可能にする。これにより、患者やその家族に多くの利益がもたらされる。一度の投与で高い治療効果が得られるため、長期入院が必要だった患者も早期に社会復帰でき、生活の質が向上するとともに、治療選択肢が増え、身体的・精神的・経済的負担が軽減されることが期待される。さらに、現在の需要だけでなく、将来的には自己免疫疾患など多様な疾患の治療ニーズを満たす可能性が期待される。

人材活躍への恩恵

再生医療等製品の普及は日本のバイオテクノロジーに関する高度人材が研究開発や製造の分野で活躍する場を創出できる。また、医療従事者の負担を軽減し、他の疾患の治療に集中できる環境を構築することが可能であり、さらに、重篤な疾患が根治した患者やその家族が社会活動に復帰することで、経済活動の維持に貢献すると考える。

国際的な競争力への恩恵

再生医療等製品に関する技術は日本のバイオ産業の基盤となる可能性があり、日本を起点とした研究開発の加速につながる。これらは、国際的なリーダーシップを発揮する機会へと発展し、アジア諸国および世界的にも日本の影響力を拡大することに寄与することが期待される。

再生医療等製品のエコシステム構築に向けた提言

提言1:再生医療等製品の普及を促進する価格制度・診療報酬制度への変革

日本の医療保険制度は、国民皆保険制度の下で運用されており、先進的な治療を受けやすい環境が整っている。日本では価格を抑えることで迅速で広範囲な保険償還が可能となるが、一方欧州では、企業が価格を高く設定しつつも費用対効果評価での検証により保険償還が遅れる傾向にあると考えられる。しかしながら、日本では価格が低く設定されすぎることにより、企業の研究開発のインセンティブが低下し、ドラッグラグやドラッグロスにつながる恐れがある。再生医療等製品が持つ革新性や特徴を反映した制度改革を実行することは、日本が再生医療分野で世界をリードするための基盤となり、より多くの患者に治療の恩恵を届ける道筋を築くことにつながると考える。

再生医療等製品への持続可能なアクセスを確保するには、医療保険制度の包括的改革が必要である。まず、イノベーションを適切に評価する価格設定とともに、市場拡大再算定(※2)の見直しを検討する必要がある。一方で、限られた医療資源を効率的に活用するためには、適正使用による過度な投薬の抑制など、医療費を削減する施策も併せて検討していくことが必要となる。

● 有用性評価の価格への十分な反映

再生医療等製品は長期間にわたる臨床的な価値をもたらすのみならず、患者の社会復帰や介護負担軽減など、再生医療等製品がもたらす長期にわたる社会的貢献も期待できる。その長期にわたる時間軸を考慮した貢献を、医療保険制度において十分な補正加算として反映できるよう検討を進めるべきである。また、その制度をインセンティブとし、実臨床におけるデータの収集・分析やリバーストランスレーショナル研究(※3)による検証を促進させる必要がある。

● 市場拡大再算定の適用の見直し

再生医療等製品は、複雑かつ個別化された製造・流通プロセスを経ており、高度で専門的な人材および、知財、施設設備、特殊な品質管理、輸送、そして製造後の運用に多大な費用がかかる。また、患者ごとに個別化製造を行う再生医療等製品は規模の経済性が働かず、大量生産によるコスト削減は現状では困難である。この状況下で規模の経済性を前提とした市場拡大再算定の適用による価格引き下げを受けた場合、企業の大幅な収益の悪化が予見され、患者アクセスの継続が困難になる可能性がある。そのため、従来医薬品の規模の経済性を前提とした市場拡大再算定の適用の見直しが必要であり、少なくとも適応拡大等の際に価格が過度に引き下げられない仕組みを整えることで、企業が革新的な治療法を持続的に供給できる環境を維持することが求められる。

● 医療現場におけるコストを適切に反映する診療報酬制度への改善

再生医療等製品の持続的な提供を可能とするためには、医療機関における設備投資や人材育成の支援が欠かせない。このため、診療報酬の設定には、再生医療等製品の提供に必要な人員・設備等の医療提供体制にかかるコストを十分に診療報酬で評価することに加え、医療機関による設備や人材への投資を正当に回収できる仕組みを組み込む必要がある。

提言2:エコシステムとしての課題のふかんと、次世代のサイクル回転につながる施策の継続

再生医療等製品のエコシステムを発展させるには、常にふかんして課題の特定に努め、改善・改良を行い、次世代の技術サイクルをより優れたものにすることが重要である。政府は現在、再生医療等製品の研究・開発・製造および供給体制の構築を強力に支援しているが、一過的な投資のみではエコシステムは維持できない。日本をより魅力的な市場に成長させるためには、規制制度の整備に加え、民間企業による、初期サイクルで得られた収益の再投資と、バイオ産業育成の観点からの政府投資資金のさらなる拡充の両立が不可欠と考える。

● ステークホルダーの連携の強化のための施策の推進

革新的な技術開発においては、研究成果を迅速かつ効率的に市場に導入することが重要である。そのためには、橋渡し研究が重要な役割を担う。政府および各省庁は大学発の技術を導出や、スタートアップ企業に移転させて技術開発を支援する施策を推進し、迅速な製品開発を後押しすべきである。

より円滑な再生医療等製品の提供のためには、治療提供施設と患者紹介元施設を効果的に結びつける制度の構築やネットワークの強化が急務である。医療機関の連携を強化し、再生医療等製品を必要としている患者が迅速かつ適切に治療を受けられるよう、診療ガイドライン上の位置づけを明確化し、患者紹介のインセンティブを強化しネットワークの構築を進めるべきである。

患者の認知度の向上とアクセスの確保のためには、患者団体、学会、医療機関、開発企業各社が連携し、疾患および免疫細胞療法を含むさまざまな治療選択肢に関する最新の情報を共有・議論できる場を構築し、包括的で理解しやすいガイダンスを作成することが効果的であると考える。

また、実診療に基づくデータから得られるエビデンスは、蓄積され、次世代の研究開発に還元されるべきである。治療提供施設・アカデミア・開発企業、および患者の参画により、再生医療等製品の長期間にわたる価値を検証しつつ、再生医療等製品のさらなる発展に寄与する土壌を醸成していくべきと考える。

● コスト削減に向けた取り組みと基盤整備の継続

再生医療等製品の製造、品質管理および供給は、依然として産業化の初期段階にあり、多くのプロセスが高度な人材による手作業に依存しているため、製造コストが高額となる状況が続いている。しかし、製造の自動化やロボティクスの活用等技術の進歩に伴い、将来的にはコスト削減が見込まれ、より多くの患者がさまざまな疾患において再生医療等製品による新たな治療機会の恩恵を享受できると考えられる。

政府はその将来を目指して、専門性の高い人材の育成や施設整備の推進、サプライチェーンの高度化を図る基盤整備を進め、国内のエコシステムの構築、およびアジア諸国への展開拠点としての確立を目指すべきと考える。

<本提言の帰属>

本提言は、株式会社日本総合研究所リサーチ・コンサルティング部門ヘルスケア・事業創造グループが、中長期的な観点から社会貢献をしたいとの考えから、公正・公平な視点を心がけた上で意見を取りまとめ、提示するものである。

[共著者](順不同)

小黒 一正 先生 法政大学 経済学部 経済学科 教授

豊嶋 崇徳 先生 北海道大学大学院 医学研究院 内科学分野血液内科 教授

中村 洋 先生 慶應義塾大学大学院 経営管理研究科 教授

八代 嘉美 先生 藤田医科大学 橋渡し研究支援人材統合教育・育成センター 教授

[協賛]

ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社

(※1)CAR-T細胞療法:患者のリンパ球の一種であるT細胞を採取し、遺伝子改変技術によってがん細胞を特異的に認識・攻撃する機能を持つように再プログラミングし、その細胞を増殖させた上で患者自身に投与する完全個別化の治療法。

(※2)市場拡大再算定:薬価収載時の効能・効果で設定された予想販売額に対し、年間販売額が拡大した医薬品について薬価を引き下げる制度。

(※3)リバーストランスレーショナル研究:臨床現場で観察された問題点や疑問点を基礎研究にフィードバックし、新たな発見や知見を得るための研究手法のこと。

※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。