オピニオン

【人的資本経営ステークホルダー調査 ―「対話」としての人的資本開示―(2024年度)】

第4回 人的資本情報の認知・利活用動向に関する定量調査(前半)

1.はじめに

「日本総研 人的資本経営ステークホルダー調査」第4回となる本稿では、「人的資本情報の認知・利活用動向に関する定量調査」(以下、本稿において「今回の調査」)の前半部分について紹介する。なお、掲載回と各調査との関係は以下のとおりである。

図表1 日本総研 人的資本経営ステークホルダー調査の構成

| 第1回 | 調査の背景・概要 |

| 第2回 | 人的資本の投資対効果の開示に関する実態調査 |

| 第3回 | 投資家インタビュー |

| 第4回(本稿) | 人的資本情報 認知・利活用状況調査(前半) |

| 第5回 | 人的資本情報 認知・利活用状況調査(後半) |

2.今回の調査の概要

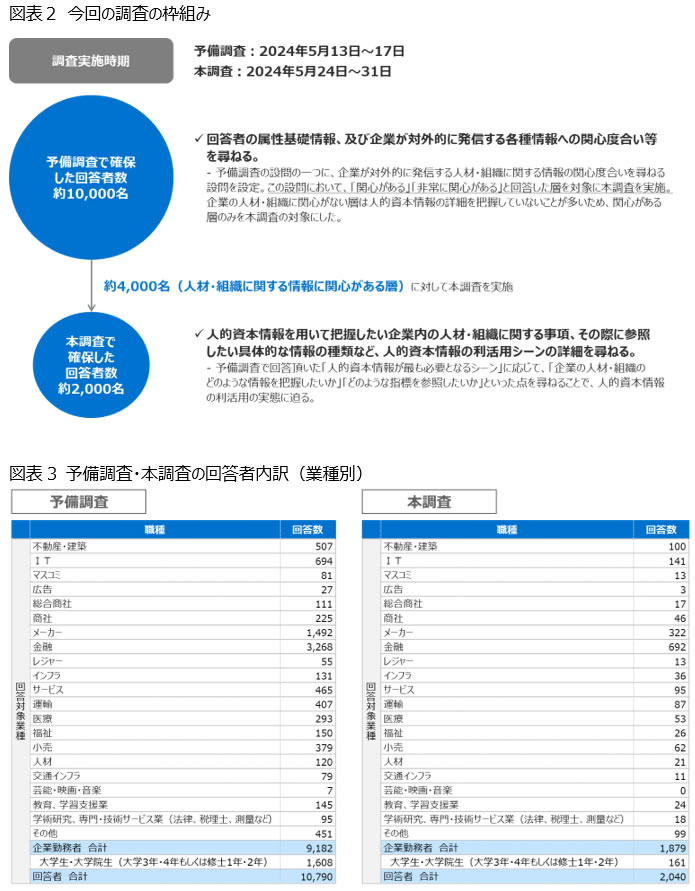

今回の調査は、企業が対外発信する人的資本情報を、各種ステークホルダーがどのように認知・活用しているか、その実態を把握するためにアンケート形式で広く調査したものである。既に紹介した「人的資本の投資対効果の開示に関する実態調査」「投資家インタビュー」は、企業価値向上の観点から投資家から見た人的資本情報を主眼に置いたものであるが、人的資本の開示による対話の相手は、投資家だけではない。自社の社員、労働者全般、就職を検討する学生など、さまざまなステークホルダーが情報に接することになる。対話の相手が異なれば、対話の場面や対話内容も異なる。ゆえに、どのようなステークホルダーがどのような情報を欲しているのかを知ることは、今後の情報開示を考える上での参考となる。今回の調査の具体的な枠組みは図表2のとおりである。なお、今回の調査におけるステークホルダーとは、企業勤務者(担当者層~管理職層~経営層)、就職活動を行う学生を対象としている。

以降、本稿(第4回)では、ステークホルダーの人的資本情報への全般的な関心、および人的資本情報を通じて把握したいと考えている事項や具体的な参照指標を紹介する。

3.ステークホルダーの人的資本情報に対する全般的な関心度合い(予備調査)

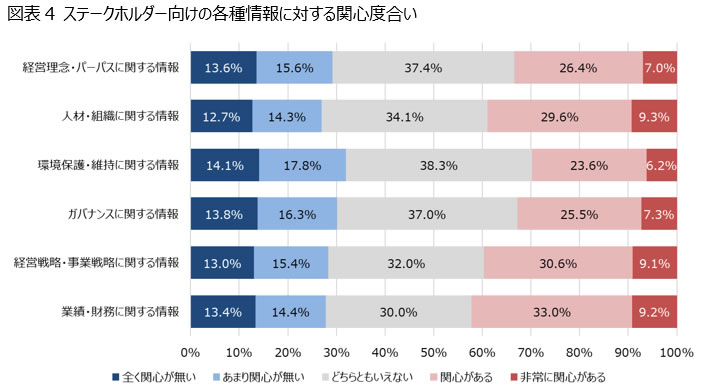

ステークホルダーは企業が発信するさまざまな情報のうち、人的資本情報にどの程度関心を有しているのだろうか。図表4は、企業が発信する情報の種類ごとに回答者の関心度合いを5段階(全く関心がない~非常に関心がある)で尋ねた結果を示している。この結果を見ると、ステークホルダーは「経営戦略・事業戦略に関する情報」や「業績・財務に関する情報」と同程度の関心を「人材・組織に関する情報」に対しても有していることが分かる。少なくとも、「人材・組織に関する情報」への関心度合いが、他の情報と比べて劣後しているわけではない。

4.人的資本情報で優先的に把握したい事項・具体的な参照指標(本調査)

人的資本情報にはさまざまなものが存在するが、中でもステークホルダーの関心が高い情報は、どのようなものだろうか。本節では、ステークホルダーが優先的に把握したい事項や、その際に参照する具体的な指標について紹介する。

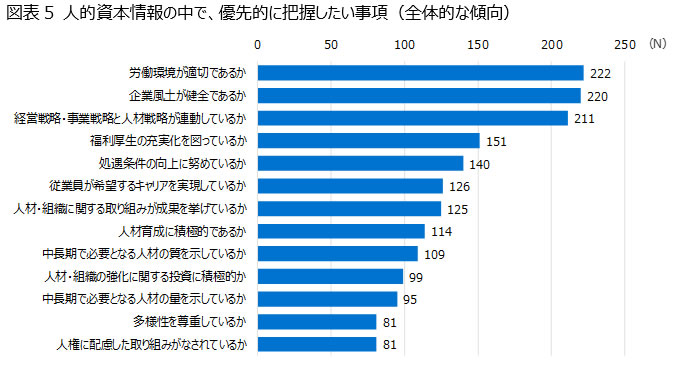

図表5のとおり、優先的に把握したい事項は「労働環境」と「企業風土」がほぼ同数で上位2つとなっており、「そもそも、人材が働く上でベースとなる環境は適切・健全か」ということが、大前提として注目されていることが分かる。これらに次いで注目度が高いのは、「経営戦略・事業戦略と人材戦略の連動性」である。この「経営戦略・事業戦略と人材戦略の連動性」についてはかねてより投資家には関心の強い事項であったところ、投資家以外のステークホルダーも同様の視点を有していると言える。(投資家の関心事項については、本稿第3回「投資家インタビュー」を参照されたい。)

ステークホルダーは、どのような指標に基づいて人的資本情報を確認しているのだろうか。人的資本情報の中で優先的に把握したい事項を把握するために、ステークホルダーが参照する指標を調査した結果が図表6である。把握したい事項と指標は1対1ではっきりと特定されているわけではなく、例えば従業員満足度は、多くの事項の参照すべき指標として第2位までにランクインしている。このことから、従業員満足度は、各社で異なる調査ツールや点数基準を用いるため単純な他社比較はしにくいものの、「開示しない=人材を重視していない」と捉えられる懸念があり、その重要性は高いといえよう。

また、優先的に把握したい事項として「労働環境」や「企業風土」があることはすでに述べたが、それらを参照する指標として、「離職状況」や「労働時間」が挙げられている。これらの指標は会社独自に定めるものではなく、その数値が他社と比較されやすいことから、情報を開示する際は、「人材採用上の競合他社と比べて劣後するものとなっていないか」を検証したうえで開示することが望ましいといえよう。

なお、「経営戦略・事業戦略と人材戦略の連動性」を把握するために参照する指標として、「社員のスキルや能力の保有状況」よりも「従業員満足度」が参照されている点は興味深い。もちろん、企業勤務者と学生では関心は異なるものの、総じてステークホルダーは、事業戦略の推進を支える人材の質や量を重視する一方で、その人材の「パフォーマンスを最大限に引き出すためには、従業員の満足度は無視できない」と考えていると解釈できる。

5.おわりに

本稿は、ステークホルダーの人的資本情報への全般的な関心を紹介した上で、「具体的にどのような人材・組織に関する事項を知りたいと考えていて、その際にどのような指標を参照しているのか」を見てきた。企業の現場では、「ステークホルダーの関心に沿って何か独自性のある事項・指標を開示しなければならないのではないか?」という悩みがよく聞かれるが、ステークホルダーは総じて「社員が安心して満足度高く働ける環境かどうか」という点に関心を寄せており、独自性のある事項・指標の開示は必ずしも求められていない。

次回の第5回では、ステークホルダーがこうした人的資本情報を取得する際に活用している媒体の傾向や、昨今注目が集まっている人的資本投資対効果などに焦点を当てる。今回とは異なる角度からステークホルダーの人的資本開示ニーズを探っていきたい。

以上

※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。

関連リンク

人的資本経営ステークホルダー調査 ―「対話」としての人的資本開示―(2024年度)

・第1回 調査の背景・概要

・第2回 人的資本の投資対効果の開示に関する実態調査

・第3回 投資家インタビュー

・第4回 人的資本情報の認知・利活用動向に関する定量調査(前半)

・第5回 人的資本情報の認知・利活用動向に関する定量調査(後半)