新型コロナの猛威が、全世界を覆っている。この状況が広範囲かつ長期戦になるにつれ、これまで経営の前提となっていた多くのものごとが変化していくことは想像に難くない。マクロ経済をはじめとした外部環境が変化することはもちろんのこと、企業の内部構造についても、大きな変容を強いられることとなりそうである。

現に、今回の危機によって、多くの企業では、これまで躊躇してきたリモートワークを急速に推進しつつある。この流れは日本のみならずグローバルで起こっている事象であり、新型コロナの猛威が終息しても変わることがないであろう。

もちろん、リモートワークは象徴的な変容の一例に過ぎない。また、リモートワークそのものは手段であり、本質的な課題は「労働スタイルのあるべき姿」である。今回の緊急対応の背景には、企業経営の本質的かつ重要な課題があぶり出されている可能性があるということを認識すべきである。

その意味から、今回、緊急対応という形で実施したものを、平時に向けて収束していく中でレビュー・検証することは、自社の本質的な経営課題を認識するという意味では、非常に意義があり、レビュー・検証を踏まえて、着実な回復・再成長を目指す施策を組み立てる必要がある。

日本総研作成

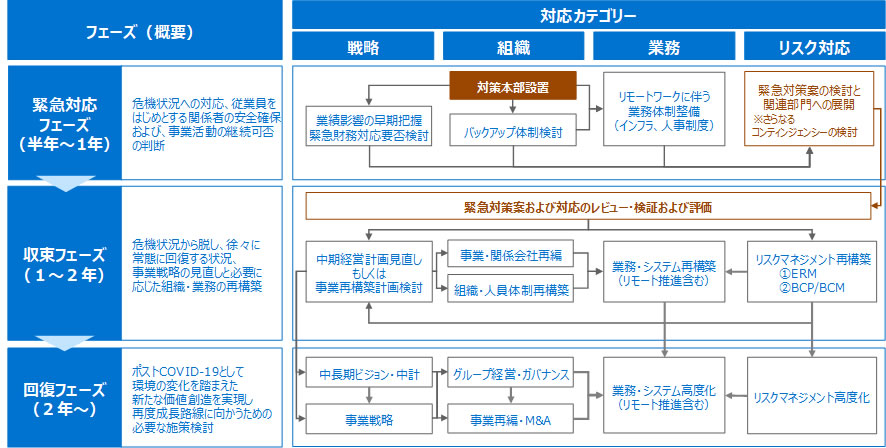

図は、現在の緊急対応から、収束、そして再成長させるまでに至る一連の取り組みについて、一般化して示すものである。取り組むべき内容と、重みづけには企業ごとの差異があるが、アフターコロナの外部環境を踏まえて、既存のビジネスモデルの見直しを行い、それに合わせた経営資源の確保と再配分が必要となる。その過程において、グループ会社も含めた既存事業の再編についての議論は欠かせないが、このアフターコロナの局面においては、特に機動的なM&Aへの対応能力が必要になると思われる。

一方で、ビジネスモデルに大幅な変化が求められる場合は、組織構造の大幅な見直しや、それに伴う人員体制の再構築のほか、業務やシステムの在り方の見直しも実施することになる。特に、前述のとおり、業務の在り方はリモートに大きく移行すると思われる。これまで緊急時のリモート対応では、業務の維持が最優先とされ、コストや効率を無視した弥縫策を選択せざるを得なかったが、収束から再成長に向けては、システムも含めた全体最適での再構築が必要になるであろう。

さらに、大きな変革を迫られるのは人事制度であろう。従来の人事制度の多くが、直接のコミュニケーションを前提としたものであったことに対して、リモートへの移行は大きなパラダイムシフトであるため、労務管理や、人事制度の再設計、さらにはメンタルケアなど、様々な観点からの総点検と再構築が必要になろう。

そして、今まで以上に重要になるのが、リスクマネジメントである。ここ四半世紀の間に、日本では大きな災害が頻発していることが広く認識されるようになり、そのたびにBCPやBCMなどを含むリスクマネジメントの強化がなされてきた。しかし、今回のコロナショックへの対応では、線形的な予測によるリスクマネジメントの限界を示すことになった。一定の予想は行っていたものの、企業はどこまで有効な対応策を講じ得たのであろうか、という問いかけも存在する。様々な形で有事と呼ばれる事象が頻繁に発生する時代において、平時と有事の境目が曖昧になりつつあるため、その点からもリスクマネジメントのあるべき姿を、改めて問う必要があると思われる。

下表は、収束から再成長に向かう際に、検討が必要と思われる事項について、整理したものである。内容が多岐にわたるため、今回は具体的な内容への言及は行わないが、今後、リサーチ・コンサルティングの現場に従事するコンサルタントが、様々な視点や切り口から、取り組み方法をご紹介する予定である。

日本総研作成

なお、企業がコロナショックの収束から、再成長に向かう際には、自社の利益や企業価値を最優先するのではなく、ステークホルダーとの協調により社会そのものの再構築にも配慮することが求められる。今後予想される、厳しい経済環境の折、存亡危機の中での企業が、ESGやSDGsを実践できるか、真の対応力が求められているといえよう。

最後にもう一点、今後の収束と再成長を見据えるにあたっての私見を述べる。従来の企業経営は、効率性を重視するスタンスのもとで、グローバル化をはじめとした規模の経済の追求、選択と集中、最適資本構成、さらには集約化による生産性の向上など、様々な施策を推進してきたことは確かである。これらの効率化推進の取り組みは否定されるべきではないが、あくまで平時が一定以上続くことを想定したものであり、今回のような有事においては、効率化された仕組みが、かえって対応力を削ぐ「諸刃の剣」であったということを痛感させられた。

平時と有事の境目が曖昧になりつつある今後の世界において企業経営の持続性を担保するために、これまでのような手法による徹底的な効率化が果たして最適解といえるのか、懐疑的になる必要があるのではないか。効率は一定程度尊重しつつも、その手段を見つめ直すとともに、逆説的ではあるが、一定の「遊び」を許容できる経営の在り方が模索されるのではないかと考える。

※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。

関連リンク