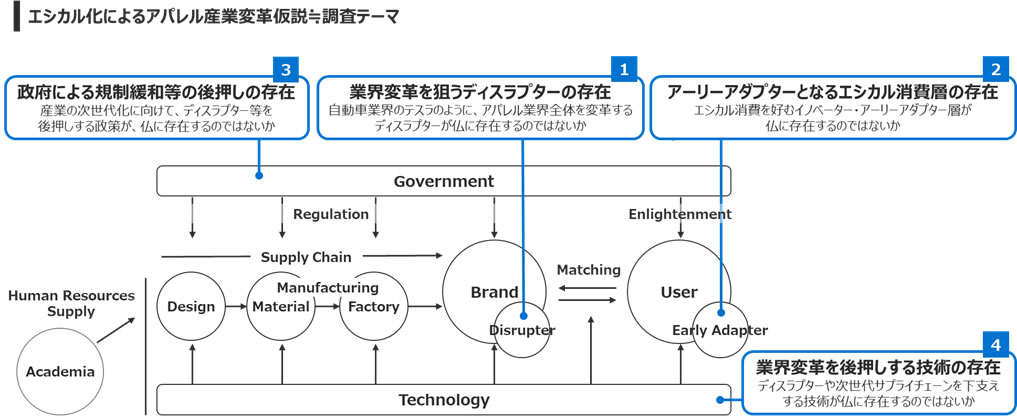

前回の設計編では、フランスのエシカル化による、4つのアパレル産業変革仮説(調査テーマ)における詳細な調査項目および仮説を解説した。本稿では、2024年12月にフランスにて現地調査を行った結果を基に仮説検証結果を解説したい。現地では、アパレル企業、行政機関、業界団体、その他有識者を含む計18の企業・団体・個人にインタビューを実施した。アパレル企業については、海洋プラスチックや廃棄漁網などの廃棄物から作られた再生ナイロンのみを使用するメンズウェアブランドやフランス国内でのバリューチェーンの完結と100%リサイクルの実現にこだわるジーンズ・シューズブランド等、サステナビリティに配慮したブランドとして有名な企業10社にインタビューを行った。その他、世界的ハイブランドのデザイナーをはじめ、日本の環境省とも言われ循環型社会への移行を推進する行政機関、パリ市をサステナブルファッションの首都にすることを目指す業界団体、世界最大級のスタートアップ・インキュベーション施設や教育機関等にインタビューを行った。

●出所:日本総研

1.業界を変革するDisrupterは存在するのか

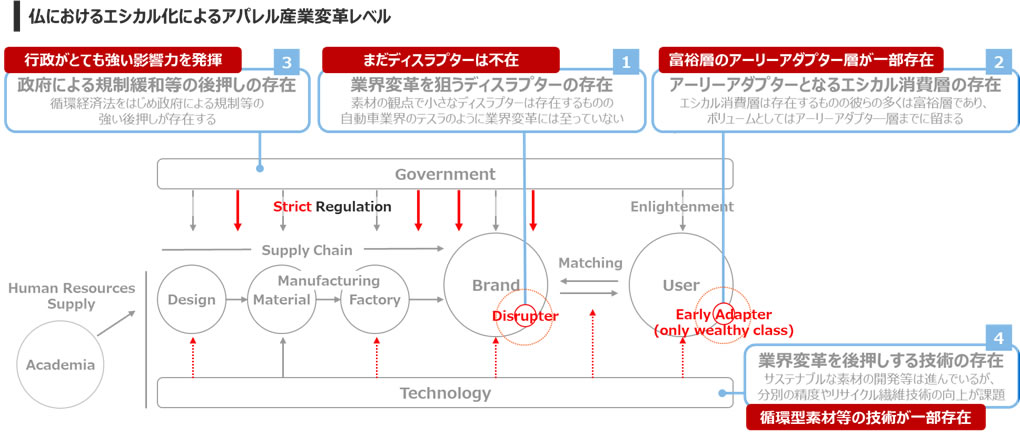

フランス・パリでのインタビュー調査の結果、アパレル業界において代表的なディスラプターは未だ存在しないものの、環境負荷の少ない循環型の素材を取り扱うようなディスラプターの卵のような存在は数社いることが分かった。

例えば、Thalie Parisは、魚の皮などを用いてアップサイクルによるラグジュアリー製品を製造販売する会社である。当社の『SUSHI COLLECTION』の中には、フランスの寿司レストランから回収されたサーモンの皮をリサイクルして作られたバックがあり、代表的なスタイルの多くはフランス国内で製造工程が完結されており、それによりカーボンフットプリントの削減に貢献している。さらに現在フランス製のバックに対してブロックチェーンによりトレーサビリティ機能の導入を進めている。

その他にも海に捨てられた漁網などの海洋プラスチックをもとに作られたメンズウェア、リネン・麻・リヨセル等の生分解可能な自然素材を使ったシャツなど、素材の観点でサステナブルなブランドが数多く存在した。ただし、アパレル業界の変革には大量生産・大量消費・大量廃棄型のビジネスモデルの脱却が必要だが、エンタプライズでビジネスモデルの変更は起こっていないと見られる。特にLVMHのようなラグジュアリーブランドは海外売上高比率が高く従来型の商品が売れるためイノベーションのジレンマにはまっていると言える。

●出所:Thalie Paris公式HP を基に日本総研抜粋

を基に日本総研抜粋

を基に日本総研抜粋

を基に日本総研抜粋2.アーリーアダプターとなるエシカル消費層は存在するか

エシカル消費層が存在するものの、ボリュームとしてはイノベーター・アーリーアダプター層までであり、アーリーマジョリティ層は存在しないことがインタビューを実施した企業・団体の全員の回答からもわかった。イノベーター・アーリーアダプター層として率先してサステナブランドを購入している人のほとんどは富裕層であり、アーリーマジョリティ層までのキャズムとしては「価格が高い」が最も多く挙げられた。その他キャズム仮説の「エシカル認知が低い」については、メディアによる情報発信によってアパレル産業の環境汚染についての理解が広がっていることやブランドによる環境汚染の情報開示が進んでいることなどから改善されてきているという。

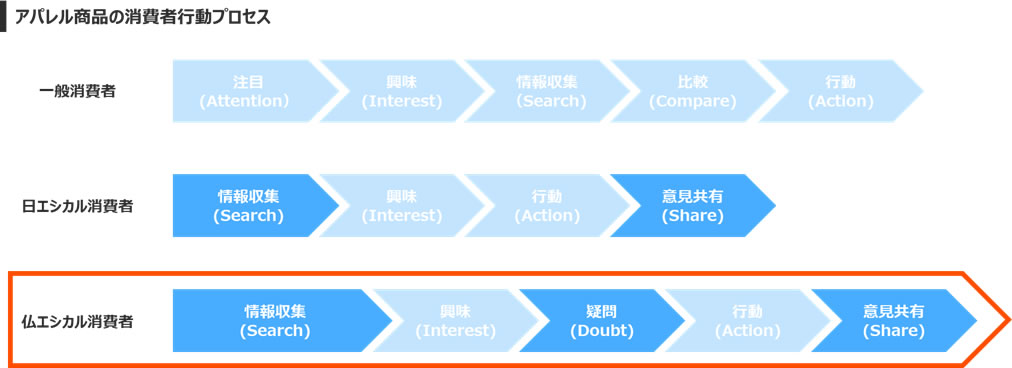

また、エシカル消費者の行動プロセスは一般のものと異なり、さらにその消費行動は国ごとにも異なることがわかった。具体的には、一般の消費者が注目(Attention)→興味(Interest)→情報収集(Search)→比較(Compare)→行動(Action)といったプロセスをとるのに対して、日本のエシカル消費者は情報収集(Search)→興味(Interest)→行動(Action)→意見共有(Share)となる。日本のエシカル消費者の特徴としては、①サステナブルな商品・ブランドを能動的に探索するため最初に情報収集を行う、②より高価かつ長く着られるものを選ぶため関与度がより高くなり情報収集に重きが置かれる、③社会全体にエシカル消費を広めたいという想いから意見共有をすることがわかった。一方、フランスのエシカル消費者は日本のそれと比べた時に、より情報収集に時間をかけ、また中間に疑問(Doubt)のプロセスが入るということがアパレル企業へのインタビューを通じてわかったが、その理由としては、サステナビリティに関する社会の先進性からサステナビリティに関する誇大広告をする企業がいることやそれに対する消費者の感度が高まっていることなどが考えられる。

●出所:日本総研

3. 政府による規制緩和等の後押しが存在するか

政府による後押しについては、「取り組みは充実している」が大方の見方であった。二酸化炭素排出量の可視化に関する企業への支援など足りない点を指摘する声も一部では上がったが、現在ADEME(フランス語:Agence de la transition écologique/環境・エネルギー管理庁)を中心に企業への環境負荷計算ツールの提供などに向けて準備が進んでいる。その他2023年1月から施行された循環経済法により製品の品質と環境特性に関する情報開示が義務付けられ、消費者がよりサステナブルな製品を選ぶために、ブランドは①リサイクル素材の使用率、②トレーサビリティ、③プラスチックのマイクロファイバーの含有を開示することになっている。

また、消費者のリサイクル行動を推進するために、2023年8月からフランスで販売されるすべての衣類、靴、家庭用リネンにゴミ分別マーク「トリマン」を表示することも義務付けられた。さらに2024年に可決されたファストファッション規制法案には、環境負荷に応じた罰金の導入やファストファッションの広告の禁止などが盛り込まれており、これが施行されると大量生産・大量消費・大量廃棄型のビジネスモデルの脱却に大きな影響を与えるとみられる。このようにフランスではすでに多くの産業政策が施されており、その他必要な政策についても大方整理・計画化がされている状態である。

●出所:筆者撮影

4. 業界変革を後押しする技術は存在するのか

技術の進展については、再生可能な素材の開発や綿やリネンをはじめとした資源の生産方法の改善など、持続可能な素材に関する技術が必要となるが、これら技術の開発は進んでおり業界変革のネックとはなっていないというのが今回のインタビューに応じた企業や団体の多勢の見解であった。一方、アパレル業界の変革には大量生産・大量消費・大量廃棄型ビジネスモデルの脱却が不可欠だが、ビジネスモデルの変革につながるような目立った技術は見当たらなかった。また、循環型ファッションの実現のためにリサイクルやアップサイクルの促進が期待されるが、分別の精度やリサイクル繊維技術の向上が課題となっているようだ。

本稿では、フランスにおけるエシカル化によるアパレル産業変革仮説の4つの調査テーマにおける詳細な調査項目に基づきフランスでの検証結果を解説した。これまで述べた内容を基にフランスのアパレル業界におけるエシカル消費行動の発展モデルをまとめると、フランスでは行政の積極的な取り組みにより、サステナビリティに対する消費者の意識が高まり、企業の環境負荷低減に関する取り組みも進んでいる。しかし、価格がネックとなりエシカル消費層がメインストリームに及んでおらず、また業界に大量生産・大量消費・大量廃棄型ビジネスモデルからの脱却を余儀なくさせるようなディスラプターは存在しない。ただし、今後ファストファッション規制法案が施行されれば、市場に出回る商品が変わるためエシカル消費が普及する可能性がある。次回最終稿の示唆編|「仮説検証結果に基づく、日本におけるエシカル消費マーケティングへの示唆」では、本調査結果に基づき日本のアパレル産業への示唆を導出したい。

●出所:日本総研

以上

※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。