筆者は、脱炭素に係る生活者の行動変容を促す活動を進める中で、企業が商品パッケージに表示するエコラベル(※1)に大いに関心を寄せるようになった。スーパーマーケットやドラッグストア、ホームセンターの売場に行けば、陳列された商品に片っ端から手を伸ばし(※2)、どんなラベルが表示されているかを観察するのが半ば習慣となっている。少し趣の異なるレアなラベルを見つけるために、拘りの品や輸入品を扱う店にも行く。ホテルのアメニティや惣菜店のカトラリー、レジ袋(※3)にもラベルは表示されているので、それらを巡回して確認する必要もある。エコラベル収集マニアの日常生活は意外と忙しい。

私たちグリーン・マーケティング・ラボ

は、小学校での出前学習や店舗でのワークショップを開き、実際の商品やお店を使ったエコラベル探しを体験する機会を提供している。エコラベル収集マニアを養成することが主目的ではなく、あくまでエコラベル探しを通じて商品の環境価値に触れて・学んで、環境配慮行動に取り組む契機とすることが狙いである。この体験の参加者にエコラベルについて感想を聞くと、子どもや大人を問わず次のような声をよく聴く。

は、小学校での出前学習や店舗でのワークショップを開き、実際の商品やお店を使ったエコラベル探しを体験する機会を提供している。エコラベル収集マニアを養成することが主目的ではなく、あくまでエコラベル探しを通じて商品の環境価値に触れて・学んで、環境配慮行動に取り組む契機とすることが狙いである。この体験の参加者にエコラベルについて感想を聞くと、子どもや大人を問わず次のような声をよく聴く。・底面や裏面など目立たない場所にラベルを表示するのはどうして?

・エコラベルが付いているなんて全く知らなかった!ちゃんと知らせてくれればいいのに!

・(商品に表示されたラベルを指して)これはエコラベルですか?どういう意味ですか?

・このラベルに記載されている数字はどういう意味ですか?大きいほど良いのですか?

・このラベル・企業は色んな商品についているのに、こっちのラベル・企業はほとんど表示されていないのはなぜ?

前回の寄稿(※4)にて、生活者の行動を変容するには「認知」「共感」「理解」「納得」「行動」のステップを意識し、「カタチ」「カンシン」「カンタン」「カシカ」「カチ」の要素を踏まえたコミュニケーションが重要だ、と紹介した。エコラベル探し体験の参加者が口にした感想を、このコミュニケーションの要素の観点で捉えると、次のように解釈できる。

- ・カタチ

- そもそも露出が少なく知られていない、パッケージのスペース都合でエコラベルの優先順位は低い、他に伝えたいことがたくさんあるので底面・裏面に書かざるを得ず、結果目立たない

- ・カンシン

- (ベルマークなどのように)エコラベルに関心をもたせる工夫は存在しない、エコラベルを表示してオシマイになってしまっている、別にそうしたいわけではないが手が回っていない

- ・カンタン

- 図柄での表現に工夫を施すがユーザーには内容が伝わっていない、何のマークかなと興味を持たせたことは成功だが、その先の内容理解まで至らしめるには障壁が高い

- ・カシカ

- 数字にするとインパクトはあるが、数字を見つけると比較し始めてしまう、数字の多寡を競うのは本望ではないが、数字は独り歩きして勝手に比較し始める

- ・カチ

- 他社と比較して自社の表現を意識してもらえて大成功

2025年2月に環境省は「カーボンフットプリント表示ガイド」

を公表した。「実務の現実性と表示の妥当性のバランスを取ったCFP表示や背景情報の提供を推進し、企業の取組促進と消費者の行動変容につなげること」が目的ということで、表示のイメージやNG例などをまとめている。上述のコミュニケーションの要素に沿って言えば、「納得|カシカ」のプロセスに力点が置かれた内容で、昨今界隈を賑わしているグリーンウォッシュ問題に腐心する企業にとっては有用な指針となっている。

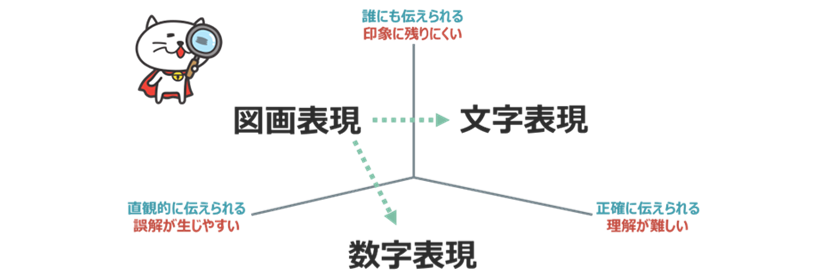

を公表した。「実務の現実性と表示の妥当性のバランスを取ったCFP表示や背景情報の提供を推進し、企業の取組促進と消費者の行動変容につなげること」が目的ということで、表示のイメージやNG例などをまとめている。上述のコミュニケーションの要素に沿って言えば、「納得|カシカ」のプロセスに力点が置かれた内容で、昨今界隈を賑わしているグリーンウォッシュ問題に腐心する企業にとっては有用な指針となっている。環境配慮の取り組み表示に対する企業の取り組みのトレンドにも、こうした時勢がよく表れている。エコラベル集めをしていると、ここ1年程の間に「文字」や「数字」によって直接的に表現する例が急に増えた(※5)。「再生プラスチックを使った容器」や「CO2排出量を〇%削減」というような文言がパッケージに記されたり、場合によっては図画表現と組み合わせたエコラベルとして記されたりするのが、その代表例である。

出所:日本総研作成

企業は、「製品の環境配慮」に対する興味関心が低いユーザーが太宗を占める現状を踏まえ、環境配慮に関する詳細を伝えることは望まず、ECOやGREENを模した独自ロゴを用いて多くのユーザーに直観的に伝えることを優先させてきた。これに対して、グリーンウォッシュに対する懸念が高まる中、たとえ難しくて伝わりにくくなろうとも、正確に・詳細に・誤解されないことを優先する方針に舵を切りつつあるように思える。

ところが、「伝わりやすさ」と「誤解回避」を両立できる完璧な表現(しかも商品パッケージという限られたスペースにおいて)は極めて難しく、図画・文字・数字を組み合わせて「いい塩梅」を見つけるほかない。今後、「店頭や使用時に商品パッケージを見たユーザーに何を伝えたいのか」を明確にすることを通じて、各社各様の表現に収斂していくことになるだろう。

それと同時に、製品パッケージだけで表現し伝えることは難しいという「当たり前の結論」も同時に注目されるようになるに違いない。自社Webサイトへの誘導はもちろんのこと、店頭やECサイトでの説明も不可欠で、要するにサプライチェーン全体で環境価値訴求を分担する体制の必要性が認識されることとなる。加えて、エコラベルに関する生活者のリテラシーの底上げ(教育啓発)へのニーズもより強まることだろう。

エコラベル収集マニアとしては、新しいエコラベルが生み出されることは大歓迎だ。日々の買い物でのエコラベルとの出会いを通じて、環境配慮活動に取り込む企業の想いを拾い上げるようにしたい。そんな生活者が一人でも増えたらいいな。大げさかもしれないが、そんなことを思いながら明日もエコラベルを集めたい。

(※1) 商品やサービスがどのように環境負荷低減に資するかを教えてくれるマークや目じるし=環境ラベル等のこと。本稿ではより広義に捉えて、第三者期間が認定するもの、企業が独自に基準を設定して表現するもの、カーボンフットプリント(CFP)や環境性を数字や文字で表現するもの、などを含めて「エコラベル」と称する

(※2) 観察後に棚にきれいに並べ直すことは言うまでもなく、単なる冷やかしではなく実際に購入もしており、迷惑な客にならないよう注意していることを申し添える

(※3) カトラリーやレジ袋をもらわないようにしているが、たまに忘れた時には「調査」だと言い聞かせて心傷めず堂々ともらうようにしている

(※4) 「環境価値を生活者に伝えることの難しさ ~カーボンフットプリント(CFP)の催事の体験から~」 2024年10月24日、日本総研オピニオン

(※5) あくまでエコラベル収集マニアの筆者による肌感覚である

本コラムは「創発 Mail Magazine」で配信したものです。メルマガの登録はこちらから 創発 Mail Magazine

※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。