筆者は、脱炭素に係る生活者の行動変容を促す活動を進める中で、ショッピングモールやスーパーマーケット、ドラッグストアの売場や催事の場で、生活者とお話することが多い。つい先日も、とあるショッピングモールの環境をテーマにした催事に、関係する企業の方々と一緒にカーボンフットプリント(CFP)やエコラベルを啓発するブースを出展した。多くの来場者の方とお話をしたが、予想通り、CFPやエコラベルを知る人はかなり少なかった(※1)(だからこそ、啓発活動をしているのだが)。

私たちグリーン・マーケティング・ラボ

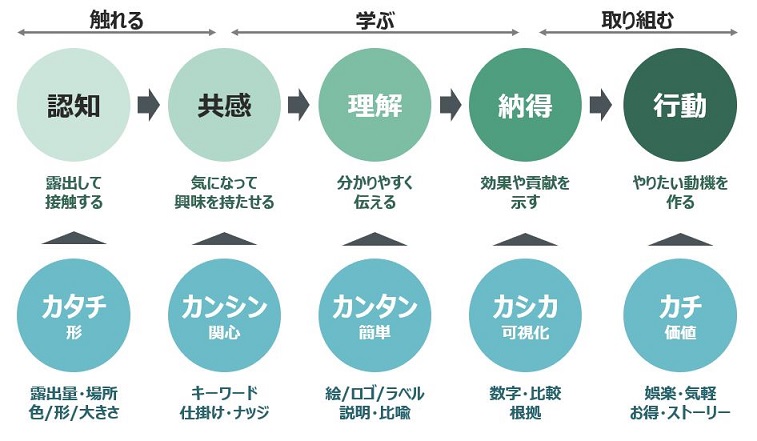

は、生活者の行動を変容するステップとして、「触れる」「学ぶ」「取り組む」の3段階を意識して活動している。3段階は更に「認知」「共感」「理解」「納得」「行動」に細分化し、それぞれに即したコミュニケーションとして「カタチ」「カンシン」「カンタン」「カシカ」「カチ」のキーワードを具体化すべき要素として考えるようにしている。今回のブース出展でもこれらを踏まえた施策を展開した。

は、生活者の行動を変容するステップとして、「触れる」「学ぶ」「取り組む」の3段階を意識して活動している。3段階は更に「認知」「共感」「理解」「納得」「行動」に細分化し、それぞれに即したコミュニケーションとして「カタチ」「カンシン」「カンタン」「カシカ」「カチ」のキーワードを具体化すべき要素として考えるようにしている。今回のブース出展でもこれらを踏まえた施策を展開した。・人通りの多い場所で目立つブースとすることで「カタチ」を表現

・着ぐるみによる声がけや協賛企業の商品のお土産を用意して「カンシン」を表現

・文字を極力減らした制作物、クイズによる解説、見せ方を工夫した制作物(※2)で「カンタン」を表現

*なお、今回はブース出展による啓発の活動のため、「納得」や「行動」に至らしめる施策までは内包できていない。

(出所)日本総研

生活者のCFPやエコラベルに対する認識レベルを、①知らない(見たこともない/見たことはある)→②知っている(意味や内容を理解している)→③行動する(それを見て買い物の参考にする/それがある商品を買う)、の3段階に分類すると、今回のブースに来場する生活者のほとんどが、当初①の状態であった。今回の啓発活動では一人5~10分くらいの接触時間を経て、約半日で400人くらいの生活者に接触し、事後アンケートによればその全員が②の「知っている」の状態に至らしめることができたようだ。正直に言って、相応の手間と時間(とお金)がかかっており、効率は良くない。

また、本当の意味で行動変容できたと言える③の状態まで促すには、さらに骨が折れる。「認知している人の1/3が理解し、理解している人の1/3が行動に移す(と答えるだけで本当に行動に移すとは限らない)」という経験則 に従えば、今回のブース出展による啓発活動で行動変容の入り口まで促せたのは多くて100名くらいと言える。行動変容の分野で補助金やポイント付与などの「特効薬」が重宝されるのも頷ける結果である。

ただ、経済的インセンティブによる行動変容は、残念ながら持続的とは言えない(立ち上げ効果は高いが、インセンティブの原資問題に行きつく)。行動変容に「特効薬」はなく、地道な活動を愚直に取り組むほかないということだ。行動変容を実現させたいと考える関係主体が協力して、それぞれが向き合う目の前の生活者の意識や行動を少しずつ変えていき、それを関係者が絶やすことなくバトンタッチしていくことが必要だろう。1つの主体では手間と時間とお金が有限だが、それを束にして持ち寄ることが肝要だ。

自治体の啓発活動、学校などでの消費者教育、企業による広告宣伝・販促活動など様々な場面で皆が協力し、誰かのどこかの取り組みで意識を高めた生活者が、それをすぐ身近な場所で日常的に実践できる場を用意することで、脱炭素に資する賢い買い物行動の定着化を図る。

理想論かもしれないが、そうでもしないと脱炭素の行動変容を促せそうにない。週末のショッピングモールで400名の生活者と向き合った後、程よい疲れと共に、そんなことを考えた。

(※1) 「15年くらい前にCFPが話題になったね」という声も聴かれたが、その方は恐らく筆者と同じように「界隈」で仕事をしているヒトだろう。

(※2) 「施した工夫」については、またの機会に別稿で紹介する。

※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。