はじめに

石破茂総理が提唱する地方創生2.0では、地方におけるしごとづくりが重視されており、それを実現するためには、各地域が自ら“成長戦略”を描き、実行できる意志を持った「個」の存在が重要だと「地方創生2.0に対する提言~地域経済再興論」で述べた。それでは、地方における「個」の中心として、欠かすことができない中心的な存在は何か。筆者の考えとしては、その地域で実際に経済活動を行っている中小企業と考える。

石破総理が2025年1月24日に行った施政方針演説においても、地方創生2.0、「令和の日本列島改造」の具体化が演説の最初に語られ、「日本全国に約9,000社存在する中堅企業や成長志向の中小企業は、地方経済を支える存在」(※1) と述べている。

本稿では先のオピニオンを背景とした上で、大都市圏(東京、大阪、愛知)に64%が集中している中堅企業を除き、地方の経済を実質的に支えている中小企業に焦点を当て、自社にとどまることなく、地域全体の成長戦略を描ける力を持った中小企業をいかに増やすことができるか、その解決策も含めて検討していきたい。

地方の中小企業の現状

まず、日本における中小企業は、中小企業基本法によって定められており、以下のように定義されている。

図1:中小企業基本法上の中小企業の定義(※2)

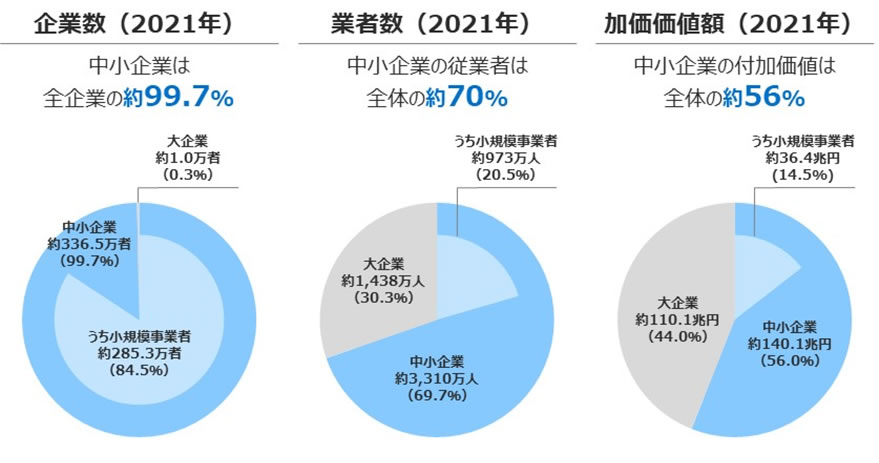

その上で、「2024年版中小企業白書」によると、国内の中小企業数は全企業の99.7%を占め、従業員数は全体の約70%、付加価値額は全体の約56%に相当し、国内の企業において大きな位置を占めていると言えよう。

図2:中小企業の全企業に対する割合(※2)

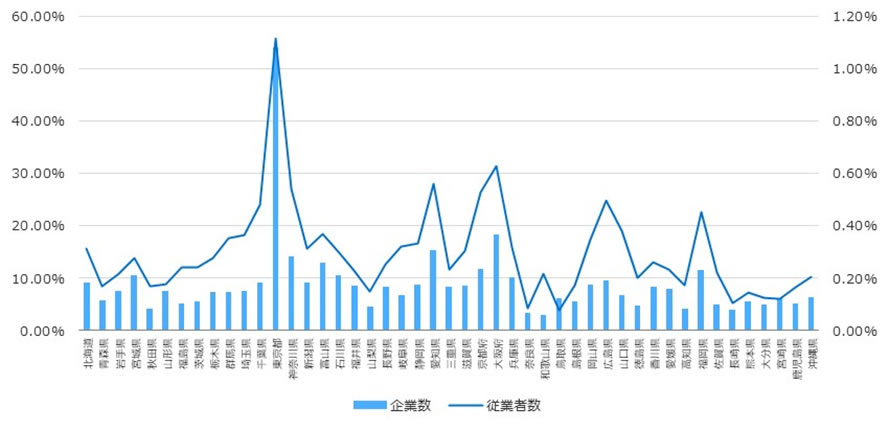

上記のグラフのローデータを基にして、都道府県別に大企業の割合を整理すると、以下の図になる。このグラフを見ると、東京を中心とした関東地方、大阪、京都、兵庫がある京阪神地方、愛知県を中心とした中部地方では大企業の数、従業員の数がともに多く、それらに続いて、札仙広福(札幌市、仙台市、広島市、福岡市)と呼ばれる日本の地方中枢都市がある地域において、その割合が高くなっていることが見てとれる。このことから、地方になればなるほど企業数、従業員数ともに大企業の割合が少なくなるということが言えよう。

図3:都道府県別大企業数・従業員数割合

日本の中小企業政策の歴史(※3)

このように、地方での存在が重要な中小企業ではあるが、これまで政府はさまざまな支援政策を打ち出してきた。以下に戦後の主な中小企業政策を整理する。

第一段階 中小企業基本法の制定(1963年)

1963年に制定された中小企業基本法は、中小企業と大企業との間の生産性・賃金などに存在する「諸格差の是正」の解消を図ることを政策理念としており、「生産性の向上」と「取引条件の向上」を、諸格差を是正するための具体的な目標としていた。

第二段階 中小企業基本法の抜本的改正(1999年)

1999年12月に公布された改正中小企業基本法では、中小企業を「多様な事業の分野において特色ある事業活動を行い、多様な就業の機会を提供し、個人がその能力を発揮しつつ事業を行う機会を提供することにより我が国経済の基盤を形成するもの」と位置付けられた。

第三段階 認定経営革新等支援機関制度の創設(2012年)

経営支援の担い手の多様化・活性化のため、中小企業者の新たなニーズに対応し、高度かつ専門的な経営支援を行う金融機関や各種士業を取り込むため、2012年に「認定経営革新等支援機関制度」が創設され、2020年2月末時点で35,264機関が認定されている。

第四段階 小規模企業振興基本法の制定とよろず支援拠点の創設(2014年)

2014年6月に「小規模企業振興基本法」および「小規模事業者支援法」の一部を改正する法律」が成立し、商工会・商工会議所が、中小企業に対して経営状況の分析や市場調査、販路開拓といった経営支援実施することになった。

また、さまざまな支援機関が存在することで、中小企業者などからは、どこに相談すべきか分からないという声が増えたことで、経営課題にワンストップで対応する相談窓口「よろず支援拠点」が2014年に各都道府県に設置された。

第五段階 産業競争力強化法の一部改正(2024年)

2017年には、地方の中小企業のうち地域経済を牽引する「地域未来牽引企業」制度が開始され、2024年には従業員2000人以下で、中小企業には当たらない会社などを「中堅企業者」と新たに定義し、特に賃金水準が高く国内投資に積極的な中堅企業者を「特定中堅企業者」と定義し、主務大臣が認定した場合、各種の支援が受けられるようになった。また、2025年には、売上高100億円という高い目標を目指し、それに向けて挑戦を行う企業・経営者を応援するプロジェクトの第一弾として、「100億宣言」を新たに開始した。

上述した政策の変遷を見ると、中小企業は「守る存在」から「国の成長を担う存在」へとその役目が変わり、政策の方向性も中小企業をいかに成長させるかという点に主軸が置かれるようになったことがまずは見て取れる。その後、2010年代前半からは、金融機関、商工会、商工会議所といった団体が中小企業支援を行うようになり、その支援範囲も随時拡大してきた。また、支援機関が増えたことで相談窓口が分散されたことに対応するために、よろず支援拠点というワンストップ窓口が設けられ、中小企業の定義を細分化することで、きめ細やかな支援が可能な体制が構築されていくなど、中小企業の成長を促す環境は、一連の中小企業政策によって年々整備されてきている。

有識者へのインタビュー

前章において、これまでの中小企業施策の変遷を整理してきたが、実際の支援現場はどのようになっているのか、経済産業省 地域経済牽引事業で委員を務める片桐豪志氏、中小企業庁 イノベーション・プロデューサー(以下IP)事業でIPを務める増山達也氏に地方の中小企業支援の実情について、それぞれインタビューを実施した。

地域経済牽引事業委員 片桐豪志氏へのインタビュー

~地方における中小企業の重要性と課題について~

地方において中小企業は、雇用やまちづくりなどにも大きな影響力を持っています。

しかし、これから大幅な人口減少が見込まれる地方において、中小企業の全てが地方の衰退への準備ができているかは難しい問題と言わざるを得ません。

日本の中小企業はほとんどがこれから縮小する国内市場を対象としており、海外進出するか、新規事業開発を成功させるかなど、自社を変革していかなければ生き残れない世界になっていきます。しかも、この変化は静かに進行するため、気づいてから対応するのでは間に合わず、先を見据えて今から着実に試行錯誤を進めていくべきと考えます。

~地域未来牽引企業をはじめとした地域の雄の現状について~

地域未来牽引企業をはじめとして、地域にはさまざまな有望企業があり、私自身もそうした企業から相談を多く受けています。しかし、その実態としては、「盛り上がっているビジネスにいかに乗るか」「いかにコスト削減をするか」がほとんどを占めており、「独自のイノベーションで世界に打って出る」というタイプの取り組みはごく一部に限られています。目の前の、盛り上がる市場を取りに行くのはビジネスとして仕方のない面ではありますが、いずれそれらの市場は縮小していきます。競争力のある技術や実績がある中小企業は、新しいビジネスの構築に積極的にチャレンジすることが重要だと思います。

中小企業庁イノベーション・プロデューサー増山達也氏へのインタビュー

~現在の地方における中小企業支援の課題は何か~

現場でよく見かける事例として、産業支援機関の連携不足が挙げられます。

地域には多くの産業支援機関が存在し、それぞれの機関はそれぞれの役割を果たしていますが、できれば「相談した担当者が最後まで一緒に伴走して欲しい」と考える企業が地方では多く見受けられます。

~課題の解決にはどのようなポイントがあるか~

以下に、課題解決のポイントについてコメントしたいと思います。

① 民間主導であること

個社の課題に真摯に答え、伴走するのは、公平性が求められる公的支援機関では難しい面があると感じています。推進は民が行い、官はお墨付きを与える役割にすみ分けた方が、うまく回っていくというのが実態だと感じています。

② インパクト評価と成果報酬型の導入

民間が主導と言っても、当然成果に差が出ます。そのため事業について第三者によるインパクト評価を導入し、その成果によって報酬を決める仕組みは必要です。やってもやらなくても報酬は一緒では、本当の意味での成果まで結びつかないケースが多くなります。

③ 支援事業の選別

支援する事業についても一定の線引きが必要です。例えば、支援をしても事業の存続が厳しいケース、投資をしてもリターンがうまく得られないケース、新規事業を推進しても社会的インパクトが見込めないケースなどは、支援の優先順位を下げることも必要です。

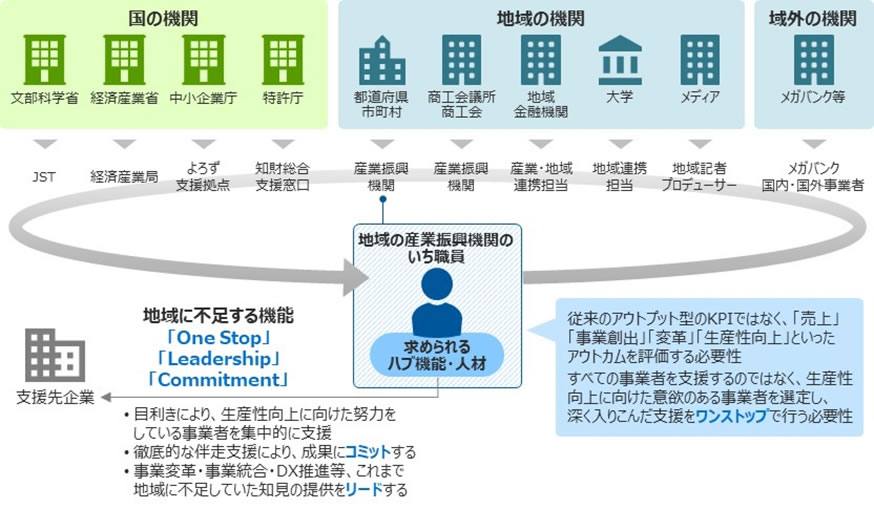

図4:地域における産業支援のイメージ

インタビューからの示唆

片桐氏のコメントで重要なのは、これから急激な人口減少、市場縮小に直面する地方の中小企業は、これまでの事業を継続させるだけにとどまらず、新しいビジネスの構築に積極的にチャレンジすることが必要という点である。昨今、地方においては、半導体や洋上風力など大規模な設備投資が行われているが、地方の中小企業がその恩恵を受けていない、または一時的にしか需要が発生しない懸念が伝えられている。このように外部環境によって生まれた需要だけに依存するのではなく、自分たちで新規ビジネスを創出し、新たな需要を生み出していくのが、今後、地方の中小企業には求められることと考える。

また、増山氏のコメントにある支援機関の連携不足は、中小企業白書においても以下のように指摘されており、政府としてもその重要性を認識している。

事業者から寄せられる相談内容が多様化する中、支援機関が単独で対応できる経営課題にはばらつきがある。さらに、相談員の支援能力を向上させるための時間を十分に確保できていない支援機関も存在しており、支援機関が単独で支援を行うことが難しい可能性がある。そのため、今後も支援体制を強化していく上では、支援機関同士が連携していくことも重要になると考えられる(※4)

よろず支援拠点が設置され、相談窓口は統合されたが、支援機関同士の連携には今なお課題があると言えよう。この点に関しては、支援機関同士の連携を強化するやり方もあるが、増山氏が提案されたように、相談を受けた支援家が、それぞれの支援機関の用意する支援メニューを活用しながら、個社の伴走支援をするやり方も考えられる。

中小企業支援における「成果報酬制度」導入の可能性

増山氏が、前章で述べた現在の中小企業支援における課題解決のポイントである、①民間主導、②インパクト評価と成果報酬型の導入、③支援事業の選別を支援政策に取り込むためには、昨今公共サービス分野で導入拡大が目指されている成果連動型民間委託契約方式(Pay For Success、以下PFS)が一部参考になると考える。PFSは、2021年には、前橋市にて、PFSによるエリア価値の向上に寄与する事業について、まちづくり分野では全国初となるソーシャル・インパクト・ボンド方式のスキームが構築される(※5)など、まちづくりにおけるファイナンス課題を解決する新たな手法として注目されている。

PFSは社会課題の解決に対応した成果指標を設定し、成果指標値の達成状況に連動して委託費等を支払うことにより、より高い成果の創出に向けたインセンティブを民間事業者に強く働かせることが可能となる手法である(※6)。PFSを導入することで、民間の創意工夫を最大限引き出すことにより、従来型委託方式に比べて、行政課題が効果的に解決され、国民の満足度の向上が図れるほか、成果に応じた支払いを行うため、ワイズスペンディング(=賢い支出)を実践する上でも有用な手法であると言われている。

現在、PFS事業の実施件数は、令和5年度末時点で273件であり(国が実施する事案を含む。)事業分野については、重点3分野である、医療・健康分野で97件、介護分野で112件、再犯防止分野で5件あり、その他の分野では、まちづくり分野で18件、就労支援分野で10件であった(※7)。現時点では、中小企業支援にPFSのスキームを活用しようという動向は、西条市など一部で事例はあるものの活発ではないのが実情である。

例えば、PFSは、現在の施策を行うことによって、将来これだけの便益を生み出すことができる、その便益を考慮して先に投資するという考え方である。例えば、糖尿病予防の分野では、重症化すると個人も行政も莫大な透析治療費を負担することになるため、重症化する前に対策を講じる必要がある。現時点において何もしなければ、将来大きな医療費がかかってしまうが、対策を講じる(=重症化させない)ことで、将来削減が期待される社会コストを原資にして、(それが期待できる対策に)先に投資をする、という考え方である。

この構造を中小企業支援に当てはめた場合、市場の動向によって、経営状況が大きく変わる中小企業支援は、将来どれだけの便益を生み出すことができるかを事前に予測するのが難しく、また、将来の便益(廃業率の低減、域内生産額の向上、新たな雇用の創出など)が何かを明確に設定するのも難しい。このため、将来の便益を考慮して先に投資するというPFSのスキームが使いにくく、便益と投資の因果関係が明確でないと、PFSで先行的に投資する原資を算出するのが難しい状況である。

従って、将来の課題解決貢献に主眼が置かれたPFSをそのままに導入するのは、中小企業支援にとってはハードルが高いものと考えられる。そこで、まずは、よろず支援拠点などの公的資金が利用された中小企業支援施策にコミットしている官民の支援家が、中小企業の売上や利益の向上、特に新規事業の創出を行った場合、その成果に連動して報酬を受けるといったシンプルなインセンティブ制度の導入から始めてみてはどうか。

この制度を導入することによって、支援家は数値で明確に示される成果を出すために、中小企業支援に全力を尽くすが、中小企業としても、それらの支援に対して、真剣に向き合い、自社の課題解決、新たな挑戦に取り組まないと、成果が報酬に直結する支援家に選別をされ、結果、有効な支援が受けられなくなるといったように、支援家と中小企業の間に緊張関係が生まれ、双方が本気になって経営改善に取り組むことになるのではないか。このようなKPIによって管理する公共政策は、EBPMの観点からもこれからの行政マネジメント上、重要になってくる。

また、前回のオピニオンでは、今後の地方創生2.0にとって、今後、最も重要な論点となってくるのは各地域が自ら“成長戦略”を描き、実行していけるかにあると述べたが、それらを実現するためには、ヒト(実行者)、カネ(活動費)といった、リソースが必要になってくる。筆者としては、このリソースを中小企業支援の結果として、その地域の中小企業が得た利益の一部から拠出するスキームはできないだろうかと考えている。公的資金に支えられた支援家によって利益を出すことができた中小企業が、その利益を自社のみで抱えることなく、公的な活動に一部拠出することで、その地域の発展に貢献するとともに、主体的に地域の発展に資する活動にコミットしていくことにつながっていくのではないかと考える。

このスキームを実際に導入するにあたって重要なことは、中小企業が利益を拠出するインセンティブ設計が考えられるが、自社がその地域の発展に関わることによって、結果的には、その地域に立地する自社の発展にもつながることを理解してもらう必要がある。

さいごに

今回の石破総理の施政方針演説において、筆者が最も興味を持ったのは、「令和の日本列島改造」の以下の5本柱のうち、第3の柱である「地方イノベーション創生構想」である。

【「令和の日本列島改造」の5本柱】

第1の柱:若者や女性にも選ばれる地方

第2の柱:産官学の地方移転と創生

第3の柱:地方イノベーション創生構想

第4の柱:新時代のインフラ整備

第5の柱:広域リージョン連携

石破総理の演説の中で、第3の柱は以下のように語られており、2014年に初代の担当大臣として推進してきた地方創生政策1.0に対する反省と、これまでとは違う、新たな地方創生=地方創生2.0への考えが見てとれる。

「地方創生1.0では、優良事例が点の取り組みで終わり、相互に作用し合い面的な広がりにつながる化学変化が起きませんでした。その反省を踏まえ、地方における新結合を通じた新たな産業分野の創造やイノベーションの開花を目指します。」

新たな産業分野の創造やイノベーションを生み出すための「地方における新結合」、その主役は、実際にプレイヤーとして産業やイノベーションを生み出していく地方の中小企業になるであろう。地域全体の成長戦略を描ける力を持った中小企業をいかに増やし、地域の発展という共通の目的にコミットさせることができるか、一中小企業といった点が他のプレイヤーと新結合することで面へと広がっていくことができるかが、地方創生2.0の成功の大きな鍵になるであろう。

(※1) 第217回国会における石破内閣総理大臣施政方針演説

(※2) 中小企業庁「2024年版 中小企業白書」

(※3) 中小企業庁:2020年版「小規模企業白書」 第3部第1章第1節 中小企業基本法の変遷

(※4) 中小企業庁:2024年版「中小企業白書」 第2節 支援体制の強化に向けた取組

(※5) 全国初! ソーシャル・インパクト・ ボンド方式をまちづくり分野で実現

(※6) 成果連動型民間委託契約方式(PFS:Pay For Success)ポータルサイト - 内閣府

(※7) 内閣府「国内におけるPFS取組状況」

以上

※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。