本シリーズでは、日本総研が開発した学童期の子ども向けのカリキュラム「子ども社会体験科 しくみ~な®(以降、しくみ~な)」の2024年度の実証の様子を紹介し、課題や今後の展望を記すものである。第一回となる今回は、しくみ~な および2024年度実証の概要と、しくみ~なのプロセスの前半である「学校内授業」について紹介する。

(1)子ども社会体験科 しくみ~な®の概要

子ども社会体験科 しくみ~な®は、VUCA時代に自分と社会の幸せを両立し、しなやかに生きるための資質・能力である“アントレプレナーシップ”を学童期に身につけることを目標とした教育カリキュラムである。以前紹介したフィンランドの教育カリキュラム”Yrityskylä”(※1)に着想を得て、株式会社日本総合研究所が2023年から独自に開発を始め、2024年度から公立の小中学校での実証を開始している。

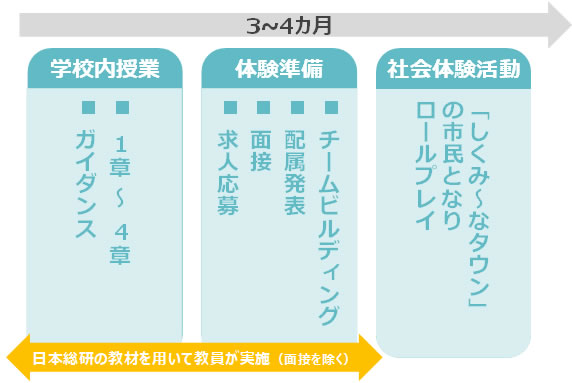

しくみ~なのカリキュラムは、公立の小学校5~6年生を主な対象としており、課外活動ではなく、総合的な学習の時間を使って、3~4カ月をかけて社会・経済・仕事のしくみを学ぶ学習パッケージである。カリキュラムは「学校内授業」、「体験準備」、「社会体験活動」の3つの要素から構成されている。「学校内授業」と「体験準備」では、日本総研から提供される教材を使い、学校の先生が中心となって進める。「社会体験活動」では、一人ひとりが仮想の町「しくみ~なタウン」の市民となり、異なる役割を担い、ロールプレイを行いながら学ぶ。

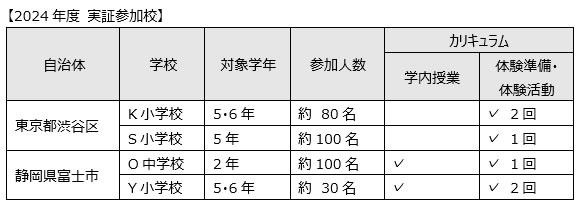

(2)2024年度実証の概要

2024年度は、東京都渋谷区(※2)と静岡県富士市(※3)の計4つの小中学校を対象に実証を行った。渋谷区では、しくみ~なのメインコンテンツである「社会体験活動」と、その前段階となる「体験準備」の実証を2024年6月に行った。富士市実証では、2024年9月~2025年1月にかけて「学校内授業」と合わせたフルパッケージでの実証を実施し、社会体験活動では金流アプリを搭載したタブレットを参加児童・生徒一人ひとりに1台導入した。

(3)学校内授業

(ア)狙い

しくみ~なは、社会体験活動が注目されがちであるが、その効果を最大化するためにはその前段となる学校内授業が重要である。学校内授業では、社会体験活動の学びを深めるために、社会のしくみを楽しみながら学習することを目指している。

(イ)内容

先述の通り、学校内授業は、日本総研が提供する教材を使い、学校の先生が進める。この教材は、5分程度の授業映像、授業スライド、児童・生徒が取り組むワークシート、そして先生の参考資料である学習指導案から構成されている。授業映像は授業の冒頭で視聴することを想定しており、その章で覚えてほしい内容を簡潔にまとめている。また、ワークシートを使ったグループワークや個人ワークにはエデュテイメント(※4)の要素を取り入れ、楽しみながら学べるよう工夫している。

2024年度の学校内授業は、税金とその使われ方、会社と利益、産業のつながり、仕事の役割の4章で構成した。こうした知識を事前に習得することで、社会体験活動のロールプレイに組み込まれている、個人や企業による税金の支払い、その用途を決めるための投票、そして自分の役割を果たしながら他者と協力して進める仕事といったタスクに対する納得感を高めていく。

この教材は、「教育界のノーベル賞」とも呼ばれるグローバル・ティーチャー賞の2019年トップ10に選出され、多くの企業と子どもたちが楽しみながら主体的に学べる教材づくりをされている正頭英和先生と共同で開発した。また、この教材の開発過程では、教育委員会や学校の先生方との勉強会を複数回開催し、先生方の使いやすさや児童・生徒の反応について議論を重ねた。こうしていただいたご意見を教材づくりに反映した結果、実証で使用された教材は開発初版に比べて、知識やべき論のインプットよりも「どう考えるか」「なぜそう考えるのか」といったアウトプットの割合が増え、児童・生徒たちが自分事としてより前向きで主体的に取り組める内容になっている。

2024年度は、富士市での実証において学校内授業を導入した。実証校の先生方は、児童・生徒の反応を考慮して事前に追加の資料を用意したり、授業中に動画を途中で一時停止してキーワードを板書で確認したりするなど、理解を深めるための工夫をしていただいた。

先生方のこうした工夫のおかげで、児童・生徒は集中して主体的に授業に取り組んでおり、休み時間にもワークについて話し合う児童の姿が多く見られた。また、しくみ~な以外の授業でも児童から「しくみ~なでは〇〇と言っていたよね」、「しくみ~なで勉強したことによると〇〇だよね」というように、他の授業への展開も見られたという声をいただいた。こうした児童による自発的な教科横断的な学びの姿勢は、非常に喜ばしい広がりであった。さらに、先生方からは、授業準備の負担も大きくなかったとの声をいただき、教員の働き方改革が進められていることに鑑みて我々が配慮した先生にとって負担が少ない教材であることが確認された。

一方で、いくつかの改善点も明らかとなった。経験の浅い先生からベテランの先生まで、できるだけ均質な授業が行えるように意識して教材を作成したものの、児童・生徒に合わせてどの程度のアレンジを行うかは先生の間に差があった。今回の実証で効果があった先生方の工夫を学習指導案に取り入れ、共有することで、こうした先生間の差はさらに縮小する可能性がある。また、4章のそれぞれの授業を比べると、児童・生徒の熱中度や盛り上がりに差が見られた。ワークのゴール設定やガイド、またはワークの内容そのものの見直しを行うことで、どの章も楽しみながら学べるような調整が必要である。こうした改善は、次年度以降の課題となった。また、2024年度の実証では学校内授業は4章構成であったが、今後も社会のしくみを学ぶために必要なテーマ(例:金融経済教育、消費者教育、環境教育など)を、児童・生徒や先生に過度な負担をかけず効率的に学べるよう、追加・統合してく予定である。

次回は、しくみ~なのプロセスの後半、「体験準備」と「社会体験活動」についての実証の様子を紹介する。

(※1) 【シリーズ 子ども社会体験科“しくみ~な”の開発】第1回 日本総研の教育ビジョンと、着想を得たカリキュラム”Yrityskylä”|日本総研

(※2) 渋谷区の小学校で社会体験カリキュラム「しくみ~な」試験導入 ~探究「シブヤ未来科」で、企業や公共機関とつながる「わたし」をロールプレイ~

(※3) 小中学生を対象としたキャリア教育プログラム構築への支援を開始 ~社会体験カリキュラム「しくみ~な」のノウハウを静岡県富士市で展開~

(※4) 教育(Education)と娯楽(Entertainment)を組み合わせた造語。楽しみながら学ぶ体験を通して、自主的に知識を身につけることを目的とした学習法。

※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。

関連リンク

子ども社会体験科 しくみ~な®

・2024年度実証報告①

・2024年度実証報告②

・2024年度実証報告③