オピニオン

【レピュテーション・ゲームの時代における企業戦略 ~企業価値増大とサステナビリティ推進の両立を目指して~】

第3回 レピュテーション・ゲームの時代がディストピアになる懸念

2024年12月03日 山口尚之

| 本連載は、SNSの普及等により良い評判の獲得と悪評の回避が目的化した「レピュテーション・ゲームの時代」を生き抜くために、企業はどのような行動をとるべきかを、全4回に分けて多面的に論じるものである。 |

自主的に自己規制する企業とその帰結

前回まででは、SNS等の発展によりコーポレート・レピュテーションが企業価値に大きな影響を及ぼす現代において、いかに炎上騒動といったレピュテーションの棄損リスクを予防するかが企業にとっての最大の関心事となることを指摘した。

こうした企業の行動傾向は、結果として「とがった広告表現」といった攻めのレピュテーション向上施策はある程度慎み、なるべく反感を買わぬよう自社の製品・サービスや取引先の監視を強化する「自主的な自己規制(※1)」を広く一般化させるのではないだろうか。ただ、そうした傾向は、長期的な企業価値を真に向上させるものなのだろうか。また、企業の背後に存在する投資家や株主にどのようなメリットを提供するのだろうか。さらに、広く社会全体の厚生を増進させるのだろうか。今回は大胆に、自主的に自己規制する企業の趨勢とその帰結をマクロな視点で論じてみたい。

「自主的な自己規制の強化」が定石化する時代

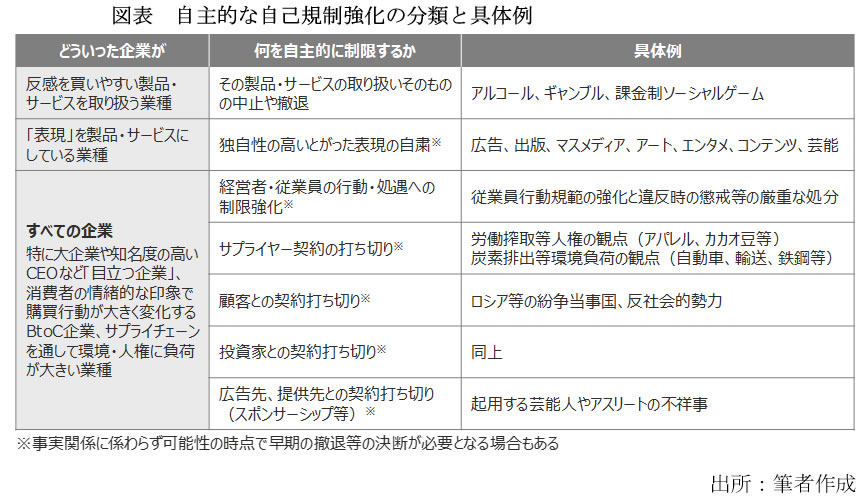

企業価値の維持・増大を図るために「自主的な自己規制の強化」が企業で定石化している傾向を、本稿では指摘したい。すなわち、自社の製品・サービスや取引先について、世間の反感を買う要素が含まれていないか入念に監視し、もしリスクの芽が見当たれば、早期の撤退・中止や取引停止といった方針転換が重要、という発想が根底にある。

例としてまず挙げられるのが、取り扱う製品・サービスが反感を買いやすい業種だ。具体的には、アルコールやギャンブル、課金制ソーシャルゲームといった、消費者の射幸性を煽り依存性のあるものが挙げられる。次に考えられるのは、「表現」を製品・サービスにしている業種だ。広告・出版をはじめとするマスメディアに加えて、アートやエンターテインメントといったコンテンツ産業も該当する。

ただし、自主的な自己規制強化に傾く企業は、上記のような特定の業種に限らない。すべての企業が、従業員や顧客、投資家といったマルチステークホルダーとの関係において、世間の反感を買わぬよう制限を強化する可能性がある。例えば、社内の従業員行動規範を強化し、違反時の懲戒等の処分を厳重にすることで、経営者や従業員の行動を制限することが考えられるだろう。また、労働搾取や炭素排出といった人権・環境を保護する観点から、サプライヤー契約を打ち切る可能性もある。顧客や投資家についても、これまでのような反社会的勢力の排除だけでなく、国際的な紛争当事国との取引停止もあり得る話だ。さらには、広告やスポンサーとして間接的に関わる芸能人やアスリートですら、世間の反感を買わぬよう彼らの素行を注視する必要も出てくる。これらの視点は、特に大企業や知名度の高い経営者を擁する「目立つ企業」、消費者の情緒的な印象で購買行動が大きく変化するBtoC企業、サプライチェーンを通して環境・人権といった観点で負荷が大きいと考えられる業種において、特に留意すべきである。

マクロ視点での「自主的な自己規制の強化」のポジティブな影響

企業がレピュテーションという世間の評価を気にすることで、社会的要請を反映した事業活動を自発的に展開し、外部不経済をみずから防止する等の効果を発揮する可能性はある。法律等のハードローの形成には長い時間を要するが、企業が自発的な行動をとることで、社会のニーズを素早く反映することができ、より直接的かつ効果的な行動が期待できる。とりわけ重要になる視点が、弱者の地位向上だ。市場経済の中にあっては、どうしても立場によってパワーバランスの均衡を保つことが困難になる。個人顧客、下請け業者、個々の従業員は、これまで企業に対峙する力を持たず「泣き寝入り」をせざるを得ない実態があった。しかし、レピュテーション・ゲーム化が進行する現代では、市場における弱者であっても、SNS等の情報発信の手段によって一定の影響力を発揮できるようになった(※2)。

加えて、行政等による監視コスト低下も、もうひとつのポジティブな影響だろう。国や地方自治体といった行政機関の重要な機能に「監視」がある。自動車運転違反や脱税、不正給付といったあらゆる法令違反に目を光らせ、違反者を摘発するという機能で、このコストは税金に転嫁され納税者が負担している。守りのレピュテーション・マネジメントが普及・拡大すれば、コストアップやルール変更を経ずとも、企業活動における社会秩序の維持と公平性確保が増進するという効果を期待できる。すなわち、「世間の目」を気にする企業が増えることによって、不法行為を回避する動機となる、牽制効果が発揮されるということだ。

マクロ視点での「自主的な自己規制の強化」のネガティブな影響

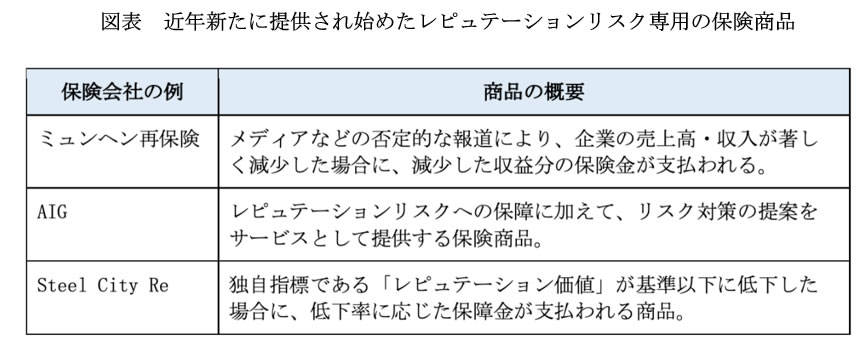

他方で、経済活動全体では高コスト化が起こり得る。企業活動が法令等のルールに違反していないかどうかは、社内法務部門がチェックする。また法的な判断が難しく、あるいは訴訟に発展しそうな重大な事態においては、顧問弁護士等の専門家へ相談する。社会のレピュテーション・ゲーム化が進むにつれて、これらに関連するコストが増大していくものと考えられ、追加コストとして製品・サービスの価格に転嫁されるとともに、顧客や消費者が負担していくことになる。最近では、民間損害保険によるレピュテーションリスク専用の商品というものが出てきており、当然ながら保険料等のリスク予備費も、コストとして商品・サービスの価格に転嫁されていく。

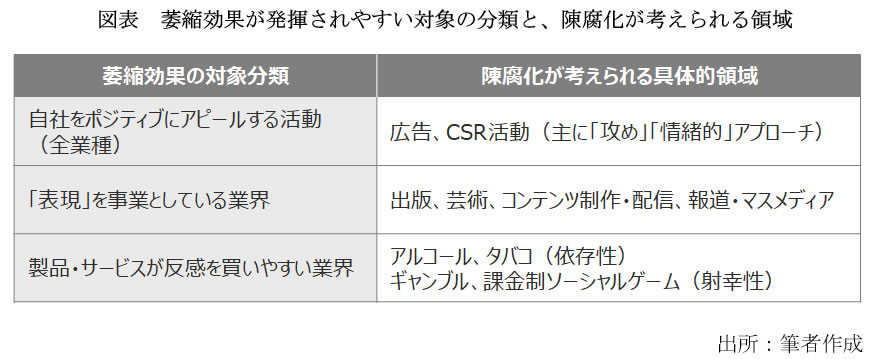

加えて、守りのレピュテーション・マネジメントとしての自主的な自己規制の強化が広がる結果、世の中にあふれる商品やサービスが陳腐化していくことが考えられる。

企業の広報活動、特に広告では、反発を買いやすいセンシティブな話題を避け、当たり障りのない広告表現が主流となっていくと想定される。もちろん、企業広告はそれ自体が消費者の効用を直接的に増減させるものではないが、広く捉えれば消費者が多様な表現に触れる機会を損失していると言える。同様の観点でより直接的に一般消費者に影響を与えるのが、出版、アート、エンタメ、コンテンツ制作・配信、芸能、マスメディアといった業界だ。これらの業種は、「表現」がそのまま製品・サービスとして消費者に提供されている。そのため、守りのレピュテーション・マネジメントが自主的な自己規制として表現の萎縮効果をもたらせば、きわめて直接的に事業活動の幅に制約が生まれるだろう。そしてその結果、消費者が享受できる製品・サービスの幅も狭めることになる。

ネガティブな影響により注目すべき理由

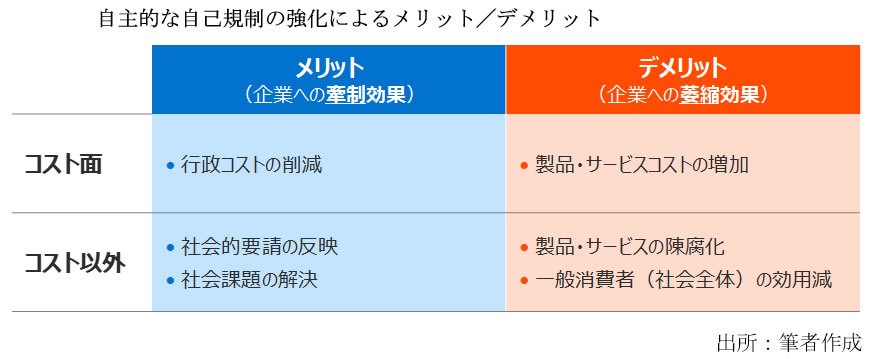

次の図表は、自主的な自己規制の強化によるメリット/デメリットを示したものである。こうして見ると、自主的な自己規制の強化によるポジティブな影響の源泉は、企業への牽制効果であり、ネガティブな影響の源泉は、企業への萎縮効果であることがわかる。そしてこの、牽制効果と萎縮効果は表裏一体であり、同時に発現してしまうトレードオフ関係にあることが見て取れる。そのうえで、筆者が自主的な自己規制の強化が台頭する現状を、必ずしも肯定的に捉えない理由を3つの論点から紐解いてみたい。

論点①:代表的な社会的要請を反映しているのか

第一に、企業による守りのレピュテーション・マネジメントでは、代表的な社会的要請を反映しているのか、という点がある。企業が自社のレピュテーション毀損防止を意識した事業活動を行うことで、社会全体にポジティブな影響を及ぼすという理屈には、企業が着目する「世の中の意見と思われるもの」と「真の社会的ニーズ」とが一致しているという大前提がある。「世の中の意見」とは言い換えると「世論」ということになるが、大手マスメディア等が行う世論調査の信頼性については、調査対象の抽出方法や設問内容によって結果に偏りが出やすいことが指摘されており、必ずしも社会全体のニーズと合致するものではない。

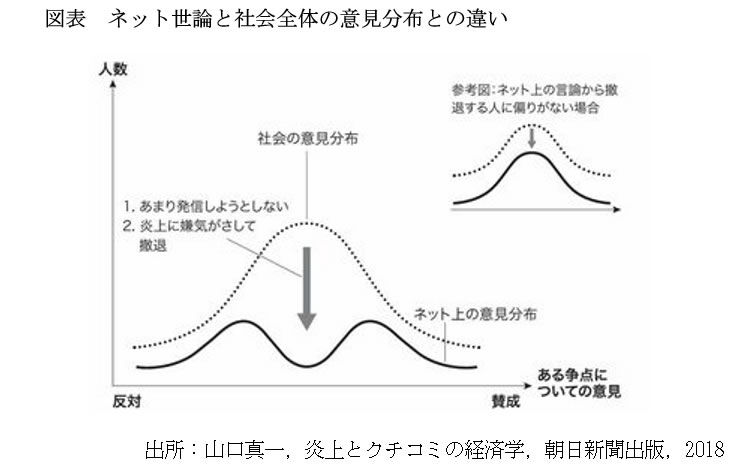

特に、守りのレピュテーション・マネジメントの主な回避対象となる炎上騒動は、いわゆる「ネット世論」と呼ばれるSNS上で表出する目立った意見が主要な発生要因となる。計量経済学者の山口真一氏によれば、ネット世論は通常のマスメディアによる世論調査の結果以上に、社会全体の意思とは乖離しやすいという。その主な要因は、通常の世論調査がマスメディア等の調査主体による、「受動的アプローチ」の意見収集であるのに対し、ネット世論はみずからSNS上に意見を書き込むという「能動的アプローチ」による意見であるという特徴にある。SNS上で炎上に参加しているのは、利用者全体のわずか0.5%にすぎないとも言われているが、SNS上に時間と労力を割いてわざわざ書き込む意見は、極端に先鋭化された意見である可能性が高くなり(集団極性化という)、それらの意見が多数を占めるネット世論は、本来の社会全体の意見分布とは異なると考えられる(次図参照)。炎上騒動を回避しようとする企業の守りのレピュテーション・マネジメントが、社会的要請を的確に反映し、結果的に社会にポジティブな影響を与えるとは、簡単には言い切れないだろう。

論点➁:相互監視社会が望ましい姿か

仮に企業が、ネット世論といった集団先鋭化された意見にとらわれることなく、広く一般的な社会の意見を冷静に捉えられたとしても、守りのレピュテーション・マネジメントが社会にポジティブな影響を及ぼすと結論付けるのは尚早である。

確かに、法律等の明文化されたルールの遵守に重点を置く考え方(ルールベースという)と比較し、ルールの背景や目的を重視し明文化されていない規範にも重きを置く考え方(プリンシプルベースという)の方が、社会的要請を迅速に反映できるという即効性や、明文化されていない「法律の抜け穴」をカバーできるという利点はあろう。しかし成文法の形成のように十分な議論を経ないことから、「やって良いことと悪いこと」の線引きが存在せず、次に活かすべき反省点も不明確となり、再発防止策を講じることが難しくなるという欠点もある。結果として「反感を買ってしまった」ことだけが反省点として残り、企業への萎縮効果だけが過剰に発揮され、市場における自由な経済活動が阻害されてゆき、最終的に企業を非難していた人々も含めた消費者全体の効用を低下させてしまうことも考えられる。

さらに、阿部謹也氏(※3)や加谷珪一氏(※4)が著書で指摘している通り、日本人は特に「世間の目」を強く意識する傾向があり、同質性が進みやすいと言われている。コロナ禍で「自粛警察」が社会的な問題となった背景にも、この特性が関係しているとも言われている。すると、今後我が国の企業にばかり萎縮効果が広がり、我が国の経済そのものが国際競争力を失っていくことも懸念される。戦時中のいわゆる「隣組制度」が国民同士の相互監視を生み、全体主義を助長していたという負の経験を持つ我が国は、民間の牽制機能に対しより慎重となるべきではないだろうか。

論点➂:企業の泣き寝入りならば許されるのか

上でレピュテーション・ゲーム化のポジティブな影響として、「弱者の泣き寝入り防止」を挙げたが、では、企業であれば泣き寝入りもやむなしと言ってよいのだろうか。

2015年に東京オリンピック・パラリンピック競技大会の公式エンブレムが盗用疑惑によって撤回されたことは、今でも多くの人の記憶に残っていることだろう。しかしこの件について、何が問題だったから撤回するに至ったのか、を明確に説明できる人は多くはない。決して、エンブレムのデザインが盗用だと判定されたからではない。盗用されたと主張するベルギーのデザイナーが、取り下げを求めて提訴したが、実際には法廷で争われていないため、盗用だったのかは「わからない」が正解である。実は五輪エンブレムだけでなく、デザインというものに対する著作権侵害の成立要件は、表現の自由の確保といった観点から、我々が一般的に考える基準よりも高い。本件に関しても、仮に法廷闘争になったとして盗用が認められる可能性は高くないと言われていた(※5) 。東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会は当時、盗用を否定し、今もその見解を変えてはいない。にもかかわらず、「盗用は無いが放置できない問題となった」ためにエンブレムを取り下げると説明した。これをより具体的に言い換えれば、法的には問題ないが騒ぎが拡大すれば大会そのもののレピュテーションを大きく棄損しかねないリスクがあるため撤回する、といった意味合いだろう。すなわち、エンブレム撤回の理由は、デザインが盗用だったからではなく、守りのレピュテーション・マネジメントとしての自主的な自己規制を実践したから、ということになる。

また、生成AIの普及・発展に法整備が追いついていない昨今、AIが生成した画像を自社宣伝に活用した企業が盗作と非難され、使用の取り下げや和解金の支払いを行った例もあると聞く。こういった事例を単にリスクアセスメントの観点から、法的な正当性を主張することの重要さがレピュテーション棄損リスクの大きさを上回らなかっただけだ、と言って済ませることは簡単だ。さらに言えば、レピュテーション棄損のリスクと訴訟費用等の係争コストを負うくらいなら、真実など追求せずさっさと和解金を支払ってしまおうと考えるのも、れっきとした経営戦略である。社会の情報化によりレピュテーションの重要さが増した現代では、その傾向はより強まるだろう。だからこそ筆者は、個社レベルでのミクロな視点では、「守りのレピュテーション・マネジメント」が重要であり、「自主的な自己規制」すら勝ち筋だと主張したのだ。

だが、よりマクロな視点で考えた際、法治国家としてそれでよいのか?と問うてみることも重要だろう。強大な企業に対して立場の弱い者が、意を決して告発しているのであれば、それは法的・客観的に検証されなくとも、迅速かつ最大限に尊重されるべきなのだろうか。少なくとも筆者は、そのように考えない。法治国家である以上、たとえ力のある企業であっても、根拠なく非難されることを見過ごすことはできない。そして法治国家である以上、酷ではあるが弱者の主張にも法的正当性が求められるはずである。

(本稿は、「山口尚之,レピュテーション・ゲームの時代における企業価値 ~企業価値増大とサステナビリティ推進の両立を目指して~,未来社会価値研究所報2023-24」を、企業関係者向けに分割し、再編集したものである。)

(※1) 自主的な自己規制とは、個人や団体が自主的にその活動に制約を加えること、自らが策定した規則によって自らを律すること、という意味である。ビジネスの世界において代表的な自己規制といえば、金融商品取引所による市場への信頼や品位を保つための売買審査や上場管理等が挙げられる。業界団体等の民間機関による自主的な自己規制としては、映画協会・ゲーム業界における対象年齢のレイティングや、動画投稿サイト運営会社における削除対象要件の策定等が該当する。一方で本稿では、個社の自主的な取り組みに焦点を当て、法令や業界ガイドライン等の外部要因による規範に依らず、企業みずからが自社の活動に制約を設けること、と定義する。

(※2) 衣料品大手のユニクロは2023年6月、廃番予定だった前開きつなぎ型の子供服の継続販売を決めた。この商品は、2020年秋に発売したが売り上げが伸びず、廃番を予定していたものだ。しかし障害を持つ子供の保護者には根強いニーズがあり、SNSでの廃番回避を求める投稿に呼応する形で、販売継続となった。この事例は、障害を持つ子の保護者の声を無視することでコーポレート・レピュテーションが棄損されることを防ぎたい「守り」のレピュテーション・マネジメントの側面と、売り上げよりも障害を持つ子の保護者のニーズを重視したという賞賛を目的とした「攻め」のレピュテーション・マネジメントとの、両方の側面がある。だがいずれにせよ、障害を持つ子供の保護者という少数者を市場の相対的な弱者と捉えれば、弱者の声が企業の活動に反映された好例と見ることができるだろう。

(※3) 阿部謹也,「世間」とは何か,講談社現代新書,1995

(※4) 加谷珪一,国民の底意地の悪さが、日本経済低迷の元凶,幻冬舎新書,2022

(※5) 田中辰雄,五輪エンブレム問題―「パクリ」批判は正しいのか?

,SYNODOS オピオン,2015-10-29(参照 2024-5-29)

,SYNODOS オピオン,2015-10-29(参照 2024-5-29)※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。

関連リンク

連載:レピュテーション・ゲームの時代における企業戦略 ~企業価値増大とサステナビリティ推進の両立を目指して~

・第1回 企業価値とレピュテーション

・第2回 「自主的な自己規制」が定石の戦略になる時代

・第3回 レピュテーション・ゲームの時代がディストピアになる懸念

・第4回 自社を縛るハードロー形成へ行動する企業像と企業戦略の転換