はじめに

近年、企業がデジタル技術を活用して、顧客接点を拡大させている。例えば、パーソナルトレーニングを支援する企業は、トレーニングジム内で顧客接点を持つだけでなく、顧客がジムにいない間も「食生活を支援するアプリ」、「自宅での簡単なトレーニングができるアプリ」、「健康状態を管理できるアプリ」などを提供し、オンライン上で顧客との関係性を強化している。

さらに、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で人々の行動がオフラインからオンラインへ移行している。これまで競合ではなかった企業が競合となるケースも出てきており、あらゆる業種で顧客接点の見直しが迫られている。それでは、どのように顧客接点の見直しを始めていけば良いか。ポイントは、カスタマージャーニーの検討にある。カスタマージャーニーとは、顧客の動きを時系列で見える化したものである。顧客の動きを見える化することで、顧客接点を洗い出し、必要なタイミングで、必要な情報を、必要な人に伝えるなどの施策を打つことができる。

本稿では、海外企業の事例も踏まえ、主にBtoC企業のカスタマージャーニーの検討のポイントを説明する。

現状の顧客接点を洗い出す

現状の顧客接点の洗い出しができていない企業は、まず、顧客と自社がどのような接点を持っているか、を整理することから始めると良い。いきなり理想のカスタマージャーニーを描いても、自社の現状を理解できていなければ、理想と現状のギャップも把握できないので、何から着手して良いか迷うことになる。まずは、顧客と自社の現状の接点を理解し、全社で共通認識を持つことを目的に着手することが重要である。

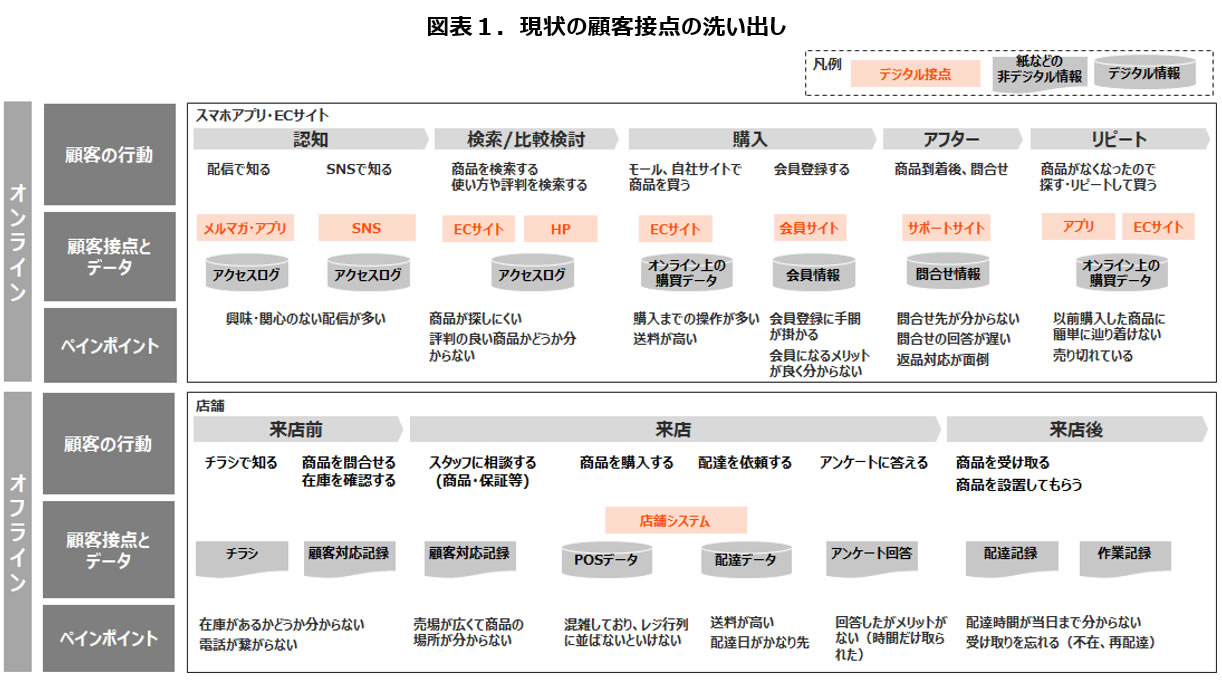

例えば、小売業の場合、図表1のように整理できる。大きくオンラインとオフラインに分けて顧客接点を整理すると良い。特に重要なことは、”顧客を主語”にして顧客の行動やペインポイントを洗い出すことである。ペインポイントとは、顧客が商品・サービスを購入・利用しているときに生じる課題や悩み、不幸せな状況を指す。ペインポイントは以下のように洗い出すことが一般的である。

① 現状の特定の行動シーンを決める(店舗やECサイトでソファを探して買うなど)

② 上記①の理想的な行動シーンを想定する

③ 上記①と②のギャップを把握する

ペインポイントに自社のオペレーションの問題等を混在して整理すると、顧客が何に困っているのか、がぼやけてしまうので注意が必要である。ただし、具体的にどのシステム・ツールで、どんな顧客接点情報を、どのような形式(紙か、データか)で自社が保有しているのか、は整理しておく必要がある。顧客接点の整理の際、意外とこの観点を忘れているケースが多い。今後、顧客接点情報をつなげて、新しい商品やサービスを提供することなどに活用するのであれば、データ観点での整理は必須である。例えば、顧客IDがひも付いていない情報は今後、ひも付けの仕組みや仕掛けが必要になり、紙の情報しかない場合はデータ化することを検討しなければならない。

理想のカスタマージャーニーを描く

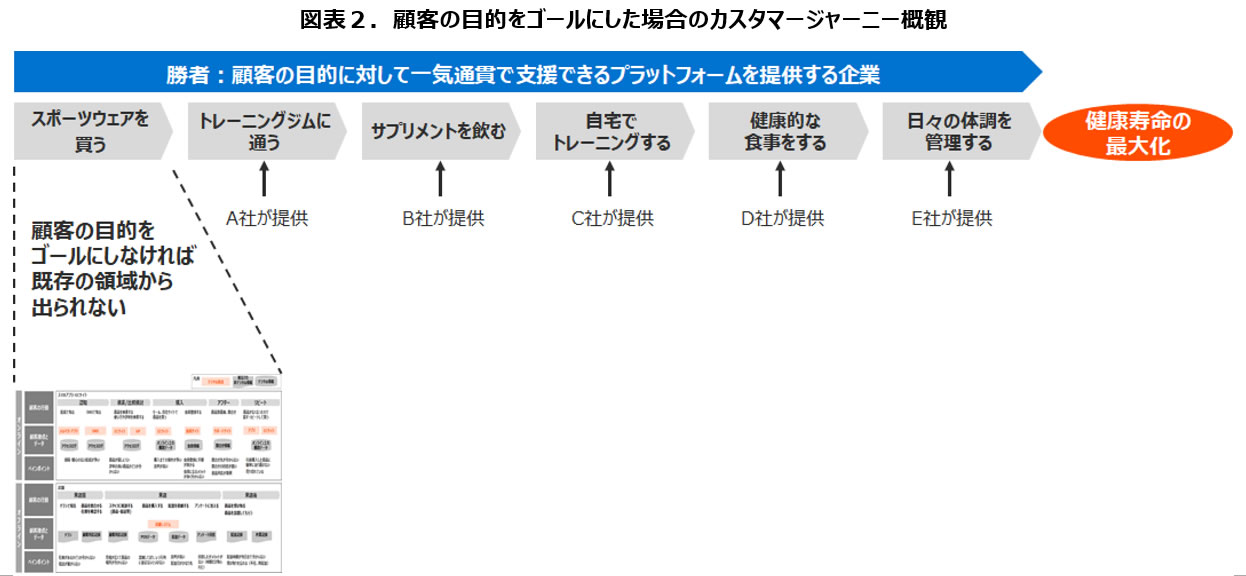

顧客と自社の現状の接点を理解し、全社で共通認識を持つことができたら、次は理想のカスタマージャーニーを描くステップに入っていく。ここでは、理想のカスタマージャーニーのゴールをどこに置くか、が非常に重要となる。従来のように顧客が自社の商品・サービスを購入することをゴールに置いていると、これまでの領域から抜け出せず、顧客に対して新たな価値を提供することは難しい。顧客が自社の商品・サービスを購入したその先で何を達成しようとしているか、を考えてほしい。

例えば、図表2は、健康寿命を最大化することが目的のカスタマージャーニーの概略である。顧客は健康寿命を最大化するために、さまざまなステップを踏んで、その目的を達成しようとする。先ほどの図表1がスポーツ用品を販売する企業だった場合、顧客にスポーツウェアを購入してもらうことがゴールになっていると、その先の顧客接点を考えることもない。顧客がどんな目的を達成しようとしているかを考えていくと、想定でもその先の顧客接点が見えてくるかもしれない。顧客接点が見えてくると、誰に、どのような商品・サービスを提供するか、といった検討が始まり、どのようなデータを蓄積すれば良いか、どんな仕組みを準備すれば良いか、など検討が進んでいく。

例えば、アメリカのスポーツメーカーは、ランニングシューズを製造・販売するだけでなく、スマホアプリで「ランニングイベントの告知、走行ペースを管理、走行距離を記録、写真を加工してSNS投稿などができる機能」を提供している。顧客に対して、モチベーションを高く保ちつつ、運動習慣を継続することを支援している。顧客との接点を広げ、これまでの価値提供の枠組みから飛び出して成功している。

この考え方は、BtoC企業すべてに応用できるのではないか。ホームセンターを例として想像すると、生活空間を快適にすることが目的である顧客の場合、宅配で商品が自宅に到着したタイミングで、スマホアプリでその商品の組み立て方や日々の使い方を提案するチュートリアルが見られるサービスを提供することなども考えられるのではないか。商品を買った後も顧客と長くつながり続けることで、これまでになかった顧客接点データがたまっていくので利活用の幅も広がってくる。

最後に

多くの企業は自社の商品・サービスを購入してもらうまでの顧客接点の見直しや顧客体験の提供は行っているが、商品・サービスの購入後から顧客の本来の目的達成までは追いかけていない。競争が激化していく中で、顧客と長期的につながり続け、LTV(Life Time Value)を最大化していくためには、自社の提供範囲の枠組みから出て、横断的に顧客の行動を支援することが必要である。また、その新しい取り組みの方向性が人々の生活をより便利にし、社会的な意義まで持たせることができればなお良いと考える。

※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。