オピニオン

【フードテックと社会課題への挑戦】

代替魚ビジネスの実態と今後の展望

2022年03月03日 及川大樹

現在、フードテックの中で最も注目されているテーマの一つである「代替タンパク質」に関して、畜産由来の牛肉等のいわゆる「肉」だけではなく「魚」へのアプローチも広がりを見せている。

「魚(魚類、貝類などの水産動物)」の世界の供給量は1999年から2019年までの20年間で約10%(※1)増加しており、水産資源の減少を引き起こしている。その解決策として、陸上養殖やゲノム編集魚と並び、期待されるアプローチが「代替タンパク質を用いた魚肉(以下、「代替魚」)」である。

本稿では、代替魚を普及させることの社会的意義、代替魚ビジネスの実態を確認し、今後の展望について述べる。

1.代替魚を普及させることの社会的意義

代替魚は、近年急速に普及している代替肉を「魚」へと横展開したものとして注目を集めているが、代替肉と代替魚を普及させることの社会的意義には大きな違いがある。

代替肉を普及させることは、温室効果ガス(以下、GHG)排出量の削減と人口増加に伴うタンパク質不足の改善の大きく2つの社会的意義がある。畜産業のGHG排出量は、世界のGHG排出量の約14.5%(※2)を占めており、排出削減が強く求められている。近年は、家畜の品種改良、飼料の改良、排せつ物の利用等の対策が推進されてきてはいるものの、GHG排出量が多い産業であることには変わりなく、代替肉をはじめとした畜産そのものを減らすような製品や取り組みが必要とされている。また、世界の人口は2030年には約85億人、2050年には約97億人(※3)に達し、世界的にタンパク質が不足することが予想される。植物系の代替肉はタンパク質を変換しているに過ぎないが、細胞培養による代替肉は、新しいタンパク源として今後の普及が期待されている。

代替魚を普及させることは、GHG排出量の削減とタンパク質不足問題の改善に加え、水産資源の保全の3つの社会的意義がある。しかし、GHG排出量の削減は代替肉ほど重要な位置付けではない。その理由は魚が牛のようにゲップやおならでメタンを発生させる反芻(はんすう)動物ではなく、また鶏のように集中家畜飼育で排出量の多い環境で生産するわけではないため、他の動物性タンパク質と比べるとGHG排出量は少ない(※4)からである。タンパク質不足問題の改善は、代替肉と区別されるものではなく、新しいタンパク源として同様に期待されている。

代替肉にはない社会的意義である水産資源の保全は、持続可能な開発目標(SDGs)の一つであり、乱獲や温暖化、海洋汚染等の影響により減少傾向にある水産資源を最大持続生産量のレベルまで回復させることが目標となっている。特に乱獲の問題が顕著で、世界の水産資源の3分の1が捕りすぎの状態(※5)であると言われている。その対策として、各国で漁獲量の規制等が実施されているが、家畜と違い資源量が人工的にコントロールできないため、より確実に水産資源の保全を実現するためには、完全養殖の比率を高めるか、代替魚を普及させることが必要である。

完全養殖は、2021年時点でクロマグロやウナギをはじめ11種類の商用化が確認されているが、成魚になるまでの致死率の高さや管理コストの高さ等の課題が残っている。今後、病原体や自然環境の影響が少なく安定した生産が可能となる「陸上養殖」やゲノム編集により肉厚に改良し生産効率を高める「ゲノム編集魚」等の技術開発が進み、安定化、低コスト化、大規模化することが期待される。しかし、完全養殖のこれらの課題解決にはまだ時間がかかることが予想されるため、もう一つのアプローチである代替魚についても普及が期待されている。代替魚は、代替肉で技術開発が進んでいることもあり、比較的商用化のハードルが低く、既にGood Catch(アメリカ)をはじめ、多くのスタートアップが立ち上がり、世界的に販売を開始している。

ここまでに言及した内容を整理すると、代替肉は「畜産を減らしGHG排出量を削減すること」、代替魚は「乱獲を減らし水産資源を保全すること」が、それぞれが持つ最も重要な社会的意義である。一見似たような内容に見えるが、最終到達地点を考えると、代替肉は畜産がない世界、代替魚は持続可能なレベルで漁業が営まれる世界であり、位置づけが大きく異なっている。

2.代替魚ビジネスの実態

(1)代替魚の市場規模

植物系の代替タンパク質の市場規模は、2016年の111億円から、2019年には178億円まで拡大(※6)しており、今後も同程度の水準で成長すると仮定した場合、2035年には2,209億円に達すると試算される。また、世界における代替タンパク質における代替魚の割合は、2020年時点で約4.7%であり、2035年には約11.3%まで拡大すると予測(※7)されている。

2020年の国内代替タンパク質市場規模を208億円、そのうち代替魚が占める割合が4.7%として計算した場合、2020年の国内における代替魚の市場規模は約9.8億円と試算される。同様に、2035年の国内代替タンパク質市場規模を2,209億円、そのうち代替魚が占める割合が11.3%として計算した場合、2035年の国内における代替魚の市場規模は約250億円と試算される。

(2)代替魚ビジネスを取り巻く環境

事業化されている代替魚ビジネスは、大豆や緑豆などの植物を原料とする「植物系」と、魚の細胞を培養し本物の魚肉を生産する「細胞培養」の2種類に大別される。その他には海藻類を用いた代替魚ビジネスも存在するが、植物系や細胞培養と比べるとサービス数は少ない。

植物系の代替魚は、味や匂いの再現性等の課題は残っているものの代替肉でも商品化が進んでいるように、商品開発の実現性は極めて高く、既に多くの商品が市場に出回っている。一方、細胞培養の代替魚は、魚の細胞をベースとしていることから本物の味や匂いの再現ができるが、法律上、商用化の承認を得るのが難しく、食感の再現やコスト削減の課題があるため、2021年時点で商用化した事例はない。2020年に細胞培養の代替肉(培養チキン)が世界で初めて商用化されたことで、今後の普及が期待される。以下、細胞培養の課題について、詳述する。

細胞培養の課題は魚に限った話ではなく、肉にも当てはまるものであり、ここでは便宜上、細胞培養の代替肉と代替魚を総じて「培養肉」と呼ぶ。培養肉は従来の食べ物とは全く異なるもので、そもそも「肉」なのか、今まで定めてきた食に関する制度でどのような扱いになるのか、世界を大きく左右する技術であるが故に、慎重に議論が進められている。また、培養肉の安全性を示すことも慎重に進められており、2021年時点で運用手順や商品表示等の基準を明確化したガイドラインがないため、商用化の承認を得るのが難しくなっている。そうした中、2020年10月に世界で初めて、Eat Just(アメリカ)による人口培養鶏肉(ナゲット)の販売が、シンガポール食品庁(SFA)により承認された。SFAは承認に際し、専門家ワーキンググループを立ち上げ、Eat Just(アメリカ)における製造管理・安全性試験の調査を徹底的に行っている。ただし、シンガポールにある会員制レストラン1店舗のみに限定した承認であり、今後、ガイドラインや法律が整備され、販売される商品やレストランが増えることが期待される。

また、培養肉は食感の再現とコスト削減の課題がある。食感については、培養肉は動物の細胞を培養しただけではペースト状の肉細胞でしかないため、筋組織を形成し、歯ごたえのある食感を再現する必要がある。現在、各国の研究機関、スタートアップで肉本来の食感に近づけるために、研究が進められている。

コストについては、2013年にオランダで世界初の培養肉が開発された当初、約200g(パティ1枚)あたり3,000万円超であることが発表され、世界中で低コスト化に向けて研究開発が進められている。2021年2月には、Future Meat Technologies(イスラエル)が、培養チキン100gあたり約800円まで削減したことを発表し、一気に現実味を帯びた価格となった。しかし、まだ通常の鶏肉(100gあたり100円前後)と比べると価格が高いため、今後、研究開発と並行して生産拡大により、通常の鶏肉の水準まで低コスト化が進むことが期待される。

(3)代表的な代替魚ビジネス

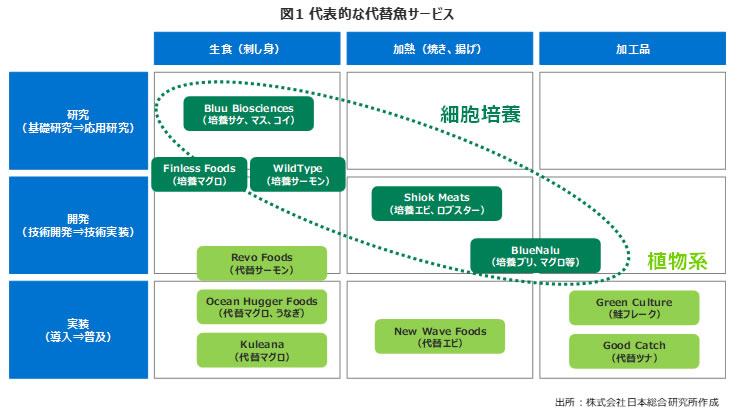

以下、代表的な代替魚ビジネスをいくつか紹介する。図1では代表的な代替魚ビジネスを事業フェーズと用途(生食、加熱、加工品)で整理している。図1の通り、代替魚ビジネス事業者のうちマグロやサーモンを中心とした生食(刺し身)を事業対象としている企業が比較的多い。加熱および加工品の代替魚商品を扱う企業は企業数こそ少ないが、資金調達額が多く、販売実績も豊富な傾向がある(2021年における代替魚スタートアップの調達総額のうち、BlueNalu(アメリカ)が36.1%、Good Catch(アメリカ)が34.9%、Shiok Meats(シンガポール)が13.1%と、加熱および加工品の企業が80%以上を占有)。また、細胞培養の代替魚は味の再現性が高いため、生食が多い傾向があり、植物系の代替魚は味や匂いの再現が難しいため、比較的加工品に多い傾向がある。

■植物系の代替魚

Good Catch(アメリカ)は、最も代表的な植物系の代替魚スタートアップであり、2021年9月までの資金調達総額は約56億円に上る。製品としては、代替ツナ、クラブケーキ、バーガー用のフィッシュパテの3製品を扱っており、全て豆類を原料として製造している。主にスーパーマーケットで販売しており、既に1,000店舗以上で取り扱われている。

Ocean Hugger(アメリカ)は、100%植物ベースの刺し身用赤身マグロとうなぎの2つの商品を、ホールフーズやレストランで提供しているスタートアップである。原料に大豆、えんどう豆、緑豆等の豆類が一般的に使われるが、その他にトマトやナスといった野菜を使っている点が当企業の特徴である。新型コロナウイルス感染症の影響により操業停止を公表していたが、2021年3月に食品メーカーNove Foods(タイ)と提携して再起することが発表されている。

New Wave Foods(アメリカ)は、海藻と植物を原料とする代替エビ 「New Wave Shrimp」を手掛けるスタートアップである。当企業は2021年中に商品ラインナップを増やし、2022年にはロブスター、ホタテの貝柱、カニなどエビ以外の代替魚の展開を目指すことを発表している。

■細胞培養の代替魚

Shiok Meats(シンガポール)は、シンガポール・東南アジア初となる細胞培養の代替魚を開発するスタートアップである。培養エビ、カニ、ロブスターの開発に取り組んでおり、2023年までにシンガポールで市販化することを目指している。当社は2021年8月に細胞培養による牛肉、豚肉などを開発する培養肉企業Gaia Foods(シンガポール)を買収しており、培養エビと培養牛肉をブレンドした餃子、春巻き、麺類などの組み合わせ商品の開発を目指している。

WildType(アメリカ)は、2016年に設立されたサンフランシスを拠点とするスタートアップであり、細胞培養による本物に極めて近い魚肉の開発を目指している。現在は寿司にできるサーモンの試作品を開発中であり、今後寿司屋や小売へ展開を目指している。

Finless Foods(アメリカ)は、2017 年に設立されたマグロやスズキなどの魚の幹細胞を培養して魚肉を製造するスタートアップである。既にすり身の製造には成功しており、現在は価格低減に向けて研究開発を行っている。また当企業はアメリカでの培養マグロの販売に係る承認申請に向けたプロセスを進めており、2022年にレストランでの販売を目指している。

3.代替魚の今後の展望

これまでに代替魚の社会的意義、現時点の代替魚ビジネスの実態について言及してきたが、ここでは(1)日本において代替魚を普及させるための課題、(2)日本企業が国内外の代替魚市場でポジションを確立していくための課題について述べる。

(1)日本において代替魚を普及させるための課題

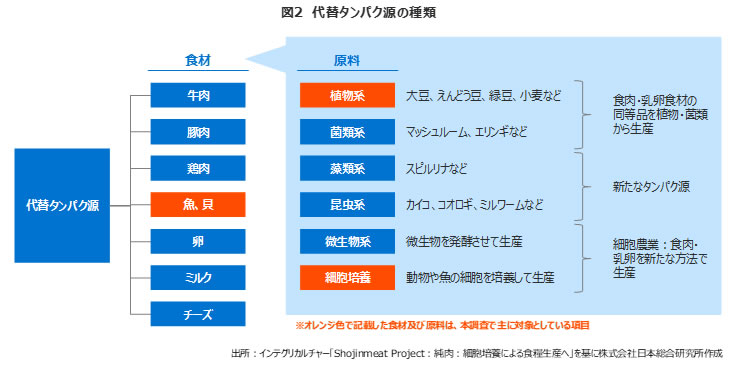

日本は残念ながら、国民のサステナビリティ意識が低い国であると言われており、海外と比べ、代替タンパク質を求めている人が少なく、代替タンパク質ビジネスが育ちにくい環境である。また、代替タンパク源は、図2の通り、食材や原料がさまざまであり、代替タンパクを求めている人が代替魚を優先的に選ぶとは限らない。また近年は手軽に摂取できるタンパク源として、プロテインバーやプロテイン飲料等も注目を集めており、補足的なタンパク質の取得を目的として代替タンパク源のうち代替魚が選択される割合は低いことが予想される。そのため、日本において代替魚を普及させるためには、以下の2つが必要であると考えている。

●サステナビリティに対する新しい価値観の促成

・代替魚をはじめ代替タンパク質ビジネスは、動物愛護や環境保護等を理由に肉食を避けるベジタリアンやヴィーガンを中心に、サステナビリティへの意識が高い層がメインターゲットである。

・日本ではベジタリアンやヴィーガンの人数が少なく、サステナビリティへの関心を持ち、実践する割合も海外と比べると低い水準である。しかし、近年、官公庁や企業によるSDGs推進の取り組みもあり、日本全体でサステナビリティへの認識・関心は広まってきている

・そうした中、社会課題への意識が高いとされるZ世代を中心に、オーガニックコスメやオーガニック食品等の写真をInstagram等のSNSで投稿したり、洗って使えるステンレス製ストローの利用が流行っていたり、サステナビリティへの取り組みが「かっこいい」、「おしゃれ」として認識されるような新しい価値観が生まれてきている

・そこで、日本において代替魚を普及させるために、サステナビリティへの取り組みが「かっこいい」、「おしゃれ」として認識されるような情報発信や商品開発を推進し、代替魚を積極的に選択するようなユーザーを増やす活動を進めていくことが望ましい。

●日本の食文化への浸透

・日本では肉の購入量が増え、魚の購入量は減少傾向にあるものの、日本人が摂取するタンパク質の30%以上は魚であり、各国の魚の消費量の比較では韓国、ノルウェーに次いで3番目に消費量が多い国(※8)である。

・また、日本人が摂取する魚のうち約35%は生食であり、海外でも寿司をはじめ生食が増えてきてはいるものの、魚を生で食べる文化は日本特有のものである。

・生食は加工品と比べ、味のごまかしがしにくく、魚本来の味が求められるため、生食を中心に魚に慣れ親しんだ日本人において、大豆や緑豆などを使った植物系の代替魚への抵抗感が大きいように思われる。

・そのため、日本において代替魚を普及させるためには、生食の展開を念頭に置きつつ、はんぺんやさつま揚げ等の魚の味が強く出ない食べ物から食文化に浸透させていくことが望ましい。

(2)日本企業が国内外の代替魚市場でポジションを確立していくための課題

現状、日本企業は代替魚市場への参入が遅れており、代替魚に関する投資や法整備の観点でもシンガポールやアメリカ、欧州等と比べて遅れている。そのため、日本企業が国内外の代替魚市場でポジションを確立していくためには、以下の2つが必要であると考えている。

●ステークホルダーの相互連携による事業成長環境の構築

・研究機関、事業者、投資家・VC、行政が相互に連携し、代替魚事業が育つ環境を構築する必要がある。特に日本は代替魚の調査・研究が不足しているため、代替魚の技術課題、市場環境、環境影響評価、ライフサイエンスアセスメント(LCA)等のレポートを充実させ、事業化の促進をすべきと考える。

●海外展開を前提とした事業作りと既存リソースの活用

・先述の課題にて言及した通り、日本は代替魚が浸透しにくい市場である。そのため、日本企業は将来的に日本市場への展開も視野に入れつつ、普及が進みつつある海外市場にて「修行」を積んで少しでもブランドを築き、逆輸入することも一案として考えられる。その際、既存リソース(チャネルやブランド等)を最大限活用することが望ましい。例えば、海外事業を成功させている国内大手寿司チェーンのチャネルや、寿司における「ジャパニーズフード」としてのブランドを活用し、高品質な代替魚寿司の販売等が考えられる。

4.おわりに

代替魚を含め代替タンパク質はフードテックの中でも注目度が高いテーマの一つであり、食領域の社会課題に資するサービス・事業の開発を推進する上で、外せない重要なテーマである。しかし、第3章で言及したように日本は代替タンパク質ビジネスが育ちにくい環境であり、代替魚のようにテーマによっては海外と比べ調査・研究が不足している状況である。そのため、当社としては、本稿のような情報発信等を積み重ね、代替タンパク質の事業開発を推進する輪を広げていきたいと考えている。

(※1) FAOSTATのFood Balances SheetsよりCephalopods, Crustaceans, Demersal Fish, Freshwater Fish, Marine Fish, Other&Molluscs, Other&Pelagic Fishの供給量データを取得して算出

(※2) TACKLING CLIMATE CHANGE THROUGH LIVESTOCK, 2013, FAO

(※3) United NationsのDepartment of Economic and Social Affairsより人口動態データを取得

(※4) The price of protein: Review of land use and carbon footprints from life cycle assessments of animal food products and their substitutes, 2012, Durk Nijdam, Trudy Rood, Henk Westhoek, ELSEVIER

(※5) The State of Food and Agriculture 2020, 2020, FAO

(※6) 植物性代替食品市場の最新動向と将来展望, 2020, TPCマーケティングリサーチ株式会社

(※7) Food for Thought: The Protein Transformation, 2021, Boston Consulting Group

(※8) 平成29年度水産白書, 2017, 水産庁に記載されている水産庁がFAOSTAT及び農林水産省「食料需給表」を基に作成した「主要国・地域の1人1年当たり食用魚介類消費量の推移(粗食料ベース)」を参照

※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。

関連リンク

連載:フードテックと社会課題への挑戦

・フードテックと社会課題への挑戦 ~連載開始にあたって~

・デジタル活用による食品ロス削減と事業機会創出の可能性

・食を通じた健康へのアプローチの変化

・代替魚ビジネスの実態と今後の展望

・企業の社会価値定量化から見える、日本の食品関連企業に期待される役割