1.健康における食の重要性

人々が健康に生きていくにあたり、食が大きな役割を担っていることは言うまでもない。わが国の健康施策である「健康日本21」においても、第1章に「栄養・食生活」を位置づけ、健康における食の重要性を強く打ち出している。

食品企業も、食と健康との関係性を強く認識している。近年、企業戦略の中で自社事業とSDGsとの関連を示すことの必要性が叫ばれており、実に大手食品企業の9割以上(※1)が、自社事業がSDGsの目標3「すべての人に健康と福祉を」に貢献しているとうたっている。

食を通じた健康へのアプローチは「栄養バランスの取れた食事の提供」「健康食品による不足栄養素の補完」などといった形で以前から取り組まれているが、フードテックやデジタル活用の進展によってその関わり方に変化が生じている。本稿ではそれら変化を捉えつつ、今後の展望について述べる。

2.健康に対する2つのアプローチの考え方

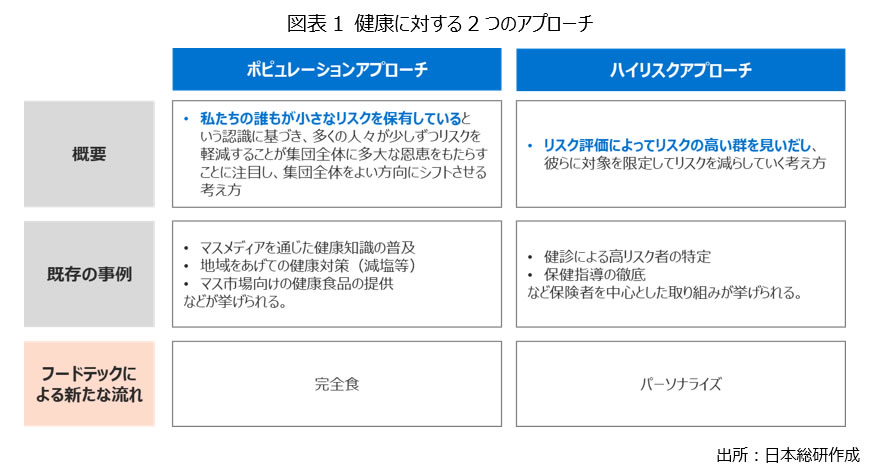

健康に対するアプローチ方法には、ポピュレーションアプローチとハイリスクアプローチの2つがある。

(1) ポピュレーションアプローチとフードテック

ポピュレーションアプローチとは、誰もが小さなリスクを持っているという認識に基づき、多くの人々が少しずつリスクを軽減することで、集団全体をよい方向にシフトさせるアプローチである。従来のマスを対象とした糖質オフ製品等の健康に考慮した商品の提供や、地域での減塩キャンペーンの実施などは本アプローチに該当する。しかし、これまでのポピュレーションアプローチは、集団に対しての取り組みとはいえ、各集団の健康課題を特定し、それに対応した策を打つ必要があった。また、複数の健康課題を保有している場合には、その分だけ対策を検討しなければならなかった。

そういった課題を解決する策として、注目されているフードテックを活用した新たな動きが「完全食」である。完全食とは1日分の必要となる栄養素が全て含まれた食事のことを指し、概念自体は以前から存在していた。しかし、自然界においては1つで全ての栄養素を満たせる食材は無く、いくつかの食材を組み合わせて最適な食事を構成することが必要であった。そこで、人工的に全ての栄養素を含んだ食品を作り上げ、これさえ食べていれば必要な栄養を満たせる、つまり健康でいられるとしたものがフードテックによる「完全食」である。この方法であれば、健康課題を特定する必要なく、どの集団においても取り組むことが可能である。

国内では毎日食べる主食に着目し、必要栄養素を全て含んだ麺類やパンを提供している「BASE FOOD」、水に溶かすパウダーやドリンクなどの形状で簡単に必要な栄養を補えることを目指した「COMP」などのスタートアップ企業が注目を集める他、日清食品が「All-in」シリーズとしてカップタイプのパスタを開発するなど大手の食品企業も取り組み始めている。

一方でこういった「完全食」に対しては、「食の楽しみを失っている」「毎日同じものを食べるのはつらい」などといった声もある。そのため、現在は食事の一番の目的を健康と捉えているような一部の消費者にしか受け入れられていないが、例えば3Dプリンターの活用によって見た目に変化をつけたり、VR技術で味を自由に変えるようにしたりする研究がすでに行われている。また、それら技術発展を待たずしても、完全食を材料として取り込む動きも想定される。このように、完全食であっても嗜好性を持たせることができるようになれば、さらなる市場の発展が期待できそうである。また、災害時等の非常時においては、最低限の食事による栄養補給といった観点から、こういった「完全食」の活用は既に大きな注目を集めている。

(2) ハイリスクアプローチとフードテック

対してハイリスクアプローチとは、リスク評価によってリスクの高い人々を見いだし、彼らに特化して当該リスクを軽減するような取り組みを促すアプローチである。例えば、健康診断の結果、高血圧のリスクが高いとされた人に対して減塩プログラムを提供するなどの取り組みが該当する。

この考え方に基づいた動きとして、最近特に注目されているのが、食のパーソナライズ化(個別化)である。これまでのハイリスクアプローチは、保険者が中心となった取り組みであり、保健指導の強化など特定の疾患予備軍としてすでに健康状態が悪化している人々に対象が限定されていた。対して食のパーソナライズ化とは、PHRやDXに対する関心の高まり、個人のゲノムや腸内細菌叢、日常の食事内容や栄養摂取量などのデータ取得が可能となった技術の進歩などを背景とした取り組みである。将来にわたって健康であり続けるために、いまだ顕在化していない潜在的なリスクも含めて考慮し、データに基づいた個々人に最適な食を提供しようというものとなっている。保険者を介さなくても気軽に自身の状態を把握することが可能であり、かつリスクが顕在化する前から必要に応じた対策を行うこともできることから、より予防の概念を前に進める動きとして、世の中の関心が高まっている取り組みである。

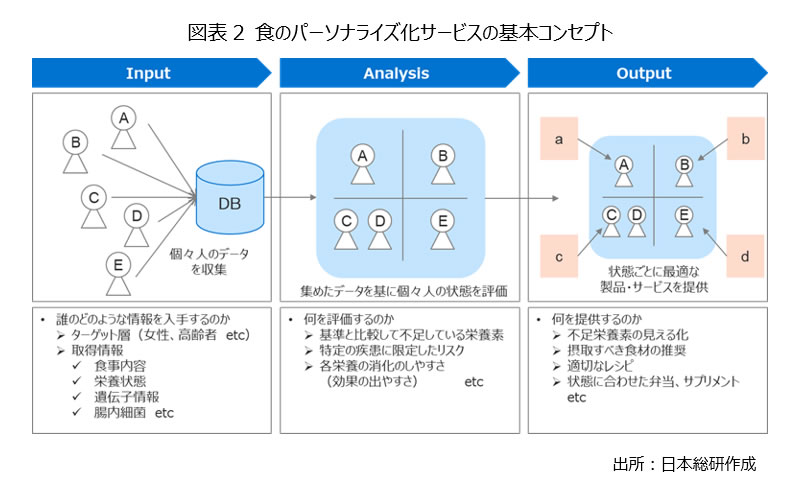

食のパーソナライズ化サービスは 「誰の何の情報を取得するのか(Input)」「何を評価するのか(Analysis)」「何を消費者に提供するのか(Output) 」で整理することで、各サービスの基本コンセプトを捉えることができる。

食のパーソナライズ化に関しては、規模の大小を問わず、すでに多くの企業が参入している。スタートアップ企業の一例を挙げると、スーパーマーケット等の小売業の買い物データを自動で栄養分析し、栄養バランスが整う食材やレシピを提案するスマホアプリを提供している「シルタス」や、尿から栄養バランスを測定するパーソナル栄養検査キットを提供している「ユカシカド」、個人の腸内環境タイプに応じてパーソナライズ化サプリメントを提供する「サイキンソー」など特徴は多岐にわたる。また、大企業であればファンケルやDHCなどのサプリメント事業者の他、味の素やキリンホールディングスなどの大手食品企業も参入、あるいは参入を検討している状況である。

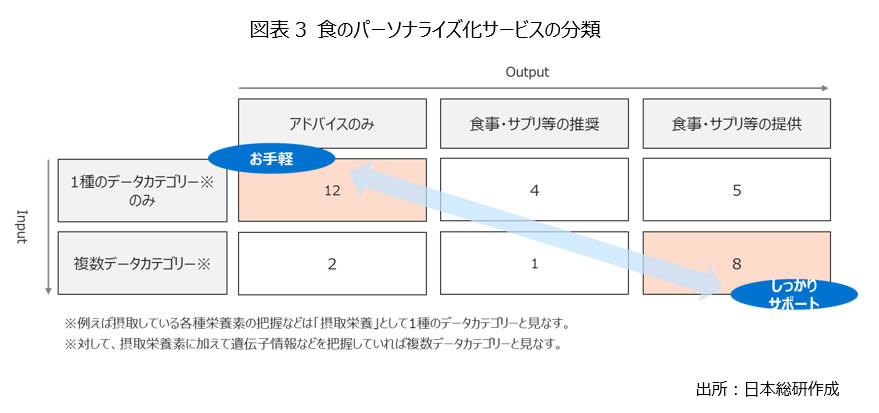

図表3は、国内ですでに上市されているサービス事例(※2)について、Inputに用いているデータの種類とOutputにおける介入度で分類を行ったものである。ここでは、1種のデータのみでアドバイスを行っている事例が12事例と最も多く、次いで複数データを基に食品・サプリメントの提供まで行っている事例が8事例となっており、手軽さを求めるニーズとしっかりとしたサポートを求めるニーズとで二極化していることが分かる。事例が多いほどうまくいっているというわけではないが、まだ多くのサービスが出たばかりで成功するかどうかが見えていない状況においては、一つの目安となると考える。

食のパーソナライズ化における課題はいくつかあるが、特に利用者の行動変容をいかに促すか、という点は多くの企業が悩んでいる点であると思われる。今後も多くの企業の参入が想定され、基本コンセプトのみでの差別化が難しくなっていく中で、行動変容を促す仕組みをいかに構築できるかはサービス成功に向けて重要なポイントとなる。

3.行動変容を促す仕組み

行動変容を促す仕組みを構築することは、食のパーソナライズ化サービスに限らず、健康関連サービスに共通の課題である。ここでは消費者の行動変容を促すとされているいくつかの仕組みについて、食のパーソナライズ化サービスと絡めて紹介する。

①規範を醸成する

消費者に対して、健康は良いことであり、自身の今の食生活のままでは危険であるという危機感を持ってもらうことがこれに該当する。これには定期的に危機感をあおる情報発信を行うほか、家族や職域、地域などのコミュニティを通じたアプローチも効果があると考えられる。

②知識を与える

これはまさに食のパーソナライズ化においては基本コンセプトであるが、データ活用によって消費者自身の状態を可視化し、何をすればそれが改善されるのかについて知識を与えることによって行動変容を促す。

③自信を持たせる

やろうとしても自分ではできないと思ってしまうと、行動変容にはつながらない。利用者のタイプによって手軽な方ができる/続けられると思うのか、しっかりフォローしてもらった方ができる/続けられると思うのかは異なるため、自社サービスのターゲットがどういった特性なのかを把握したうえでの対応が必要となる。

なお、ここでのサービスの手軽さとは、Inputにおいては簡易にデータ取得が可能な仕組み(例えば自動でセンシングなど)、Outputにおいては行動を大きく変える必要のない仕組みや小売・宅配事業者など川下まで連携した仕組みなどが想定される。

④成果を期待させる

サービスを利用してもらうためには、本当にそれで健康になるのかという問いに応える必要がある。そのためにも保有しているエビデンスは公開、説明し、加えて他の利用者の実績等を用いて成果を期待させることが行動変容につながる。

⑤適切にサポートする

人は誰かに褒められたり、誰かが一緒に取り組んでくれていると思ったりすることで行動が続くものである。そのため、サービスを開始した後も定期的にコミュニケーションをとったり、専門家を介して成果について言及したりするような仕組みを構築することで利用が継続すると考えられる。これはサービス利用時というよりも、サービスを継続してもらうために必要な取り組みである。

⑥インセンティブを与える

継続している期間や健康状態の改善度合いに合わせてインセンティブを付与する仕組みを構築することで、利用者のモチベーションを高める手法である。これもサービス利用時というよりも、サービスを継続してもらうための意味合いが強い。

人の行動変容を促す上では上記全てを満たす必要はなく、また上記に限定されるものではない。しかし、少なくともこれらの要素を踏まえた検討を行うことによって、サービスがより良いものになることは期待できる。

なお、下記の行動変容を促す仕組みは、あくまでも関心を持っている人を動かす、あるいは取り組んでいる人に継続してもらうための仕組みとしての意味合いが強く、そもそも関心の無い層に関心を持たせることは難しい。彼ら無関心層に対しては、積極的に働きかけるのではなく、環境変化やライフステージの変化によって彼らが健康に関心を示し始めたという変化を早く感じとることがポイントとなる。

4.終わりに:食領域とヘルスケア領域を融合した事業開発

食を通じて人を健康にするという取り組み自体は古くから行われているが、近年はフードテックの発展によって、2章でも言及したポピュレーションアプローチではより汎用性の高い製品・サービスが、ハイリスクアプローチではより予防の意識を高めた製品・サービスが生まれてきている。これら2つのアプローチはどちらが優れているというわけではなく、どちらも必要であることから、どちらのアプローチが自社の描く事業にふさわしいのかを判断し、製品・サービスを行うことが重要である。

アプローチ方法を含む自社の取り組みを検討するにあたり、注意したい点として、食×健康の領域において自社がどのような社会を目指しているのか、そのためにどのような事業展開を想定しているのかというストーリーが描けているかという点がある。本領域で陥りがちな事業展開のパターンとして、自社で保有する素材や技術をベースに「食を通じて健康に寄与する」という大きなテーマの下、対象とする顧客層や症状・疾患もばらばらな製品・サービスを乱立させるというパターンがある。これでは1つの製品・サービスにつき、一般的な食品と比較して莫大なR&D費用・プロモーション費用がかかる割には売上規模として数億から数十億いけば良い方、かつ各製品間のシナジーもない、という非常に非効率な事業となってしまう。にもかかわらず、当該領域は成長領域であることから事業目標が大きく掲げられている場合が多く、結果としてこれもまた「健康」というキーワードだけ共通で、シナジーのないM&Aによる単純な事業規模の足し算が行われることになりがちである。このような事態に陥らないためにも、自社が実現したい社会を明確にし、例えば特定の疾患や症状、あるいは顧客層を軸とした事業展開のストーリーを描く必要があり、その次の一手してふさわしいアプローチがどちらなのかという観点で自社の取り組みを検討すべきである。

日本総研ではこれまで多くのヘルスケア領域における事業開発や政策提言を行ってきていることから、これらの知見を活かすことで、効果的かつ効率的な食とヘルスケアを融合させた事業および製品・サービスの開発に寄与し、国民の健康寿命の延伸に貢献していきたいと考えている。

また、3章にて言及した行動変容を促す仕組みについても、製品・サービスの具体的なコンテンツに関して、日本総研では心理学や行動経済学の知見を活用した人の行動変容を促すプロダクト(モノ・サービス含む)をデザインする行動デザインの手法を活用したプロダクト開発を進めている。社会課題の解決に資するプロダクトの創出に向けた行動デザインの活用については、今後、別途情報発信する。

(※1) 東証1部上場食品企業の売上上位30社のHP記載内容を基にJRIが試算(2020/6時点)

(※2) JRIが公表情報を基に収集した32事例を対象(2021/6時点)

※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。

関連リンク

連載:フードテックと社会課題への挑戦

・フードテックと社会課題への挑戦 ~連載開始にあたって~

・デジタル活用による食品ロス削減と事業機会創出の可能性

・食を通じた健康へのアプローチの変化

・代替魚ビジネスの実態と今後の展望

・企業の社会価値定量化から見える、日本の食品関連企業に期待される役割