オピニオン

【未来社会価値研究所報(Annual report 2024-25)】

4-2.コンプライアンス経営2.0

〜「コンプライしない」主張も含む真のインテグリティの実践〜

2025年10月15日 山口尚之

第2回 従業員インテグリティを引き出すプリンシプルの明文化

| 本連載は、ルールベースからプリンシプルベースへと変化しつつあるコンプライアンス経営の文脈において、企業に「明文化されたルール以外も順守せよ」と要請することの弊害を説くとともに、企業価値を維持・向上するために企業がとるべき戦略を明らかにすることを目的に、全5回に分けて多面的に論じるものである。 |

第1回では、ルールベースからプリンシプルベースへ変化した企業コンプライアンスの考え方により、企業に「モラル疲れ」が引き起こされる懸念を指摘するとともに、目的正当性・自己内発性・首尾一貫性の3つの観点から絞り込むべきであることを提言した。一方で、企業がコンプライアンス施策を運用する際の具体的な手法や観点は、第1章では述べ切れていない。そこで第2章では、従業員のコンプライアンス管理の観点から、具体的なアプローチを検討する。

コンプライアンスの二面性

企業のコンプライアンス活動は、対内向けと対外向けとの2種に分類することができる。

内部向けのコンプライアンスとは、従業員や経営陣の行動規範等を整備し、実践し、順守を徹底していく活動を指す。その主たる目的は、組織内部の法令順守意識や倫理観を浸透させることで、不正を未然に防ぐことにある。具体的な施策としては、行動規範や就業規則等の社内ルールの策定と周知、コンプライアンス研修やeラーニングによる継続的教育、ホットライン等の内部通報制度の整備等が挙げられる。

一方、外部向けのコンプライアンスとは、社会からの要請や期待に応じて、企業が社会の一員として責任ある行動をとり、外部に向けて説明責任を果たしていくことを指す。ここでの説明責任を果たすべき相手とは、顧客や株主、地域社会といった外部のマルチステークホルダーであり、彼らからの信頼を維持・向上していくことを目的としている。具体的な手段は、統合報告書やプレスリリース等の各種媒体を用いた情報開示が挙げられ、説明責任を果たしていくことで透明性を確保するものである。

これらコンプライアンスにおける二面性は、相互に独立しているものではなく連動している。例えば、ハラスメントや差別の温存といった内部行動規範の不徹底は、外部からの批判や信頼喪失につながり得る。反対にESG施策推進等による、外部からの社会的評価の向上は、企業内部の従業員エンゲージメントの改善や企業文化の強化といった効果をもたらし得る。このように、コンプライアンスの内向きと外向きの二面性が、相互に補完・連動することで、持続可能な経営の基盤が築かれていくことになるのだ。

従業員コンプライアンスは自己内発性が特に課題

さて、ここからはまず、内向きのコンプライアンスである従業員のコンプライアンス管理に焦点を当てて、その課題や解決の要点を整理していきたい。

第1章で述べたとおり、プリンシプルベースのコンプライアンス経営を実践していく際には、コンプライ(順守)すべき範囲を目的正当性・自己内発性・首尾一貫性の3つの観点から明確にしていくことが重要である。この時、従業員向けコンプライアンスでは、自己内発性が特に欠落しやすいということに注意が必要だ。

なぜなら、企業という組織では、以下の要因により、内発的であるはずのインテグリティ(誠実さ)が外圧的内部統制へと変化しやすいためだ。

第一の要因としては、標準化への傾倒が挙げられる。多種多様な業務とそれにひもづく従業員を抱えている企業では、多様な価値観を許容しようとしても、業務品質を一定に保つために行動規範を細かく制度化しがちである。結果として、自主的なはずの誠実さが、いつの間にか「順守手順」のチェックボックス化し、形式主義に陥りやすい。

第二の要因として、リスク回避重視の文化が挙げられる。企業を安定的に経営していくためには、どうしても不祥事を防ぐというリスク回避に目が向けられがちだ。結果、不祥事を恐れるあまりに「予防的強制」の色が強くなり、インテグリティではなく内部監視ですべてをカバーしようとするのである。

第三の要因としては、そもそもの従業員の受動的姿勢がある。いくら従業員に対して自己内発的なインテグリティを期待しても、結局のところ従業員は「見られているからやる」あるいは「見られていなければやらない」という態度をとってしまいがちである。そうなれば管理側も、自己内発的なインテグリティに期待してはいられなくなり、制度化による内部統制に移行せざるを得なくなるということだ。

しかし繰り返すと、インテグリティとは本来、他者から強要されるものではなく、自主的に発揮されるべきものだ。そのため従業員を管理する企業としても、インテグリティを要求するのではなく、あくまで奨励するという姿勢が必要だろう。

自己内発的インテグリティを促す従業員コンプライアンス手法

では、従業員に対してインテグリティを強要せず、自発的な発揮を促すには、どのようなアプローチが適切なのだろうか。

例えば、上層部がインテグリティから逸脱した行為(マネジメントオーバーライドと言う)をとれば、当然ながら従業員に自発的インテグリティを期待するのは不可能だろう。また、従業員が「監視されている」という圧迫感を覚えるようでも、自発的インテグリティは期待できまい。経営層が率先してロールモデルを提示し、従業員への向き合い方を監視から信頼へと切り替えることで、心理的安全性が確保され、自発的なインテグリティが発揮されるはずだ。中には従業員に対して、インテグリティに基づく行動を「すること」あるいは「しなければならないこと」として命令している企業もあるようだが、インテグリティが従業員の内面からの自発的な「正しいことをしよう」と行動する姿勢であることを踏まえると、実に矛盾した要請である。

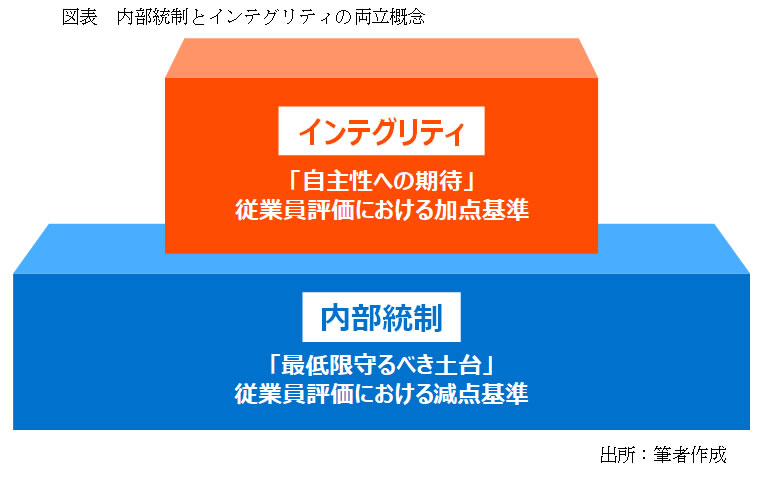

もちろん、インテグリティを引き出すにしても、最低限のルールは今後も必要となる。内部統制は最低限の土台であり、インテグリティはその上に載る期待部分として切り分けることが重要である。これは、具体的な従業員評価基準に反映させる場合も同様だ。内部統制は減点基準、インテグリティは加点基準と、使い分けることで両立を図ることが求められる。

このように、従業員のインテグリティに基づく行動は、「押し付ける」ではなく「引き出す」という意識が重要なのだ。

首尾一貫性確保のためには「理念の明文化」を

自己内発性と同様に首尾一貫性の確保も、従業員コンプライアンスにおいて慎重に進める必要がある。例えばパーパスに代表される、経営理念や価値観といった企業の存在意義と方向性を示す上位概念は、経営の意思決定の基礎となる屋台骨だが、これらは言語化されて初めて他者と共有し、議論し、運用可能となる。反対に不文律のままでは、属人的に判断・運用され、リーダーや現場の担当者の主観により対応がぶれてしまうだろう。あるいはSNS等の「世間の目」という外部圧力による場当たり的な対応となり、本質を見失う懸念も生じる。さらには、判断軸が曖昧なため、不祥事等のリスクが顕在化した際の責任の所在も不明瞭になる。こうしたリスクを避けるためには、「行動指針」や「価値基準」を具体的に言語化し、ケースごとにどう判断するのか、モデルを社内に浸透させる必要がある。

また、プリンシプルの明文化は、内部統制や説明責任の前提にもなる。社内規範を文書化しておくことで、初めてルールに反した行為に対する指導や評価が可能となり、外部ステークホルダーに対しても、「われわれはこの原則に基づいて行動している」と説明する正当性の根拠となる。

さらには、理念を明確に対外発信することは、「信頼形成」と「選ばれる理由」にも直結する。取引先や消費者、投資家等のステークホルダーが価値観に共感し、信頼を得ることになり得るし、企業理念に共感する人材が集まるという点で、採用競争力の強化にもつながるだろう。

従って、単に「理念を持っている」だけでは、プリンシプルベースとは言えない。理念や価値観を明文化し、社内外で共有し、判断軸として運用可能となって初めて、プリンシプルベースの実践が果たされるのだ。

明文化は「ルールベースへの回帰」にあらず

ここでひとつの疑問が生じる。プリンシプルの明文化を進めるということは、明文化されたルールを重視するルールベースへ回帰することと同義だろうか、という問いだ。

結論から言えば、プリンシプルの明文化はルールベースへの回帰ではない。なぜなら、両者は明文化の意図と粒度が異なるからだ。プリンシプルの明文化の役割は、社内での共通認識の形成、社内外への説明責任の担保、現場での解釈を支援する指針、等が挙げられる。すなわち、明示的なルールのように行動を縛ることを目的としているのではなく、内発的な判断と行動を引き出す補助装置の役割を果たしているのだ。そのため、プリンシプルの明文化と明示的ルールとでは、言語化の粒度に違いが生じる。明示的ルールが「〇〇の際には△△せよ」や「□□は禁止」といった柔軟性のない行動様式の羅列となるのに対し、プリンシプルの明文化は、あくまで理念や価値観の言語化であり、状況に応じた解釈が前提となる。

重要なのは、説明不足で迷わせることなく、しかし書き込みすぎて思考停止に陥らせない、最適な明文化の粒度だ。原則を抽象論で終わらせず、かといって細かくルール化することもせず、具体例と方向性を与える。これはコーポレートガバナンス・コードにおけるプリンシプルベースの原則とも、近しい考え方である(※1)。

まとめると、プリンシプルを明文化していくことは、かつてのルールベースへ戻るということではない。ルールベースは「考える必要のない手順」の明示だが、プリンシプルベースは判断の余地を残して「考える力」を育むものだ。

第2回まとめ:インテグリティを強要してはならず、プリンシプルベースは不文律にあらず

従業員コンプライアンスの実効性を担保しつつ、組織の硬直化と萎縮を防ぐには、自発的なインテグリティを促す必要がある。この時、インテグリティの発揮を従業員に強要してはならず、あくまで評価における加点要素として、従業員を信頼し期待することが肝要だ。

このように従業員のインテグリティ発揮を引き出すには、理念を言語化・明文化し、社内外に発信していく必要がある。さもなければ、基準の曖昧な恣意的運用となり、やはり硬直化と萎縮を起こしてしまうだろう。

ただしプリンシプルの明文化を進めすぎて、ルール化してしまうと、再びルールベースに回帰し、思考停止に陥る懸念がある。理念を抽象論で終わらせず、かといって考える必要のないルールにまで書き込まず、思考の余地を残す適切な明文化が重要だ。

(本稿は、「山口尚之,コンプライアンス経営2.0 〜「コンプライしない」主張も含む真のインテグリティの実践〜,未来社会価値研究所報2024-25」を、企業関係者向けに分割し、再編集したものである。)

(※1) 東京証券取引所「コーポレートガバナンス・コードの全原則適用に係る対応について」

日本取引所グループウェブサイト、2021(参照 2025年6月6日)

日本取引所グループウェブサイト、2021(参照 2025年6月6日)以上

※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。

関連リンク

未来社会価値研究所報(Annual report 2024-25)

1.巻頭言 覆される常識と社会価値を再構築する意義

2.改めて問われる企業価値評価のこれから

3.資本主義2.0:倫理資本主義社会を実現させる条件

4.コンプライアンス経営2.0

第1回/第2回/第3回/第4回/第5回

5.企業の社会的価値創造を推進する多元的企業価値評価

6.地域活性化に向けて“地方議員”に求められる役割とは