オピニオン

【未来社会価値研究所報(Annual report 2024-25)】

4-1.コンプライアンス経営2.0

〜「コンプライしない」主張も含む真のインテグリティの実践〜

2025年10月01日 山口尚之

序論

「現代の企業は、法律等の明文化されたルールを守るだけではいけない」とは、コンプライアンス経営の文脈でよく言われるフレーズである。確かに、いくら法律等の明文化されたルールを守っていたとしても、「信頼」を失ってしまう場合はある。また順守すべきルールが増え続けることが、「ルール疲れ」と「思考停止」を誘発する恐れもある。そのため、ルール順守のみに焦点を当てる「ルールベース」の発想ではなく、ルールの背景にある原理原則(プリンシプル)を意識する「プリンシプルベース」のアプローチが、これからの「コンプライアンス経営」では求められる、という解説は、一定の納得性を有する。

しかし実際には、プリンシプルベースのコンプライアンスは、既存のルールに「加えて」新たに倫理等のプリンシプルも順守するという、順守の範囲が拡大するものであり、「コンプラ疲れ」の傾向は必ずしも緩和されまい。ましてや社会の分断が進み、SNSでの炎上に代表される情緒的なレピュテーションリスクが強まった現代では、プリンシプルの範囲が不明瞭であり、「ルールを守っていても意味がない」とルールの信頼性すら損なわれる懸念がある。

本稿は、このような情勢下にあって、企業に「明文化されたルール以外も順守せよ」と規律の範囲を一方的に広げる要請をすることの、弊害と責任の曖昧さを、全5回に分けて説くシリーズである。そして企業行動がコンプライアンス強化によってがんじがらめになる中で、どのようにコンプライアンスと向き合うことが適切か、どうすれば企業価値を維持・向上できるのか、企業がとるべき戦略を明らかにすることを目的にする。

第1回 「モラル疲れ」を防ぐコンプライアンス経営基盤の強化を探る

コンプライアンス経営の過去と現在

かつての企業コンプライアンスと言えば、語義通りの「法令順守」であった。すなわち、企業は法律や条令といったハードローに加えて、国際基準や業界ガイドラインといったソフトローも含めた広義の「明文化されたルール」を順守することで、不正行為を未然に防ぐという、「ルールベース・アプローチ」のコンプライアンスである。

しかし、たとえルールを守っていても、企業倫理から逸脱し社会的責任を果たしていないと社会から見なされると、外部ステークホルダーからの「信頼」を損なう場合はある。また、ルールの明文化をひたすら広範に、詳細に進めると、順守すべきルールが際限なく多くなり「ルール疲れ」を引き起こすだけでなく、過度な統制が自由な発想を奪い「ルールさえ守っておればよい」と思考停止に陥る可能性も増す。これは、明文化されたルールの順守にのみ焦点を当てたコンプライアンス実践の帰結であり、ルールベース・アプローチの弊害と呼ばれる。

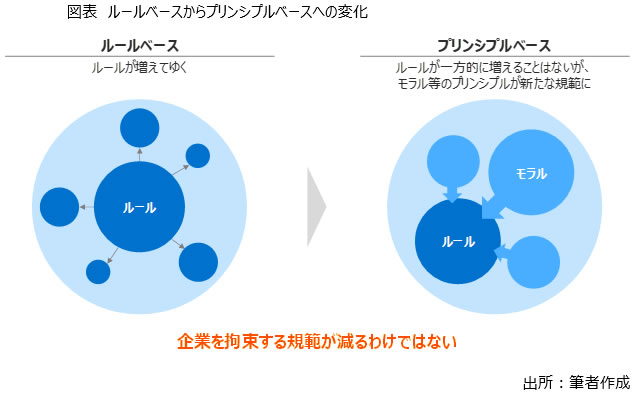

そのため現代のコンプライアンス経営の理論では、ルールベースからプリンシプルベースへの転換が必要だと言われている。すなわち、明文化されたルールの背後にあるプリンシプル(理念や原理原則)を重視し、倫理や社会通念といった必ずしも言語化されていない不文律も意識しながら行動せよ、というものだ。

確かに、プリンシプルベースのコンプライアンスを実践することで、外部ステークホルダーからの信頼を獲得することができ、法的リスクだけでなくレピュテーションリスクの回避にもつながると期待できる側面はある。また、企業をルールでがんじがらめにせず、自主性や創造性を尊重することで、組織の主体性を確保することにもつながるとの期待も生まれる。

コンプライアンス経営の新たな課題

しかし、プリンシプルベースを基礎とする現代のコンプライアンス経営には、新たな課題も見えてきている。「ルール疲れ」に加えて、「モラル疲れ」が新たに登場したのだ。

そもそも、ルールベースからプリンシプルベースに思考が変化したからといって、それまでのルールを無視してよいわけではない。あくまで既存のルールを順守することは前提とした上で、ルールに「加えて」ルールの背景にある原理原則(プリンシプル)も「併せて」意識せよ、というのがプリンシプルベースの要請の実態だ。そのため、企業をそれまでのルールによる束縛から解放したことにはならない。

もちろん、プリンシプルベース・アプローチがルールの一方的な増加に歯止めをかける役割を果たしているのは確かだが、ルールに代わってモラル等のプリンシプルが、新たに企業を拘束するようになった。「あらかじめ決められたルールを頭ごなしに押し付けられるのではなく、あくまで原理原則のみを提示され、具体的な実践は企業の自由な発想に委ねられる」と言われれば、さも企業の自主性が尊重されているように聞こえるだろう。だが見方を変えれば、企業が不文のルールや社会からの期待に過剰に適応し、順守せねばならない対象が拡大しすぎる傾向を生じさせるとも、言えるのではないだろうか。

SNS普及が加速させる「モラル疲れ」

特にこの傾向は、筆者が以前に指摘したように(※1)、一般消費者等の外部ステークホルダーからの印象や評判(レピュテーション)の影響を直接的に受ける業種や企業において顕著となる。BtoBよりBtoCの業界のほうが影響を受けやすいのは明らかだが、消費者の情緒的な印象によって購買行動が大きく変化する、芸術・芸能や広告、エンターテインメント、コンテンツ配信、嗜好品などに特に影響が大きいだろう。

これらの業種に限らずとも、今や上場企業をはじめとする多くの企業が、SNS戦略に注力すると同時に、SNS等で「社会から自社がどう見られているか」を強く意識している。そこにはポジティブなアピールに対する世間からのリアクションだけでなく、コンプライアンスの側面でのネガティブな世間からの評価も、多分に含まれているはずだ。そして自社の商品・サービスの内容やその広告宣伝手法、あるいは事業活動やCSR活動に関する全社的な対外発信、さらには従業員や経営者の行動までもが、社会からの期待に応えられているかどうかを、入念にチェックしていることだろう。

そしてこのチェックは、いかにポジティブな評価を得られるかというよりも、むしろいかにネガティブな評価を受けないか、に重点を置く傾向にある。なぜなら、定性的・情緒的な印象や評判は、ポジティブなものよりもネガティブなもののほうが企業価値に大きな影響を及ぼすと言われているからだ(※2)。これは、理論に基づかなくとも感覚的に十分理解できるだろう。企業がCSR活動等の善行により社会からよい評判を得ようとも、株価がすぐさま急上昇するとは考えにくいが、反対にスキャンダル等で悪い評判が広がろうものなら、たちまち株価が急落する(※3)。

このように、ルールベースからプリンシプルベースへ変化しようとも、企業の自主性が守られるとは簡単には言いにくい。プリンシプルベースとなっても、やはり世間の目を意識した過度な自己規制による、自由な創造性の萎縮といった効果は、多少なりとも現れるものと考えられる。これこそ、筆者が先述した、「モラル疲れ」の真意だ。

どこまでコンプライすべきかは、目的正当性・自己内発性・首尾一貫性で判断すべし

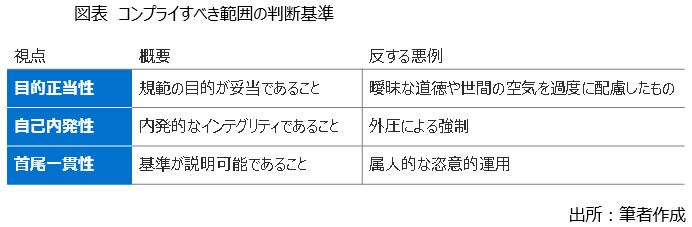

このような「モラル疲れ」を防ぐためには、範囲の曖昧なプリンシプルというものに対し、どこまでコンプライする(順守する)かという境界線を、明確にしておくことが肝要だ。そのために必要と考えられる視点を、以下に3つ挙げる。

第一に、目的正当性が挙げられる。つまり、その原理原則に基づく規範の目的がどの程度妥当かという視点だ。その規範が、誰の自由や権利を守るためのものなのかが明確であり、社会的に合意できていることが要件となる。反対に、曖昧な道徳や世間の空気を過度に配慮したものは、自由への過度な制限であり正当性がないと見なすことができるだろう。

第二に、自己内発性が挙げられる。企業自ら主体的に行動規範を定めて実践している場合は、インテグリティ(誠実さ)に基づく自由と責任の調和と言えるだろう。一方で、自社として妥当と判断していないにも関わらず、外部からの圧力によって強要されるようなモラルは、すぐさま順守すべき対象とはならないだろう。

第三に、首尾一貫性が挙げられる。すなわち、その順守すべき対象の基準が明確に説明可能で、適用に一貫性があるかどうかだ。逆に基準が不明瞭で、属人的に判断され得る任意、あるいは恣意的な運用となるものは、順守対象とするには不十分だと言える。

第1回まとめ:目的正当性・自己内発性・首尾一貫性からコンプライアンスの的を絞れ

企業のコンプライアンスは、ルールベースからプリンシプルベースへの変化によって、法的リスク回避だけでなくレピュテーションリスクの回避も図られてきた。一方でプリンシプルベースのもうひとつの趣旨である、企業の自主的な誠実さに基づく実践は、世間の目という外的圧力によって十分に機能しているとは言い難い。

これに対し、企業はコンプライ(順守)すべきプリンシプルの対象範囲を、目的正当性・自己内発性・首尾一貫性の3つの観点から絞り込むべきであることを提言した。これにより、企業が過度に社会からの期待に応えようと「モラル疲れ」を引き起こす懸念を、防ぐことに寄与すると考えられる。

一方で、企業がコンプライアンス施策を運用する際の具体的な手法や観点は、第1章では述べ切れていない。そこで第2回では、従業員のコンプライアンス管理の観点から、具体的なアプローチを検討する。

(本稿は、「山口尚之,コンプライアンス経営2.0 〜「コンプライしない」主張も含む真のインテグリティの実践〜,未来社会価値研究所報2024-25」を、企業関係者向けに分割し、再編集したものである。)

(※1) 山口尚之「レピュテーション・ゲームの時代における企業価値~企業価値増大とサステナビリティ推進の両立を目指して~」、株式会社日本総合研究所 未来社会価値研究所報2023-24、2024、(参照日2025年8月22日)

(※2) 平屋伸洋『レピュテーション・ダイナミクス』、白桃書房、2015

(※3) ただし、株価がどの程度下落するか、そして下落した株価がどの程度の時間で回復するか、に関するコーポレート・レピュテーション毀損との因果関係は、既往研究からは現時点で十分に明らかにされていない。

以上

※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。

関連リンク

未来社会価値研究所報(Annual report 2024-25)

1.巻頭言 覆される常識と社会価値を再構築する意義

2.改めて問われる企業価値評価のこれから

3.資本主義2.0:倫理資本主義社会を実現させる条件

4.コンプライアンス経営2.0

第1回/第2回/第3回/第4回/第5回

5.企業の社会的価値創造を推進する多元的企業価値評価

6.地域活性化に向けて“地方議員”に求められる役割とは