オピニオン

日本総研 人的資本投資対効果に問いかける ―人的資本版EBPMの可能性―(2025年度)

後編:EBPMの考え方を援用した人事施策の効果検証

2025年08月05日 菅章、佐賀輝、花山愛歩、方山大地

1.はじめに

本稿では前編・後編に分けて、企業における人的資本投資対効果の検証の実態を考察したうえで、企業の人材マネジメントに資する効果検証の手法について解説する。

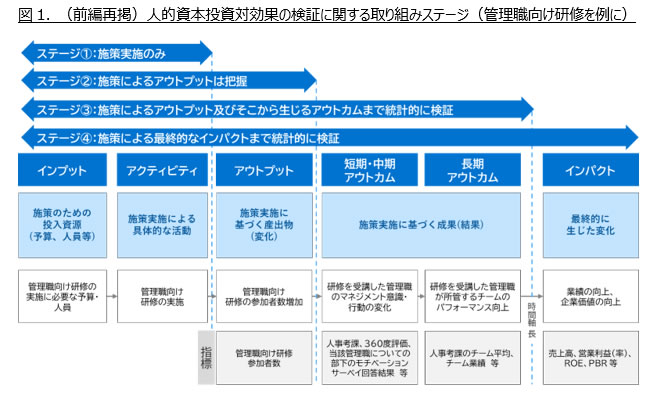

前編では、企業における人的資本投資の情報開示が進む中で、投資対効果の検証が十分に行われていない現状と、その背景にある課題を整理した。多くの企業が研修参加者数などの「アウトプット」指標のモニタリングや検証にとどまっているが(図1のステージ②)、行動変容などの「アウトカム」指標を活用した効果検証(図1のステージ③)が本質的には重要だ。

後編では、公共政策立案に活用されるEBPM(Evidence-Based Policy Making)(※1)の考え方および実際の検証例を援用しながら、人事施策の効果検証を行って施策のアップデートを図る手法の詳細について解説する。

2.仮説検証型と仮説探索型

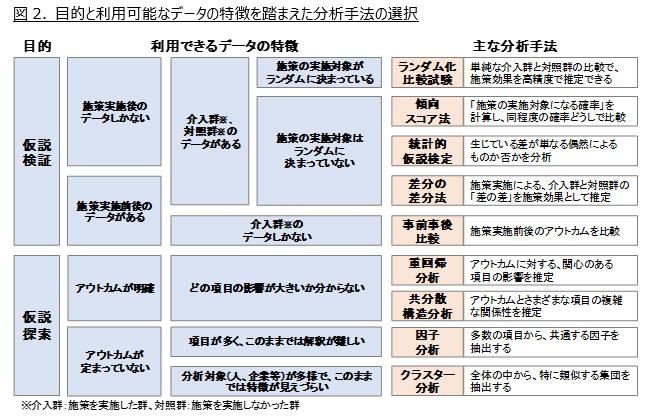

EBPMの領域では、分析の目的や利用できるデータの特徴を踏まえ、図2のように分析手法を選択する。狭義には、関心のある施策が定まっており、その施策がアウトカムに与える効果がどの程度なのか検証する仮説検証型の分析がEBPMの「本丸」と言えるが、さまざまな施策が実施されている中で、関心のあるアウトカムにどの要素が特に影響を及ぼしているか調べたい時や、アウトカム自体も明確になっていない中で保有しているデータから何かしらのパターン・特徴を検出したい時等は、仮説探索型の分析も有用となる。

本稿では、人事施策が狙う成果であるアウトカムが定まっている場合(例えば人材の行動活性化、ワークエンゲイジメント向上等)の分析として、仮説検証型・仮説探索型それぞれの具体例を解説する。

3.仮説検証型の具体例

特定の人事施策が有効な効果をもたらすのかを検証したい場合、「仮説検証型」の分析を実施する。ここでは、管理職初任者向けのコミュニケーション研修について、この研修がチームパフォーマンス向上施策として有効かを検証したい、というケースを例に具体的な分析方法を詳述する。

有効な仮説検証型の分析を行うにあたっては、第一に「実施対象者の割付」が非常に重要である。具体的には、ある集団(例では管理職初任者)のうち施策を実施する群(以下、介入群)と実施しなかった群(以下、対照群)に割り付ける。施策を実施した効果は、この2群のアウトカム指標(例ではチームパフォーマンス)を比較することで検証できる。ただし、有効な人事施策はいずれ集団全員に実施することが望ましいので、例えばパイロット的に介入群に対して施策を実施し、施策の有効性が確認できたら、対照群にも施策を展開する等の運用が良いだろう。

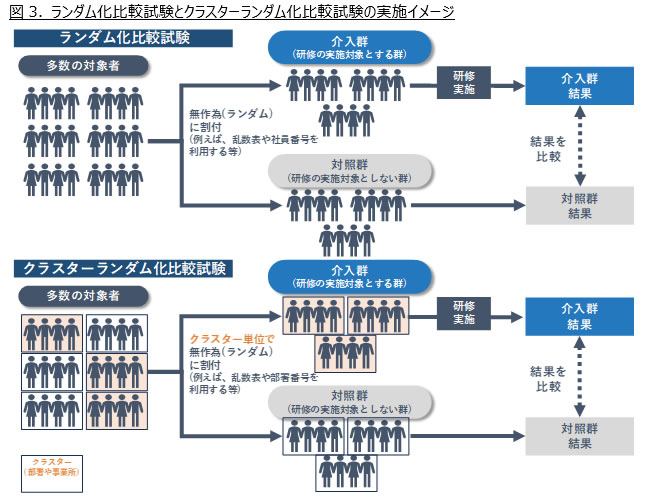

第二に、効果検証にあたっては介入群と対照群の割付は「ランダムに決まっている(ランダム化、無作為割付)」ことが望ましい。多数の対象者をランダムに2群に分け、片方の群のみに施策を行い、2群のアウトカム指標を比較する「ランダム化比較試験(図3の上段)」という分析手法を用いて得られた分析結果は、数ある分析の中でも妥当性の高いものとされる。反対に、介入群と対照群の割付のランダム化が満たされていない場合、推計された施策の効果が妥当とはいえなくなってしまう可能性がある。例えば、管理職初任者のうち希望者先着順に介入群を割り付けた場合、元々積極的な姿勢を持つ人が介入群に集まるなど、偏り(※2)が生じる可能性が高い。この場合、施策によってチームパフォーマンスが向上したように見えても、実は介入群と対照群の元々の特徴の違いを計測しているにすぎず、施策を全社展開しても効果が出なかった、ということになりかねない。

人事施策においてはリソースやコスト、管理の手間などから個人単位でランダムに割り付けることが難しい場合もあるだろう。この場合、事業所や部署といったクラスター単位でランダム化する「クラスターランダム化比較試験(図3の下段)」という手法を用いることもできる。クラスター内の特徴や相関をコントロールする一定の統計的処理を行うことで、ランダム化比較試験に近い分析が可能になる。

このように仮説検証型の分析を実施することで、「経験則や感覚で長年実施されていたが本当に効果があるのかわからない」という施策や、「今後スタートしようと思っている施策で本当に期待する効果が得られるか確かめたい」といった施策の要否を合理的に判断することが可能となる。

4.仮説探索型の具体例

「仮説検証型」の分析は、人事施策がアウトカムに与える影響を直接検証することが可能である。しかし実際の企業実務においては、複数の施策が入り乱れて実施されているため、どの施策がアウトカムに影響を与えているかを検証することが難しいことも多い。このような場合、アウトカムに特に影響を与える因子を調べることで、有効な施策を検討する「仮説探索型」の分析が有効となる。本章では「仮説探索型」分析の一例として、「共分散構造分析」の事例を紹介する。

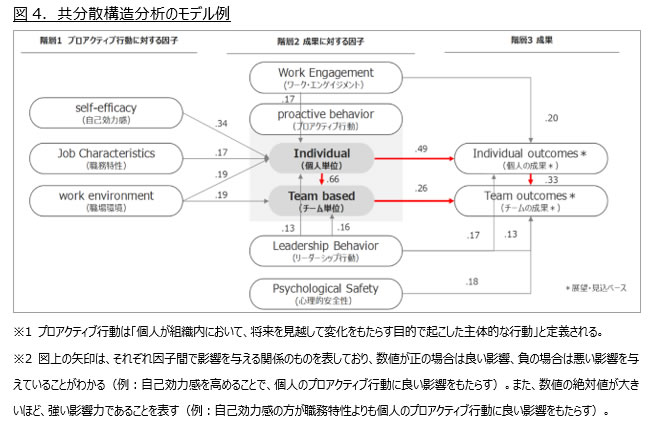

図4は、日本総研が、さまざまな因子が人材の主体的な行動活性化につながり、個人・組織のパフォーマンスを高めるまでの関係性を解明した調査の際に用いた共分散構造分析のモデルである(調査の概要:20,400人のデータを基にプロアクティブ行動から組織パフォーマンスにつながる因果モデルを解明 個人のプロアクティブ行動は、個人の性格・認知、上司との相性ではなく、管理職のマネジメントによって変えられる因子の影響が強い)。企業勤務の従業員2万人強に対して、仕事に関する意識や行動についてのウェブアンケートを行い、個人・チームの成果向上につながる主体的な行動(プロアクティブ行動)を促進するために、重要な因子を特定する試みを行ったものである。

共分散構造分析を実施することで、さまざまな因子間の関係性をモデル化し、特にアウトカムを向上させる因子が何かを特定することができる。そして、数ある施策の中から、特定した因子を向上させる有効な施策を検討することで、効果的な人材戦略につなげることができる。

例えば、今回の図4のモデルでは、プロアクティブ行動を促す因子で最も重要なものは自己効力感であることが統計的に明らかになった。そのため、一般的に自己効力感を高めるために重要と言われる「成功の代理体験」や「社会的説得」(※3)を施策として組み込むことが、対象となった組織にとって、効果的な人材戦略への近道と考えられる。

これまで説明した通り、「仮説探索型」の分析では、さまざまな要素が混在する人事・人材戦略の中で、重要な因子を特定することができる。これまでの人事・人材戦略では、いわゆるKKD(勘・経験・度胸)に基づいて施策を策定していたため、中にはアウトカムへの影響が弱い施策も展開されていた。今後、多くのデータを取得できるようになる中で、データを統計的に分析し、意味のある施策に絞って展開することが重要となる。

5.人的資本版EBPMのすすめ

以上のように、公共政策立案に活用されるEBPMの考え方・手法は、人事施策の立案・見直し・検証にも大いに役立つ。公共政策は、施策実施から目指すゴール・インパクト実現までの道筋が長いこともあり、従前は勘や経験に基づく意思決定が多く行われていたが、EBPMが広まるにつれエビデンスに基づく意思決定へと徐々にシフトしてきている。人事領域においても、同様にEBPMの考え方が広まれば、勘や経験に基づく意思決定からの脱却が図れるものと思料する。

(※1) EBPM(Evidence-Based Policy Making):証拠に基づく政策立案と翻訳される。政策の目的・狙いを明確にしたうえで、合理的根拠(エビデンス)に基づいて政策の立案・見直しを行うこと。

(※2) 統計用語では「セレクションバイアス」と呼ばれる。セレクションバイアスを考慮せずに介入群と対照群を比較して得た差分は「真の施策の効果+セレクションバイアス」の合計となり、真の施策の効果が分からなくなってしまう。

(※3) 「成功の代理体験」とは、先輩の仕事の観察や研修による他者の成功の追体験等を通じて、自分にも(同じように)できるという感覚を持つことで、自己効力感を醸成する方法である。「社会的説得」とは、(1on1面談等を通じて)信頼する上司や周囲がポジティブな言葉で励ましたり、褒めたりすることで、自己効力感を醸成する方法である。

以上

※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。

関連リンク

日本総研 人的資本投資対効果に問いかける ―人的資本版EBPMの可能性―(2025年度)

・前編:「何を」人的資本投資の効果として検証すべきか

・後編:EBPMの考え方を援用した人事施策の効果検証