オピニオン

子どもESGレポート2025 ~子どもコミッションイニシアティブ~

2025年07月18日 石田阿紗乃、小幡京加、佐藤佑美子、清水久美子、鈴木莉乃、福谷文音、麻柄紀子、増田のぞみ、村上芽、山北健生、竜石堂未来

株式会社日本総合研究所(以下、日本総研)では、今回、3回目となる「子どもESG調査2025」(以下、本調査)を実施し、「子どもESGレポート2025」(以下、本レポート)をまとめた。今回は、飲料、外食、素材、電気・ガス、銀行、保険、ゲーム・エンタメ、個人向けITサービス、人材紹介・人材派遣、広告・デジタルマーケティング、ビジネス向けITサービスの11セクターから上場企業59社を対象とした。調査にあたっての基本的な考え方は1回目・2回目と変わらず、「企業は、子どもを企業経営のステークホルダーとして捉えるべき」ということである。

国連子どもの権利委員会は、日本政府への勧告を通じ、企業に対して「子どもの権利に関わる問題を理解したうえで、人権デューディリジェンスを実施する際、企業のステークホルダーとして子どもを捉え、負の影響評価を行うこと」を求めている(※1)。また、国連ビジネスと人権作業部会も、日本では「子どもの権利全般、特にビジネスが子どもの権利に及ぼす影響に対する理解が低い」という問題意識を持ち、「子どもがビジネスにとってどのようなステークホルダー」なのかを実質的に問うている(※2)。

国連の指摘からは、影響のなかでも負の側面が関心の中心にあるようにも見える。しかし企業の動きを負の影響に対する対症療法に終わらせず、内発的・包括的、さらに持続的なものにしていくためには、ビジネスとしての価値を理解する必要がある。企業は、ビジネスによってステークホルダーにポジティブな価値をもたらすからこそ、自身の業績や評判が向上する。そのステークホルダーを考える際に、「製品・サービスの最終ユーザーとしての子ども」「地域住民としての子ども」「22世紀まで生きる世代としての子ども」など、子ども自身をみていく必要がある。

さらに、進展の早いデジタル社会を前提として考えると、子どもと企業の距離が急速に縮まっており、企業にもデジタル社会にふさわしい取り組みが求められる。

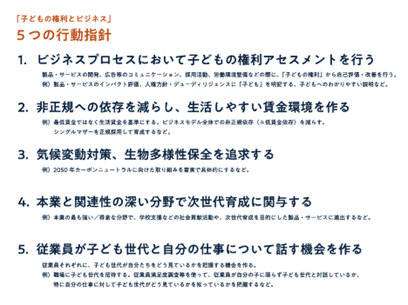

日本総研では、全3回の子どもESG調査、2024年度の「子どもの権利とビジネス研究会」及び多くの方々との意見交換を通じ、日本企業が子どもの権利に取り組むために、具体的なアクションを示す項目として「5つの行動指針」をまとめた。

(出所) 日本総研作成

「行動1 ビジネスプロセスにおいて子どもの権利アセスメントを行う」は、本調査でセクター別に分析してきたような、製品・サービスのバリューチェーンを通じてポジティブな影響を増やし、ネガティブな影響を減らせているのかという点検など、「子どもの権利」からの評価・改善を行うことを促す。

「行動2 非正規への依存を減らし、生活しやすい賃金環境を作る」は、例えば最低賃金ではなく生活賃金を参照したうえで時給等を設定すること、ビジネスモデルとしての非正規雇用依存(すなわち低賃金への依存)を減らすこと、シングルマザーを正規採用して育成することなどの取り組みを促す。

「行動3 気候変動対策、生物多様性保全を追求する」では、規制対応ではなく、子ども世代のために率先して高いレベルでの投資を行い、住みやすく豊かな地球を将来に残すことを促す。

「行動4 本業と関連性の深い分野で次世代育成に関与する」では、例えば地域の学校との協働を増やすなど、社会全体での子育てや次世代育成に取り組み、制度改善に貢献することを視野に入れる。

「行動5 従業員が子ども世代と自分の仕事について話す機会を作る」は、最低限、話す時間があることを前提としたうえで、さらに、子ども世代が自分たちをどう見ているかを把握する機会を作ることを促す。ここでは、自分の子どもに限らない「子ども世代」を対象とし、孫、甥・姪などの親戚の子ども、地域の子どもなど、多様な関わり方を想定している。職場に子どもを招待する(職場見学など)、従業員満足度調査等を使って従業員が子ども世代と対話しているかを把握することなどが考えられる。

※本調査についてはこちらからダウンロードが可能です。

子どもESGレポート2025 ~子どもコミッションイニシアティブ~

子どもESG調査チーム

(※1) 株式会社日本総合研究所「子どもESGレポート」

(※2) 国連 ビジネスと人権作業部会 “Report of the Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises” パラグラフ49に基づき作成

<本調査に関する問い合わせ先>

チーフスペシャリスト 村上 芽 murakami.megumuatjri.co.jp

(メール送付の際はatを@と書き換えての発信をお願い致します)

※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。