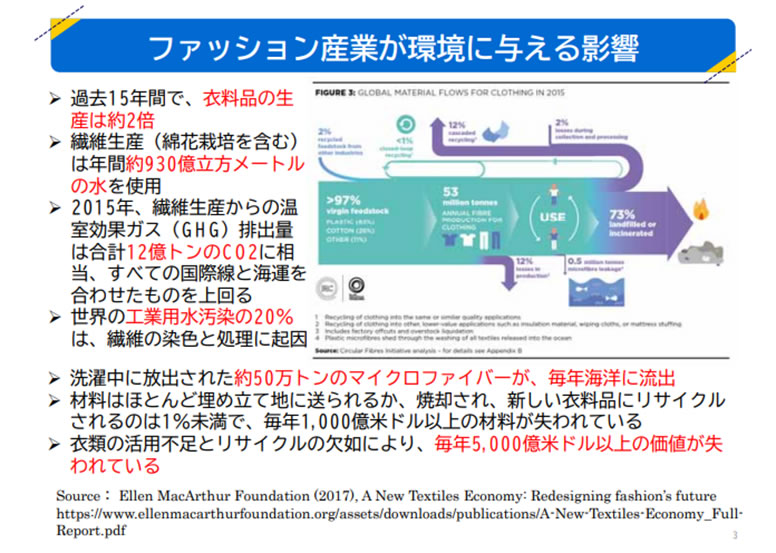

1.アパレル産業の未来予測としての「ファストファッションの終焉」

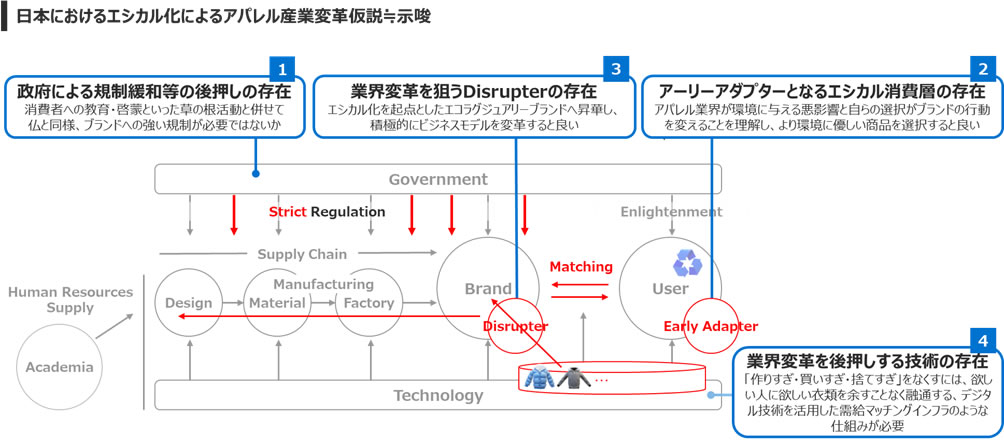

今回、エシカル化による産業変革の一例としてフランスにおけるアパレル産業について調査を行ったが、日本におけるアパレル産業はフランスと同様のシナリオをたどるのだろうか。米国トランプ政権により、全世界的にサステナビリティの取り組みは後退傾向にあるが、気候変動等の影響が軽減されるわけではない。ファストファッションに代表されるアパレル産業の環境影響は放っておけるものではなく、近い将来、日本政府もフランス政府同様、さらなる規制を強めていくものと推察する。

●出所:環境省「第3回 J-GBF行動変容ワーキンググループ【開催報告】」 事例発表より

事例発表より

事例発表より

事例発表よりその結果、起こりうる未来としてはファストファッションの終焉である。大量生産・大量消費・大量廃棄による環境汚染や資源の過剰消費が深刻な課題となっているファストファッションは業界の中で真先に変革の対象となるだろう。

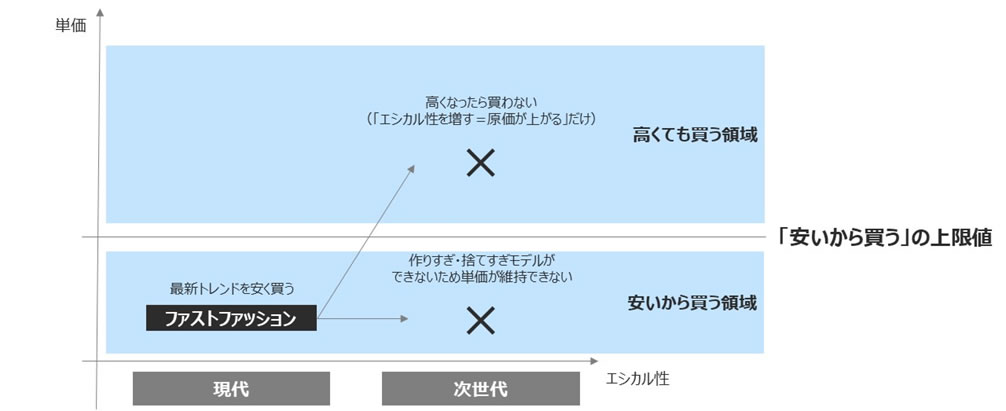

どう変革されるか。ファストファッションは、最新の流行をいち早く取り入れて大量生産することで規模の経済(スケールメリット)を効かせ、低価格で手軽にトレンドファッションを手に入れることができる。手軽ゆえに買う側も1、2回着たら飽きて捨てるというのが常態化している一方、販売側の売れ残りも激しく、衣服が大量に捨てられるというのが実態である。

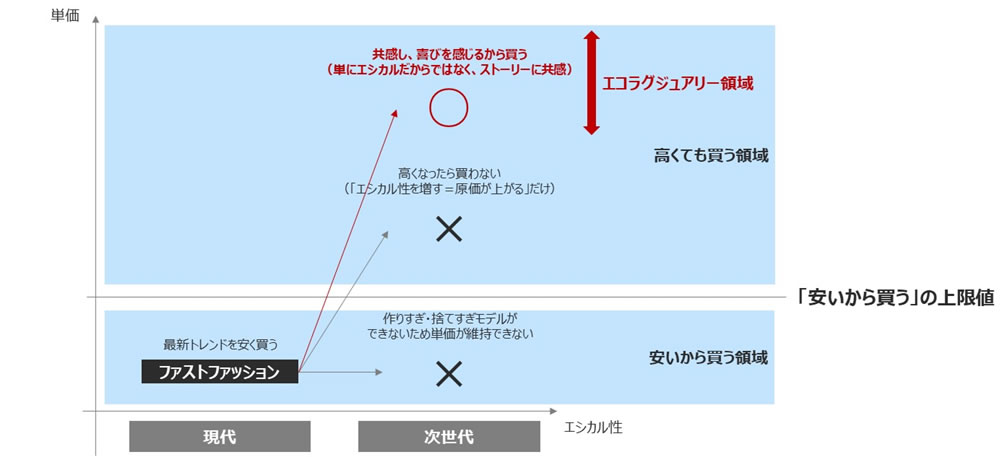

フランスでは、この「作りすぎ・買いすぎ・捨てすぎ」の悪循環から生まれた衣類を身にまとって着飾ること自体がダサいという風潮を生み出しているようにも思える。実際、フランス人は季節ごとに見直したお気に入りの10着のコアアイテムにこだわり、着回していく価値観があるという。そこから鑑みるに、ファストファッションが終焉を迎え、「作りすぎ・買いすぎ・捨てすぎ」ができなくなった後は、「トレンドをどこよりも安く提供する」から「クローゼット内の10着にいかに入り込めるか」の勝負に変わってくるのではないだろうか。そう考えれば、こだわりの10着の“こだわり”を感化させる文脈の1つとして「エシカル性」が重要となり、「環境に良い服を私は選んでいる」「気に入った服を丁寧に着続けている」という自己表現便益を訴求することにエシカルマーケティングの本質があるように思える。

つまり、エシカル化が進めば「作りすぎ・捨てすぎ」ができなくなることから最新トレンドを安く買うことができなくなり「最新トレンドを安く買う」市場は消滅する可能性が高い。他方、エシカル性を追加することは原価を高め、小売価格が高くなるが、ノンブランドの最新トレンドに高いお金を出して買う人はいないので、この道も生き残り策としては適切ではない。エシカル性が進む世界の中ではファストファッションが終焉を迎えるのは避けられない。

●出所:日本総研

2. 日本におけるエシカル化によるアパレル産業変革に向けた4つの提言

日本におけるエシカル化によるアパレル産業変革にあたっては、企業のみならず、政府や消費者、技術の役割も欠かせない。政府に対しては①ブランドへの強い規制といった後押しを、消費者に対しては②意識変革および行動変容を、企業に対しては③エシカル化を起点にしたエコラグジュアリーブランドへの昇華を、技術に対しては④需給マッチングインフラの構築をそれぞれ提言したい。

●出所:日本総研

3. 提言①:政府による後押し

アパレル産業において長年続いてきたビジネスモデルを変革するためには、とりわけ政府・行政の果たす役割は非常に大きいと考えている。具体的には、フランスの衣類廃棄禁止法やファストファッション規制法などのようなブランドへの強い規制が必要ではないか。また、消費者の意識変革のため、彼らへの教育・啓発といった草の根活動も欠かせない。消費者の意識変革にとどまらず、行動変容まで後押しするためには消費者がより環境に優しい製品を選びやすいよう、企業への情報開示の義務付けも必要となるだろう。特に第三者評価制度や認証ラベルなどを整え、ウォッシュ対策を講じるとなお良い。

4. 提言②:消費者の意識変革・行動変容

消費者に対しては、アパレル産業が環境に与える悪影響と自らの選択がブランドの行動を変える大きな力を持つことを理解し、より環境に優しい商品を選択すると良いと考えている。初期はどうしても価格が高くなるため、各人が可能な範囲で取り組むと良い。また、安いが品質の低いものを選ぶよりも、多少価格が高くても品質が良く長く使えるものを選んだほうが長い目で見ると経済的な場合も多いため、長く着られないものを買ってすぐ捨てるようなスタイルは見直す意義がある。

5. 提言③:エシカル化を起点としたエコラグジュアリーブランドへの昇華

日本のアパレル産業を見渡した時に、モノづくりに定評があるものの、世界に通用するようなラグジュアリーブランドは多くない。また、日本のアパレル産業で活躍する事業者の多くは比較的単価の安いファストファッション型が多いことから鑑みると、エシカル性の進展によるアパレル産業変革の影響は大きい。エシカル性の進展による産業変革が進展することをただ待っているのではなく、積極的にビジネスモデルを変革していくことが求められるのではないか。

では、どう変わるべきか。その1つの解決策がブランド化にある。「最新トレンドを安く買える」ことに重点を置くのではなく、そのブランドの「哲学やストーリーに共感する喜びや楽しみ」に重点を置くべきではないか。企業に対するエシカル要請が高まる中、制度対応やトレンド対応として付け焼刃的にエシカルに対応していくのでは消費者からの共感が得にくいうえに、ウォッシュになりかねない(※1)。一度、ウォッシュ的な印象がついてしまうと風評被害を払しょくするのも大変である。

本調査における有識者へのインタビュー結果から、エシカル消費者は、①情報収集を能動的に行う、②ウォッシュを疑う、③情報共有する、など一般とは異なる行動をとることが分かった。彼らをペルソナにしたカスタマージャーニーを描き、彼らに共感される新たなエシカル性の高いブランドをつくることがファストファッション型ビジネスからの脱却の1つの活路になるのではないか。

●出所:日本総研

6. 提言④:需給マッチングインフラの構築

フランスでは、素材を再生可能なものに代替するようなプレイヤーが多かった一方、産業全体やサプライチェーン全体を循環型にするようなプレイヤーが少なかった。「作りすぎ・買いすぎ・捨てすぎ」をなくすには、欲しい衣類を欲しい人に届ける仕組みが必要であるが、余った衣類を再流通する仕組みや衣類のレンタルを取り扱うメジャープレイヤーはあまり存在しなかった。フランスでは日本とは逆にブランド志向が強すぎるあまり、プロダクトアウト型が多く、マーケットイン型や情報の非対称性を埋めるような発想による産業のエシカル化の推進はあまり見られなかったことを鑑みると、日本企業の参入余地は大きいのではないか。

(※1) エシカル性を追求しているようで実態が伴っていないさま

以上

※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。