本コラムでは、エシカル化によるアパレル産業変革に関するフランスでのインタビュー調査について、①企画編、②設計編、③実査編、④示唆編、と4回シリーズで論じていく。初回である本稿では、エシカル化による産業変革という観点でベンチマークとなる自動車業界を取り上げながら、本調査の企画内容を説明したい。

1. エシカル化による産業変革

国際エネルギー機関(IEA)によると、世界の電気自動車(以下、EV)の普及率は2023年時点で約18%であり、2023年に世界で販売された新車のほぼ5台に1台がEVであったことを意味する。このように自動車業界では従来のガソリン自動車より環境負荷の少ないEVを選ぶ消費者が増えており、エシカル消費*が進展していると言える。その火付け役となったのが現在、世界をにぎわせているイーロン・マスク氏が創業した米国テスラである。

気候変動に代表される社会課題の顕在化が進む中、脱炭素は世界的な課題として取り上げられ、自動車業界においてもかねて変革が求められていた。しかし大手自動車メーカーは、新興国を中心とした世界的な人口増に伴うモータリゼーション需要によりガソリン自動車の販売台数が年々増加傾向にあるあり、イノベーションのジレンマに陥る中、イノベーターとして現れたのがテスラであった。

テスラの成長は自動車産業の構造を大きく変えたといえ、今後、サステナビリティの重要性がより増す中で、自動車産業と同じようにエシカル性の追求があらゆる産業の変革を起こすかもしれない。そうであるならば、テスラがどう産業変革を促していったのか、エシカル性の追求による変革が起きるのはどの産業か、その産業変革を先取りで予測できるのであれば、日本企業にとって有益な示唆が出せるのではないか、という見地に立ち、本調査・研究を行うに至った。

2. テスラによる自動車産業変革とは

テスラは、2010年後半から2020年代初頭にかけてEV市場の拡大を強力に牽引し、EV普及の中心的存在となった。EV普及の歴史を遡ると、1970年代のオイルショックや大気汚染問題を契機にEVへの関心が高まったが、当時のバッテリー技術の限界から普及には至らなかった。1990年代以降、地球温暖化対策やカルフォルニア州のZEV(Zero Emission Vehicle)法などを背景に世界的にEV開発が再開され、2000年代に入り、リチウムイオン電池などバッテリー技術の進化、パワーエレクトロニクスの発展により、EVの性能が大幅に向上した。かかる状況下、ガソリン自動車を主力とする既存の大手自動車メーカーはイノベーションのジレンマによりEV開発が後手になっていたが、テスラが破壊的イノベーターとして台頭し、EV市場の普及を加速させた。テスラは多くのイノベーションを起こした結果、販売台数が30倍のトヨタの時価総額を上場からわずか10年で抜いていった。

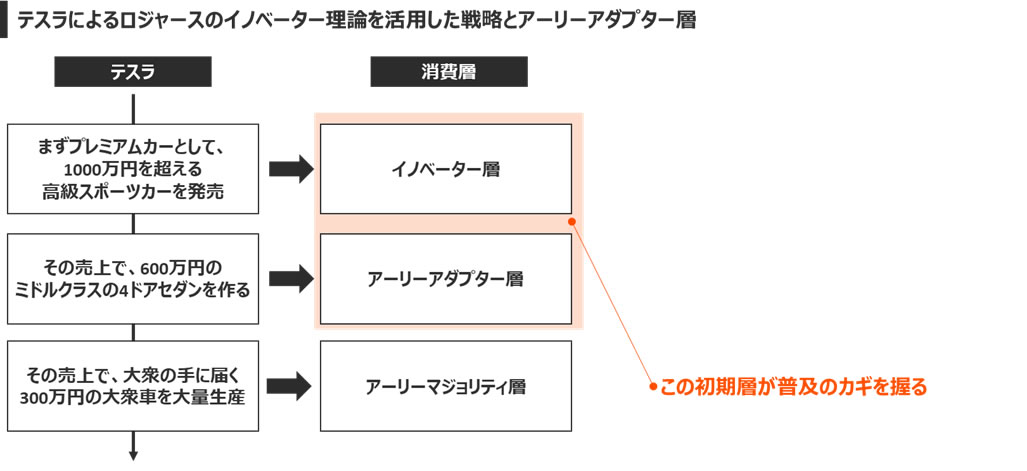

また、テスラを率先して購入したアーリーアダプター層の存在もEVの普及に大きな役割を果たしている。具体的には、一千万円を超える高級スポーツカーをイノベーター層に、次に六百万円のミドルクラスの4ドアセダンをアーリーアダプター層に、一般消費者の手に届く三百万円の大衆車をアーリーマジョリティ層に届けていく戦略でEVを自動車市場に浸透させるに至った。このことからテスラがイノベーター理論を用いて初期層に好まれるプロダクトを作ったとも言える一方、そのプロダクトを率先して購入したイノベーターおよびアーリーアダプター層といった消費者の存在がEV市場を作ったとも言える。

●出所:日本総研

さらに、米国政府の政策的な後押しもEV普及に大きな役割を果たしている。2021年8月にバイデン政権は2030年までに新車販売の50%をEVにする目標を掲げ、インフラ投資・雇用法を2021年に成立させ、この法律によりEV充電インフラ整備に150億ドルが投じられた。その他にも、2027年以降の小型および中型車両の複合汚染物質排出基準を発表し、温室効果ガスおよび大気汚染物質の排出基準を定めたり、新車EVに最大7,500ドル、中古車に最大4,000ドルの税額控除を提供したりしている。このように米国政府は普及目標とインフラ整備、規制、補助金や税制優遇など多くの政策的な後押しを行ってきた。

最後に、EV普及には革新的な技術開発も重要な役割を果たしている。消費者がEVを買わない大きな理由に「バッテリーの持続性」にあったが、テスラはバッテリー容量の増加、バッテリーエネルギー密度の向上、回生ブレーキ効率向上といった技術開発を行い、航続距離を従来よりも長くすることに成功している。他にも車体の軽量化技術や電動パワートレイン技術、充電インフラと充電技術の発展により、EVを消費者にとってより魅力的な商品へ昇華させることができ、EV普及を大きく後押ししたと言える。

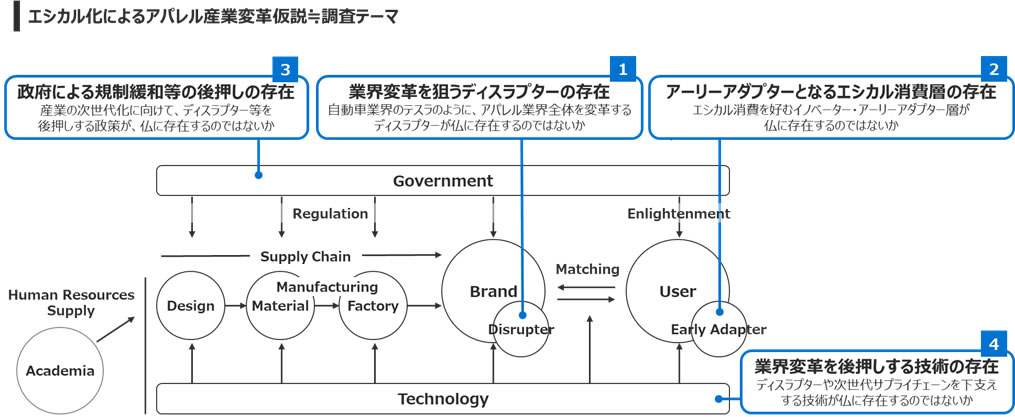

これらを鑑みると、①業界変革を狙うディスラプターであるテスラ、②テスラのプロダクトを率先して購入した消費者層、③米国政府による政策的な後押し、④EV普及を後押しする技術の存在が、EV普及を実現させ、自動車産業の変革の後押しになったと言える。

4. 次に変革が求められるのはアパレル産業か

昨今ESG・SDGsに代表される社会課題の顕在化が企業に対してエシカル行動を要求するものの、経済合理性とのバランスが取れないことからその動きは十分に進んでいない。しかし、社会課題の中でも喫緊の課題と言われる気候変動への対応は待ったなしであり、2020年から2030年は「決定的な10年(critical decade)と言われ、この10年の過ごし方がカーボンニュートラルの達成可否を決める。そのため、企業に要求されるエシカル行動のうち、最も重要度の高い問題が気候変動対策であるとの認識に基づくと、次に変革が求められる我々消費者にとって身近な産業はアパレル・繊維産業ではないか。

国連貿易開発会議(UNCTAD)によれば、アパレル・繊維産業が世界で2番目に環境汚染が大きい産業と言及されており 、実際のところ、アパレル・繊維産業は世界の温室効果ガス排出量の約60%、世界の工業用排水汚染の約20%を占め、国内新規供給量のうち約60%は廃棄されている。アパレル産業の中でもファストファッション業態は大量生産・大量廃棄型のモデルであり、気候変動を助長する二酸化炭素排出量の問題に加え、水の大量消費、廃棄物の大量廃棄等、問題多き産業として認知されている。

この問題意識からアパレル産業のメッカであるフランスでは、地球共生可能なアパレル産業を志向し、規制を強化している。2022年1月には世界で初めて「衣服廃棄禁止令」を施行し、企業が売れ残った新品の衣類を焼却や埋め立てによって廃棄することを禁止すると共に、寄付やリサイクルを義務付けている。また、消費者が不要になった衣類などを回収するために、全国約5万カ所に衣類専用の回収ボックスを設置している。

以上の問題意識および背景から、エシカル化によるアパレル産業変革を先取りするフランスの動向を調査し、日本におけるアパレル産業変革への示唆を導出することを本調査の目的として定めた。

●出所:JETRO「フランスを中心とする欧州アパレルブランドのサステナビリティ動向調査」

5. テスラの成長モデルに基づくアパレル産業変革における調査テーマの設定

テスラの事例レビューに基づくと、エシカル化によるアパレル産業変革が先行しているフランスでは、①業界変革を狙うディスラプター:自動車業界のテスラのようにアパレル業界全体を変革するディスラプター、②アーリーアダプターとなるエシカル消費層:エシカル消費を好むイノベーター・アーリーアダプター層、③政府による規制緩和等の後押し:産業のエシカル化に向けた政策、④業界変革を後押しする技術:ディスラプターや次世代サプライチェーンを下支えする革新的な技術、が存在しているのではないか、という仮説が立てられることから、これら4つを調査テーマに設定した。第二部の設計編では、これら4つの調査テーマに基づく詳細な調査項目と、それら項目をどう調査し、明らかにしていくかの設計について解説する。

●出所:日本総研

* 本稿では、人や社会・環境に配慮した消費行動の意味で使用する

以上

※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。