オピニオン

【レピュテーション・ゲームの時代における企業戦略 ~企業価値増大とサステナビリティ推進の両立を目指して~】

第4回 自社を縛るハードロー形成へ行動する企業像と企業戦略の転換

2024年12月17日 山口尚之

| 本連載は、SNSの普及等により良い評判の獲得と悪評の回避が目的化した「レピュテーション・ゲームの時代」を生き抜くために、企業はどのような行動をとるべきかを、全4回に分けて多面的に論じるものである。最終回である本稿では、企業が真に自社の企業価値を守るための行動とは何かという視点で、提言を述べる。 |

提言:企業はあえて自社を縛るハードロー形成に向けた行動を

レピュテーション・ゲームと化した現代、企業への萎縮効果により社会全体の効用が減じてしまうことを回避するために、第一義的には「国民の意識の変化」が必要だろう。SNS等で企業への批判が表出した際に、それは法的・客観的に批判されるに相当なことなのか、自分が批判に参加することが有意義なことなのか、を冷静に判断できる国民のリテラシーが求められる。他方で、自社の企業価値の維持・増大を目指す経営者等の視点に立つとき、企業が主体的にこの理想像の実現のためにできる行動もありうる。

それは、企業が積極的に自社を縛るハードロー整備に向けて行動せよ、というものだ。これは、マーケットは自由であればあるほど企業にとっては望ましいとする従来の言説とは対極にある。企業や業界がみずから規制を増すために行動するというのは、一見すると矛盾しているように感じるだろう。

しかし現代の市場経済において、企業がとる行動は、良質な財・サービスを安価に提供することでリターンを増やそうとするプロフィットシーキングだけではない。ロビイングによって政治を動かし、いかに自社に有利な規制やルールを敷いて他社を排除するかという、レントシーキングにも日々労力を割いている。

ロビイングや他社排除と聞けば、自社の利益を最大化するための利己的で不誠実な行為だと感じる人も多いだろう。実際に経済学用語のレントシーキングは、企業が支払うコストが消費者の効用を上げることに繋がらず、社会全体で見れば資源の浪費であるという、否定的な意味で用いられる場合が多い。

ただ、社会全体の福利厚生に適う規制やルールも存在し、企業のレントシーキング活動をこの福利厚生と一致させることも、不可能ではないはずだ。タクシー業界が自動車旅客運送の規制緩和に反対する行為を、自業界の利権を維持するための悪しきレントシーキングだと決めつけるのは簡単だが、利用者の安全確保や道路交通の無秩序化防止という観点では、社会全体の福利厚生と一致していると見ることもできる(だからこそなかなか結論が出ないのだが)。

タクシー業界の事例は、一見して明らかに利己的なレントシーキングだが、例えば、仮に鉄鋼メーカーが敢えて炭素排出規制を新たに整備するロビイングを行う、あるいは畜産業界が敢えて家畜の生育環境や屠殺手法に関してアニマルウェルフェア規制導入に向けて働きかける、といった行動をとることは、どうだろうか。一見すると、単に自社や業界の自由な事業活動を妨げる自己矛盾した行為に映るかもしれない。

しかし、これまで述べてきたように、高度に情報化した現代社会においては、思いもよらないことが企業の批判の対象となり、コーポレート・レピュテーションを低下させ、企業価値を棄損する可能性があるということが、最大のリスクになる。そして、こうしたリスク対策には「ここまでやればよい」という線引きが存在しない。特に、法律等の明文化されたルールによってオーソライズされていない領域では、情緒的な意見がクローズアップされやすく、企業の対応もより際限が無くなっていく。アニマルウェルフェアなど、比較的新しく登場した概念がまさにそれだ。ならば、敢えて自社を拘束するハードローを先んじて制定させることで、自社の法的な正当性を主張しやすくする状況を予め作っておくということが、リスク回避のための有効な方策となり得る。そして同時に、企業が萎縮状態に陥っている現状を是正することにも繋がるだろう。サステナビリティと整合的なレントシーキングこそが、現代社会において的を射た企業戦略と位置づけることができるのである。

もちろん、繰り返し述べてきた通り、法的な正当性を主張しさえすれば批判を抑えられるというものではない。しかし少なくとも、正当性を主張する材料としては、最大限有効に活用できるはずだ。結果として、コーポレート・レピュテーションの棄損に伴うコストの削減も、期待できると考えられる。

例えば2023年10月に景品表示法が改正され、いわゆるステルスマーケティングが禁止された。これまでもSNSでの著名人等による投稿がステルスマーケティングとして批判の対象となることはあったが、それを裁くルールは我が国に無かった。この法改正の背景に、広告業界等の直接的に影響を受けるであろう関係者による主体的なロビイングがあったかは不明である。しかし「やって良いことと悪いこと」の境界がある程度明確になったという点では、長期的に業界や関係者にとってもポジティブな影響が現れるのではないだろうか。

「自主的な自己規制の強化」という戦略が、果たして企業価値の維持・増大に繋がるのかという因果関係の立証と、どの程度繋がるのかという感度分析は今後の課題である。これらの分析には、With/Without比較試験やランダム化比較試験といった厳密な比較検証は難しいと考えられるものの、一定のファクトの収集によるロジックの検証は可能であろう。同時に「自社を縛るハードロー形成が企業価値を守る」というロジックの、企業価値の維持・増大との因果関係の立証や感度分析も残された宿題だ。これも厳密な比較試験の実施は困難だと想定されるが、実例を基にロジックの確からしさを示す可能性はある。

おわりに:ハードローこそが自分を最も自由にしてくれる

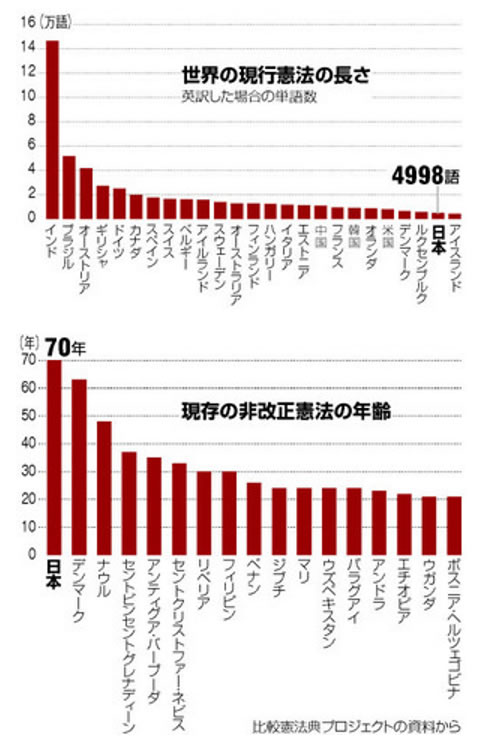

再び阿部謹也氏の著作を参照するが、日本人は和を尊び、世間の目や空気を重んじる民族である。「阿吽の呼吸」や「常識」を重視し、どちらかと言えば「個人」よりも「全体」の利益を優先する。相対的に、明文化されたルールや決まり事よりも、不文律を大事にしがちである。結果的に、法律等の成文法を増やしたり、書き換えたりすることに対して、腰が重くなりがちである。例えば国家の最高法規である憲法について国際比較すると、我が国が明文化されたルールを増やしたがらず、変えたがらない様子がうかがえる。我が国の憲法は、他国と比較して単語数が少なく、また制定後70年以上にわたって改正したことが一度もないという、極めて特殊なものだ(※1)。

もちろん、不文律を重視する姿勢が我が国の強みと言える側面もある。フランシス・フクヤマ氏が著書で語っていた通り、常識という不文律で国民が結束できたことが、信頼と安心感を生み、過剰な契約主義に陥ることなく経済を素早く回転させられたことから、高度経済成長を実現できたという考察には、説得力がある(※2)。

しかし、信頼と同調圧力は表裏一体である。不文律による牽制効果が過度な萎縮効果となれば、経済は硬直化し、我が国の国際競争力を衰退しかねない。

そう考えると、ハードローこそが我々を最も自由にしてくれる、とすら感じられる。

ハードローの定義が、法律や条例といった法的拘束力のあるルールであることを踏まえると、「ハードローによって自由になる」という表現は、一見すると語義矛盾するように感じられる。しかし我々は、慣習等の不文律に加え、ガイドラインや行動規範といった明文化されたものも含めたさまざまなソフトローに囲まれている。そしてこれらは、法的拘束力を持たないとは言いつつも、実際には「世間の目」という監視機能を通して牽制効果をもたらし、強力な実効性をもって我々を拘束している。コロナ禍における飲食店への時短営業の要請は拘束力の無いソフトローだったが、都内の飲食店の実に96.5%が応じると判断した(※3)。その理由として「世間からの心象を考慮して」と回答した店舗が複数ある通り、少なくとも我が国にとってソフトローには実質的な拘束力がある。

それならばむしろ、ハードローで身を包み、法的な正当性を武器に市場経済の荒波を進む方が、自由に行く先を決められるのではないだろうか。筆者は以前、「現代の企業が、レピュテーションという波に流されるままに大海原を彷徨う小さな舟のように見える」と書いたが(※4)、ハードローによって企業が活力を増し、企業価値を高めていく未来を期待している。

(本稿は、「山口尚之,レピュテーション・ゲームの時代における企業価値 ~企業価値増大とサステナビリティ推進の両立を目指して~,未来社会価値研究所報2023-24」を、企業関係者向けに分割し、再編集したものである。)

(※1) 駒村圭吾&ケネス・盛・マッケルウェイン,施行70年 憲法を考える「70年変わらない意味」,朝日新聞 東京朝刊,2017-5-2,P13

(※2) フランシス・フクヤマ,「信」無くば立たず,三笠書房,1996

(※3) 株式会社シンクロ・フード,飲食店の95%が感染防止ガイドラインを実践。一律の時短協力金に疑問の声も

,PR TIMES,2021-2-3(参照 2024-5-29)

,PR TIMES,2021-2-3(参照 2024-5-29)(※4) 山口尚之,レピュテーション・ゲームの時代における企業価値,未来社会価値研究所報2022,P31

※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。

関連リンク

連載:レピュテーション・ゲームの時代における企業戦略 ~企業価値増大とサステナビリティ推進の両立を目指して~

・第1回 企業価値とレピュテーション

・第2回 「自主的な自己規制」が定石の戦略になる時代

・第3回 レピュテーション・ゲームの時代がディストピアになる懸念

・第4回 自社を縛るハードロー形成へ行動する企業像と企業戦略の転換