オピニオン

【レピュテーション・ゲームの時代における企業戦略 ~企業価値増大とサステナビリティ推進の両立を目指して~】

第2回 「自主的な自己規制」が定石の戦略になる時代

2024年11月19日 山口尚之

| 本連載は、SNSの普及等により良い評判の獲得と悪評の回避が目的化した「レピュテーション・ゲームの時代」を生き抜くために、企業はどのような行動をとるべきかを、全4回に分けて多面的に論じるものである。 |

「柳モデル」の何が画期的か

第1回では、企業がサステナビリティ施策を推進するのは、何がしかの自社へのリターン(メリット・利得)があるはずだという仮説のもと、コーポレート・レピュテーションがバリュードライバーとして機能し、フリーキャッシュフローの増加や資本コストの低下という形で企業価値を創造するという道筋を示した。その上で、企業の経営者や戦略企画担当者にとっては、具体的にどのような戦略を採ることで効率的に企業価値が増大するか、が関心事だろう。本章ではその、レピュテーション向上動機をもとに個社が採りがちな「定石」を検討する。

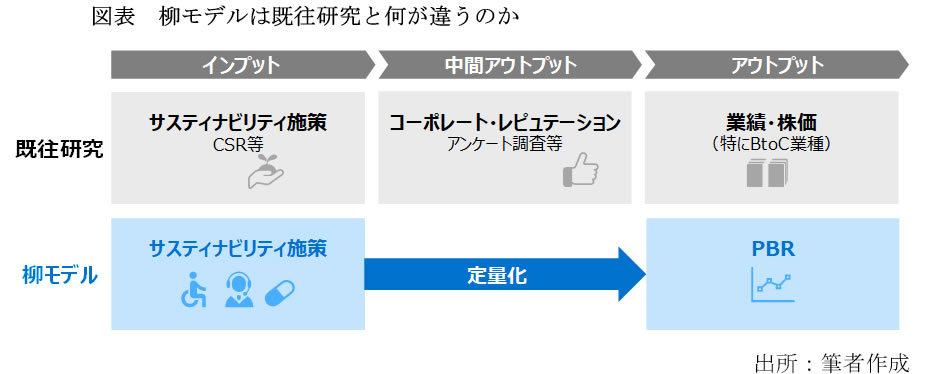

過去の研究では、企業がCSR等のサステナビリティ施策を実施すると、企業の評判(コーポレート・レピュテーション)が向上するということが、一般消費者へのアンケート調査等で観測されている。また、コーポレート・レピュテーションが高い企業ほど、業績や株価といった指標で優位にあることが確認された研究もある。これら2通りのアプローチを組み合わせることで、サステナビリティ施策を実施するとコーポレート・レピュテーションが向上し、企業価値を押し上げるという三段論法を展開することは不可能ではない。しかし企業のサステナビリティ推進と企業価値増大との関係を、直接的に観測するとなると簡単ではない。

エーザイ元CEOの柳良平氏はIIRC-PBRモデルを用いて、統合報告書の中でサステナビリティ施策とPBRとの相関を示している(※1)。いわゆる「柳モデル」の通称で有名な、価値創造モデルである。ここでは、財務資本に加えて知的資本や人的資本、社会関係資本といった非財務資本も盛り込み、人的資本関連では障害者雇用率や女性管理職比率、社会関係資本関連では調剤薬局取引先軒数やホットライン問合せ数といった指標と、PBRとの関係を重回帰分析によって定量化した。

その「新しさ」は、サステナビリティ推進と企業価値増大との関係性を、要素分解しつつ直接的に説明することで、どの施策をどの程度実施すると、どの程度企業価値が増大するかを、定量的に示したことにある。とは言え、相関関係を示しただけであり因果関係があるとまでは言えないという見方や、アウトプットがあくまでPBRであって企業価値を直接的に表現したものではないという見方もある。現在では更に、DCF法へより直接的にサステナビリティ施策の要素を導入する試みが行われており、今後の発展が期待される(※2)。

サステナビリティ推進は価値創造のひとつの道筋に過ぎない

ここで注意すべきは、サステナビリティ施策によって確かにコーポレート・レピュテーションが向上し企業価値は創造され得るが、コーポレート・レピュテーションを経由した企業価値創造の起点は、サステナビリティ施策だけに限ったものではない点である。

サステナビリティ推進の他にも、経営者や従業員の行動実態、PR・IRや危機対応としての謝罪会見、企業不祥事における内部調査実施等など、コーポレート・レピュテーションに影響を与える要素はさまざま挙げられる。これらはすべて、コーポレート・レピュテーションを管理することを目的としたアプローチという意味では、一体のものとして取り扱うことができると考えられる。以下、これらのアプローチを、レピュテーション・マネジメント・アプローチと呼ぶことにする。

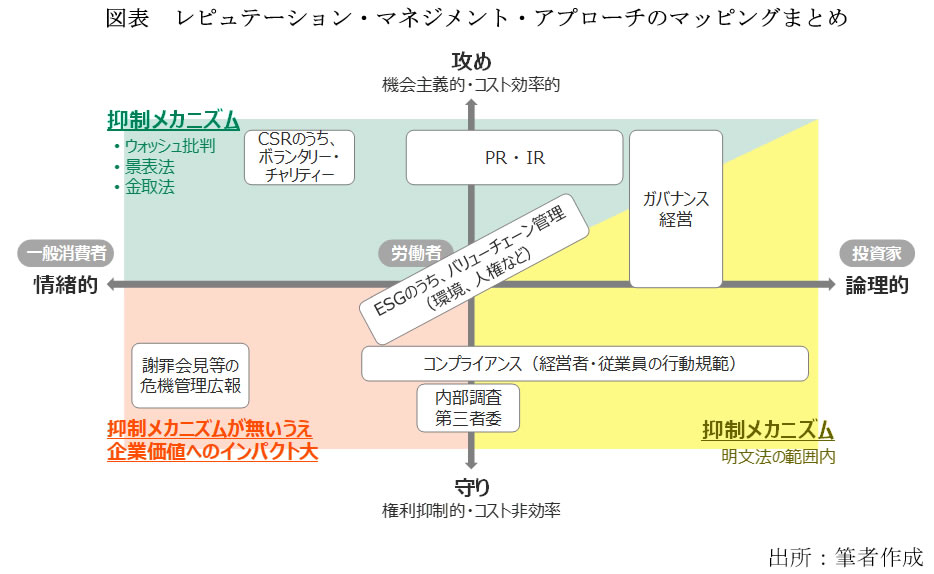

レピュテーション・マネジメント・アプローチの分類①:攻めと守り

ここで、レピュテーション・マネジメント・アプローチを構造的に理解するために、いくつかの軸で分類したマッピングを試みる。最初の軸は、「攻め」か「守り」かである。主にコーポレート・レピュテーションの向上を期待して行う、機会主義的でコスト効率を重視した、どちらかと言えば直接的な利己性に基づくアプローチを「攻め」、主にコーポレート・レピュテーションの棄損防止を目的に行う、権利抑制的でコスト効率の低い、どちらかと言えば利他性に近いアプローチを「守り」と定義する。

PRやIRは、基本的に自社の良い側面をアピールするアプローチであり、攻めに該当するだろう。CSR活動に位置づけられるボランティア活動への参加やチャリティーへの協賛、ESGの“G”に該当するガバナンスを意識した経営も、同様の理由から攻めに分類できるはずだ。

一方で経営者・従業員の行動規範の整備・徹底といったコンプライアンス施策は、コーポレート・レピュテーションの棄損を防ぐ守りのアプローチだと言える。同様に、不祥事等のリスクが顕在化した際に行う、内部調査や記者会見等も、守りに該当するだろう。

環境や人権に配慮したバリューチェーンの管理は、環境・人権に配慮した調達を行っているとアピールすることで、自社のコーポレート・レピュテーション向上を図るという攻めの意味もあれば、環境・人権に配慮した調達を行うことで批判を回避するという守りの側面もある。よって両者の中間に置くことにする。

レピュテーション・マネジメント・アプローチの分類➁:論理的と情緒的

第二の軸としては、アプローチが論理的か情緒的か、を設定する。

企業やその製品・サービスに対するレピュテーションには、科学的なデータやファクトに基づく定量的・客観的なものと、心理的な好感/嫌悪感等に基づく定性的・主観的なものとがある。前者を論理的、後者を情緒的として、各種のレピュテーション・マネジメント・アプローチが、受け手にどちらの効果を期待したものかという基準で分類する。

ガバナンス経営は、コーポレートガバナンス・コードといった明文化された基準に従った行動という意味で、論理的な側に分類できるだろう(ただしコーポレートガバナンス・コードは具体的な数値基準等まで示したものではなく、あくまで経営における考え方や姿勢を示したものである)。コンプライアンスも「法令順守」の語義の通り、法令という成文法に基づくという意味で論理的と言える。ただし現在では、コンプライアンスにおいて社会規範といった不文律を意識した行動も求められる傾向にあることから、一部情緒的な側面も含まれることになる。対外的なコミュニケーションのうち、特にIRは定量的・客観的なデータを示すものであり、論理的と言える。

一方で同じ対外的コミュニケーションでも、PRは心理的な好感度の上昇を意図しているものであり、情緒的な側に分類できる。リスク対応における対外的コミュニケーションは、謝罪会見など極めて情緒的なアプローチもあるが、内部調査や第三者委員会の設置といった手法は、比較的論理的なアプローチと言える。

マッピングの考察

さて、これら個々のレピュテーション・マネジメント・アプローチについて、企業価値増大との因果関係や費用対効果を完全に明らかにした研究は、現時点では確認できない。しかし、因果関係とまでは言えないが、企業価値との間に比較的強い相関関係を示す因子がある。いわゆる「炎上騒動」だ。ある研究では、オンライン上での上場企業の炎上事例において、最大で株価を5%押し下げていると報告されている(※3)。炎上に対処するレピュテーション・マネジメント・アプローチとしては、謝罪会見等の危機管理広報が基本となる。すなわち、レピュテーションの棄損を防ぐ「守り」の手法であり、一般消費者をはじめとする情緒的な大衆を相手にする「情緒的」アプローチだと言える。このことから、レピュテーション・マネジメント・アプローチのうち、企業価値へのインパクトの大きさという観点で直接的なのは、「守り」かつ「情緒的」なアプローチではないかと推察できる。

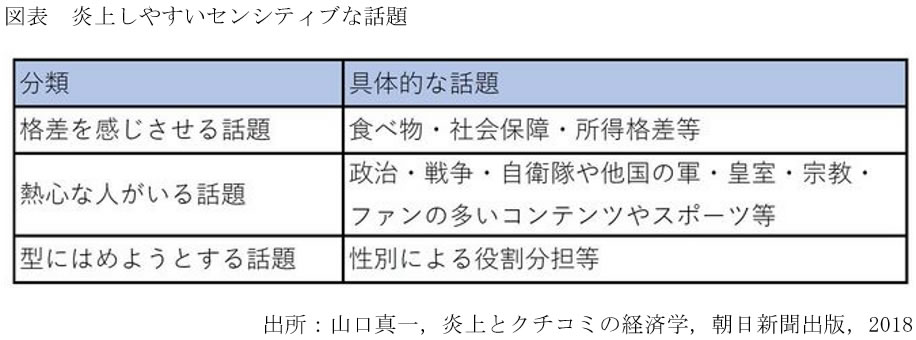

次に、攻めと守りは両立するかを考えてみたい。我が国の国内市場は既に飽和状態で、「作れば売れる」というプロダクトアウトや「少しでも安く」というマーケットインの発想から転換し、コモディティ化(陳腐化)と価格競争から離れ、多面的な視点で差別化を図ることが求められる。当然ながら、攻めのレピュテーション・マネジメント・アプローチにおいても、独自性のある「とがった」プロモーションや広告といったPRが、差別化による優位性確立の手法として用いられる。しかし、プロモーションや広告における「とがった表現」は、反感を買いやすいという諸刃の剣でもある。過去の上場企業における炎上事例でも、奇をてらった広告の表現が「差別的」や「性的偏見」といった批判によって差し替えや謝罪に至るケースは複数見られる。計量経済学者の山口真一氏は著書の中で、反感を買いやすい表現を「センシティブな話題」と説明し、具体的に「宗教」や「性別による役割分担」といった例を示している(下の図表を参照)(※4)。そうであるならば、レピュテーション・マネジメント・アプローチの「攻め」は往々にして脆弱な「守り」の状態を生起させやすいという、トレードオフの傾向を帯びることになる。

さらに守りのレピュテーション・マネジメント・アプローチのうち、特に情緒的なアプローチについては、「際限の無さ」という特徴も付きまとう。ガバナンス経営やコンプライアンス経営といった論理的アプローチには、コーポレートガバナンス・コードや各種法令・規定類のように遵守すべき対象が明確である場合が多い。また、情緒的アプローチであっても、攻めのプロモーションやCSRには、最低限の真実性や客観性が求められる。自社を良く見せようと虚偽の広告・PR・IRや見せかけの社会貢献活動を行っていては、ウォッシュと批判されるだけでなく、景品表示表(優良誤認表示の禁止)や金融商品取引法(風説の流布の禁止)といった法令違反になる可能性もある。そのため、これらのアプローチには一定の抑制メカニズムが働いている。

一方で、炎上対策といった「守り」「情緒的」アプローチには、法律の範囲内、事実の範囲内、といったが境界が無い。法律の条文上問題ない、契約の規定に反していない、といったファクトを主張するだけでは、情緒的な炎上を抑えることにはならないのだ。内部調査や記者会見にコストや時間を割いたとしても、炎上が沈静化するとは限らず、場合によっては「言い逃れ」などと更なる批判を呼ぶ可能性すらある。

このように、炎上対策のような守り・情緒的アプローチには、企業に「ここまでやればよい」という線引きが無く、ひとたび炎上騒動が発生すると、際限なく対応することに陥る傾向を有する。

「守りを固めてレピュテーションリスクを回避せよ」が強調される傾向

「企業はサステナビリティ推進にも十分に配慮しなければならない」という社会的要請を起点として、企業側も社会的課題の解決への貢献をアピールして、コーポレート・レピュテーション向上を図りたいと考えながらも、実際には、コーポレート・レピュテーション棄損防止に窮々としているのは、皮肉な構図と言えるかもしれない。

しかし実際には、「いかに悪徳企業と思われないか」という視点で、以下のような様々な対策強化が多くの企業で講じられている。第一は、ハードローの遵守である。ハードローとは、法的拘束力のあるルールのことである。企業がハードローを遵守しなければ、行政から罰則を受けるだけでなく、違反が公表されれば「犯罪的企業」の烙印を押され、コーポレート・レピュテーションを大きく棄損することになる。

第二は、ソフトローの遵守が挙げられる。ソフトローとは、法的拘束力のないルールのことである。ビジネスの世界では、業界ガイドラインといった特定の範囲の企業を対象としたルールが複数存在する。またひとつの企業の中にも、経営者・社員の行動規範を定めたものもある。これらの多くは、その記載事項から逸脱した行為があったとしても、すぐさま具体的なペナルティを受けることのないものが多い。そういった意味でこれらのルールは、ソフトローに分類される。しかしペナルティを受けないからといって、ソフトローを無視した行動を続けていると、やはり「悪徳企業」の烙印を押されコーポレート・レピュテーションを損なうことになる。

第三には、不文律の遵守がある。不文律とは、明文化されていないルールのことで、社会通念や条理といった概念が該当する。上記の明文のソフトローと異なるのは、不文律は個人や集団によって考え方・捉え方がまちまちであり、何をどこまで意識すればよいか判断が難しい点にある。

2022年に観測されたSNS上での炎上騒動の総数は247件で、前年比で119件増加しているという(※5)。2023年に観測された炎上騒動も189件と、高い水準にあり(※6)、特にデマや勘違いによる「巻き込まれ炎上」が増加傾向にある。このことから、SNS上での炎上騒動による企業のレピュテーションリスクは増大しており、リスクアセスメントにおいても、レピュテーションの棄損による不利益を、これまで以上に大きく見積もっておく必要があるだろう。

そう考えると、ルールの遵守は限りなく広範にカバーすることが重要になる。法律・条例等のハードローや、業界ガイドライン等のソフトローに加えて、社会通念といった不文律も含め、反感を買う可能性のあるあらゆる要素を排除し、レピュテーションリスクの予防に努めることが求められる。今日では、ソフトローや不文律も含めて、実質的にあらゆるルールが企業にとって拘束力のあるハードローと同等の影響力を有するということだ。

(本稿は、「山口尚之,レピュテーション・ゲームの時代における企業価値 ~企業価値増大とサステナビリティ推進の両立を目指して~,未来社会価値研究所報2023-24」を、企業関係者向けに分割し、再編集したものである。)

(※1) エーザイ株式会社,価値創造レポート2021

(※2) 伊藤忠商事株式会社,統合レポート2023

(※3) 田中辰雄,Effect of Flaming on Stock Price: Case of Japan ,2017

(※4) 山口真一,炎上とクチコミの経済学,朝日新聞出版,2018

(※5) コムニコ総研,「SNS炎上」2022年の最新事情を振り返り。炎上件数、燃えやすかった業界・媒体などを集計

,2023-3-2(参照 2024-5-29)

,2023-3-2(参照 2024-5-29)(※6) コムニコ総研,2023年に起きた炎上件数ランキング!言及数まとめ

,2024-3-22(参照 2024-5-29)

,2024-3-22(参照 2024-5-29)※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。

関連リンク

連載:レピュテーション・ゲームの時代における企業戦略 ~企業価値増大とサステナビリティ推進の両立を目指して~

・第1回 企業価値とレピュテーション

・第2回 「自主的な自己規制」が定石の戦略になる時代

・第3回 レピュテーション・ゲームの時代がディストピアになる懸念

・第4回 自社を縛るハードロー形成へ行動する企業像と企業戦略の転換