序論

「企業はサステナビリティ推進(※1)にも十分に配慮しなければならない」という社会的要請が、年々強まっている。経済産業省が2022年12月に設立した「サステナブルな企業価値創造に向けたサステナビリティ関連データの効率的な収集と戦略的活用に関するワーキング・グループ(WG)」においても、気候変動や人権問題といった多様なサステナビリティ課題に対して、企業が経営の中核に置くべき背景等が示されている(※2)。一方で、厳しい競争環境に晒されている民間企業にとって、利益追求が最重要の課題であることに変わりはなく、「サステナビリティ推進への配慮は、利益向上に資する」と喧伝されても、その実感がないと本音では呟く企業関係者は少なくない。

かといって、「当社はサステナビリティ推進など、余計なことに手を動かさない」と確信をもって宣言できる経営者も皆無に近いと言え、多くの日本企業が「企業のサステナビリティ施策は自社へのリターンを動機とする」という功利論的な発想を前提に、取り組みを模索している現状がある。

そうであるならば、少なくとも功利論として企業のサステナビリティ推進を捉えてみること、そこに存在するだろうリターンのメカニズムを明らかにしてみることは、利益を求める企業にも、社会と地球のサステナビリティを追求したい人々にも、一定の有用性があると筆者は考えている。

本稿は主に、企業経営者や企業の戦略企画部門担当者といった、企業経営の意思決定に深く関与している人々を読者に想定した。そのため、サステナビリティ推進をはじめとする社会的要請に応えるという、一見すると企業の利益追求と相反する施策を、どう認識すべきか、どう自社の利益に繋げるか、を明らかにすることに重点を置きながら、全4回に分けて論じるものである。

第1回では、企業のサステナビリティ施策と企業価値とがどのような関係にあるのか、サステナビリティ施策が企業にどのようなリターンとして還ってくるのか、を経営学やファイナンスの観点から、コーポレート・レピュテーションをキーワードに考察する。

第2回では、良いレピュテーションの獲得が経営上重要となる現代において、個社としてどのような戦略を採ることが自社の利益を最大化するか、という視点で多面的に分析する。

第3回では、自社利益の最大化という観点では「自主的な自己規制」が勝ち筋となる可能性を示す一方で、視点を変え、「自主的な自己規制」という戦略が拡大・普及した場合、社会全体がどのような姿になるかをマクロ的に考察しながら、それは望ましいものではないのではないかという論を展開する。

第4回は最終回として、前段で示した「望ましくない未来社会像」に対する「あるべき未来社会像」を示すとともに、そのような未来へ向けて企業はどう行動すべきか、企業戦略にどのような視点を盛り込むべきかを、提言する。

第1回 企業価値とレピュテーション

「情けは人の為ならず」が企業の大前提

「情けは人の為ならず」という諺の意味は、「人に親切にすれば、その相手のためになるだけでなく、やがてはよい報いとなって自分に戻ってくる」である。ビジネスの世界においても、企業や経営者のあらゆる活動は、何がしかのリターンとして自社に還ってくることを、意識的か無意識的かによらず、期待することが常である。

企業のサステナビリティ推進といった現代の社会的な要請についても、この原則は変わらない。経営学者のウィリアム・C・フレデリックも、「西洋文化に登場した営利企業の本質的に物質主義的で利己的な基盤が、突然消え去ると期待するのは無知である」と論じ、「資本主義体制の中で私的な利得と利益という非常に強力な動機から逃れられると考えることは、とんでもない世間知らずだ」と批判している(※3)。

反論もあろう。功利論でサステナビリティ推進を語ると、企業の利益に還りやすいアプローチが選択され、企業の利益に還りにくい領域の社会課題は取り残されてしまうという指摘は的外れではない。ただし、そもそも社会課題の解決は政府・公共機関が担うものであり、民間セクターに負わせようとすること自体が見当違いなのでは、という意見も出てこよう。

とはいえ、少なくとも功利論として企業のサステナビリティ推進によるリターンのメカニズムを明らかにすることは、利益を求める企業にとっても、サステナビリティを推進したい社会や勢力にとっても、ひとまず有用だと考えられる。

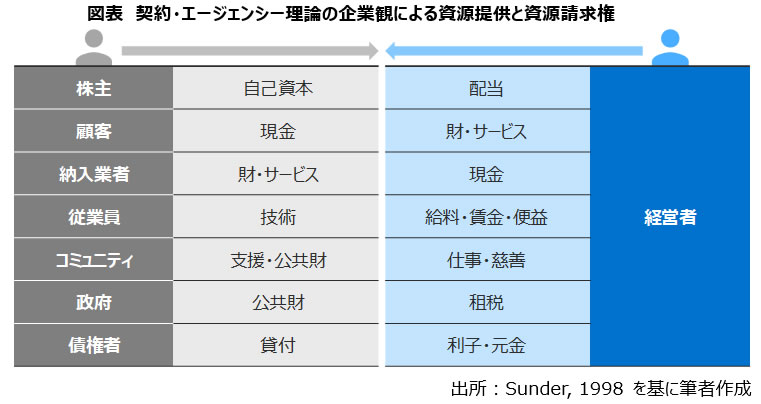

企業は「良いレピュテーション」を欲する

企業の利益を向上するにはどうすればよいか。単純な回答は、収益を増やしてコストを減らすということになる。しかし利益をより漠とした「メリット」や「利得」と表現すると、様々なステークホルダーとのギヴ・アンド・テイクの関係が見えてくる。経済学における契約・エージェンシー理論では、企業を多様なステークホルダーとの「契約の束」と捉えており(※4)、企業と各ステークホルダーとは、明示的/暗黙的あるいは長期/短期の様々な契約で結ばれているとしている。契約ということは、権利と義務の関係が明らかになる必要があるが、それらは資源請求権と資源提供という形で表現することができる。

このように暗示的なものも含んだ多様な契約関係において、企業が自社のメリット・利得を大きくするアプローチとしては、「情報の非対称性」と「契約の不完備性」を活用し、相手が知り得ない情報を用いて最大限自社が有利になるような契約を結ぶという手法が一義的にはあり得る。このような利己的な動機を「機会主義的動機」という。

ただ、相手も同様の思惑を抱いている可能性があるため、両者が互いに自分が情報優位に立ち有利な契約を結ぶためにしのぎを削っていくと、双方でコストが嵩んでいくことになる。このコストをエージェンシーコストと呼ぶが、エージェンシーコストの削減と効率化のため、両者は利他的な行動を選択していくというのが、「効率的契約動機」である。

ここで、企業のサステナビリティ推進という文脈での主要なステークホルダーと見做されるNGO・NPOや、地域社会、一般市民は、明示的な契約関係者とは言えず、従来のエージェンシー理論をそのままでは通用できない。これに対し、経済学者の平屋伸洋氏は、機会主義的動機、効率的契約動機に続く第三の動機として「レピュテーション(向上)動機」(※5)を挙げ、「経営者はステークホルダーからのポジティブなレピュテーションが得られるよう、ステークホルダーの暗黙裡の期待(暗黙的契約)に応える動機を持つ」と指摘している(※6)。この中で、「レピュテーションは暗黙的契約の締結と履行を促す。」とされ、「暗黙的契約は、長期・継続的な取引関係を維持することによってもたらされる利益が、不履行によって被る損失を上回る限りにおいて機能する。」と解説している。

レピュテーション(Reputation)とは、「評判」を意味する英語だが、経済学では「ある人の過去の行動によって評価・記述される、他者から与えられた特徴や属性(※7)」や、「ある対象に対して個人や集団が与えた好ましさの査定(※8)」等の定義がなされている。本稿では、「コーポレート・レピュテーション」を、「マルチステークホルダーが企業に対して抱く、過去から現在までの企業の活動によって形成された信頼に基づく、未来への期待」と定義したい。すなわち、企業と明示的な契約関係にない主体からのサステナビリティ推進という要請に企業が応える動機は、コーポレート・レピュテーションの維持・向上であると考える。

コーポレート・レピュテーション向上が企業価値を増大させる道筋

サステナビリティ施策実施(投資)とメリット・利得(リターン)とは、果たして実際に結びつくのか。リターンとしてのメリットや利得だが、ここでは企業価値という言葉に敢えて置き換えることとする。企業価値とは、値付けされた企業の金銭的価値のことだ。経営者が株主というプリンシパルにとってのエージェントである以上、金銭的価値を度外視した経営は考えにくいだろう。

企業価値の創出方法のうち、キャッシュの創出能力で評価することがコーポレート・ファイナンスの基本となっている。このモデルに従えば、企業価値を増大させるには、本業のビジネスが生み出すキャッシュフローを増やすか、資本コストを低下させることの、2通りのアプローチがあるが、これらはいすれも、コーポレート・レピュテーションとも大きく関係する。

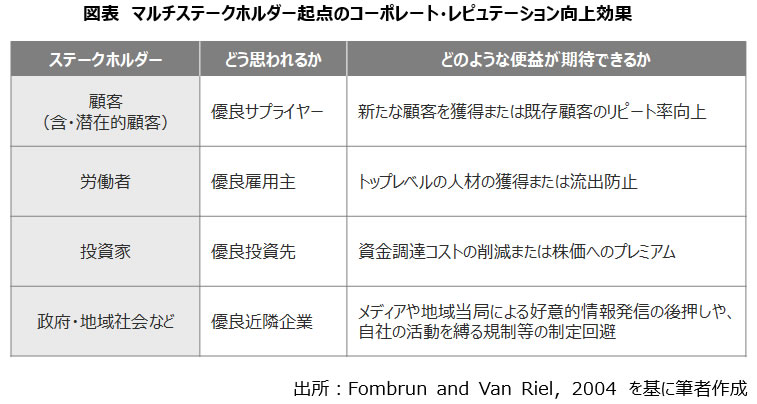

ポジティブなコーポレート・レピュテーションは、売上の増加や株価の上昇、優秀な人材の確保といった便益をもたらすと言われている。Fombrun and Van Rielの研究では、具体的な分類として、マルチステークホルダーから、優良サプライヤー・優良雇用主・優良投資先・優良近隣企業の4つのレピュテーションを得ることが重要だとしている(※9)。企業が優良サプライヤーと認識され、新たな顧客を獲得または既存顧客のリピート率を上げることで、本業によるフリーキャッシュフローが増え、企業価値増大が期待できる。あるいは、優良投資先と思われることで、資本コストが低下することでも、企業価値増大が期待できる。このように、コーポレート・レピュテーションの向上は企業価値の押し上げ効果があると考えることに無理はない。言い換えれば、企業価値の増大が期待できるがゆえに、経営者はマルチステークホルダーのレピュテーションを上げようとする。これが前述の「レピュテーション向上動機」の本質である。

レピュテーション獲得がゲーム化した現代

現代は、これらレピュテーション向上動機が増大し、同時にレピュテーション棄損リスクも大きくなってきていると言える。情報技術の進歩により、SNS等のコミュニケーションツールが発達・浸透したことで、マイナーな意見であってもすぐさま拡大・膨張し、世間の評価としてのレピュテーションが形成されやすくなっている。結果としてレピュテーションが企業のパフォーマンスに与える影響はより大きくなっていると考えられ、対する企業は良いレピュテーションの獲得に躍起になっている。

良いレピュテーションの獲得が目的化した現代において、その評価が果たして客観的に正当かどうかは大きな問題ではなく、「優良と思わせる」ことが重要になる。この傾向を、デビッド・ウォーラー、ルバート・ヤンガー両氏は著書のなかで、ポスト・トゥルースの時代における良い評判の獲得ゲーム状態になっているとしたうえで、「レピュテーション・ゲームの時代」だと表現した(※10)。

では、レピュテーション・ゲーム化した現代において、企業はどのように効率的・効果的に良いレピュテーションを獲得できるのか。次回では、個社がレピュテーション・ゲームを勝ち抜くための戦略を検討する。

(本稿は、「山口尚之,レピュテーション・ゲームの時代における企業価値 ~企業価値増大とサステナビリティ推進の両立を目指して~,未来社会価値研究所報2023-24」を、企業関係者向けに分割し、再編集したものである。)

(※1) 近年、企業経営の文脈で「サステナビリティ」という用語が使われる際には、環境や人権への配慮といった「企業の外部に存在する主体にとってのサステナビリティ」という意味と、事業活動の安定性や継続性といった「企業自身にとってのサステナビリティ」という意味がある。本稿では原則として前者の意味合いで、「サステナビリティ」を用いる。すなわち、事業の安定性といった企業の直接的な利己性とは距離のある「人のため、社会のため、地球のため」といった利他性に重点を置いた持続可能性という意味である。

(※2) 経済産業省,「サステナブルな企業価値創造に向けたサステナビリティ関連データの効率的な収集と戦略的活用に関するワーキング・グループ(WG)」の中間整理

,2023-7-18(参照 2024-5-29)

,2023-7-18(参照 2024-5-29)(※3) カール・ローズ,WOKE CAPITALISM(和訳版),東洋経済新報社,2023

(※4) Jensen and Meckling, 1976

(※5) 平屋伸洋氏は著書で「レピュテーション動機」と表記しているが、本稿では語意を明瞭にするために、以降で「レピュテーション向上動機」という表現を用いる。

(※6) 平屋伸洋,レピュテーション・ダイナミクス,白桃書房,2015

(※7) Wilson,1985

(※8) Standifird,2001

(※9) Fombrun and Van Riel,2004

(※10) デビッド・ウォーラー&ルパート・ヤンガー,評価の経済学,日経BP 社,2018

※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。

関連リンク

連載:レピュテーション・ゲームの時代における企業戦略 ~企業価値増大とサステナビリティ推進の両立を目指して~

・第1回 企業価値とレピュテーション

・第2回 「自主的な自己規制」が定石の戦略になる時代

・第3回 レピュテーション・ゲームの時代がディストピアになる懸念

・第4回 自社を縛るハードロー形成へ行動する企業像と企業戦略の転換