はじめに

2024年、10月1日に発足した石破内閣において、石破茂総理は4日午後、衆参両院の本会議で、内閣発足後初めてとなる所信表明演説を行った。その演説の中で「地方こそ成長の主役」と述べ、「地方創生2.0」として再起動させると宣言した。これらを実現する政策として、地方創生の交付金を当初予算ベースで倍増させた上で、「新しい地方経済・生活環境創生本部」を創設し、今後十年間集中的に取り組む基本構想を策定すると述べた。

「地域の多様なステークホルダーが知恵を出し合い、地域の可能性を最大限に引き出し、都市に住む人も地方に住む人も、すべての人に安心と安全を保障し、希望と幸せを実感する社会。それが地方創生の精神です。今一度、地方に雇用と所得、そして、都市に安心と安全を生み出します。」(※)1

安倍政権が2014年に打ち出した「地方創生」では、同年に施行された「まち・ひと・しごと創生法」によって、「地域の持続的な発展を目指し、地域内の人々がその土地で安心して暮らし、働き、育てることができる社会を創り上げること」が掲げられてきた。これまでの地方創生では、法案に「まち・ひと・しごと」が並列されているが、今回の地方創生2.0では、「地方に雇用と所得」、「新しい地方経済」という文言が示すように、「しごとづくり」がより前面に出ているのが特徴と言える。

今後、少子高齢化などにより、急激に経済が縮小し、雇用の場がなくなり、人々が住めなくなる地方が日本のいたるところで生み出されていく。このように、明るい未来が見えない地方だが、新たな仕事が生み出され、力強く経済を成長させていく方途はあるのだろうか。

本稿では、これまで主に経済産業省が打ち出してきた、地域経済政策の変遷を整理した後に、イギリスのLocal Enterprise Partnership(LEP)や、福岡地域戦略推進協議会(FDC)といった、地域経済を牽引する民間主導の新たな取り組みを紹介する。

その後、LEP、FDCを参考として、筆者が北海道十勝地方にて「地方の新たな未来を創る」ために試行をしているバーチャルコンソーシアム「project tokachi」を紹介する。

最後に、上記の内容を踏まえた上で、今後の地域経済政策、地方創生を検討していくための視点を提示し、地域経済の再興を通じた地方創生2.0のあるべき姿、具体的な政策を提言したい。

日本の地域経済政策の歴史

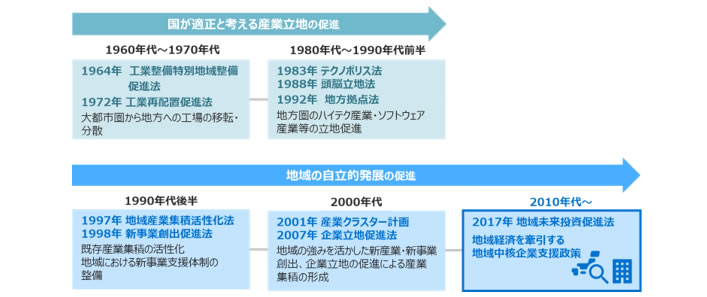

「地域間格差の是正による国土の均衡ある発展」を基本的な目標とした「第一次全国総合開発計画」が1962年に制定されたところから、戦後日本の地域経済政策は始まり、その後の地域経済政策は大きく5つの段階に分類される。

第一段階(1960~1970年代)

この時代は、大都市圏から地方への工場の移転・分散が目指された時代であり、1964年 には「工業整備特別地域整備促進法」が、1972年には過度に工業が集積している地域から工業の集積の程度が低い地域へ工場移転を推進する「工業再配置促進法」が制定された。

第二段階(1980~1990年代前半)

1980年代になると地方圏のハイテク産業・ソフトウェア産業等の立地促進を行うことが目指された。研究開発施設など各種産業基盤の事業整備等の推進を通じて、地域経済の振興と向上を目指すことを目的とした「テクノポリス法」が1983年に制定され、1988年にはソフトウェア産業等の高度技術産業の地方への分散を目指した「頭脳立地法」が制定された。また、1992年には地方拠点都市地域の整備および産業業務施設の再配置の促進に関する法律として「地方拠点法」が制定された。

第三段階(1990年代後半~)

1990年代後半に入ると、経済のグローバル化が進展し生産拠点の海外移転が進んだ。その結果、国内産業の空洞化懸念、地方分権の必要性が高まり、政策の方向性としては、地域産業の自立的発展のために、地域における既存の産業集積の活性化や、地域における新事業創出の促進に向けた支援策が展開された。地域の工業の空洞化が進むことに対応する形で、空洞化した産業集積地域の活性化を図る「地域産業集積活性化法」が1997年に、新規事業を創出するための「新事業創出促進法」が1998年に制定された。

第四段階(2000年代)

2000年代以降になると、持続的なイノベーション創出のカギである「融合」を誘発するために産学官金のネットワークを形成するとともに、イノベーション創出に必要な仕組みの構築、施策の投入を重点的に行い、地域における産業集積の質的転換を目指した「産業クラスター政策」が2001年に制定された。また、地域の特性・強みを生かした企業立地促進等を通じ、地域産業の活性化を目指す「企業立地促進法」が2007年に制定された。

第五段階(2010年代~)

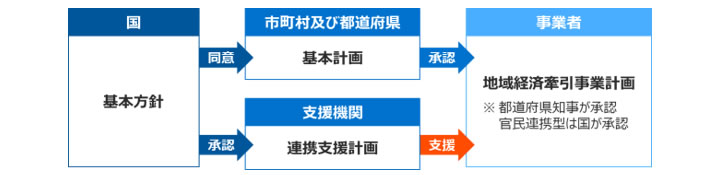

2010年代以降になると、2017年に、地域の特性を生かして、高い付加価値を創出し、地域の事業者に相当の経済的効果を及ぼす「地域経済牽引事業」を促進することを目的とした「地域未来投資促進法」が制定された。市町村・都道府県が作成した「基本計画」に基づき、地域経済牽引の担い手候補となる「地域未来牽引企業」が中心となって作成する「地域経済牽引事業計画」を都道府県知事が承認し、「地域経済牽引支援機関」による「連携支援計画」を国が承認して、地域経済牽引事業を支援するスキームになる。

図1:地域未来投資促進法のスキーム(※2)

地域経済政策の質的変化と課題

日本の地域経済政策の変遷を見ると、1970年代から1990年代前半までは、地方公共団体の申請により国が地域を指定してインフラ整備等を支援する枠組みである。翻って1990年代後半以降は、国が財政措置、税制措置、金融措置、情報提供等さまざまな政策手段を用意し、地域がそれらを活用し、主体的に地域産業政策に取り組む枠組みになっており、この時期が国主導から地域主導へと日本の地域経済政策の舵が切られた節目と言えよう。

また2010年代では「地域未来牽引企業」の存在が示すように、支援対象が地域から企業に変化している。国や地域が地域経済を支援するのではなく、地域経済を支えている「地域中核企業(※3)」といった個社を支援することで地域を活性化させるという企業主体の支援に変化した点で、こちらも地域経済政策の大きな転換と言える。

このように日本の地域経済政策を見ると、地域経済政策の主体や対象が国や地域から企業へと、より個別な支援へと変わってきていることが見て取れる。ただし、地域主導、企業単位へと政策の取り組み主体が変わってきているとは言っても、国が果たす役割は依然として大きく、地域経済政策の中で、国がいまだ中心的な役割を果たしていることに変わりはない。

図2:日本の地域経済政策の歴史(※4)

地方創生2.0を推進する上で、今後、最も重要な論点となってくるのは各地域が自ら“成長戦略”を描き、実行していけるかにある。

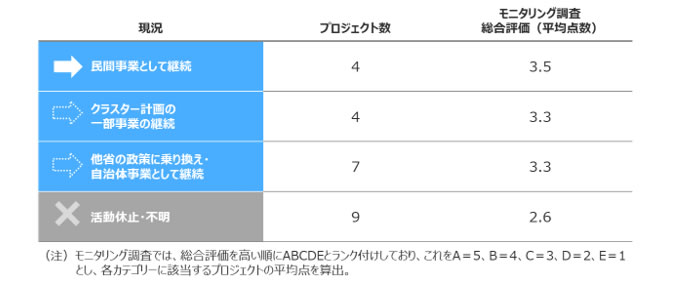

例えば産業クラスター政策は、立ち上げ期の第Ⅰ期(2001~2005年度)、成長期の第Ⅱ期(2006~2009年度)、自律的発展期の第Ⅲ期(2010~2020年度)に分けて実施される予定であった。しかし、2009年7月に実施された民主党政権の事業仕分けにより、2010年度以降は民間事業へ移行することが決定し、政府事業としてはⅡ期で終了となった。政府事業終了後にプロジェクトの継続調査をしたところ、24あったサブプロジェクトの内、政策の理念の通り継続しているものは4プロジェクトに過ぎなかった(※3)。

1990年代以降、国が政策手段を用意し、各地域がそれらを活用して主体的に取り組むようになってからも、このように国の支援政策が終わると、自律的に組織や活動が回っていかないのが、これまでの地域経済政策の大きな課題である。国による財政的支援がなくても、地域経済を成長させていくエコシステムを回していけるかが今後試されると言えよう。

図3:産業クラスター計画(政府事業)終了後のプロジェクトの状況(※3)

民間主導の地域経済政策の事例

1.イギリスのLEPの事例(※5)

公的資金ではなく民間の力によって、特定地域の経済を牽引している好事例として、イギリスの地域産業パートナーシップ(Local Enterprises Partnership、以下、LEP)がある。LEPは2010年のキャメロン連立政権時に設立され、地域経済の活性化を目的とした、自治体と企業のパートナーシップに基づいた民間主導の組織である。

それまで、イギリスの地方経済の開発、成長促進を担ってきたのは、意思決定組織の任命権が国務大臣にあり、予算の全額が中央政府から拠出されていた地域開発公社(Regional Development Authority、以下、RDA)であり、予算を握っている中央政府の考えが優先されていた。このようなRDAの課題を踏まえて設置されたLEPは、地域の実情を反映するために、運営メンバーのうち少なくとも50%を民間部門が占め、その代表者は民間部門出身者に限定することが規定された。民間部門の関与が拡大されたことで、中小企業やソーシャルセクターなど、多様な主体が意思決定に参加できるようになり、地域の意見・課題をボトムアップで吸い上げて、地域経済の戦略を策定することが形式上可能になった。

2.福岡地域戦略協議会(※6)の事例

福岡地域戦略推進協議会(Fukuoka D.C.以下、FDC)とは、福岡の新しい将来像を描き、福岡地域の国際競争力を強化するために成長戦略の制定から推進までを一貫して行う、産学官民一体のシンク&ドゥタンクである。FDCは、福岡都市圏を核として、九州、さらには隣接するアジア地域と連携して、事業性のあるプロジェクトを推進している。

FDCの業務内容には、①政策立案のための官民含めた部会の運営、②スタートアップ支援、③国際金融都市の事務局など幅広い分野で支援を行っている。

FDCの予算は、会員からの会費が中心で、現在会員は約240社以上(2024年10月時点)であり、コンサルティングファームやスタートアップ出身者など実行力を持った若手、中堅メンバーがFDCから業務委託を受けて、各事業を支援している。

FDCが評価されてきたのはここ数年とのことで、これからは各地域に地域戦略推進協議会を立ち上げて、全国的に連携していくという動きもある。実際、吉備高原地域や仙台では地域戦略推進協議会を立ち上げる支援を行っており、札幌市においても、2024年9月に秋元市長が「FDCのような官民の共創体を作っていきたい」とコメントしている。

民間主導での組織組成の難しさ

イギリスのLEP、FDCに共通している点は、①公金のみに依存せずに事業を行っている、②ノウハウを持った民間人材が組織の活動を主導している、③産学官の主要プレイヤーが組織の運営に関わっているである。

筆者は以前、FDCと同様のコンソーシアム設立支援を行った経験があるが、上記の①~③を実現していくためには多くのハードルがあることを痛感した。

第1のハードルとしては、設立団体がどれだけその地域のニーズに即した活動ができるかである。現状、地域によっては産学官連携の組織はすでに存在しているが、既存の他団体では解決できないニーズは何で、設立団体ではどのような価値を提供できるのかを、その地域で認めてもらうことが必要である。

第2のハードルは、組織運営を行っていく場合の予算をどのように確保するかである。設立団体に価値があれば、会費を払ってくれる企業、団体も出てくるが、構成員に十分な価値が提供できないと予算を集めるのは難しく、団体自体の存続が難しくなる。

第3のハードルとしては、構成員のニーズが明確になったところで、それに対する価値を提供するためのリソースをどう用意できるかである。先述したように、FDCでは「事業を支援することが出来る実行力を持ったメンバー」が会員に価値を提供しているが、そのような価値を提供できるメンバーをどのように集めるは課題となろう。

3つのハードルはそれぞれ関連しており、これらを乗り越えなければ、民間主体の持続可能な団体運営は難しく、これらを一朝一夕で解決するのは難しいことを感じた。

project tokachiという「地方の新しい未来を創るプロジェクト」の試行

この経験を生かして、筆者と有志が2022年から立ち上げたのが、北海道十勝地方から「地方の新しい未来を創るプロジェクト」である「project tokachi」

というバーチャルなコンソーシアムである。農や食、観光で語られることが多い十勝地方ではあるが、その中には新しいイノベーションを起こそうという活動が多数存在する。これらのうち約30の活動が参画しているのがproject tokachiである。

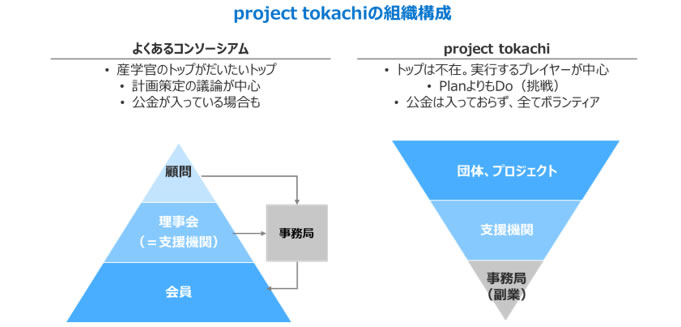

というバーチャルなコンソーシアムである。農や食、観光で語られることが多い十勝地方ではあるが、その中には新しいイノベーションを起こそうという活動が多数存在する。これらのうち約30の活動が参画しているのがproject tokachiである。project tokachiは、他の一般的なコンソーシアムのように、代表や幹事団体、顧問などは存在せず、実際に活動している団体が中心、かつ並列に位置している。そして、それらを支える形で地元の産学官金労言士が位置している。また、公的機関からの補助金や参画団体からの会費などは取っておらず、コンサルティングファームや起業家、スタートアップ支援家などが中心となり、プロボノ活動として事務局を運営している。

このように中心を持たず、思いを持ったプレイヤーがプロボノとしてゆるく連携し、人件費がかからない形で事務局を運営することにより、先ほど述べた第2のハードルである予算の問題、第3のハードルであるリソースの問題をクリアしようとしている。

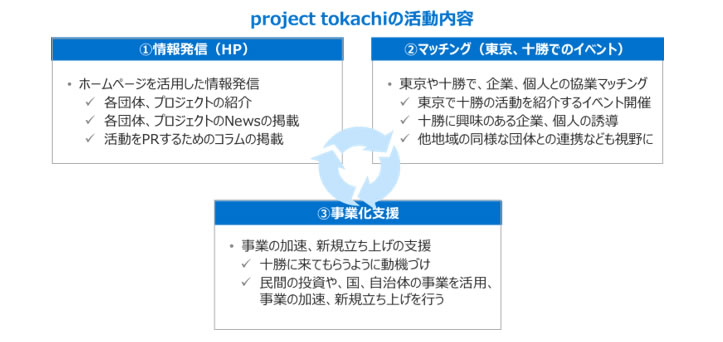

次に、最も重要な第1のハードルのニーズに対する具体的な価値提供だが、project tokachiでは、①情報発信、②域外企業とのマッチング機会の提供、③事業化支援の3点を行っている。①情報発信では、ホームページを作成し全団体の活動を一元的に紹介し、各団体の活動も都度掲載している。②のマッチングは、この2年間で十勝にて3回、東京で5回開催しており、今後、十勝関係者が集まる定期イベントを東京で開催するなど、関係人口のさらなる拡大も見込まれる。③事業化支援に関しても、地元に事業化支援を行う団体を複数立ち上げる機運があるなど、現在進行形でその価値提供の質や量が充実してきている。

これらの動きはproject tokachiが全て主導、支援をしている訳ではなく、一種の触媒となって、主に十勝と首都圏、官民それぞれの動きを連携させる取り組みとなっている。

最後に

石破茂総理とともに、鳥取県の集落をともに行脚した片山善博・元鳥取県知事は、自民党新総裁に石破氏が選ばれた翌日の2024年9月28日に、石破茂総理に対して、国が主導して補助金を出し、全国一律に各地域を引っ張る「地方創生はもうやめるべき」であり、「財政面も含めて地方の自主性に任せるべき」という提言をしている(※7)。

これは、それぞれの置かれている状況が全く異なる地方に対して、国が交付金を出し、これまでと同様に全国一律の支援メニューを用意するのが妥当かという問題提起である。

これまでのように国、地方公共団体といった「官」が地方創生政策の中心になるのか、またはLEPやFDCのような「民」主導の団体が、その地域を主導していくことになるのかは、今後の地方を取り巻く状況、安倍政権の地方創生、第三の矢である「新たな成長戦略」、そして、これまでの地域経済政策などの効果を省みた上で、改めて検討が必要である。

先述したように、地方創生2.0を推進する上で、今後、最も重要になるのは各地域が自ら“成長戦略”を描き、実行していけるかにある。個人的には、国が交付金を倍増したとしても、結局、その地方を発展させるのは、意欲のある一個人であり、一企業であり、一地方公共団体である。これらの「個」が連携し、自律的に地方の未来を考え、活動し、その地方の経済価値を高めていくことが、その地域地域経済の経済再興につながり、ひいては地方創生にもつながっていくものと考える。

ただし、地方によっては、その担い手がいない場合もある。そこで、具体的な施策として提言したいのは「関係人口派遣制度」である。これは首都圏などの大都市にいるその地方の出身者や関係者が、兼業や副業、プロボノといった形で国の制度に応募をし、複数名でチームを組んでその地方に関わりながら、地域経済の再興、地方創生を推進する役割を果たす制度である。

現行の「地方創生人材支援制度」との違いは、派遣人材が国家公務員、大学研究者、民間専門人材に限定されず公に開かれ、また派遣先も市町村に限定されず、まちづくり会社や社会的に意義のある活動をしている法人、NPOなどのソーシャルセクターも含まれるところにある。このように、関係人口として、すでに土地勘があるところに人材が派遣されることで地方とのミスマッチが減り、また人材が複数名で参画することで、より組織だった動きができるようになることが考えられる。場合によってはFDCのような任意団体や、一般社団法人、NPOの設立、ソーシャルベンチャーを起業することなども推奨する。

無論、この制度を実現するためには、派遣元の企業の協力が必要となるが、地方創生という難しい課題に挑戦することで、派遣された人材の成長にもつながり、自身の業務で得た知見、ノウハウを地元や思い入れのある地方に還元したいと考える従業員の満足度向上にもつながる。そして派遣元の企業としても新たなビジネスの種を得る機会にもなると考える。

このように地方の「個」だけで地方創生の全てを進めていくのではなく、その地方に地縁のある「個」を巻き込んでいくことで、その地方だけでは解決できない課題に対しても、新たな角度からのアプローチが可能になると考える。

最後に、戦前の政治家である中野正剛が、1943年に行った以下の演説を取り上げたい。

天下一人を以て興る。諸君みな一人を以て興ろうではないか。日本は革新せられなければならぬ。日本の巨船は怒涛の中にただよっている。便乗主義者を満載していては危険である。諸君は自己に目覚めよ。天下一人を以て興れ

地方創生が提唱されてから、今年ですでに10年が経ち、その間、地域未来投資促進法など、さまざまな施策がうたれてきたが、東京一極集中、地方の衰退は止まっていない。それほどまでに、地方創生は解決が難しい社会問題である。しかし、どんなに難しい問題ではあっても、新たな地方の形を作り出していくのは、官民関わらず意志を持った「個」の存在を抜きには語りえない。

交付金の金額の問題ではなく、「天下一人を以て興る」という精神、そしてそのような思いを持った「個」の活躍を後押しする政策が地方創生2.0では求められるのではないか。

(※1) 第二百十四回国会における石破内閣総理大臣所信表明演説

(※2) 地域未来投資促進法

(※3) 内閣府 地方創生に資する科学技術イノベーション推進タスクフォース(第1回)資料4「地域経済分析システム」(RESAS)について 2

(※4) 経済産業省 地域経済産業政策の現状と今後の在り⽅について

(※5) 日本総研 調査部 星貴子「地域産業振興策の現状と課題」

(※6) 福岡地域戦略推進協議会

(※7) 石破茂新総裁へ「“地方創生”はもうやめよう」鳥取県の集落をともに行脚した盟友が語る、地方を思う石破氏への期待

以上

※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。