シンクタンク・コンサルティング部門の

パーパスについて

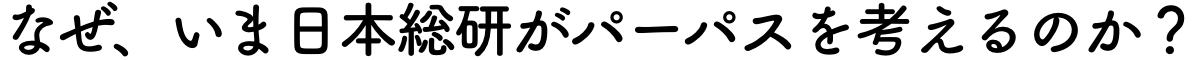

先行き不透明で正解がない時代であるからこそ、供給側の視点に偏ることなく、

むしろ将来世代、一般市民や自然環境など、需要側の視点から「ありたい未来」を考え続け、カタチにしていくシンクタンク、コンサルティングでありたいと考えています。

そして、10年以上先の次世代の社会・産業の可能性やあり方を探索・構想し(先見力)、企業・行政・大学・メディア・市民など多様なステークホルダーの声を傾聴しながら、共に創発・実装していくことで(共創力)、我々や次 世代が真に希望が持てる「ありたい未来」を構想・実装していきます。