●実行されない提言は淋しい

コンサルタントとしてお客様に提言する段になって、切ない思いをすることがある。

現実路線の提言には「こんなことは既にやれている」とおっしゃるし、少々画期的な提言には「いい案だが、うちにはやれるだけの土壌がない」とおっしゃる。どちらの場合にしても、せっかくの提言は棚上げになり、実行されない。自分の実力不足もあるが、お客様側のメンバーの知恵と実行意欲を引き出せなかった口惜しさが大きい。

確かにコンサルタントはコンサルティングの中で「指導」を求められる。だが、一方的な指導ではなく、やはり皆さんから知恵と思いと意欲を引き出す努力が必要だ。

この思いを元に、本稿では、メンバーのアイデアや思いを引き出す《ワークショップ》を実践するポイントを紹介したい。

現実には、ワークショップは非常に広い分野で活用されているが(例:演劇)、ここでは企業における活用に話を絞る。また、ワークショップを企画・運営するコンサルタントの立場から記述したが、社内でワークショップを開催するときのヒントにもなるはずである。

●ワークショップとは?

ワークショップとは、参加メンバーが互いの職責・役割・肩書きから離れて、自由対等に、しかも主体的に意見を出し、考える場である(図1)。普通の会議よりも開放的なので、メンバー間の触発が高まり、一人では思いつかなかったアイデアが出てきたり、お互いから深く学べたりする。また、語り合っているうちに、前向きに取り組む希望や意欲が湧いてくることもある(注1、2)。

コンサルタントに求められるのは、ワークショップの企画と、ワークショップの運営進行である。このように中立の立場で運営進行を行い、参加メンバーの討議が盛り上がり、深まるように支援する役目を《ファシリテーター》と呼ぶ。

●ワークショップが活きる場面を選ぶ

はじめに「ワークショップが馴染まない場面」について振り返っておきたい。どんなテーマでも、どんな状況でも、ワークショップをやればいいというものではない。

まず、テーマが馴染まないケースがある。賃金制度設計など、コンサルタント側の知識やノウハウがクライアントのそれを圧倒的に上回る場合は、指導主体にならざるをえない。それに、賃金制度は通常、多様な人の知恵や思いを反映して定めるようなものではない。

次に、メンバーが未修練で自発的意見を持たないケースがある。たとえば、営業になりたての新人たちに「うちの地域をどう攻めるか、アイデアを出し合ってくれ」と掛け声をかけたところで、彼女/彼たちは困るであろう。

最後に、超短期決戦である、時間が取れない、集まれない、といった物理的制約があるケース。

これらの場合に、無理にワークショップを使ってはいけない。

逆に、これ以外の場合は、ワークショップが活きてくる。テーマの観点では、問題意識の共有、進むべき方向性(ビジョン)の設定、解決策の創出、部門間の合意形成、が特に適している。「自分たちの会社/仕事をどう変えて行きたいのか」をコンサルタントが定めてもしかたがない。クライアントにどれだけ熱く語ってもらうかが鍵である。また、異なる立場の人たちを合意に導く場面では、中立な立場に立てるコンサルタントがファシリテーターを務めるのは極めて効果的である。

一方、ワークショップは、普段の会議から切り離して開催しなければならぬというものでもない。むしろ「日常の会議をワークショップ化する」ことが王道であると私は思っている。

おおかたの会議は(a)報告会議、(b)伝達会議、(c)検討(知恵出し)会議、(d)決定会議の四種類に分けられよう。このうち、(a)報告会議は無理にワークショップにする必要はない。まず取り組む価値があるのは、(c)検討(知恵出し)会議のワークショップ化である。営業部門を例にとりあげれば、目標設定、重点顧客選定、活動振り返り/検証、問題点抽出共有、活動創案等を取り扱う会議/ミーティングを、ワークショップ化していくのが効果的である。

(c)ができれば、(b)伝達会議や(d)決定会議にも活用できるようになっていく。このうち(d)決定会議は、ワークショップというよりはむしろワークアウトと呼ぶほうがふさわしい。ワークアウトについては、別の機会にポイントを紹介したい。

●ワークショップをやってみた!

以下では、メーカーの営業所長の方々に「今後、自分たちはマネジャーとしてどのような活動に重点を置いていくべきか?」を考えてもらうワークショップを開催した事例を紹介する。日常の会議をワークショップ化するというよりは、少々大掛かりなワークショップであるとご認識いただきたい。

所長ともなれば、成功体験やこれまでの実績を積んでいて、「このようにやってください」と他人から一方的に言われれば、強く抵抗する。いくら筋道が通っていても、やってくれない。「今後このようにやっていくべきだ」と《自分たちで》語って認識していただかないと、新しい動きなど始まらないのであった。

●事前準備で7割は決まる

(1)情報収集・根回し

まずは主催者の意図をよく理解する。この場合では「心構え的な一般論ではなく、具体的なマネジメント活動まで考えてもらいたい」という意向であった。また、どんな人が集まってくるのか、その人たちの人間関係はどうか、できる限り情報を収集しておく(収集した情報を全て鵜呑みにするのは愚かであるが、一通りの参考情報は獲得しておいたほうがいい)。

次に、問題意識の強そうな所長数名に1時間程度のインタビューを行い、業務内容、問題意識、ワークショップへの期待をお聴きした。このインタビューには大きく3つの意義がある。

1つは、我々の理解を深め、プログラムに反映することである。また、たとえ数名であっても、メンバーの思いを事前に受けとめておけば、ワークショップ当日の議論進行に必ず活きてくる。これは、外部のコンサルタントがワークショップを企画運営する際に特有の事情ではなく、社内の人同士であっても同じことだ。

もう1つは、問題意識の旺盛な人に、言いたいことを十分発散しておいてもらうことである。当日になって一から語っていただいたのでは、時間がいくらあっても足りない。インタビューで語っていただいたことを「現在皆さんがお持ちの問題意識」等とタイトル付けして、当日に資料として配布するのもよい。

最後に、主要メンバーとファシリテーターの間で少しでも人間関係をつくっておくことである。当日の議論でメンバーが愚痴ばかり言っているときなど、ファシリテーターはしばしば挑発的な投げかけ(例「そんな社内政治の話ばかりしていてよいのですか?」「それって単に評論をしているだけではないですか?結局皆さんは何をするのですか?」)をせねばならない。そのときに人間関係ができているかどうかが、メンバーの受け取り方に大きな差を生むのである。

メンバー選定にも配慮する。犬猿の仲の所長は一緒にせず、それでいて似通った考え方の人ばかりを参集させてしまうことのないように、事務局に人選をお願いした。

一方、この会社の営業部長はとても頭の回転の速い人だった。それだけに、議論に入ると、この人ひとりで話が進み、所長の発言機会が減ってしまう。そこで、本人は参加したがっておられたが、不参加を了承いただき、代わりに30分の講話と懇親会参加をお願いした。役職で上席の人や、あまりにも強力な実力者は、参加者から外れてもらうほうがよい。この類の根回しをしておくのもコンサルタントの役目である(外部の人は“憎まれ役”にはうってつけである)。

(2)ワークショップの設計

図2がプログラムである。どんなワークショップでも、大きな流れは

1)話し合える雰囲気づくり

2)情報・問題意識の発散と共有

3)論点の絞込みとアウトプットの創出

4)自分たちの成果の確認

であると覚えておけば応用が利く。

メンバー人数は所長8名と本社企画スタッフ2名とした。10名を超えると、全員で一気に進めていくのは難しくなる。どうしても超えるときには、グループ分けなどの工夫が必要になってくる。

また、タイトルを『営業所長の役割を考えるワークショップ』とした。○○ワークショップと名付けるだけでメンバーの意識が変わってくる。逆に「なんとか研修」と名付けるのは最悪で、これではメンバーに「何か教えてもらう場」という受け身意識をすり込んでいるのに等しい。

席の配置にも気を配った(図3左)。これを図3右のように、ロの字型に並べてしまうと、お互いの距離が離れ、本音の意見がとても言いにくくなってしまう。

また、ワークショップ開催会場も会社から少し離れたホテルの会議室とした。いつもの会社の会議室では、またいつものようにうわべだけの意見だらけになりかねないと判断したからである。他にも、部屋の雰囲気、空調など、物理的環境には工夫を凝らすべき点は多い(注3)。

●ワークショップ当日

(1)最初にルールを考えてもらう

派手な着信音が鳴って、メンバーの一人が席を立ち、討議の輪から一旦離脱していく――これが続くようだと、討議の空気はぶち壊しである。本人たちもそれは分かっている。だから「討議中は携帯を切っておくか、出ないようにしよう」と最初にルールを定めておくのがよい。

ところが、分かっていても、このようなルールを他人から押しつけられるのは嫌なものだ。運営側からお願いすると、「そんなこと言ったって、急ぎの業務には対応しなくちゃならない。君が責任取ってくれるの?」と言われかねない。

そこで、本事例では、冒頭は基本ルールを確認するだけにして、自己紹介のあと、「グループの意思決定の馴らし運転をしましょう」と投げかけ、メンバーの方々ご本人に2日間の過ごし方のルールを話し合っていただいた。10分ほどで「人の意見は最後まで聴く」「楽しみながら討議する」「先輩後輩を忘れ、《さん》付けで呼ぶ」「ネクタイは外してもいい」などのルールが決まった。

こういうその場でのルール決めは、誰もが公平に発言しやすい。したがって、発言の馴らし運転としても、なかなかに良い仕掛けである。

(2)討議を記録し、見せ、残す

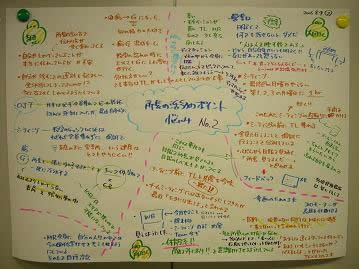

正面の壁に模造紙を4~5枚貼り、メンバーの意見をファシリテーターがどんどん羅列で書き出していった(写真1)。こうすれば、メンバーは「自分の意見を取り上げてもらえた」という安心感を持てる。また、どのような意見が出たかを、いつでもメンバー同士で確認できるようになる。文字で定着すれば、同じような意見が何度も出てきたり、ということも減る(注4)。

模造紙やホワイトボードはたっぷり用意しておこう。

(3)いろいろな視点から考えさせる

メンバーの思考が凝り固まったときには、新たな視点を投げかけて、メンバーの思考をゆさぶる役割がファシリテーターには求められる。この目的で、他社・他業界の事例、経営学からの役立つ概念を情報提供するのもよい。

ただ、このときに進行側が演説をしてしまってはいけない。特に外部コンサルタントや、社内の企画部門の人などは、仕事柄ついつい「こうあるべきだ」と熱弁をふるいたくなるが、それではメンバーは急速に発言意欲を失い、受け身に回ってしまう。

そこで、新たな視点に目を向けてもらうには、問いかけを使うのである。本事例でも、「今の所長は昔に比べて苦労ばかりが多い」という話に華が咲いたので、ひとしきりしゃべってもらったあとで、「本当にキツイ立場ですね。で…この話を続けていて、何か生まれそうですか?」と問いかけたところ、空気が変わっていった。

また、他社事例などを紹介するときも、それにかける時間を極力短くし、「この事例を参考にして考えるなら、当社ではどのようにするのがよさそうか?」を考えるほうにすぐに引き戻す。だらだら事例を紹介すると、まず間違いなく「ま、それは業種が違うもんな。うちにはそのまま当てはめられないよ」という《生徒の反応》になる。

(4)異論や少数意見を拾い上げ、尊重する

上記にも通ずるが、メンバーから多様な意見を引き出すことも重要である。

典型的なシーンは、「じゃあ、活動項目はこの2番目と5番目で行きますか?」と賛否を確認する局面や、「他に意見はありませんか?異論ないですか?」と問いかける局面である。

十中八九、皆は黙っている。手も挙がらない。

しかし、それで「ラッキー、これで次の議論へ行ける」と思うのは浅慮というもの。皆の表情をよく観ていれば、「この人は賛成していないな/異論ありそうだな」という人が居るはずだ。その人としっかり視線を合わせ、「○○さん、どうですか?何か異論ありませんか?」と投げかける。たいていは「よくぞ当ててくれた」という感じで、反論が始まるものだ。

また、控えめな人が、当初表明していた反論を、飲み込んでしまうときもあった。少数意見になってしまったときなど、特にそうなりがちだ。このような場合、ファシリテーターは「…とはいえ、議論の初めのころ、×××という意見も出ていましたよね? ○○さん、その立場からご意見お願いしていいですか?」と、その少数意見にスポットライトを当てていった。

しばしば、こうやって拾い上げられる異論や少数意見が、うわべだけの綺麗事に結論が落ち着いてしまったり、なんとなく大勢の流れで結論が決まったりするのを防いでくれる。

複数の人間で素晴らしいアイデアを生む鍵は《少数意見の尊重》である(注5、6)。

(5)皆の意見を取り込みながら、成果に結びつける

ワークショップ後半で、論点を絞り込んだり具体策を考え出したりする段に入ってからは、メンバーを励まし、皆で何らかのアウトプットを創るのだ!という機運を盛り立てていく。

この段階では、ファシリテーターが議論を整理し、アウトプットらしく仕立てていってあげることが、とても価値ある支援になると私は考えている。もちろん議論の整理や、最終成果の作成についてもメンバーに自発的にやっていただくのが理想であるが、残念ながらこれが得意な人は少ない。であれば、ファシリテーターがいくばくかリードする形で成果を分かり易くまとめ、皆に達成感を持ってもらうほうがむしろハッピーである。メンバーに「おう!それだよ、それ!いい感じにまとめてくれた」と感じてもらえればよいと思う。

この状態にたどり着くには、逆説的であるが、落とし所に拘ってはいけない。主催者側やコンサルタントは、事前に入念な落とし所を作れば作るほど、そこへ向けて強引に誘導したくなる。だが、メンバーはそれを敏感に察知して、抵抗したり、知恵を出す意欲を失ったりするだろう。《アウトプットはメンバーと自分が一体となったその「場」から生まれてくる》とメンバーを信じ、皆の意見を尊重してそこからアウトプットを構成していくことである(社会構成主義(注7))。「皆さんの意見をまとめるとこんなアウトプットになりますね。いかがですか?」と投げかけられるのが理想ではないだろうか。

もちろんリアルタイムに議論を整理するのは難しい。そのために時折休憩を取る。皆が休憩しているその間、ファシリテーターは一人、模造紙やホワイトボードに向かって「ここまでの議論はどのようにまとめられるのだろう?」「結局、争点はどこ?」などと考えるのである。

(6)裏話~結局どうなったか

ミーティングと人材育成に焦点を当ててくれるとよいが、というのが主催側の当初の意図であった。ワークショップでは、討議の進行につれ、ミーティングが大事だということになり、その具体的改善策を皆で練った。また、「他営業所のミーティングのやり方を知って新鮮だった、帰ったら自分もやってみたい」という声も出てきた。このような知恵の回流が起こるのもワークショップの醍醐味である。

●気負わずに、どんどん使う/試す

とても微笑ましい、ワークショップの本質の説明は「集まって、話し合ってみないと、何が起こるかわからない。でも、やってみればなんとかなる」である(注8)。

「みんな、こんな企画に乗ってきてくれるかな…」と、やる前から取り越し苦労をするのではなく、使えそうな局面でどんどん使っていくのが一番の成功の原動力であると思っている(それでもやっぱりやる前は心配なのだが)。

■参考文献

※本記事の初出『企業診断』2005年11月号 vol.52、同友館

- (注1)

- 中野民夫『ワークショップ』岩波新書

- (注2)

- 博報堂HOWプロジェクト『わかる!ビジネス・ワークショップ』PHP

- (注3)

- R・チェンバース『参加型ワークショップ入門』明石書店

- (注4)

- 堀公俊『「話し合い」の新技術』プレジデント社

- (注5)

- 印南一路『すぐれた意思決定』中公文庫

- (注6)

- 遠田雄志『組織を変える〈常識〉』中公新書

- (注7)

- 高間邦男『学習する組織』光文社新書

- (注8)

- 久隆浩 基調講演『日本ファシリテーション協会 2005年関西フォーラム』