1.はじめに

中小企業の経営者、とくにオーナー経営者にとって、事業承継は経営における最も重要な課題の一つである。帝国データバンクが2020年に実施したアンケート調査によると、企業の67%が事業承継を経営上の課題として認識している(※1)。自らがトップの座を退いた後も、会社は本当に存続していけるのか。特に自身が創業者であるなど、従業員への影響力が強い経営者であればなおさら悩むことであろう。近年、こうした状況にある中小企業の経営者から、数年後の事業承継を見据えて人事制度を構築したいという依頼が増えている。背景にあるのは、自分が居なくなった後も、従業員が公平な仕組みの下で評価され、適切な給与を得られるようにしておきたい、という願いである。事業承継と言えば、ここ数年はM&Aという選択肢が存在感を増しているが、経営者自身が今後も単独での存続を望む場合、人事制度といった会社の仕組みの充実を図ることで、後継者へのスムーズな承継を目指すことも選択肢の一つとなっている。

さて、中小企業の人事管理に話題を移すと、100名前後の会社であれば、経営者は従業員全員の顔と名前が一致し、彼らの人間関係や家族構成まで把握していることも珍しくない。この場合、経営者は会社で起こるあらゆる出来事を理解しているため、「あなたの給与と賞与はこれだけ」というように、人事管理を個別管理で運用しているケースが多い。これは中小企業における公平な人事管理として、ある意味理想の形であるが、経営者の個人技に強く依存するため、持続可能性は極めて低い。経営者自身もそれをよく理解した上で、「自分が居なくなった後も運用できる、持続可能な人事制度を構築したい」と考えているのである。

本稿では、こうした悩みを抱える従業員100名前後の中小企業の経営者を念頭に、事業承継を見据えた人事制度改革のより良い進め方を考察する。そのためにまず、人事制度改革のプロセスで起こる中小企業特有の「従業員の感情」に関する問題に焦点を当てながら、経営者が留意すべき内容を整理する(第2節)。

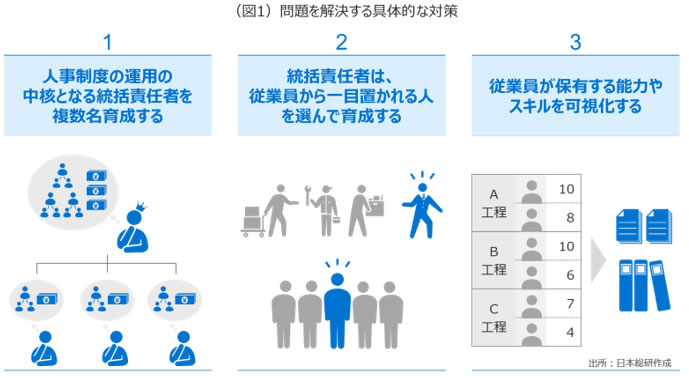

次に、問題を解決する具体的な対策と、期待できる効果を説明する(第3節)。最後にまとめとして、本稿の結論を改めて示しつつ、新しい人事制度が社内に定着していく過程で、従業員に起こる良い変化、すなわち人事制度改革の推進による副次的な効果について、筆者の経験に基づいて述べる(第4節)。

2.中小企業特有の問題

一般的に人事制度は、従業員を職能・役割・職務などを基準にしてグレード別に格付ける等級制度、等級ごとに給与を一定の範囲で設定する給与制度、半年ないし一年の業績や成果に基づいて従業員を評価する評価制度、という三つの要素から成り立つ。コンサルタントである筆者が人事制度改革のプロジェクトを依頼された際は、これらを経営者と一つひとつ議論していくが、経営者が人事を全て決めてきた会社の場合、以下のような問題によく直面する。

(1)経営者以外は、皆同じような水準の役割・職務に従事しており、等級に区分しづらい

(2)従業員の給与は、経営者の判断で全て決まっているため、制度化しづらい

(3)従業員は、経営者が人事評価を決めたから納得しているのであって、仕組みを入れたからといって、経営者以外の誰かへ簡単に権限委譲できる状況にない

とりわけ悩ましいのが、評価制度である。事業承継を見据えて、経営者は人事評価の権限委譲を試みるが、これがなかなかうまくいかない。具体的な準備としてよくあるのは、総務部やそれに準ずる既存の組織に人事機能を付与し、人事総務部を発足させる。所属する従業員から、人事総務部長を選出する。人事評価シートを用意して、人事総務部長と何名かの役職者に従業員の評価をやらせてみる、といった内容である。しかしこのような対応を繰り返すだけでは、今後どれだけ時間をかけたとしても、残念ながら、経営者以外の人物が出した人事評価に対して、従業員が納得する日は来ないであろう。

なぜなら、従業員はこれまで「経営者である社長が決めた人事評価なので仕方ない」と納得していたのであって、人事制度という仕組みを作ったから、今後は人事総務部長や上司である役職者があなたのことを評価しますと言われても、「あの人に評価される筋合いは無い」と感じるからである。これは論理ではない。感情の問題である。平たく言えば、それまでは社長という社内のことを最もよく知っていて公平な評価ができる人が決めたことだから、従業員も正しいと思えたのである。「思えた」というのが、一番のポイントである。誤解を恐れずに言えば、合っているとか間違っているといった問題ではない。

つまり、中小企業の人事制度改革の最大のポイントは、経営者である社長の決定という、従業員にとって感情的に受け入れられるものに代わる何かを、人事制度の仕組みと、制度を運用する人材によって生み出すことである。この重要性を見落とした状態で、いくら緻密に論理を積み上げて人事制度を設計しても適切な運用は不可能である。たとえ制度を整備したとしても、従業員の感情によって、あっという間に骨抜きにされてしまうのである。

3.問題を解決する具体的な対策

さて、こうした問題を解決する対策であるが、残念ながら特効薬は無い。人間の感情が絡み合う問題であるため、経営者にも数年かけてじっくり取り組む覚悟が求められる。

取り組むべき事項は三つある。一つ目は、人事制度を運用するに当たって中核となる統括責任者を複数名育成することである。複数名というのが重要である。経営者が担っている役割を、そのまま特定の人材に任せることは極めて難しい。仮にその人材が執行の重要な役割を担っていたとしても、社長とそれ以外の立場では見える世界が大きく違う。100名前後の会社であれば、3名は統括責任者が欲しい。このとき大事なのは、経営者から従業員に「いずれは彼/彼女が、君たちの人事評価をする」と事前に説明することである。経営者が認めたという事実は、従業員への最も強いメッセージとなるからである。

二つ目は、人事制度の統括責任者は、従業員の中から周囲から一目置かれている人を選んで育成することである。自社には人事のプロがいないという問題意識から、大企業で人事部長などを経験した人材を採用し、要職に据えることを検討するケースがあるが、率直に言って推奨できない。前述の通り、従業員が人事評価の結果を受け入れるかは感情の問題であるため、人事の実務に詳しいことはあまり重要ではない。それよりも、会社において中核となる業務を遂行する上で必要な能力とスキルを持っている方が大事である。

中小企業の場合、大企業のように階層組織や役割分担が進んでいるわけではないため、経営者も現場でともに仕事をすることが多い。こうなると、仮に大企業から人材を迎え入れるとしても、必要なのはいわゆる人事の専門家ではなく、例えば製造業なら大手メーカーの研究開発部門で長年経験を積み、前職で培った経験やノウハウを活かして自社の従業員に指導できる人材である。統括責任者が従業員から尊敬される人材であれば、彼らが出した評価は、受け入れられる可能性が高まる。たとえその人材が人事の素人であったとしても、人事総務部を兼務しながら数年かけて知識の蓄積と実践を重ねることで、人事評価の遂行能力も十分な水準に引き上げることは可能である。この間、人事に関する情報やノウハウは、必要に応じて、外部の専門家やコンサルタントを起用することで事足りるのである。

三つ目は、従業員が保有する能力やスキルを可視化することである。一例として、仕事の難易度や自社にとっての重要度に基づいて、自社にある全ての仕事を点数化し、その合計点によって個人の能力を把握する方法がある。目的は、経営者が頭の中で「彼/彼女の能力やスキルはこれくらい」と判断していたことを、仕事一つひとつを細かく積み上げながら客観的な資料で表現することである。理由は前述のように、100名前後の中小企業では、経営者が決めたという事実に代わって受け入れられる根拠を整備できるかが鍵であるため、相当に緻密な可視化が必要となるからである。根気のいる作業になるが、従業員が納得する人事制度にするためには避けては通れない。このプロセスには、経営者と人事制度の統括責任者が積極的に関わることが必須である。実際の運用では、出来上がった資料を基準としつつ、従業員一人ひとりが一定期間で習熟したことや、目標に対して挑戦した結果とプロセスも考慮し、最終的な人事評価を決定することで、自社にとって公平かつ納得できるオリジナルな人事制度の実現を目指すことになる。

4.まとめ

ここまで中小企業特有の問題として、感情というキーワードを提示し、具体的な対策について述べてきた。人の気持ちは簡単には変えられないため、経営者の強い想いを起点に人事制度改革を推進し、従業員が人事制度を受け入れて浸透・定着するまでには数年かかるが、会社として持続的に発展していくためには必要な取り組みであると考えている。また副次的な効果として、人事評価を担うことを指示された統括責任者は、この経験を通じて視野が広がり、視座も高まることが期待できる。実際、筆者の経験からも、統括責任者として任命された人材が、重要な役割を与えられることを通じて責任感が芽生え、経営者にも率直に意見を言うようになった場面を何度も目撃した。人事制度改革の成果は、公平で客観的な人事制度の設計だけでなく、人材育成も含まれるのである。

なお、本稿の内容は、事業承継と言ってもM&Aによる第三者への売却を選択せず、あくまで自社で後継者を育成することを目指す経営者に対するものと想定した。近年の事業承継で存在感を高めているのは、後継者不在の中小企業が、自社の株式の大半を第三者である他の企業に売却する事業承継M&Aである(※2)。冒頭に触れた帝国データバンクのアンケート調査においても、事業承継の手段としてM&Aに関わる可能性があると回答した企業は37%に上る(※3)。今後も中小企業のオーナー経営者にとって、M&Aが事業承継を実現する重要な選択肢であり続けることは間違いない。

しかし経営者自身が、自社の紡いできた歴史や文化を重視し、また単独で事業を継続していけると判断できる条件が揃うなら、株式は親族へ売却しつつ、会社の舵取りについては、数年かけて社内または外部人材から後継者を育成・選抜することも選択肢となるであろう。しかも感情が絡み合う人事という、これまで経営者しか扱えなかった領域で従業員から信頼を得た人材は、後継者としての資質も兼ね備えていると言えるのではないか。もちろん後継者の条件は、その他にも多くあるのは承知している。ただ、人事制度改革は単に会社の仕組みを変えることではなく、とくに中小企業のオーナー経営者にとっては、会社の持続的な存続を目指す上で有効な手段であると筆者は考えている。今後、本稿で取り上げたような悩みを抱える経営者にとって、人事制度改革は経営課題を解決する有効な手段として、より一層認知されていくであろう。

(※1) 株式会社帝国データバンク(2020)『事業承継に関する企業の意識調査(2020年)』

調査対象は2万3,689社、有効回答企業1万2,000社(回答率50.7%)。回答企業1万2,000社のうち、大企業は2,165社、中小企業は9,835社(内、小規模企業は3,532社)。

(※2) 株式会社レコフ

によると、事業承継M&Aは公表された案件ベースで、2019年に616件であり、2010年の144件と比較して4.4倍に増加した。

によると、事業承継M&Aは公表された案件ベースで、2019年に616件であり、2010年の144件と比較して4.4倍に増加した。(※3) 株式会社帝国データバンク(2020)『事業承継に関する企業の意識調査(2020年)』

※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。