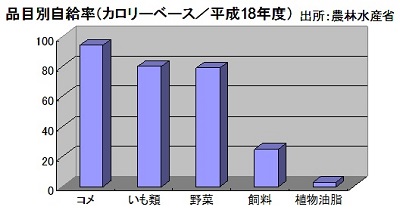

日本の食料自給率はカロリーベースでわずか四割に過ぎず、米国やオーストラリアはもちろん、英国やオランダ等の比較的国土の狭いEU諸国と比べてもきわめて低い水準にとどまっている。食料自給率を品目別にみると、主食用穀物が60%、野菜79%、油糧作物(植物油脂)3%、そして飼料が25%となっており、特に後者二つの低さが際立つ。これは油や飼料は単価が安く、しかもそのまま我々の口に入ることが少ないために、あまり積極的な生産拡大が図られてこなかったことが原因の一つといえる。

近年は食料自給率ばかりでなく、主要穀物の在庫率も低下しており、フードセキュリティー確保の点からも問題は大きい。自給率向上に向けた具体策が求められる中、ここでは飼料の増産の可能性等について検討したい。

裏作や休耕田活用による増産

増産策としては、二毛作を推進し、収穫面積を倍増させることがまず挙げられる。二毛作はかつて南日本を中心に行われ、米の裏作として麦、大豆、マメ科飼料作物などが栽培されていたが、裏作の収益性が低いため、高度成長期以降は敬遠されるようになっている。

そこで我々が効率的な裏作として注目するのが、穂を刈り取った後の稲に肥料を与えて茎(稲わら)を伸ばす「再生稲」である。再生稲は稲発酵粗飼料の原料となり、乳牛の餌として活用できる。再生稲は新たな作付けが不要であるほか、繊細な施肥管理も必要ないため、収益性が高い。

休耕田での飼料増産も有力な選択肢である。実は日本の水田の約4割が休耕田だといわれており、それらを活用するだけでもコメを1.5倍に増産可能という計算になる。食用と飼料用のすみ分けや、収支の合わない飼料米に対する補助等、慎重に検討すべき項目はあるものの、自給率向上の重要なソリューションになることが期待できる。

食品リサイクルによる飼料供給

食品リサイクルによる飼料供給にも大きな期待が寄せられている。すでに残飯の飼料化プラントは複数が稼動しており、他にも焼酎粕、おから、ビール搾り粕等を原料にした液状のエサを供給するリキッドフィーディング方式が各地で導入され始めており、例えば鹿児島県では大口酒造の焼酎粕を養豚事業者のジャパンファームにて活用している。

地域システム構築のきっかけとして

飼料自給率を底上げするこれらの取り組みは、生産者から排出者までを含んだ地域システム作りの契機ともなる。

例えば、再生稲の施肥には、家畜排せつ物からバイオガス(メタンガス)を生産するプラントから排出される液肥が活用可能であり、費用も安い。プラント側も現在はコストをかけて廃棄処理している液肥活用を促進したい。そこで、運搬費を含めて液肥を無償でプラントから農家に提供するなどの地域システムが構築できれば両者にコストメリットが存在することになる。ただし安心して液肥を利用するには、成分分析や栽培実験が不可欠であることから、鹿児島県垂水市と日本総研では共同で利用可能性の検証を進めている。

また、食料リサイクルの普及には、食品工場をはじめ、弁当・惣菜の加工業者等の排出者を含めた地域システムの中に、効率的な飼料化方法を計画的に組み込むことが欠かせない。2007年度の食品リサイクル法の改正で、収集運搬等の緩和策が取られたが、点在する取り組みを大きな流れにするにはまだ不十分であり、一層の普及策が待たれる。

このように飼料増産による食料自給率の向上にはさまざまな有効策があり、地域システム作りの契機ともなり得る。しかし、肝心の多くの農家や畜産農家は、情報不足のために様子見なのが現状である。地方の農業活性化の旗振り役である地方公共団体は、ビジョン・計画の策定段階から明確なメッセージを発し、飼料増産への地元事業者の積極的な取り組みをリードすることが求められている。

※執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。