■続発するクマの被害

今夏、ほぼ連日、クマの出没や被害の状況が報道されている。実際、環境省の速報値によると(環境省「クマ類による人身被害について[速報値](令和7年8月5日)(※1))、本年度7月末時点(4~7月)で、既に48件、被害者数55人、死者数3人となっており、統計を取って以降、過去最悪であった2023年度の同期比と比較しても、被害者数は同等(56人)、死者数(1人)では上回っている状況にある。

クマによる被害が増加している要因としては、個体数の増加、エサの不足など、さまざまな要素が絡んでいるとみられ一概には言えない。

一方で、確実に言えることとしては、クマと人間との距離が縮まっている点である。これは、短期的な視点からは、ブナの実の不作年などに、クマが農作物や生活ごみなどをエサとした結果、その味を覚えた個体が、人間の生活圏に近いところで生息域を設けるようになったことに起因していると考えられる。ただ、根本の部分としては、「里山」と呼ばれるような「緩衝地帯」が減少し、クマの生息圏と都市部の人の生活圏とが隣接してしまう地域が増加している点にある。

■深刻化する社会全体への影響

クマの問題に象徴されるような野生鳥獣被害はマスメディアで扱われることが多くなり、国民にとって高い関心事項となっている。一方、直接的に被害に遭うのは一部の地域関係者であり、「近くて遠い、局所的問題」というのが、これまでの多くの人の認識であった。

しかし、クマが、これほどまでに、地域を問わず、山から市街地まで幅広く出没するとなると、人流も活発となった今、もはや誰もが被害に遭う可能性があり「社会全体で取り組むべき問題」であると言えるのではないだろうか。

「社会全体で取り組むべき問題」と述べるのは、命に関わる危険があるからだけではない。

例えばクマについては、出没情報を得た人は、住民であれば外出しない、域外の人であれば目撃情報のある地点に近づかないことが一番の防衛策となる。

しかし、これを、特に観光地のような場所で強く推し進めた場合、観光客が該当地域を回避することにつながり、その地域では致命的な経済的損失を負いかねない。

また、インパクトの大きいクマだけに目を奪われがちであるが、野生鳥獣被害全体でみた場合、シカやイノシシなどの被害も深刻であり、農産物被害は年間164億円(農林水産省 農村振興局「鳥獣被害の現状と対策(令和7年8月)(※2))、森林被害面積は5,160ha(林野庁「令和5年度 主要な野生鳥獣による森林被害面積」(※3))にものぼる。その他、列車や車への衝突事故、また話題にのぼることは少ないが、ゴルフ場の芝生への被害等も深刻化していると言われ、さらに前述の農産物被害額についても申告・計上されていない額も相当数あると推測される。よって、それらも含めると、被害総額はさらに増加し、大きな経済的損失を及ぼしているのは間違いない。

■急がれる対策

現在、農林水産省では「鳥獣被害防止総合対策交付金」を、環境省においても「指定管理鳥獣対策事業交付金」を準備し、各地の野生鳥獣の捕獲、侵入防止対策等の支援を行っている。また、都道府県は上記の国の予算措置における基礎自治体の窓口機能とともに「特定鳥獣保護管理計画」の策定を、また、基礎自治体では「被害防止計画」の策定や独自の捕獲奨励金の設置など、さまざまな対策を実行している。

さらに、「鳥獣保護管理法」が2025年4月に改正、9月1日から施行され、市街地で一定の基準のもと、駆除のための銃使用が可能となった。本改正は内容の周知、今後のガイドラインのさらなる改善余地等もあるかもしれないが、新たな対策としては一歩前進したと言える。

しかし、野生鳥獣被害は、農林業の衰退や、中山間地域の過疎化、高齢化等に伴う里山の減少も深く関わっている。また、自然との共生・共存という部分においても簡単な問題ではない。すなわち「野生鳥獣が、出てきてから対応する」といった対症療法的アプローチでは問題の根本解決にはならず、今の状態では来年度以降も問題が続いていく可能性が高い。

■「対症療法」から「根本治癒」へ

日本総研では、2024年11月から12月にかけて、全国の基礎自治体(特別区含む)1,718団体を対象に、野生鳥獣被害に関するアンケート調査を実施し(回答数782/回答率45.5%)ホワイトペーパー

としてとりまとめた。

としてとりまとめた。その結果、多くの基礎自治体が野生鳥獣被害を受ける中、それぞれ対策を講じているものの、その内容は住民による自助・共助を前提とした対策支援が中心であることが分かるとともに、予算の確保や専門人材の育成、広域的・多主体的な連携などの課題があり、一層の対策推進が難しい状況にあることも浮き彫りとなった。

かつての日本の農山村では、里山の暮らし自体が野生鳥獣との「緩衝地帯」として人と動物との境界を果たしていたと考えられる。しかし、現代は農林業の衰退と中山間地域の過疎化・高齢化によって、暮らしと空間構造が大きく変化しているにもかかわらず、現行の野生鳥獣被害対策の多くが、いまだに「住民による対応」を前提として設計されているため、結果的に現場に過剰な負荷が集中し、被害の抑制につながらない状況に陥っていると考えられる。

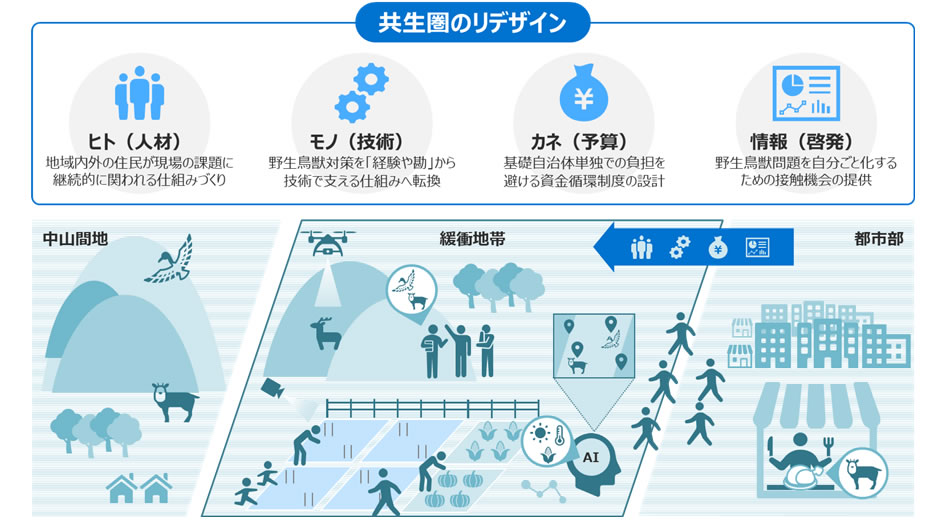

そこで日本総研では、「かつての共生状態を、現代社会の中で別の形で補完・再構築」することで、野生鳥獣の被害を減らす取り組みの検討を始めている。具体的には、野生鳥獣被害を「社会全体の課題」として捉え、野生鳥獣被害地域内外の「ヒト・モノ・カネ・情報」のリソースを効果的に再配置し、ハード・ソフトの両面から新たな野生鳥獣被害対策を行うというものである。具体的には、わなや柵の設置といったものだけではなく、被害地域とハンターとのマッチングプラットフォームの構築、ドローンを活用した野生鳥獣の追跡等システム、捕獲後の動物を食料やエネルギーとして利用する循環システムの構築等の様々な取組を、地域の特性や課題をもとに複合的に組み合わせて実現していくことである。日本総研では、こうした取り組みを通じて農林業の維持・再興も含め新たな緩衝地帯を構築していくことを「共生圏のリデザイン」 と定義している(下図)。

■ヒントとなる新たな取り組み事例

このような「ハード・ソフトの両面から新たな野生鳥獣被害対策を行う」ヒントとなる事例が出てきている。

○ALSOK株式会社では鳥獣被害対策に必要なICT機器やわな(箱わなや囲いわな)、防護フェンス等の販売から設置・管理、駆除までの総合的なサービスを提供している(ALSOK株式会社ホームページ(※4)より)

○小田急電鉄株式会社では、野生鳥獣被害や狩猟への関心、アウトドア志向のある人たちを募集し、プロのハンターのサポートのもと、狩猟体験等のプログラムを「ハンターバンク」というサービスとして提供している(小田急電鉄株式会社ホームページ(※5)より)

○株式会社クイージでは、鹿肉・猪肉のレストラン等への卸売り販売ならびに野生鳥獣に関する捕獲方法、食肉処理、商品開発、処理場経営等に関する支援サービスを行っている。また、同社は島根県美郷町において、町とも連携する形で猪肉の缶詰販売のビジネスを展開している(株式会社クイージホームページ(※6)、株式会社おおち山くじらホームページ(※7)、美郷町ホームページ(※8)より)

○福岡県では野生鳥獣の目撃・捕獲等の情報を一元的に集約・蓄積し、オープンデータ化する「福岡県鳥獣被害対策システム」を構築・提供している(福岡県ホームページ(※9)より)

これらはいずれも地域の実情や課題をベースに、民間のノウハウ等も活用しながら実施されている点がポイントである。

また、忘れてはならない視点として、かつての「里山」を取り戻すことを諦めない姿勢も重要という点がある。高度経済成長期を中心に多くの若者が都市部に流出し、それが里山の荒廃につながったのは事実である。しかし、昨今では地方に移住したい、戻りたいという「地方回帰」「農村回帰」の流れが生まれている。また、里山の基幹産業となる農業・林業の現場においても、優れた機械・技術も登場し労働環境が改善されつつある。

したがって、まずは農業・林業の維持や再興の可能性がある地域はそこを目指し、難しい地域は「ヒト・モノ・カネ・情報」を活用し、それぞれの地域にあった「共生圏のリデザイン」を実現していく視点が重要となる。

■おわりに

野生鳥獣被害は、世間一般には、クマやイノシシなど、動物そのものの攻撃性に焦点があたりがちである。しかし、前述のとおり、野生鳥獣被害の問題の背景には、都市部への若年世代の流出等により、豊かな農村環境が荒廃した事実がある。また、都市部や地方部に関わらず、人と自然がどう共存・共生していけるかという問題もわれわれに突き付けている。

すなわち野生鳥獣被害の問題解決を図ることは、日本全体としてサステナブルな社会をどうデザインしていけるかを真剣に考える重要な機会とも言え、国民一人ひとりが今こそ真剣に、それらを考えるタイミングではないだろうか。

(※1) https://www.env.go.jp/nature/choju/effort/effort12/effort12.html

(※2) https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/240605.html

(尚、8/31に下記ページを参照 https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/attach/pdf/240605-92.pdf)

(※3) https://www.rinya.maff.go.jp/j/hogo/higai/attach/pdf/tyouju-76.pdf

(※4) https://www.alsok.co.jp/corporate/choju_taisaku/

(※5) https://odakyu-hunterbank.com/

(※6) https://cuiiji.jp/

(※7) https://yamakujira.jp/

(※8) https://www.town.shimane-misato.lg.jp/misatoto/stories/004/

(※9) https://www.pref.fukuoka.lg.jp/press-release/choju-system.html

※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。