*本事業は、令和6年度障害者総合福祉推進事業として実施したものです。

1.事業の背景・目的

支援機器とは、障害者の自立や社会参加を支援する機器の総称である。支援機器の開発および製品化に対する補助事業(厚生労働省「障害者自立支援機器等開発促進事業」)が平成22年から行われているが、当該事業で開発された機器の販売継続率は2割弱にとどまっている。本事業では、これまでに製品化した支援機器の普及の実態や課題を明らかにし、支援機器の普及促進に資するポイントを抽出した。

2.事業の概要

まず、製品化した支援機器が障害当事者の手元に届くまでの流れを把握するために、支援機器の普及に関する先行調査研究を整理した。次に、支援機器開発事業者に対するアンケート調査およびヒアリング調査を行い、支援機器の普及の実態や課題、普及に向けて行っている工夫を把握した。最後に、製品化した支援機器の普及促進におけるポイントを抽出し、支援機器開発事業者を想定読者としたポイント集を作成した。

3.事業の成果

先行調査研究の整理を通して、当事者に支援機器が届くまでの流れは、障害関連の制度を利用するルートと、自費で購入するルートに分けられることが明らかになった。

支援機器開発企業に対するアンケート調査を通して、販売を継続できている製品にはいくつかの共通点があることがわかった。例えば、販売を継続できている製品では、当事者に届けるための販路の開拓・拡大、当事者を身近で支える支援者を対象とした製品説明会の開催、ホームページやSNS上での製品活用事例の公開等が行われていた。

支援機器開発企業に対するヒアリング調査では、製品化した支援機器の普及に向けた課題が明らかになった。具体的には、当事者・支援者・給付判定を行う機関に製品を認知してもらうこと、製品の活用事例を収集・公開すること、当事者の心身機能や生活状況に応じて製品を調整すること等である。

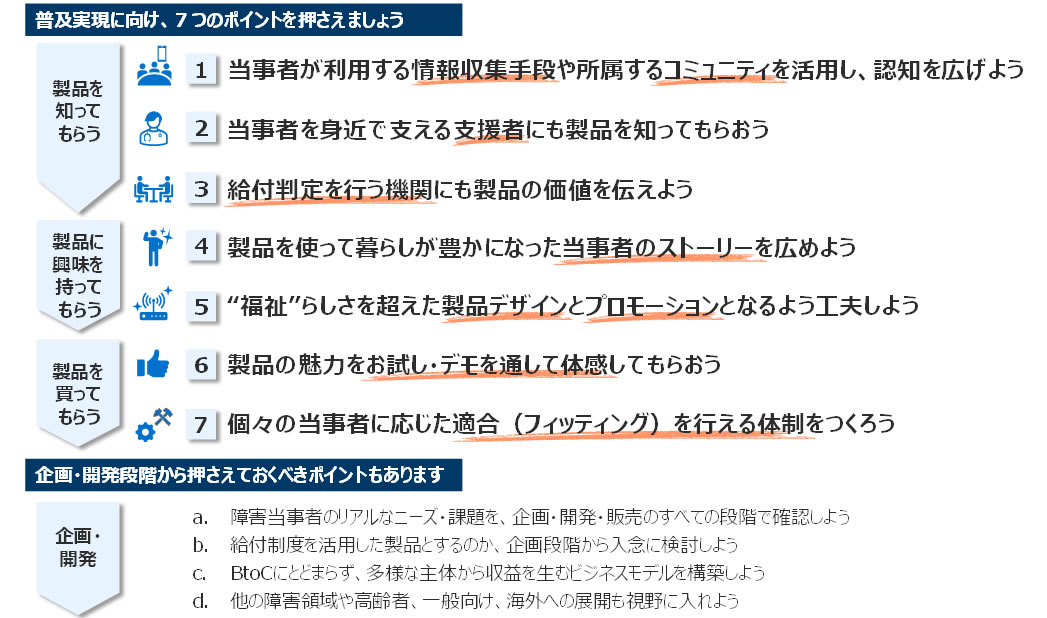

以上の調査結果に基づき、製品化した支援機器の普及を実現するためのポイントを7点に整理した(図表1)。特に、当事者が利用する情報収集手段や所属するコミュニティを活用して製品の認知を広げること、当事者を身近で支える支援者にも製品を知ってもらうこと、製品を使って暮らしが豊かになった当事者のストーリーを広げることは、先行調査研究では指摘されていない新たなポイントである。

4.今後の課題

支援機器が当事者の手元に届くまでには、支援機器開発企業のみならず、支援機器販売企業・販売卸や医療・福祉専門職、支援機器相談窓口の職員、市町村や更生相談所等で給付判定を行う職員等も関与する。本事業では、支援機器開発企業に焦点を当てて調査を行ったため、その他のステークホルダーに関しては十分な調査を行うことができていない。今後、支援機器開発企業以外のステークホルダーの実態および課題を把握する必要がある。

※本調査研究事業の詳細につきましては、下記の報告書および別冊資料をご参照ください。

報告書

別冊資料「支援機器普及のポイント ー障害当事者に支援機器を届けるためにー 」

【本件に関するお問い合わせ】

リサーチ・コンサルティング部門 マネジャー 城岡秀彦

E-mail:shirooka.hidehiko@jri.co.jp