本アンケート調査の背景と目的

近年、国内の積雪寒冷地では気候変動の影響により、ドカ雪が増加し、大規模な車両滞留の発生や、雪対策費の財政圧迫が問題となっている。加えて、今後のさらなる少子高齢化によって、北日本エリアでは除雪のオペレーターの減少・高齢化が進むと想定され、早期に対策を検討する必要がある。

一方で、雪は冷熱を供給するエネルギー資源であり、北国特有の地域イベントにおける観光資源でもあり、有効活用できる可能性も秘めている。しかし、雪の利活用の普及にはさまざまな障壁が存在しているのが現状である。

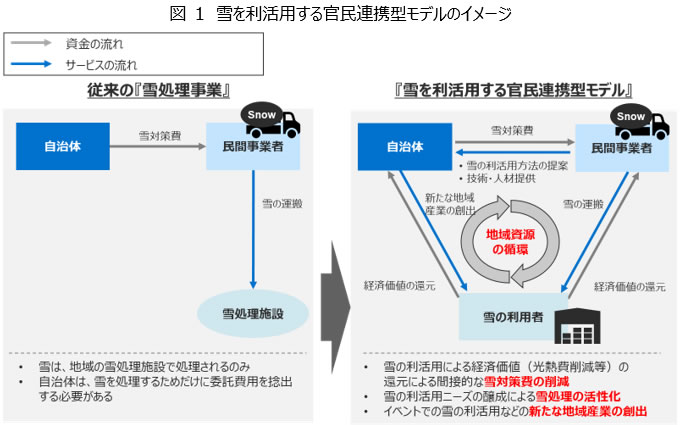

そこで、上記の課題の解決のために、自治体の雪対策費の削減や除雪オペレーターの確保、雪の利活用などの推進につなげる「雪を利活用する官民連携型モデル」の仮説を設定した。本調査で想定する「雪を利活用する官民連携型モデル」とは、民間事業者のノウハウや人材、技術を活用し、従来は単純に費用をかけて処理されるだけであった雪を利活用する仕組みを構築することで、雪に対するニーズを生み出し、結果として除雪や排雪が推進され、雪から創出された経済的な価値によって間接的に自治体の雪対策費の削減に寄与するモデルである。本調査では、従来の自治体から民間事業者への単純な雪処理のための業務委託から、民間事業者のノウハウを活用して雪の利活用事業を実施する「雪を利活用する官民連携型モデル」への移行ニーズが大きいという仮説のもとで、北日本の自治体へアンケート調査を実施した。なお、本調査は、雪の利活用を推進する官民連携モデルの検討にあたって、雪の処理・利活用の現状や自治体が抱える課題、民間事業者に期待する役割を把握し、雪と共存するサステナブルな社会の実現に向けた政策づくりや事業モデルの構築の検討を深めていくことを目的としている。

本調査の結果については、「官民連携型の雪の新しい利活用モデルに関するアンケート調査

」レポートとして取りまとめた。

」レポートとして取りまとめた。調査概要

調査期間:2024年11月15日~2024年12月13日

調査方法:ウェブアンケート調査票の郵送

調査対象:北海道、東北および北陸地方の道県を含む基礎自治体498団体

回答数:回答 149団体(回答率29.9%)

調査結果の概要

①実施している雪対策および今後の雪対策予算の増減見込み

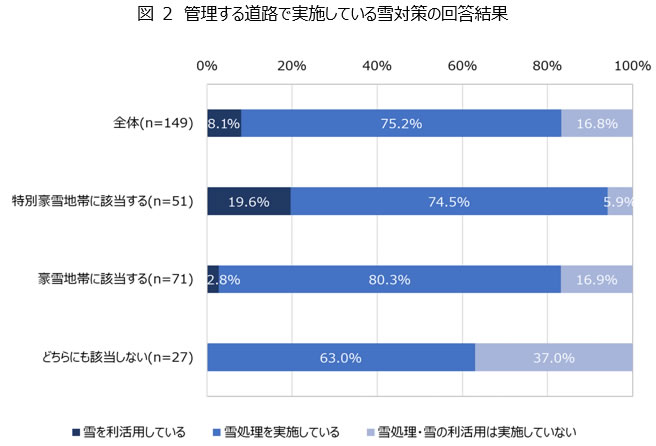

特別豪雪地帯(※1)に着目すると、回答した51自治体のうち19.6%の自治体で雪の利活用を実施している。具体的な活用としては、雪室(※2)、公共施設や農業施設の冷房、地域の祭りやイベントなどである。一方、豪雪地帯(※3)では雪の利活用は2.8%にとどまっており、基本的には雪は処理するものとして扱われている。また、特別豪雪地帯に該当する自治体でありながらも、雪対策を施せていない自治体も存在する。(図 2)

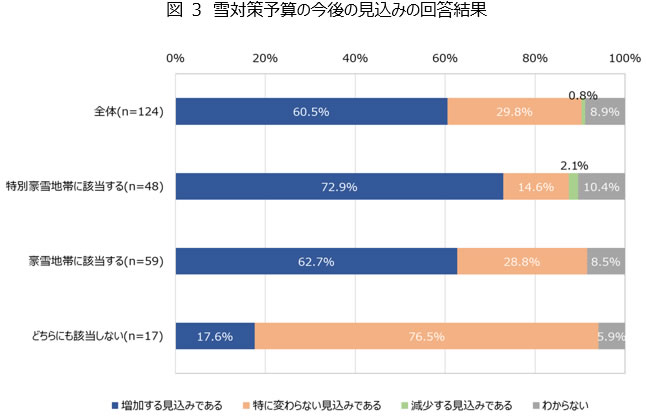

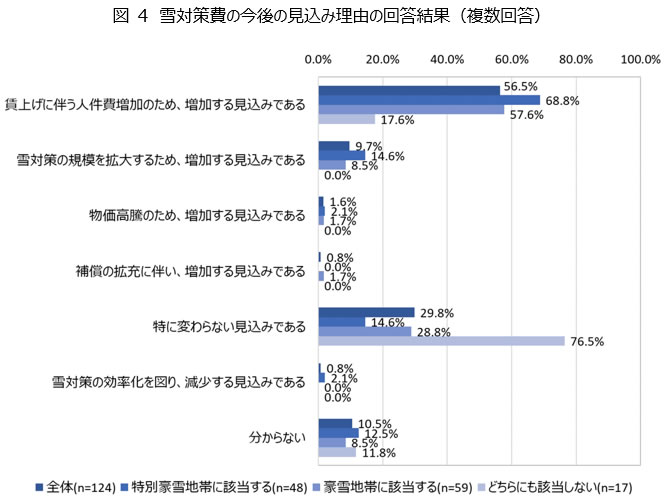

雪対策費を予算計上している124自治体のうち、特別豪雪地帯に該当する自治体の72.9%、豪雪地帯に該当する自治体の62.7%が、雪対策費が今後増加する見込みであると回答している。(図 3)増加する要因としては、「賃上げに伴う人件費増加」と回答する自治体の割合が最も多かった。(図 4)

②民間事業者に期待する役割

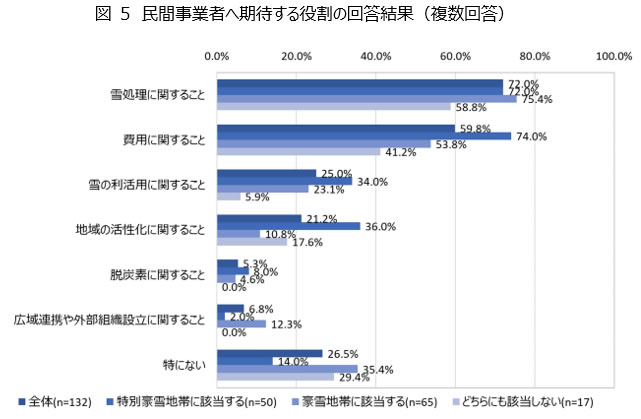

全体で見ると、自治体が民間事業者に期待する役割は、雪の処理に関すること(雪処理を行う人材の提供、雪処理を効率化する技術・スキームの提供)が最多で、次に費用に関すること(雪対策費の削減、民間資金の活用)や雪の利活用に関すること(雪の利活用に関する専門家の提供、雪の利活用に関する技術の提供)の順に上位となる。特別豪雪地帯に着目すると、上記の役割に加えて、地域の活性化に関すること(地域の雇用創出、観光客の増加、移住者・転入企業の増加)を民間事業者に期待したいと考える自治体も多い。(図 5)

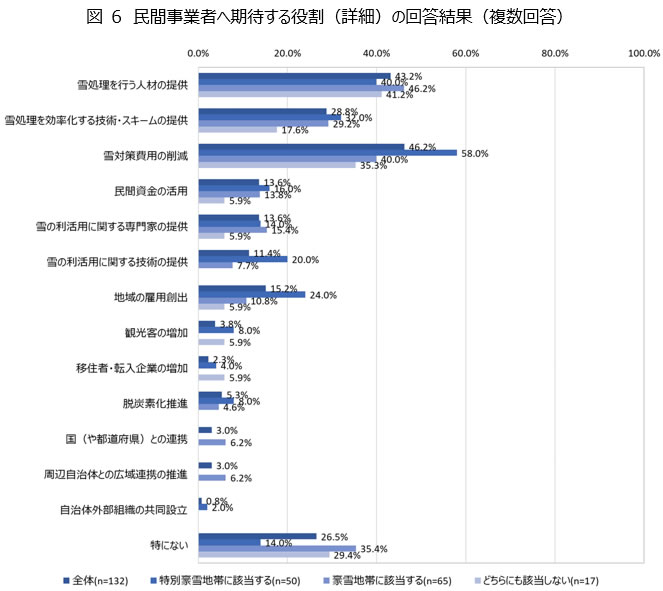

詳細な役割別に整理すると、民間事業者に期待する役割として、雪対策費の削減、雪処理を行う人材の提供、雪処理を効率化する技術・スキームの提供の順に、上位となる。(図 6)

③現時点での官民連携モデルへの関心及び課題

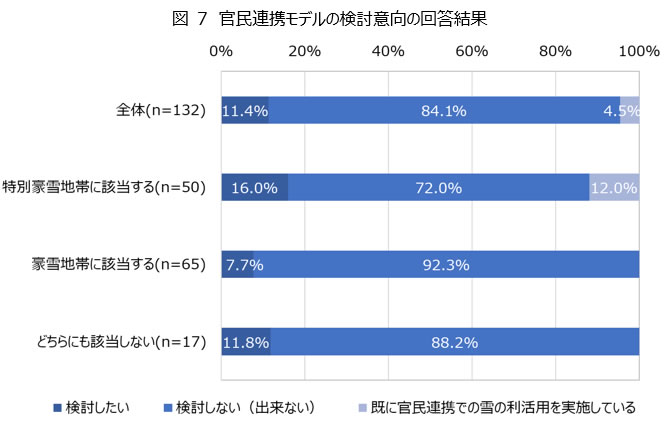

現時点で、雪を利活用する官民連携モデルへ移行することを検討したいと考える自治体は全体で11.4%にとどまった。全体として官民連携モデルを検討したい自治体は少ないものの、特別豪雪地帯に該当する自治体では割合が増加し、16.0%の自治体が雪を利活用する官民連携モデルへの移行を検討したいと回答しており、12.0%の自治体ではすでに官民連携で雪の利活用を実施していることがわかった。また、現在、雪を利活用している自治体が0件であった特別豪雪地帯および豪雪地帯のどちらにも該当しない自治体においても11.8%の自治体が検討したいと考えており、今後、雪を地域資源として有効活用していきたい自治体は一定数存在する。(図 7)

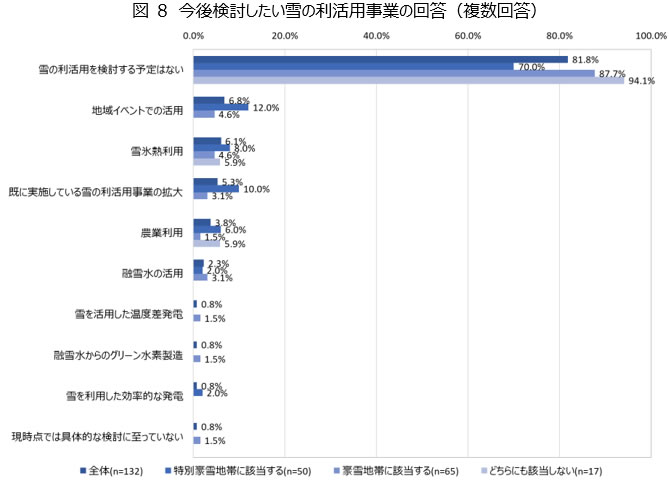

雪を利活用する官民連携モデルへの移行を検討したい自治体が少数であるのと同様に、現時点では雪の利活用を検討する予定のない自治体が大多数である。ただし、特別豪雪地帯に該当する自治体では30%の自治体で具体的に雪の利活用を検討したいと考えており、利活用方法としては、地域のイベントでの活用や雪氷熱利用を検討したいと考える自治体が多い。(図 8)

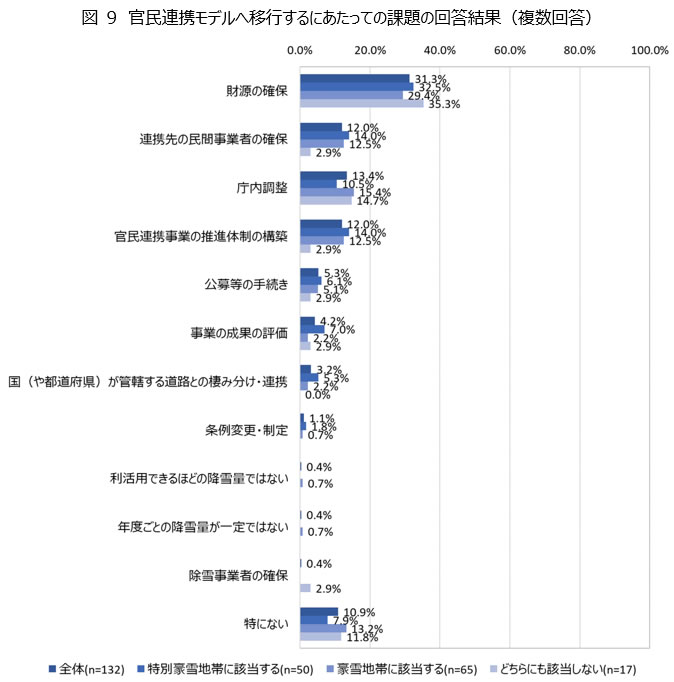

官民連携を進める上では、財源確保が課題と感じる自治体が最多で、全体として31.3%であった。その他、連携先の民間事業者の確保や庁内調整、官民連携事業の推進体制の構築に課題を感じる自治体が多いといえる。(図 9)

調査結果の考察

調査結果の概要③のとおり、現状では雪の利活用を検討したい自治体は限定的である。各自治体においては、雪の利活用以前に、まずは雪を処理する体制構築が課題であり、民間事業者のノウハウを活用しながら、持続可能な雪処理体制の構築を進めていくことが重要である。

多くの自治体で人材の提供を民間事業者に期待しているが、これは少子高齢化や人口減少といった問題が背景にあると推察される。一方で、人口減少の問題は全国共通であり、多くの民間事業者においても、労働者の確保が重要な課題となっている。そのため、北日本エリアへ民間事業者が人材供給することは容易ではない。

そこで、自治体が民間事業者に期待する役割のうち、民間事業者として貢献可能であり、その他課題解決にも波及し得るものとして、雪処理を効率化する技術・スキームの提供に注目する。昨今ではAIを活用した自動除雪車や除雪ドローンの技術によって、作業員が不要になる技術が研究・開発されている。このような技術開発が進んでいくと、雪処理が効率的に実施できるため雪処理の負担が減少するとともに、必要な人員が削減されるため、多くの自治体が民間事業者に期待する雪処理を行う人材の提供が不要となる。また、そのような技術の活用によって必要な人員を減少させることができれば、雪対策費についても削減できる可能性がある。

雪処理に関する自治体のニーズが大きいことを多くの民間事業者が認識し、技術の研究・開発および実用化を進め、人材不足の解消、雪対策費の削減による持続可能な雪処理体制の構築が求められている。そのために必要な支援を、国をはじめとした行政が実施することで、雪処理に関する自治体の課題解決を促進させていくことが重要と考えられる。そして、雪処理を行う体制が十分に構築されることが、将来的な雪の利活用に関する検討につながっていくと期待される。

(※1):特別豪雪地帯:「豪雪地帯」のうち、「積雪の度が特に高く、かつ、積雪により長期間自動車交通の交通が途絶する等により住民の生活に著しい支障を生ずる地域」について、国土交通大臣・総務大臣・農林水産大臣が指定。(出所:国土交通省 国土政策局「豪雪地帯対策における施策の実施状況等

」

」(※2):雪の断熱性を利用して食品などを貯蔵することができる冷蔵施設(出所:国土交通省「全国で第1号! ~雪室を営業倉庫として登録~

」

」(※3):「積雪が特にはなはだしいため、産業の発展が停滞的で、かつ、住民の生活水準の向上が阻害されている地域」について、国土交通大臣・総務大臣・農林水産大臣が指定。(出所:国土交通省 国土政策局「豪雪地帯対策における施策の実施状況等

」

」※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。