「子ども社会体験科 しくみ~な®」(以下、しくみ~な、または本カリキュラム)は、2024年度、東京都渋谷区と静岡県富士市でパイロット事業を行いました。今回は、本カリキュラムのアドバイザーを務めていただいている、信州大学・学術研究院教育学系 伏木 久始(ふせぎ ひさし)先生に、しくみ~なについてお話を伺いました。伏木先生には今年度しくみ~なの開発や運営に伴走いただき、間近でカリキュラムの開発過程や子どもたちの活動を見守っていただきました。先生の目に、しくみ~なはどのように映ったのでしょうか。しくみ~な開発メンバーである日本総研の木下と青山がインタビューしました!

(伏木)とにかくカリキュラムの発想がすぐれていて、とてもよくできていると思います。今後は地域に応じたバージョンを作っていけると、さらに広がっていく可能性があるのではないでしょうか。今年度のパイロット事業は成功だと思います。

(伏木)従来型の職場体験は、ある業界・業種の体験、というように、パーツに特化しています。そのため、学校の既存カリキュラムでは、企業や機関が多様なセクションから運営されているということや、他組織とつながっているということを認識しにくいのです。教えている先生方も、こうした点が意識から飛んでしまうことがあります。しかし実社会では、自分が働く場所は「社会への窓口」であって、自分だけで仕事を完結させられるわけではなく、みんなが協力してつながることで社会はうまく回っています。みんなでつながることで、良いものを創り上げられるのです。競争関係だと、「あちらではなく、こちらがいい」となりかねません。子どもたちが社会を見るときに、選択・選別・区分けになりがちな社会構造を、つながりで見られるようになる効果がしくみ~なにはあります。ほめすぎてもよくないですが、正直に、しくみ~なを見てそう思いました。

(伏木)少し言いにくいことですが、あまり探究学習に慣れていない先生もいるなあ、という印象でした。自ら追究することを重視するのか、言われたことをきちんとやることに重点を置くのかは、学校(先生)によって違います。全国の学校の大半は後者です。先生方がきちんと制度設計やお膳立てをして、そのレール上を先生の指示通りに歩ませることで、子どもたちは安全に、失敗なく学んでいくモデルが大半だと思います。先生方も良かれと思ってやっているのですが、そのことが体験の質を下げてしまったり、身につくはずの力が弱々しいままになってしまったりする傾向があったと思います。「総合的な学習」の実践が充実している学校はもっと勢いがあるので、そうした学校の子どもたちがしくみ~なと出会ったら、動き方や反応がちょっと違うかもしれないという印象はありました。つまり、先生が準備したことをやることが常識になっている子どもたちと、自分が疑問に思ったらそれが予定にないことでも追究する学びに慣れている子どもたちとでは、事前学習のやり方が違うと思います。

しくみ~なはかなりシステマティックであるため、ある意味子どもたちが脱線できない面はあるのですが、それを超えるほど中身がいいので、それはそれで良いと思います。しかし、もし今後子どもたちが自分たちで仕事の進め方を変えたいと感じることが出てきた場合、例えば「銀行から融資を断られたけれど、もう一回行きたい」というように考える力がついてきた、或いはそれを行動に移せるようになったときにどうするのかは、将来的には良い悩みとして出てきそうな気がします。

いずれにしても、そのためには、しくみ~なが何を目的としたプロジェクトなのかをしっかりと子どもたちにガイダンスで説明する必要があります。先生から説明するのが一番良いですが、必要に応じて日本総研のスタッフが入ったり、動画を活用したりすることも一案です。また、子どもたちのみならず、このプログラムに関与する学校関係者以外の大人にも、なぜそれをやるのかというコンセプトを共有しておくことが重要だと思います。今回、一部のブースでは、大人が深く関わり過ぎてしまっているように見える場面がありました。しくみ~なを通じて、「成功した」とか「うまくできた」という満足感を子どもたちに与えることも重要だと思いますが、大人が指図したり助言したりして成功に導くことをやり過ぎると、子どもは指示待ちになってしまう恐れがあります。しくみ~なを「失敗していい」、「挑戦していい」という場にし、むしろうまく行かないというフラストレーションを感じながらも周囲と協力してやっていくという経験をしたほうが、子どもたちにとって良い学びになるはずです。目的は単にタスクを成功させることではなく、子どもが自分たちの力でトラブルを解決するために協働し合うという経験をすることにあると考えたいものです。そうした目的を大人にも理解してもらい、大人が「そうやったら失敗してしまう」と思うような場面でも声をかけることを我慢して見守るように心掛けたほうが良いと思います。事後のアンケートで、「楽しかった」と「簡単だった」が結びついているようだとあまり好ましくはなく、「楽しかった」×「難しかった」という回答が得られる方が良いのではないかと思います。

(伏木)学校・学年・学級によっては、失敗させない方針のところもあります。そうした方針の教育現場にしくみ~なが来ても、簡単には考え方を変えられないと思います。伝え方で解決できる問題ではありません。対策としては、しくみ~なの最初のガイダンスの時に、このカリキュラムが何を目的にしているのかをきちんと説明することだと思います。そうすれば、優先順位を間違えないと思います。まずは、子どもの近くにいる先生にしっかりとその目的を伝えることが大切です。そして、協力してくれる企業の方々にも、その最上位の目的を共有することが必要です。もっとテクニカルにできることとしては、ガイダンスの時に評価軸を先に見せておくということも考えられます。例えば、「思うようにいかなかったときにどう乗り越えたか」といった質問が記載されたアンケートを見せておくといった方法です。ただ、子どもたちの意識はそんなに劇的には変わらないと思います。

(伏木)社会体験活動当日のスケジュールの中に、休み時間を含む「仕事以外の時間」があるのが良いですね。教育関係者にあの考え方はありません。今の学校では、予定を可能な限り詰め込むからです。ぼーっと考えている時間は学校ではありません。しくみ~なタウンのなかにぼーっと寝っ転がれるスペースもあると良いですね。

カリキュラムに取り組む子どもたちは楽しそうでした。普段、うまく授業に参加できていない子がどこの学校にもいると思いますが、そういう子が欠席していませんでした。ある学校で話を聞いたら、地域に出て行って自分で取材するということができないと言っていました。学級単独で校外へ子どもを連れ出すことは難しいそうです。私が文京区で教員をやっていた時には数人の親に参加してもらって校外で一緒に取材活動をしました。こうしたことを実現するための調整は面倒ですが、やってみると子どもたちは自由度が広がるし、親も味方になってくれ、子どもたち同士の情報共有もできます。しかし学校が忙しくてそれができていないのです。また、特に都市部では事故などのリスクを恐れて教育委員会や管理職からストップがかかるという背景もあります。それゆえ、子どもたちは「しくみ~な」に取り組む時間がとても楽しかったのではないでしょうか。

カリキュラムの作り方としては、グループごとに、会社ごとに、もっと自由度が高いものになると良いと思います。例えば、予定通りに進まなかった場合に調整できるコマを入れるといった具合です。或いは、求められていること以上のことをやる時間にしても良いでしょう。今の社会体験活動のスケジュールでは、時間に追われている面があります。その会社の中で好きに使える時間が少しでもあると良いと思います。自分たちでやりたいことを考えてやったり、体験して湧いてきた問いや興味を持った事柄について自分たちで調べたり議論したりする時間にしても良いでしょう。

(伏木)先生方に余裕がないことが原因だと思います。例えば企業とのアポイントをとったり、日程調整をしたりといった余裕がない先生が多くいます。また、忙しさをおしてこうした調整をやっている先生は家庭を犠牲にするなど、大きな負担を強いられています。こうした状況を改善することが必要です。

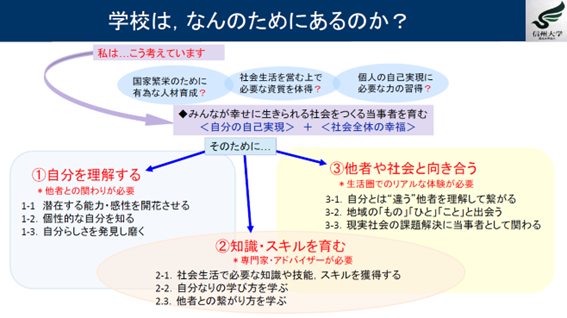

(伏木)私は、自分の自己実現と社会全体の幸福を同時に考える人、つまり自分と社会のウェルビーイングを両立することができる人だと思います。日本の場合、Agency、つまり自分が動くことで何かが変わるという感覚を持っている人が少ないのです。自分はこういう社会にしたいと思い描き、誰かを幸福にする、誰かと分かち合うほうがレベルの高いウェルビーイングになります。そのようなウェルビーイングの経験を学校ですることが必要です。

出所:伏木教授提供資料

もう少し具体的に言うと、成功の反対に失敗があるのではなく、失敗を糧に成功にもっていく、という考え方が必要です。しかし、日本の学校の多くの教科教育はそうした考え方よりも、失敗を避けて成功させることが優先されがちです。やったことがないこと、知らなかったことに出会うことが重要であり、失敗があるからこそ成功につながるというマインドがウェルビーイングにつながるのだと思います。うまくいかないことがあっても、自分たちは何をすればいいのかを振り返る時間が、子どもたちの力を高めていくと思います。

その観点からいえば、しくみ~なのカリキュラムも、今後は基礎的なタスクに加え、難易度の高いタスクを意識して入れていっても良いかもしれません。

(編集後記)

2024年度は、しくみ~なを社会にお披露目する初めての年ということもあり、無我夢中で取り組んできました。そのため、弊社メンバーとしてはカリキュラムを運用する、より良くすることに目が行きがちで、相対化して見たり、客観的に評価したりする視点がどうしても欠けがちだったように思います。そのようななか、伏木先生にはカリキュラムに伴走いただき、しくみ~なの教育的効果を検証する指標構築にご協力いただくとともに、総合学習の時間を実践している様々な学校現場のご指導経験を踏まえ、多数のアドバイスを頂きました。

「子どもたちが社会を見るときに、選択・選別・区分けになりがちな社会構造を、つながりで見られるようになる効果」がしくみ~なにはあると言っていただけたことは、まさに我々が狙いとしていたところでもあり、特に嬉しいコメントでした。2025年度以降に向けては、子どもたちや先生方に対して「このカリキュラムが何を目的にしているのかをきちんと説明すること」により注力するという課題にも気づかせていただきました。「自分の自己実現と社会全体の幸福を同時に考える人、つまり自分と社会のウェルビーイングを両立することができる人」を一人でも多く育むため、これからもしくみ~なを広げることを目指して社会の様々なプレーヤーと共に取り組んで参ります。

※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。