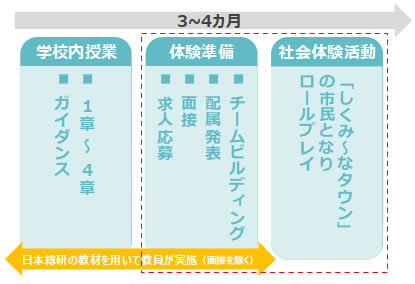

このシリーズでは、日本総研が開発した、学童期の子ども向けのカリキュラム「子ども社会体験科 しくみ~な®(以降、しくみ~な)」の、2024年度の実証の様子を紹介し、課題や今後の展望を記すものである。今回は、しくみ~なのプロセスの後半、「体験準備」と「社会体験活動」について紹介する。

(1)体験準備

(ア)狙い

学校内授業で学んだ社会の仕組みについて、子どもたちは「社会体験活動」を通じて理解を深めていく。社会体験活動とは、子どもたちが架空の小さなまち(しくみ~なタウン)の市民となって、1日、または2日かけて社会・経済・仕事の仕組みについて、体験を通じて学ぶ、しくみ~なの最終過程である。その前段階として、「体験準備」では子どもたちが目的意識を持って社会体験活動に取り組めるよう、準備を行う。

(イ)内容

体験準備では、大きく分けて、求人応募、面接、配属発表、チームビルディング、の4つに取り組む。

まず、求人応募とは、しくみ~なタウンの中にどのような会社/機関があるか、それらにおいてどのような役割(職種)があるかを知り、自分が働きたい企業/機関・役割を選んで応募する過程である。それぞれの企業/機関の概要やビジョン、しくみ~なタウンでの事業内容、各職種の役割や給与などが説明されている「求人票」を見て、自分の考えを整理し、「応募票」に記入する。応募票では自分の特長や志望理由を自分の言葉で説明する。なお、応募票でアピールする自分の特長については、事前の学校内授業の中で自分の強みについて分析し、さらに伸ばしていきたい力を明確にする活動を通じて意識化されている。

応募票を持って、子どもたちは「面接」に進む。一人当たりの面接時間は限られているので、その中で自身の考えを説明し、熱意を伝える必要がある。当然ながら、一部の企業/機関に人気が偏ることがあり、こうした場合は一つの役割(職種)をかけて複数名が競争をすることになる。面接では、子どもたちの普段の様子を知らない面接官(外部の大人)が公平な目で評価をする。全員の配属先が決定したら、個人行動表と呼ばれる、活動の説明書と共に、子どもたちに役割を発表する。

ちなみに、これまでの実績から、概ね3分の1くらいの子どもたちが、自分が希望しなかった仕事に就くことになる。ある学校では先生方が、希望通りの職種に就けなかった子どもたちに、「あなたの適性をみてスカウト制により〇〇ではなく△△の職種にアサインがあった」と説明してくださり、子どもたちが大いにモチベートされ、当日も大活躍していた。子どもたちへのこうした声掛けの仕方やモチベーションの持たせ方は、現場の先生方にたくさんのアドバイスをいただいた。

自分の職種が決まった子どもたちが、体験準備のプロセスとして最後に臨むのが「チームビルディング」である。まず各自が自分の個人行動表を読み込み、その後同じ会社で働くメンバーが集まって互いの活動を共有し、会社としてどのような部分が難しそうか、気を付けたほうがよいか、などを話し合う。また、同じ会社で働くみんなで話し合って、会社の目標を決める。

(2)社会体験活動

(ア)狙い

これまでにしくみ~なで学んできたことを実践する場が「社会体験活動」である。このプロセスの狙いは、子どもたちが自分事として社会の仕組みを学ぶことに尽きる。ある会社/機関に属して、社会のために仕事をするとはどのようなことか、さまざまな人が協力し合って物事を進めるときにはどのような工夫が必要か、自分のアクションの結果は社会にどのような影響を与えているのか、お金はどのように回っているのか、といったことを、時には失敗もしながら学ぶことができる。

社会体験活動は、1日、または2日実施すると先に書いたが、この背景には、学校ごとのスケジュールの都合や先生方の考え方がある。渋谷区での実証では先生方や子どもたちから、1回目(1日目)の失敗や学びを生かして2回目(2日目)に取り組むことができるため、2回の社会体験活動を実施した方が良いとの声があった。実際、渋谷区のある学校では、ある会社で働いた子どもたちが1日目に思い通りのアウトプットをすることができず、落ち込んで1日目が終わっていた。その背景にはチームでの協力が不足していた、段取りが悪かったなどの要因があり、2日目にはそうした反省を生かして子どもたちが熱意をもって取り組んだ結果、子どもたち自身が非常に満足のいく結果を得られた。1日が終わるときに、その会社のチームメンバーが集まり、肩を抱き合って喜んでいた姿が、今年度の活動の中でももっとも印象的だったシーンの一つになった。

(イ)内容

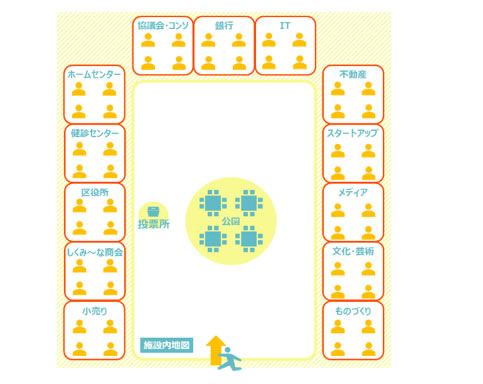

10程度の企業/機関が入ったブースが並んだ「しくみ~なタウン」において、子どもたちが市民となって仕事や市民としての活動を行う。企業/機関の多くが実在するものであり、これらの企業/機関には協賛企業または協力企業として、子どもたちの取り組むタスクの設計やタスクで使う備品の準備、当日の運営などにご協力をいただいた。この場を借りて、改めて御礼申し上げる。

一つの企業/機関には4~5つの職種が設定されており、子どもたちは一人ひとりが異なる仕事に就く。それぞれの企業/機関で組織として目指すゴールが設定されており、そのゴールを設定するためのタスクが2~3つ設定されている。当日は、事前に配布される「個人行動表」などのサポート資料や「金流アプリ」というお金の流れを再現するアプリが入ったタブレットを用い、仕事を進めていく。

全員が異なる役割を持っているため、基本的には全員がそれぞれ違うことを行っている。その中で、同じ会社の人と協力したり、取引先などの外部の企業/機関の人とやり取りしたりしながら、タスクを進め、ゴールの達成に向けて取り組んでいく。その役割として「何をするか」は決まっているが、「どのようにするか」「どのように判断をするか」は子どもたちが自分たちで考える。こうした活動を通じて、社会の仕組みを自分事として捉え、体験しながら、学びを深めていく。

2024年度の実証は、これまでに開発してきたカリキュラムを初めて子どもたちに体験してもらう機会だった。そのため、各企業/機関のタスクの難易度や活動量の多少、資料の言葉づかい、フォーマットの作り方、設備面など、多数の改善点が見つかった。こうした改善点を抽出し反映するために、運営側のほかに、先生方や子どもたちにも多大なるご協力をいただいた。例えば渋谷区の子どもたちからは、資料中の言葉が難しいといった改善点のほか、「会社の前面にカーテンがなくオープンになっているので色々な外部の人(休憩中)が訪ねてきて集中して議論できないため、カーテンをつけてほしい」、「仕事以外の時間にやることが少なく暇」といった意見を多数出してもらうことができた。これらのうち、可能なものについてはすぐに改善し、時間を要するものについては次の実証校または実証地で反映した。このようにして、毎回の実証を、微調整しながら改善していった。

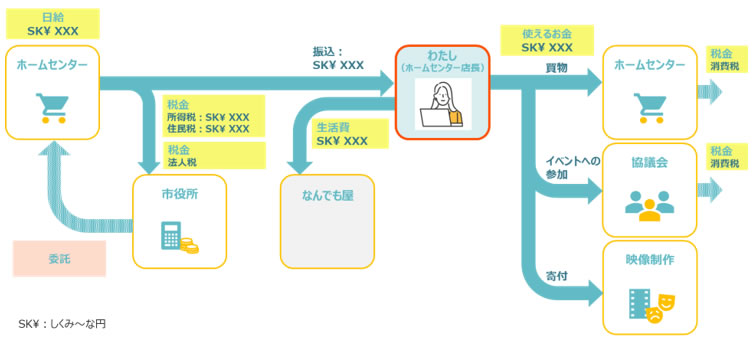

富士市での実証では、お金のやり取りをデジタル化し、税金という概念を体験の中に導入した。これを可能としたのが、「金流アプリ」である。児童生徒が一人1台ずつタブレット端末を持ち、そこに入っている金流アプリでお金の授受を行った。このアプリを通じて、企業/機関同士、企業/機関と個人、企業/機関と自治体(税金)、個人と自治体(同)のお金のやり取りが明らかになり、子どもたちが社会のしくみの一つであるお金についても学びを深めることをサポートできるようになった。

このシリーズ最終回となる次回は、実証を行ってみた結果として児童や学校関係者、協賛いただいた企業の皆様からいただいたフィードバックを紹介する。

以上

※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。

関連リンク

子ども社会体験科 しくみ~な®

・2024年度実証報告①

・2024年度実証報告②

・2024年度実証報告③