オピニオン

【若手人材の早期離職を防ぐための採用とオンボーディング戦略 】

前編 Z世代の離職・転職動向や考え方に関する考察

2025年02月27日 半田翔也、リョウ苗蕾、足立知美、芦田章吾

1.はじめに

少子化が進む現在において、「優秀な若手人材を採用し、自社の戦力として定着・育成すること」は企業の競争優位を左右する重要な経営課題と言える。そして、本稿は、若手人材のうち、昨今注目されているZ世代に焦点を当て、Z世代の採用・定着を取り巻く環境を整理することを目的としている。

本稿は前編・後編の2部構成となっており、前編では、公表されているマクロデータや日本総研が独自に実施した「新卒・第二新卒の離職実態調査」(※1)(調査概要は文末に記載)をもとに、若手人材が「早期の転職をどう捉えているか」について解像度を高める。そして後編では、「新卒・第二新卒の離職実態調査」に加え、「入社3年目以内の若手社員の離職に関するインタビュー」(日本総研実施)の内容も踏まえ、昨今の若手人材の離職パターンや原因を明らかにし、企業は若手人材の定着化・活躍にどう向き合うべきかについて述べていく。

2.Z世代の若者を取り巻く労働市場

まず昨今の若手人材を取り巻く労働市場の実態をデータに基づき整理する。若手人材を象徴する言葉として、「Z世代」という言葉がある。Z世代とは、一般的に「1990年代半ばから2010年代序盤に生まれた世代」(※2)を指すことが多い。執筆日時点で、概ね15歳(2010年生まれ)~30歳(1995年生まれ)の年齢層が該当する。なお、現在就業している若手社会人について考察を行うため、本稿ではZ世代の中でも、直近3年間で社会人となった大卒者(2021年(令和3年)~2024年(令和6年)卒業/執筆日時点で24歳~27歳)を対象とした。

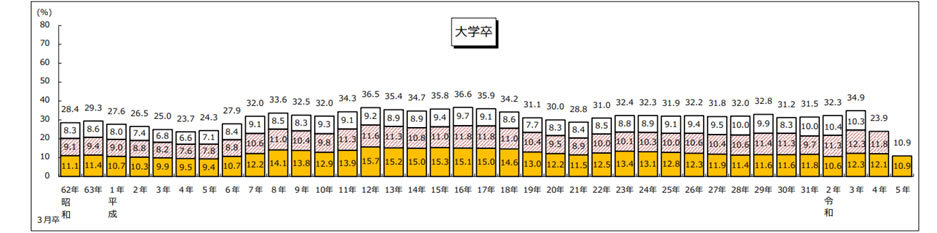

一般的にZ世代の労働市場は「売り手市場」と言われ、企業側よりも学生側が有利な環境と理解される。まずこの「売り手市場」の実態をデータで確認する。図1は厚生労働省が発表している、令和6年3月大卒者の就職状況のデータであるが、令和6年(2024年)3月に大学を卒業した学生の就職率(内定率)は98.1%となり、調査開始以来、同時期で最も高い数値となっている。(※3)就職を希望する大学生のほぼ100%が内定を獲得することができ、その内定率が高水準で推移していることから学生側にとっては就職しやすい、売り手市場の環境にあると考えても、過言ではないだろう。

図 1 大卒者の就職率の推移

出所:厚生労働省「令和6年3月大学等卒業者の就職状況」

https://www.mhlw.go.jp/content/11805001/001255622.pdf

参照2025-02-09

さて、Z世代と呼ばれる近年の大卒者は売り手市場と言われる環境のもとで、新卒で就職した企業に定着しているのだろうか。厚生労働省が発表している「新規学卒者の離職状況」の資料(※4)によると、令和3年3月に大学を卒業した者の3年間の離職率は34.9%となっており、過去のトレンドと同様の約30%の水準となっている。大卒者が入社から3年で3割程度離職することを「3年3割」と表現することもあるが、この数値は近年大きく変わっておらず、Z世代の大卒者の就職後3年間の離職率が大幅に上昇しているという事実は確認されていない。

図 2 大卒者の就職後3年間の離職率の推移

出所:厚生労働省 「新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)」

https://www.mhlw.go.jp/content/11805001/001318959.pdf

参照2025-02-09

3.Z世代の転職に対する考え方

ここまで、Z世代は売り手市場であるものの、他の世代に比べ積極的に離職する世代であるとは言えないことを確認してきた。一方、Z世代の転職に対する考え方やキャリアを柔軟に変えていく志向性は他の世代よりも高い可能性がある。筆者らはZ世代の若年層の転職に対する志向性や離職に至る背景等を調査するために、2024年2月に、従業員規模100名以上の企業に勤める新卒・第二新卒かつ35歳以下の社員2,000名にアンケートを行った。

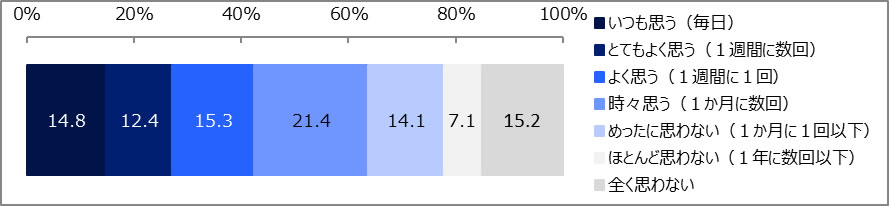

上記の調査の中で、図3に示す通り、「機会があれば他の会社に転職したい」と、どの程度感じるかという設問を設けた。「いつも思う(毎日)」、「とてもよく思う(1週間に数回)」、「よく思う(1週間に1回)」、「時々思う(1カ月に1回)」と回答した比率の合計が、転職意向を有する層と考えることができ、その率は63.9%であった。調査対象者が35歳以下の新卒・第二新卒社員であるため、Z世代を超える層も一部含まれるが、近年の若年層の実に約60%が転職の可能性を有した状態で勤務しているのである。

図 3 転職意向に関する調査結果

出所:日本総研「新卒・第二新卒の離職実態調査」

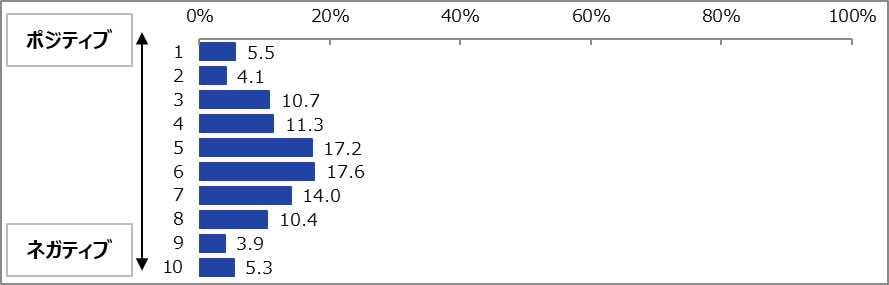

次に、上記の「機会があれば他の会社へ転職したい」という設問に対して、「全く思わない」以外を回答した社員計1,704人に対して、転職を考えた理由がポジティブ(今より良い会社で挑戦したい)なのか、ネガティブ(今の会社が嫌だ)なのかを数値で回答してもらった。1~10までを回答者が選択する形式であり、1に近づくほど、ポジティブな理由で転職を考えている、10に近づくほどネガティブな理由で転職を考えていることを示す。図4に示す通り、回答傾向は正規分布に近い形状となり、ポジティブな理由で転職を考える若年層、ネガティブな理由で転職を考える若年層が概ね同程度存在することが分かった。また、以下の結果をより細分化して捉えると、「非常にポジティブ(1~3を回答)」(20.3%)、「ややポジティブ・ややネガティブ(4~7を回答)」(60.1%)、「非常にネガティブ(8~10を回答)」(19.6%)と3層に分けることができ、非常にポジティブ・非常にネガティブな層についても同程度の比率となっている。

図 4 転職を考える理由(ポジティブ・ネガティブ)

出所:日本総研「新卒・第二新卒の離職実態調査」

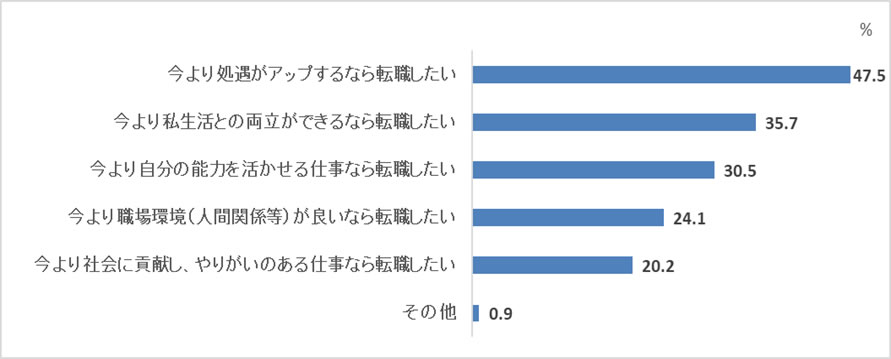

そして、最後に図4と同様の対象者に対して、転職の理由を複数回答してもらった。図5に示す通り、「今より処遇がアップするなら転職したい」(47.5%)、「今より私生活との両立が出来るなら転職したい」(35.7%)、「今より自分の能力を生かせる仕事なら転職したい」(30.5%)が回答比率の多い上位3項目となった。

図 5 転職を考える理由

出所:日本総研「新卒・第二新卒の離職実態調査」

筆者らが独自に調査をした、上述の3つのデータ結果を整理すると次の通りとなる。

①35歳以下の若年層の約60%が転職意向を持った状態で日々の業務に従事している。

②非常にポジティブな理由(今より良い会社で挑戦したい)で転職を考える層と非常にネガティブな理由(今の会社が嫌だ)で転職を考える層は約20%と同程度の比率である。

③具体的な転職理由としては、処遇アップ、私生活との両立、能力発揮への期待が上位3項目に上る。

2節で述べた通り、Z世代を中心とする若年層の就職後3年間の離職率は極端に上昇している傾向にはないが、彼らは常により良い環境を求めており、報酬が高い、ワーク・ライフ・バランスが確立されている、自身の能力が十分に発揮できると感じる企業に出会うと、すぐに離職してしまう可能性がある。一方でZ世代のうち、現在、勤務している企業にネガティブな感情を持たず、より良い環境を求めている層も20%程度存在し、そのような層に対しては、処遇・待遇の引き上げや、より適性のある職務への配置を行うことで離職を防ぐことができる可能性がある。

今後、少子化の進展とともに若手人材の採用・定着は各企業においてより切迫したマネジメントテーマになってくる。約60%の若手社員が常により良い労働環境を模索しているという事実を踏まえ、自社の若手社員をどのようにつなぎ止め、戦力として活用するかがさらに重要になってくると言えるだろう。

前編では上記の通り、マクロデータおよび日本総研で実施した「新卒・第二新卒の離職実態調査」に基づきZ世代の転職観について考察してきた。後編では、上述した調査に加え、日本総研が独自に実施した「入社3年目以内若手社員の離職に関するインタビュー」の内容を踏まえ、Z世代の若年層の離職パターンとその原因の分析を通じ、企業が取り組むべき若手人材の定着化・活躍に向けた施策について考察していきたい。

(※1)調査名: 新卒・第二新卒の離職実態調査

調査期間: 2024年2月9日(金)~13日(火)

調査方法: ウェブアンケート

調査対象: 従業員規模100名以上の企業に勤める新卒・第二新卒かつ35歳以下の社員

調査人数: 2,000名

(※2) 「Z世代~若者はなぜインスタ・TikTokにハマるのか?~」 原田 曜平著 (光文社新書) 2020年11月17日出版

(※3) 厚生労働省「令和6年3月大学等卒業者の就職状況」

参照2025-02-09

参照2025-02-09(※4) 厚生労働省 「新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)」

参照 2025-02-09

参照 2025-02-09※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。

関連リンク

若手人材の早期離職を防ぐための採用とオンボーディング戦略

・前編 Z世代の離職・転職動向や考え方に関する考察