オピニオン

部活動の地域移行における目指すべき姿と指導者不足の解決に向けた方向性

2025年01月29日 蝦名大智

少子化や教員の長時間労働といった課題を背景に、これまでの部活動のあり方を見直す「部活動の地域移行」の取り組みが全国で進められている。地域移行を進めるにあたってはさまざまな課題があるが、特に指導者の担い手不足は、取り組みの進展を妨げる大きな要因の一つである。

本稿では、部活動の地域移行の動向を整理し、地域移行後の目指すべき姿を明らかにするとともに、指導者の担い手不足に対する解決の方向性を考察する。

1.部活動の地域移行の必要性

スポーツ・文化活動は、児童生徒の心身の健全な発達や健康増進にとって不可欠な活動であり、日本においては、部活動が中心的な活動の場となってきた。その一方で少子化等に伴う部活動参加人数の減少や、教員の長時間労働を背景に部活動の継続が困難な状況にある。運動部に関しては、日本中学校体育連盟の調査によると、令和5年度の中体連への加盟生徒数は1,806,006人で、直近10年間で2割程度減少している(※1)。

また、部活動の顧問は、これまで学校の教員が担ってきたが、部活動は教員の長時間労働の原因の一つであり、加えて部活動手当の少なさから、教員にとって大きな負担となっている。教員の働き方改革が求められる中、従来のように教員が部活動の顧問を引き続き担うことは難しい。

こうした部活動の継続が困難な状況にある中、各地で進められている取り組みが「部活動の地域移行」である。部活動の地域移行とは、部活動を学校現場で担うのではなく、地域のさまざまな主体が、地域クラブ活動としてスポーツ・文化活動の場を提供する動きである。地域全体で連携し、児童生徒へ活動の場を提供することにより、将来にわたり、生徒がスポーツや文化活動に継続して親しむことができる機会を確保するとともに、長時間労働の解消など教員の負担軽減が期待されている。

2.部活動の地域移行において目指すべき姿

さまざまな地域で部活動の地域移行に向けた取り組みが進められているが、地域移行後の目指すべき姿が十分に検討されずに、その取り組みを進めている地域も少なくない。従来の部活動の枠組みをそのままに、学校から地域へ移行させるのではなく、地域移行によって生まれる新しい価値を議論し、児童生徒にとって望ましい姿を検討することが必要ではないだろうか。ここでは、部活動の地域移行において目指すべき姿とはどのような姿なのか検討してみたい。

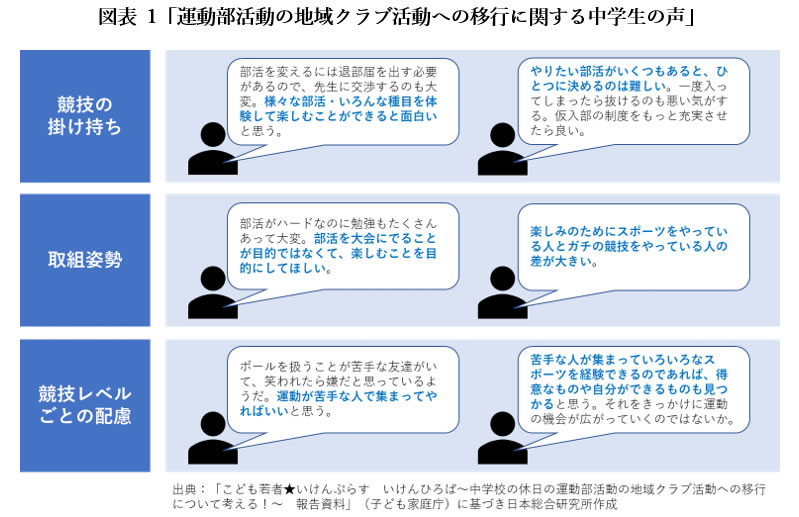

(1)部活動の地域移行に対する中学世代の想い

こども家庭庁の「こども若者★いけんぷらす」では、「運動部活動の地域クラブ活動への移行」に関して中学生が意見交換した結果がまとめられている(※2)。図表 1に生徒の声を抜粋したが、その中では、「いろいろな種目を体験したい」や「競技レベルを気にせずより気楽にスポーツを楽しみたい」といった意見が見られる。確かに、従来の部活動では、基本的に生徒が一つの種目を選択し、また、競技レベルも異なる生徒同士が集まって活動している。こうした声からは、従来の部活動の枠組みでは、「気楽にスポーツを楽しみたい」と考える生徒のニーズを十分に拾えていない可能性が示唆される。

スポーツ・文化活動を気軽に楽しみたいと考える「エンジョイ志向」の生徒は一定数存在している。イマチャレ制作委員会のアンケート調査では、スポーツ・文化活動に関して、「より気軽に楽しみたい」と考える生徒(30.5%)は、「より勝利を目指したい」と考える生徒(27.0%)よりも多い結果となっている(※3)。地域移行にあたっては、こうした従来の部活動の枠組みでは拾えなかったエンジョイ志向の生徒のニーズも拾っていくことが肝要である。

(2)部活動の地域移行において目指す姿

さまざまな種目に取り組める環境づくりは、スポーツ庁も求めるところである。スポーツ庁が示す「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」では、新たな地域クラブ活動の在り方の一つに「生徒のニーズに応じた複数の運動種目・文化芸術分野に取り組めるプログラムの提供」を挙げている(※4)。

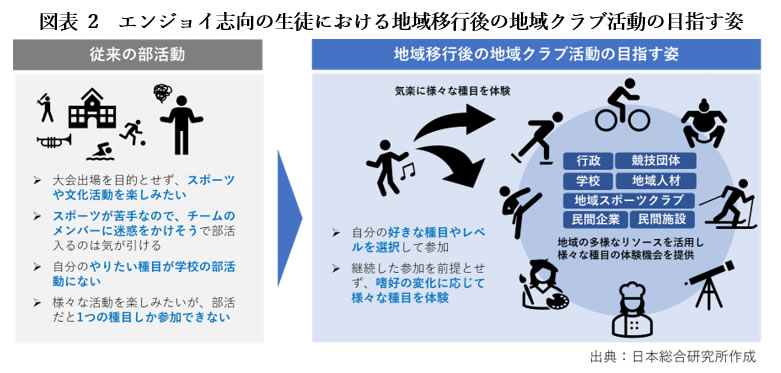

これまで述べたことを踏まえると、特にエンジョイ志向の生徒にとって、目指すべき地域移行後の姿の一つは、図表 2のとおり「年間を通して単一の種目に取り組む環境」から「自ら選択しながら気軽に様々な種目を体験できる環境」への移行だと考えられる。

地域には多様な団体(民間企業や地域団体)や人材、施設などさまざまなリソースが存在し、こうしたリソースを活用することで、学校現場では提供できない多様な種目をレベルごとに提供することが可能になる。児童生徒にとっては、さまざまな選択肢の中から自ら選び、自分に合った活動に参加する中で、主体性や自己有用感の向上が期待される。こうした点に部活動の地域移行の新たな価値を見出すことができる。

(3)地域移行の目指す姿に関するモデル事例

飯田市・下伊那郡では、地域で連携し、児童生徒が多様なスポーツ・文化活動を体験できる環境づくりに先進的に取り組んでいる。「エンジョイスクエア」という地域のクラブ活動を集約するプラットフォームが整備され、そこに地域の企業や団体などが参画し、さまざまなスポーツ・文化活動プログラムを提供している。2024年の冬(11月・12月の休日)のプログラムでは、全73種類のプログラムが提供される予定である。プログラムの中には、学校部活動にも見られるスポーツや文化活動に加えて、「保護猫クラブ」「アロマリラクゼーションクラブ」などユニークなプログラムも見られる。

これらのプログラムは、地域のさまざまな主体が関わり提供されている。例えば「保護猫クラブ」は、地元企業と保護猫シェルターを運営する団体が協力して提供しており、地域の多様な主体が連携することで、学校では提供できないような体験の場を生み出している。

図表 3は「エンジョイスクエア」の概念図であるが、地域移行にあたり「学校」から二つのルートが伸びている。一つは競技志向の生徒たちのルートで、地域クラブ活動として専門的な指導を受けることで、より高い競技レベルを目指すルートである。もう一方はエンジョイ志向の生徒たちのルートで、地域クラブ活動としてさまざまな種目の体験の場が用意され、自分で選択しながら可能性を広げる中で、競技志向につながることも期待されるルートである。「エンジョイスクエア」では、児童生徒にさまざまな選択肢を用意することで、児童生徒に自己選択の機会を作り、また、活動の中で地域の多様な人との交流の機会を持つことが、地域移行の新しい価値であると捉え、活動を展開している(※5)。

筆者は「エンジョイスクエア」のいくつかのプログラム現場を見学した。参加する子供たちの動機は「普段できないことができるから」「苦手を克服するため」など、新しい挑戦として参加している子も多く、慣れないことに苦戦しながらもチャレンジする子供たちの姿が印象的であった。プログラムに参加した子供たちからは、「普段できない経験ができて楽しかった」「時間がある時にまた取り組みたい」などの声が聞かれ、「エンジョイスクエア」が子供たちの可能性を広げる契機となっていることがうかがえた。

飯田市・下伊那の取り組みは、地域移行の目指すべき姿のモデル的な取り組みであるが、多様なプログラムを提供するためには、プログラムの指導者などの担い手として、地域人材の参画が求められている。次項ではこうした指導者不足の課題に対する、解決のアプローチを考察する。

3.目指すべき姿を実現するための課題 ~指導者不足に対して地域人材の参画を図るための方向性~

(1)指導者確保に向けた課題

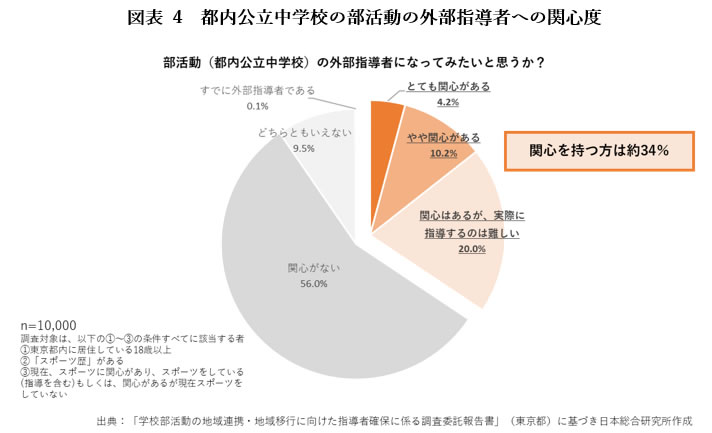

多種目を提供する地域クラブ活動環境を整備するためには、指導者として多様な地域人材の参画が求められるが、現状十分に進んでいない。東京都の調査では、図表 4のとおり都民における都内公立中学校の部活動の外部指導者への関心度は34%と低い状況である(※6)。

同調査では、「関心がない」と回答した理由に関して、「指導できるレベルではない、自信がない、ノウハウがない(58.1%)」、「仕事が忙しい(28.8%)」が上位となっている。また、外部指導者に「関心はあるが、実際に指導するのは難しい」と回答した理由に関しても、「指導できるレベルではない、自信がない、ノウハウがない(48.4%)」「仕事が忙しい(42.2%)」が同様に上位である。

この調査結果を踏まえると、指導者の確保に向けては、①自信やスキルの不足から生じる指導に対する心理的なハードルを下げること、②仕事との両立ができる環境を構築すること、が肝要であるといえる。

(2)指導に対するハードルを下げるためのアプローチ

専門的な指導能力の獲得に向けては、一般的に指導者研修が行われている。専門的な指導能力を有する指導者は、競技レベルの向上を目的とする生徒への指導において求められるが、これまで考察したエンジョイ志向の生徒に求められる指導者像とは異なると筆者は考える。

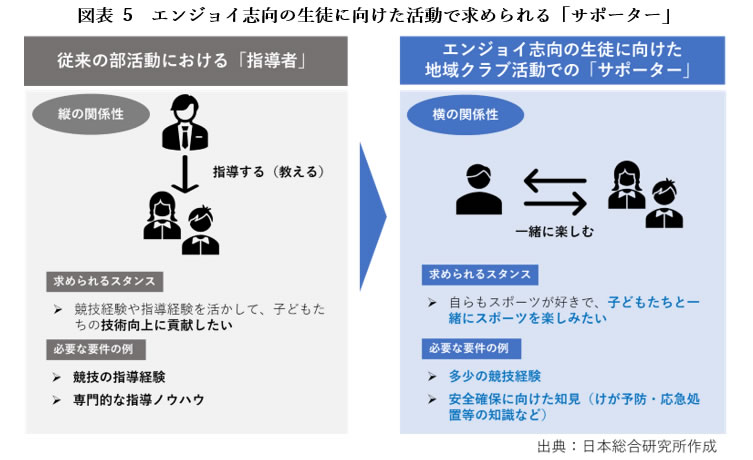

エンジョイ志向の生徒にとって、指導者に求められる姿勢は「一緒に楽しむ」スタンスだと考える。これらの関係性の違いに関しては、図表 5のとおり従来の顧問が生徒に指導する(教える)「縦の関係性」と、一緒に楽しむ「横の関係性」で整理できる。エンジョイ志向の生徒に求められる指導者について、従来の「指導者」と区別し「サポーター」と定義したい。

こうした指導者像の転換は、地域人材の参画を促進させると考えられる。例えば、指導者確保に向けては、学校部活動と地域人材をマッチングさせる「人材バンク」が各地で取り組まれているが、十分に登録が進んでいない地域も多い。理由として、「指導」を前提とした登録要件が一定のハードルになっていると考えられる。登録要件の中には、「指導経験がある」「競技の指導が可能な方」といった項目が見られるが、一定レベルでの競技経験を有する人材でさえ、これまで十分な指導経験がなければ、自ら要件に該当すると自信をもって登録することは難しいのではないだろうか。

他方で、専門的な指導はできずとも、競技経験があり、子供たちと一緒に楽しみながら競技に取り組みたいと考えている人は存在するはずである。エンジョイ志向の生徒に向けた地域クラブ活動では、そうした人材が担い手「サポーター」になり得るだろう。「サポーター」に求められる要件を整理し、専門的指導者とは異なる要件で募集することで、指導能力に自信がないために遠慮していた地域人材の参画が期待できる。

(3)仕事との両立ができる環境構築に向けたアプローチ

仕事と両立し地域クラブ活動に参画してもらうためには、従来のように特定の指導者が継続して指導することを前提とせず、週1回のみといった単発でも安心して関われることが大切である。そうした環境を整えるためには、指導者間や関係者間で地域クラブ活動の運営に必要な情報が共有され、いつでも確認できることが望ましい。

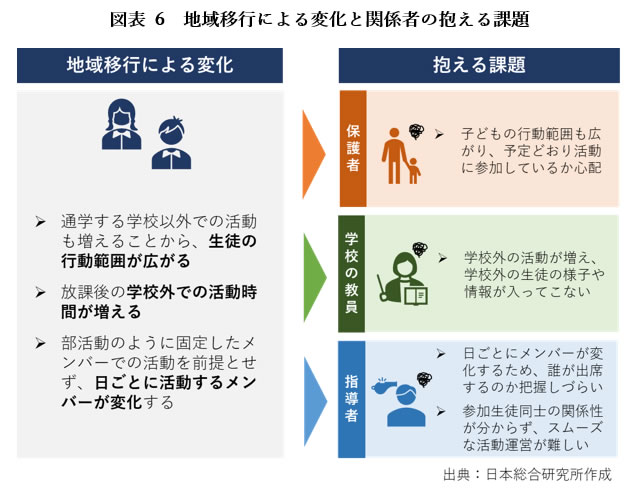

関係者間で共有すべき情報を検討するにあたり、部活動の地域移行により生じる環境の変化と、それに伴う関係者の課題を図表 6のとおり整理した。通学する学校以外での活動が増えることにより、保護者や教員は子ども(生徒)の活動状況やその様子を把握しづらくなる。また、指導者にとっては、日ごとに変動する参加者を管理するのは容易ではなく、自身も単発で参加する場合、参加する生徒同士の関係性が把握できないことで、スムーズな地域クラブ活動運営に支障をきたす。

こうした課題を解決するため、関係者間で必要な情報が共有されるコミュニケーション基盤の整備が一案である。千葉県八千代市では、地域クラブ活動の関係者間のコミュニケーション基盤の整備に先進的に取り組んでいる。同市の教育委員会では、市内の中学校を対象とした休日の部活動の地域移行に係る事業において、関係者間のコミュニケーションツール(SaaS型業務管理プラットフォーム「Comiru」)を実証的に導入している(※7)。「Comiru」では、学校・教員、部活動指導員、保護者間で、プライベートな連絡先を利用せずに、休日の部活動の出欠・遅刻連絡、ならびに各種事務連絡等が可能になっており、地域指導者の負担軽減や保護者・学校関係者のための安全安心につながると考えられる。

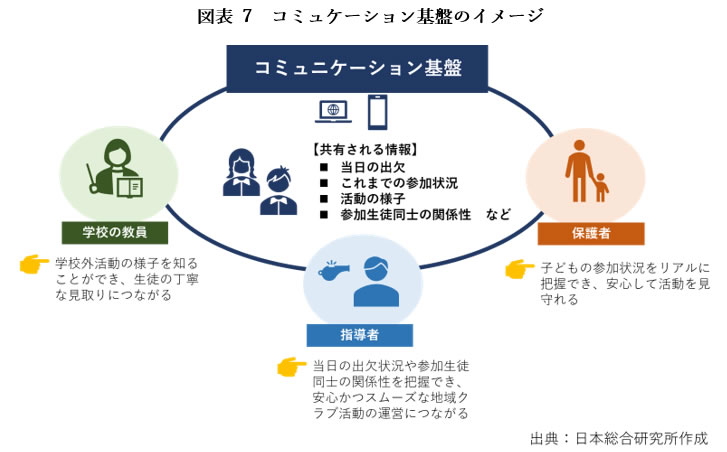

関係者の課題を踏まえ、地域移行後の地域クラブ活動で求められるコミュニケーション基盤のイメージを示すと図表 7のとおりである。「当日の出欠」や「これまでの参加状況や活動の様子」、「参加生徒同士の関係性」などの情報は関係者間で適時に情報共有されることで、安全安心に、かつ、スムーズな地域クラブ活動の運営を可能にする。また、コミュニケーション基盤が整っていることが、地域人材が単発でも安心して地域クラブ活動に参画するために求められると考えられる。

こうしたコミュニケーション基盤は、公的機関(行政機関、学校)、民間企業、地域団体、地域人材などさまざまな関係者が参加することで効果的な情報共有が可能になるため、基礎自治体や広域自治体が主導し整備を進めていくことが肝要である。

4.終わりに

以上、本稿では、特にエンジョイ志向の生徒に向けた部活動の地域移行の目指すべき姿を考察するとともに、実現に向けて課題となる指導者不足の解決の方向性について述べてきた。

国は、休日の運動部活動を令和7年度末までに実現する(平日の運動部活動の地域移行はできるところから取り組む)という方針を示している。しかしながら、地域移行にあたっては、施設の不足、大会規定の変更、会費負担の増加などさまざまな課題が山積する。指導者不足の解決においても、指導者への報酬や怪我・事故発生時の責任体制の確立など本稿では検討できていない課題も存在している。こうした中で各自治体は目の前の課題への対応に迫られている状況にある。

しかしながら、部活動の地域移行を進める意義に立ち返り、まずは、将来の児童生徒にとってより望ましい環境は何か、地域として目指すべき姿の検討から始めることが必要ではないだろうか。また、地域全体で児童生徒を支えるという考えのもと、「サポーター」として新たな地域リソースの参画を促すことからはじめてはどうだろうか。

(※1) 公財日本中学校体育連盟「加盟校・加盟生徒数調査集計表」

を参照

を参照(※2) 子ども家庭庁「こども若者★いけんぷらす いけんひろば~中学校の休日の運動部活動の地域クラブ活動への移行について考える!~ 報告資料」

を参照。「こども若者★いけんぷらす」とは、各府省庁やこども家庭庁がこどもや若者の意見を聞き、政策に反映するための仕組みである。意見を聞きたい省庁からのテーマについて、小学1年生~20代ならだれでも登録可能な「ぷらすメンバー」に対して、対面やオンライン、チャット、アンケート等さまざまな方法で意見聴取が行われる。

を参照。「こども若者★いけんぷらす」とは、各府省庁やこども家庭庁がこどもや若者の意見を聞き、政策に反映するための仕組みである。意見を聞きたい省庁からのテーマについて、小学1年生~20代ならだれでも登録可能な「ぷらすメンバー」に対して、対面やオンライン、チャット、アンケート等さまざまな方法で意見聴取が行われる。(※3) イマチャレ制作委員会「イマチャレ全国アンケート」

を参照。「イマチャレ」とは「部活動改革」に特化した課題解決プラットフォームであり、「部活動改革の課題解決と実践」を進めていくための情報発信などが行われている。

を参照。「イマチャレ」とは「部活動改革」に特化した課題解決プラットフォームであり、「部活動改革の課題解決と実践」を進めていくための情報発信などが行われている。(※4) スポーツ庁「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」

を参照

を参照(※5) 「エンジョイスクエア」HP

及びエンジョイスクエア実行委員会へのヒアリングをもとに作成

及びエンジョイスクエア実行委員会へのヒアリングをもとに作成(※6) 東京都「学校部活動の地域連携・地域移行に向けた指導者確保に係る調査」

を参照

を参照(※7) 株式会社POPER「公表資料」

を参照

を参照※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。