「その1」及び「その2」で述べた未来志向の庁舎を実現するにあたっては、ポイントがある。本稿では、未来志向の庁舎を実現するためのポイントを、①基本姿勢(考え方)と②体制構築の2つの面から述べる。

(1) 未来志向の庁舎を実現するための基本姿勢

①ゴールを設定する

民間企業では、経営戦略や人事戦略に基づき、オフィスの改革・移転等に取り組む。すなわち、働きやすさの向上や組織風土改革に取り組み、結果として、生産性の向上やイノベーションの創発、優秀な人材の確保等により、利益の向上等が生まれる。たとえ、オフィスの移転の理由が「再開発によりオフィスを移転せざるを得ないから」というものであったとしても、オフィス移転を組織の変革の契機と捉えている。オフィスの改革・移転等が、従業員満足度や労働時間、さらには企業の利益や人材採用等にどれほど影響を与えたか、目指していたゴールを達成したかを分析し、改革・移転後も、さらなる改善を図るために新オフィスで試行錯誤を続けている。

他方で、地方自治体の庁舎は、住民サービスを提供していること、災害時における指揮命令系統であること等の観点で、民間企業のオフィスとは性質が異なり、「70~80年ほど使用し、老朽化・狭隘化しているから整備する」という動機が一般的である。また、明確なゴールを設定せず、庁舎整備が行政経営に与える影響は検証しないことがほとんどである。

筆者らは、未来志向の庁舎を整備するにあたっては、整備を組織変革の契機(チャンス)と捉え、明確なゴールを定めることが重要であると考える。すなわち、どのような行政組織に変革したいのかという目指す姿を整理するということである。例えば、縦割りの打破やチャレンジ精神のある組織風土の醸成、あるいは就職志願者数の増加、来庁者の満足度向上なども、ゴールに設定することが考えられよう。このようなゴールを設定し、それを達成できたかを確認し、庁舎の開庁後も継続的な改善を図ることが重要である。

②未来目線でポジティブに考える

未来志向の庁舎整備にあたっては、当然に、現状目線ではなく未来目線で考えることが重要となる。将来の社会動向や市民ニーズを見据えて検討することが求められる。また、「目指す姿の実現のためにはさまざまな課題があるから取り組まない」という姿勢ではなく、「目指す姿の実現のためにさまざまな課題はあるが、どうすれば課題を解決できるか」というポジティブな発想で取り組む姿勢が求められる。

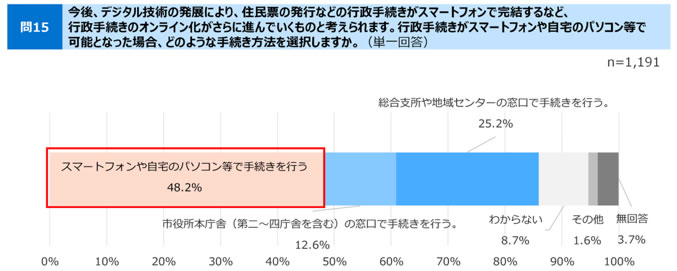

例えば、「高齢者の多くはデジタルサービスを使えないため、デジタルによるサービスの提供を中心とした庁舎は難しい」という姿勢では、未来志向の庁舎は実現しない。求められる姿勢は、「現状、すでに多くの高齢者がスマートフォンやSNS、ATM、自動券売機、交通系ICカード等に慣れ親しんでいる。将来はさらに多くの高齢者がオンラインに馴染んでいることが予想できるため、その未来像を前提に考える」という姿勢であり、その未来像を実現するために行政が取り組むべきことを考えるというポジティブな発想が必要となる。

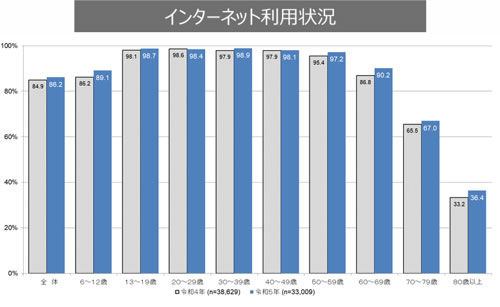

実際、総務省「令和5年通信利用動向調査」によれば、インターネット利用者の割合は、60~69歳の年齢階層でも9割を超えており、70~79歳および80歳以上の年齢階層でも上昇傾向にある。また、60~69歳が個人で利用するインターネット機器の約8割がスマートフォンであり、インターネットを利用する60~69歳の約8割がSNSを利用している。現状においてこのような通信利用であるため、5~10年後は、さらに多くの高齢者がオンラインに馴染んでいるであろう。

出所:総務省「令和5年通信利用動向調査」 p.7

p.7

p.7

p.7③利用者目線で考える

庁舎は、他の公共施設と比べると、多様な属性の地域住民が利用するとともに、利用者数も非常に多い公共施設である。したがって、利用者の考えを丁寧に把握することが重要となる。そのためには、アンケート調査や市民ワークショップを開催したり、ペルソナの考え方を取り入れ、職員が市民になりきって窓口手続きを体験したりすることが有効である。

例えば宮崎市では、新庁舎建設の検討にあたり、市民アンケートおよび職員アンケートを行い、上記の情報を収集しデータに基づいて検討した。また、職員が市民になりきって、窓口を訪れるところから手続きを終えるまでの体験を行い、ユーザー目線で現状の窓口サービスの課題等を整理した。

出所:宮崎市新庁舎建設基本構想 検討資料 市民アンケート結果)  p.7

p.7

p.7

p.7(2)未来志向の庁舎を実現するための体制構築

①若手職員を巻き込む

庁舎に限らないが、公共施設は、検討時点から数年後に供用開始し、その後何十年も利活用するものである。よって、庁舎が完成してから主に利用する層の意見を重視することが重要である。将来の行政組織の中核を担う、若手職員の意見を重視することも求められる。

若手職員を巻き込み、その意見を反映することによって、柔軟な発想を期待できることのほか、デジタルネイティブと呼ばれる世代の意見を取り入れること、日常的に市民と対話し、市民ニーズや現場の課題等を肌で感じている現場職員の意見を反映させることも期待できる。当社が支援した地方自治体において、若手職員中心のチームを組成した事例はいくつもあるが、例えば、宮崎市では、若手職員が構成するプロジェクトチームを組成し、庁舎の機能等を検討した。その詳細は、こちら のとおりである。

民間企業においては、若手職員からの提言を受けるのみならず、実際に有志の若手従業員を主体とするチームに権限を与えて、そのチームが改革の先頭に立って牽引するケースもある。自治体においても、このような体制の構築を参考にするとよい。

②関連部署との一体的な体制を構築する

庁舎を計画・整備を担当する部署は、一般に公共施設等を管理する部署(例:管財課等)である。しかし、働き方や窓口サービスのDXを核とする未来志向の庁舎整備にあたっては、ハードのみならず、デジタル、人事、災害対応といった各分野と連携しながら検討することが必要不可欠となる。

新庁舎でデジタルによる新たなサービス提供を実務的に行う部署は、庁舎整備の担当部署とは異なるという縦割りの実態が行政にはある。そのため、新庁舎のあり方として目指す姿を実現するために必要となる具体のアクション(例:スマートフォンの貸与やテレワークの推進に伴うルールの改定等)を関連部署に理解してもらい、実行する必要がある。そのためには、庁舎整備の担当部署と関連部署が密に連携するか、一体的なチームを構築することが求められる。そのような体制を構築するためには、トップが意思決定し指示する必要がある。

③連携する民間企業にも体制構築を求める

デジタルサービスを取り入れた未来志向の庁舎を実現するためには、官民連携(PPP)は必須である。窓口サービスをどのようにデザインするか、そのサービスを実現するためにどのような空間を設計し、どのようなデジタル技術を活用するかといった知見は、民間企業が豊富に有しており、それらの空間設計やデジタル技術の実装のためには、民間企業の製品・サービスを活用する必要があるからだ。

また、未来志向の庁舎を実現するためには、ソフト/デジタル/ハードを横断的に捉える必要がある。したがって、官民連携にあたっては、行政のみならず、支援する民間企業側も、それら3つを横断的に捉えられる体制が必須となる。よって、行政は、連携する民間企業にも体制構築を求める必要がある。その1において紹介したように、鎌倉市では、建築の基本設計とDX支援をセットで発注したが、その業務の募集要項および仕様書には次のとおり書かれている。

| DX支援業務を担当する法人は、次の⑤の参加資格要件を満たすものとします。 (略) ⑤平成30年(2018年)4月1日以降に、日本国内において、DXに関する調査検討・実行支援業務(地方公共団体等の構想・計画策定業務、民間企業等の戦略策定業務、DXの推進に向けた業務改革支援業務等)を元請けとして契約を締結し、かつ完了した実績を有すること。 出所:鎌倉市新庁舎等基本設計及びDX支援業務委託 公募型プロポーザル募集要領 |

| 基本設計業務を進めるに当たっては、DXによる窓口サービスの提供方法及び職員の働き方の変化(ソフト)と施設(ハード)、技術(デジタル)を一体的に検討する必要があり、本業務(※)は、基本設計業務と両輪を成す関係にあること、また、基本設計の与条件を整理することから、基本設計業務の成果を大きく左右する業務であることを十分に理解して業務に当たること。 ※DX支援業務のこと。 出所:鎌倉市新庁舎等基本設計及びDX支援業務委託 DX支援業務特記仕様書 (注釈は日本総研加筆) |

(3)DXからCX(Culture / Custom - Transformation)へ

以上の6点が、未来志向の庁舎をつくるポイントである。これらのポイントは、これまでの行政の政策立案の方法や行動原理とは大きく異なる面がある。

行政は、えてして、現状の課題に基づき、現在の延長線上で政策を考える。また、役職者が牽引し物事を判断したり、縦割り構造により問題解決が円滑に進まなかったりする。つまり、前述のように、未来目線でポジティブに考える、若手職員に任せる、複数の部署が一体的に連携するということは苦手な傾向にある。

これは、未来志向の庁舎をつくるプロセス自体が、行政の組織文化や行動原理を変えるきっかけになるということである。庁舎整備のプロセスにおいて、これまでにない発想・行動様式・体制で成功体験を積み重ねることにより、縦割りの打破やチャレンジ精神のある組織風土の醸成といった庁舎整備のゴールに近づくことができるのである。言い方を換えると、縦割りの打破やチャレンジ精神ある組織文化の醸成を、庁舎整備のゴールとして掲げるならば、その実現プロセスにおいても同様のことに挑戦する必要がある。ペーパーレスを推進するための打ち合わせで紙を使わないことと同じで、庁舎整備のプロセスにおいて、目指したい姿を体現する必要がある。

行政DXを取り入れた先進的な庁舎を実現するためには、これまでの組織文化(Culture)や慣習(Custom)そのものを変革する、いわばCXが必要なのである。CXを通じて行政組織を飛躍させるために、庁舎整備を行うという関係性でもある。このような変革は難関ではあるが、庁舎整備という大きな転換期を逃すと当分の間は実現しないであろう。庁舎整備を通じて、組織文化や慣習を変革し、ひいては行政組織を飛躍させることが求められている。

以上

※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。

関連リンク

・行政DXが庁舎を変える~未来志向の庁舎のつくり方~ その1

・行政DXが庁舎を変える~未来志向の庁舎のつくり方~ その2:機能と規模

・行政DXが庁舎を変える~未来志向の庁舎のつくり方~ その3:実現プロセス