オピニオン

地域防災力強化に資するPFS(成果連動型民間委託契約方式)/SIB(ソーシャル・インパクト・ボンド)事業の可能性

2025年01月22日 青木章悟、日置春奈

1.わが国の防災・減災を取り巻く環境

災害が発生した際には、被災者の救助・救命、避難所や避難者への物資支援等の国や地方公共団体による「公助」の取り組みが行われ、多くの被災者が「公助」を拠り所にしている。そのような中、行政の財政逼迫、行政職員数の減少等により「公助」の供給主体である行政のリソースが減少している一方で、災害の激甚化・頻発化や高齢化社会による要配慮者の増加など、災害時の支援に対する需要は増加しており、「公助」の限界が懸念されている。

このように「公助」が限界を迎えている中で、災害による被害を可能な限り少なく抑えるためには、いかに「自助・共助」力=地域防災力を高めていくかということが重要になる。実際、令和6年能登半島地震では、珠洲市三崎町寺家下出地区において、防災士や地区の役員等により自主防災組織が設立され、避難計画の作成や継続した避難訓練の実施等の「共助」の取り組みが行われていたため、発災時に効果的な避難行動を取ることができた例もあるなど、「共助」の重要性が改めて認識されたところである(※1)。

次章では、今後わが国の災害対策において必要不可欠となる地域防災力の強化をより一層推進するための解決策について考察してみたいと思う。

2.地域防災力強化の解決策としてのPFS/SIBの可能性

地域防災力の土台となる「自助・共助」の取り組みとしては、「備蓄、マイ・タイムライン等の避難計画の作成等」(自助)、「自主防災活動への参加、防災訓練への参加、防災教育等」(共助)が挙げられる。

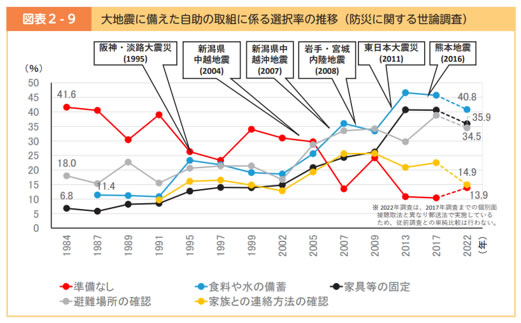

「自助」に関して、令和5年版防災白書(内閣府)では、大地震に備えた自助の取り組みに係る選択率の推移(防災に関する世論調査)(図表1)が示されている。阪神・淡路大震災以前と比較すると「自助」の取り組み実施率は高まっているものの、東日本大震災以降頭打ちの傾向となっている(※2)。「自助」の取り組みが頭打ちとなっている主な原因・課題は、“報道で見聞きするだけであり、自らが被災者となる実感が得られない”、“自然災害のリスクは認識しているものの、着手の一歩を踏み出せない”といった人が数多く存在することであると考えられる(※3)。

図表1 大地震に備えた自助の取り組みに係る選択率の推移(防災に関する世論調査)

出所:「令和5年版防災白書 」(内閣府)

」(内閣府)

」(内閣府)

」(内閣府)「共助」に関して、「防災・災害に関する全国都道府県別 意識調査2024」(全国労働者共済生活協同組合連合会)では、コミュニケーションと防災訓練の現状についての調査結果が示されている。近所の方と災害時の対応についてコミュニケーションができていると回答したのは全体の14.1%、自宅の地域やマンション等で実施される防災訓練に一度も参加したことがないと回答したのは全体の64.5%となっており、「共助」の取り組みはまだまだ進んでいないという状況である(※4)。「共助」の取り組みが進まない主な原因・課題は、特に都市部において、「共助」の土台となる地域コミュニティへの帰属意識が低い人が数多く存在することであると考えられる。

このように、「自助・共助」の取り組みは、そのほとんどが人の意識・行動の変容に大きな影響を受けるものであることから、地方公共団体が介入して直接改善することが難しく、仮に介入したとしても「自助・共助」の取り組み状況の改善に必ずしもつながるわけではないため、通常の民間委託事業の対象にもなっていない。そのため、「自助・共助」の取り組み状況を改善し、地域防災力を強化していくためには、従来型の公共事業のようにどのような取り組みを行うかということを起点にするのではなく、「自助・共助」に関する人の意識や行動の変容という成果の創出を起点にし、そこから逆算して取り組みを行っていく必要がある。

以上で述べた「自助・共助」の取り組みの特徴や課題の傾向から、地域防災力の強化をより一層推進していくための有効な解決策の一つとして筆者が考えるのが、成果の創出を起点に事業を組成するPFS(成果連動型民間委託契約方式)/SIB(ソーシャル・インパクト・ボンド)である。

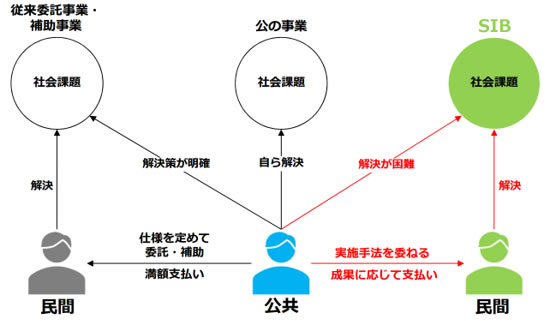

PFS/SIBとは、行政のみでは解決が難しい社会課題について、①解決に向けた実施手法を民間事業者に委ね、②民間事業者の資金を活用する(SIBの場合)ことによって、解決を目指す手法である(図表2)。

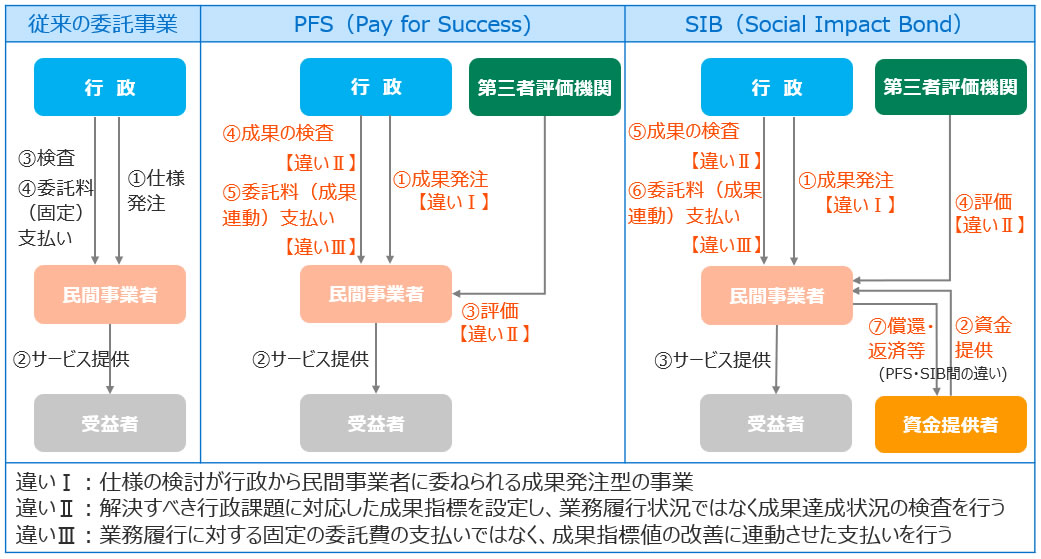

従来の委託事業と比較したPFS/SIB事業の特徴としては、仕様の検討が行政から民間事業者に委ねられる成果発注型の事業であり(違いⅠ)、解決すべき行政課題に対応した成果指標を設定し、業務履行状況ではなく成果達成状況の検査を行い(違いⅡ)、業務履行に対する固定の委託費の支払いではなく、成果指標値の改善に連動させた支払いを行う(違いⅢ)という点である(図表3)。

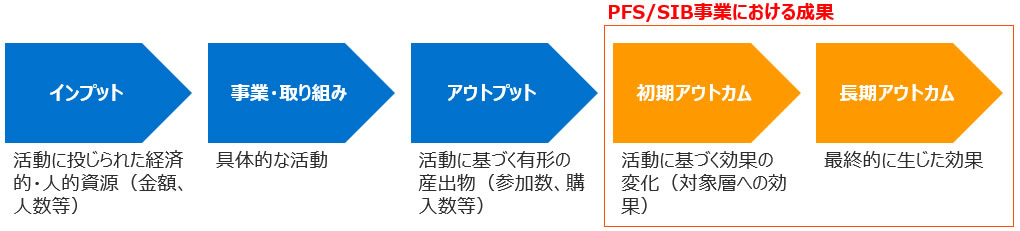

これまで述べてきたように、PFS/SIB事業では、成果が重要な要素となる。PFS/SIB事業における成果とは、初期アウトカム(活動に基づく効果の変化)または長期アウトカム(最終的に生じた効果)のことを指す(図表4)。PFS/SIB事業の成果を評価するにあたっては、初期アウトカムまたは長期アウトカムを定量的に把握し、図表4のようなロジックモデルと呼ばれる図式を用いて、事業や取り組みの結果アウトカムが得られたことを示すことが重要となる。一方で、アウトカムを定量的に把握することの難易度の高さから、PFS/SIB事業の取り組み実績が豊富なヘルスケア分野等においても、アウトプットも含めた形で柔軟に成果指標を設定することも多い。

図表2 PFS/SIB事業の基本概念

図表3 従来の委託事業とPFS/SIB事業の違い

図表4 PFS/SIB事業における成果

出所:「社会的インパクト評価に関する調査研究成果報告書 」(内閣府)を基に日本総研作成

」(内閣府)を基に日本総研作成

」(内閣府)を基に日本総研作成

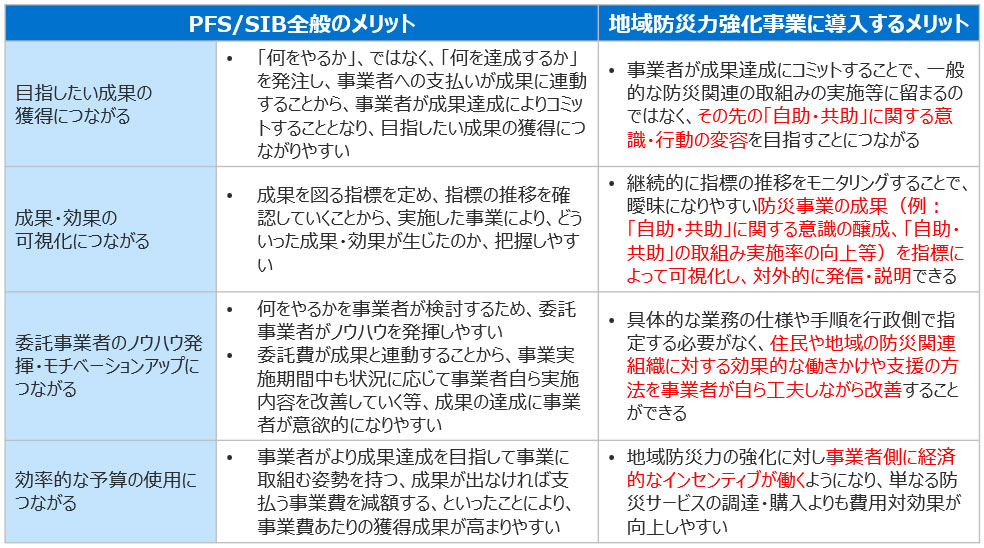

」(内閣府)を基に日本総研作成地域防災力強化にPFS/SIBを活用する有効性をよりイメージしていただくために、PFS/SIBの導入メリットを整理した(図表5)。地域防災力強化事業にPFS/SIBを導入することによって、単なるサービス調達を行う場合と比較して、民間事業者の意欲・ノウハウを最大限に引き出しながら、地域防災力強化という成果をより確実かつ継続的に創出できるようになると考えられる。

図表5 PFS/SIBの導入メリット

出所:「経済産業省におけるPFS/SIBの推進について 」(経済産業省ヘルスケア産業課)を基に日本総研作成

」(経済産業省ヘルスケア産業課)を基に日本総研作成

」(経済産業省ヘルスケア産業課)を基に日本総研作成

」(経済産業省ヘルスケア産業課)を基に日本総研作成次章では、「自助・共助」に関する具体的な取り組み例を題材に、地域防災力強化に資するPFS/SIB事業案について考えてみたいと思う。

3.地域防災力強化に資するPFS/SIB事業案

「自助・共助」に関する人の意識や行動の変容という成果の創出を起点にした事業の題材として、ここでは(1)要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設)の避難確保計画等推進、(2)地域における防災活動等推進の2つを取り上げる。

(1)要配慮者利用施設の避難確保計画等推進に資するPFS/SIB事業案

平成29年6月19日の水防法と土砂災害法の改正により、要配慮者利用施設の管理者は、避難確保計画の作成、訓練の実施が義務付けられた(※5)。その一方で、避難確保計画の作成については、自治体によりばらつきがあり、作成が進んでいない自治体も数多く存在し、訓練の実施については、全国的に実施率が低い状況となっている(※6)。

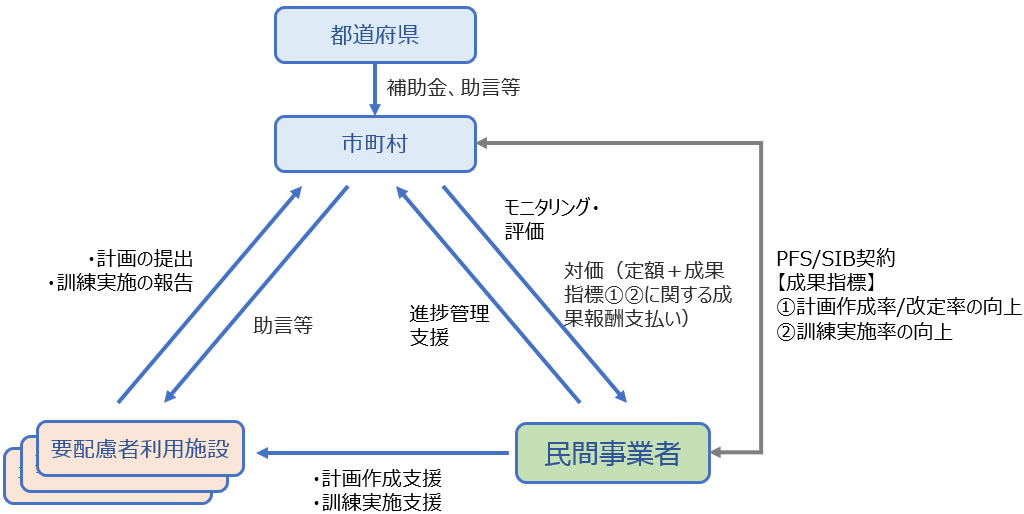

そこで、上記の課題認識に基づき、要配慮者利用施設の避難確保計画作成率および訓練実施率向上に資するPFS/SIB事業案を検討した(図表6)。

具体的には、

①民間事業者が市区町村と要配慮者利用施設の避難確保計画等推進に関する成果連動型のサービス契約を締結し、浸水想定地域内の要配慮者利用施設に対して避難確保計画の作成・改訂支援、避難訓練の実施支援等を行い、市区町村に対して計画作成や訓練実施の進捗管理支援を行う

②市区町村は民間事業者から支援を受けながら、施設管理者からの計画提出・報告の受理や必要に応じた指導・助言などを行う

③市区町村は成果指標(例:計画作成率/改定率の向上や避難訓練実施率の向上等)をモニタリング・評価し、民間事業者に対価を支払う

④都道府県は必要に応じ、市町村に対して、事業の検討・実施に係る費用の補助やモニタリングに関する助言等を行う

というものである。図表6 要配慮者利用施設の避難確保計画作成率および訓練実施率向上に資するPFS/SIB事業イメージ

出所:日本総研作成

(2)地域における防災活動等推進に資するPFS/SIB事業案

阪神・淡路大震災後に自治会等がないことが心細いという理由で新たに自治会等が形成された事例や、東日本大震災時に在宅避難をする地域住民同士で安否の確認が行われた事例があるなど、特に、大規模災害等の緊急時における共助・互助の存在として、自治会等の果たす役割は大きいとされている。その一方で、近年、都市部を中心に地域のつながりの希薄化等の要因により、自治会等の必要性を感じない住民も多くなっており、いざという時に共助が機能しなくなる恐れがあると考えられる(※7)。

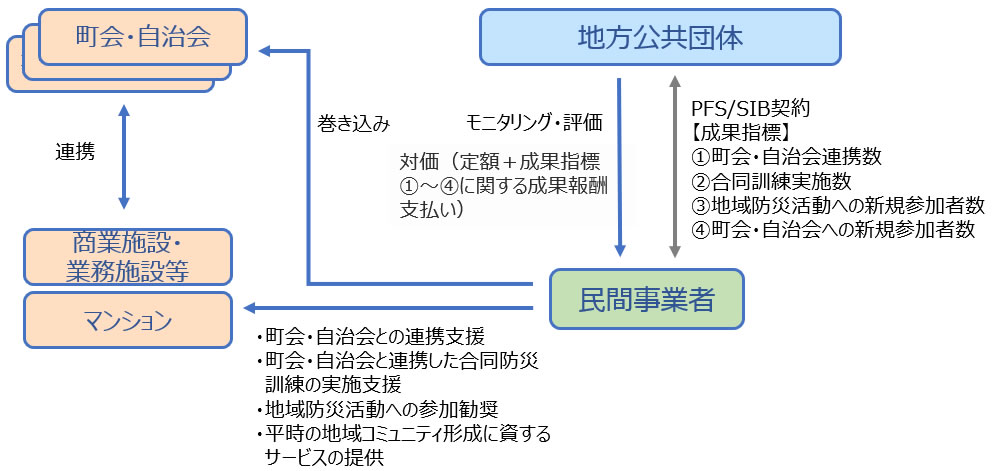

そこで、上記の課題認識に基づき、地域防災活動への参加率や地域防災活動実施数等の向上に資するPFS/SIB事業案を検討した(図表7)。

具体的には、

①民間事業者が地方公共団体と地域における防災活動等推進に関する成果連動型のサービス契約を締結し、マンション管理組合や商業・業務施設従事者に対して、町会・自治会との連携支援、町会・自治会と連携した合同防災訓練の実施支援、地域防災活動への参加勧奨、平時の地域コミュニティ形成に資するサービスの提供等を行う

②地方公共団体は成果指標(例:町会・自治会連携数、合同訓練実施数、地域防災活動への新規参加者数、町会・自治会への新規参加者数等)をモニタリング・評価し、民間事業者に対価を支払う

というものである。図表7 地域防災活動への参加率や地域防災活動実施数等の向上に資するPFS/SIB事業イメージ

出所:日本総研作成

以上で検討した2つの事業案では、アウトプットを成果指標として設定している。PFS/SIBの趣旨からすると、本来であれば、将来の防災・減災コストの削減率等の長期アウトカムを成果指標として設定することが望ましい。しかし、①防災・減災コストの削減率等は災害が起きなければ正確に評価できない、②防災・減災コストの削減率等を事前のシミュレーションによって評価しようにも、現時点では正確性・信頼性をもってシミュレーションできる技術が発達していない、という2つの課題から、現時点で防災分野にPFS/SIBを活用するには、アウトプットを成果指標とせざるを得ない状況である。

今後、地域防災力の強化といった防災分野においてPFS/SIBの活用が進んでいくためには、防災・減災コストの削減率等の防災・減災効果の可視化が必要不可欠である。そのため、今回検討した事業案のようなアウトプットを成果指標とする防災分野のPFS/SIB事業組成に向けた活動と並行して、防災・減災効果の可視化等の技術開発の活動を進めることが重要である。

4.最後に

自然災害が増加・激甚化し、「公助」のみでは災害発生時の地域の生活を維持することができなくなりつつある中、地方公共団体がデジタル技術などの革新的なノウハウを有した企業や地域に根差した事業を展開する企業等の民間事業者と連携して地域を巻き込みながら、「自助・共助」の取り組みを促進し、地域防災力を強化していくことは必要不可欠であると考える。

これまで検討した事業案は一つ一つは小さな取り組みでありその影響力は小さいが、これらの取り組みが着実に地域の中で実装され、全国にその輪が広がっていくことで、わが国全体の地域防災力の強化に大きく貢献すると考えている。

そして、その起点となるのが、こうした取り組みの必要性を自分事として捉え、事業組成に向けた活動に取り組もうとする、地方公共団体や私達民間事業者自身の行動変容だと考える。

(※1)「令和6年能登半島地震を踏まえた災害対応の在り方について(報告書)

」(中央防災会議防災対策実行会議令和6年能登半島地震を踏まえた災害対応検討ワーキンググループ)

」(中央防災会議防災対策実行会議令和6年能登半島地震を踏まえた災害対応検討ワーキンググループ)(※2)「令和5年版防災白書

」(内閣府)

」(内閣府)(※3) ⅱに同じ

(※4)「防災・災害に関する全国都道府県別 意識調査2024

」(全国労働者共済生活協同組合連合会)

」(全国労働者共済生活協同組合連合会)(※5)「要配慮者利用施設の管理者等の避難確保計画の作成等の義務化について

」(国土交通省)

」(国土交通省)(※6)「市町村地域防災計画に定められた要配慮者利用施設数、計画作成状況、避難訓練実施数

」(国土交通省)

」(国土交通省)(※7)「地域コミュニティに関する研究会報告書

」(総務省地域コミュニティに関する研究会)

」(総務省地域コミュニティに関する研究会)以上

※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。