オピニオン

自治体における生成AIガイドライン策定の必要性

2025年01月07日 貴家優人

1. 自治体における生成AIのガイドライン策定の必要性

自治体での生成AIの利用が拡大している。総務省によれば(※1)令和5年12月31日時点で、生成AIを導⼊済みの団体は、都道府県で51.1%、指定都市で40.0%、その他の市区町村で9.4%である。さらに実証実験、導入検討中の自治体も合わせると、都道府県で100%、指定都市で95%、その他の市区町村で63.3%と過半数の自治体が生成AIの導入・利活用に対して前向きであることが分かる。

自治体内で生成AIを活用するためにはガイドラインの策定が欠かせない。必要である理由としては「原課への利用促進」と「リスクの低減」という2つの観点が挙げられる。

まずは「原課への利用促進」について説明したい。生成AIは利用用途が幅広く、職員の発想次第でさまざまな使い道がある。その自由度ゆえに原課の職員からすると「具体的に何ができるか分からない」「適切な活用方法が分からない」という事態に陥りかねない。全国で初めて生成AIを導入した横須賀市(※2)でも、2023年4月から5月にChatGPT活用実証を実施した際に、実証の中間時点と最終時点で利用職員にアンケートを行った。中間時点では生成AIの用途にあまり向かない「検索」目的での利用が多かったが、その結果を踏まえ、横須賀市のデジタル・ガバメント推進室は用途の理解を促進するための庁内向け活用ガイドを示した。結果、最終アンケートでは「検索」での使用が減少し、より生成AIに適した利用方法が職員に浸透した。この事例を踏まえても、ガイドラインを用いて原課に対し、適切な利用方法を普及していくことの効果と必要性を感じることができる。

次に「リスクの低減」について説明したい。生成AIは自治体職員の業務効率向上・新しい発想の一助になり得る可能性がある一方で、利用するうえでさまざまなリスクを秘めている。特に自治体で留意しなければならないのは「著作権」「ハルシネーション」「入力データの情報漏洩」の3点である。「著作権」については、生成AIは学習データを元に成果物を生成しているため、例えば学習元のデータと類似した画像が生成される可能性があり、その画像を利用することで著作権の侵害につながるおそれがある。実際、2024年4月には、海上保安庁が生成AIで作製したイラスト入りのパンフレットに対して「著作権侵害の可能性がある」との批判が殺到したことで、パンフレットの配布は取りやめとなっている(※3)。「ハルシネーション」とは、「生成AIの回答に噓の情報が含まれていること」である。生成AIは時として、誤った内容や実在しない事例を生成して回答を返すことがある。2023年5月には、米国の弁護士が生成AIを用いて民事裁判の資料を作成したところ、実在しない判例が資料内に含まれていたことが問題となった(※4)。最後に「入力データの情報漏洩」とは、オプトアウト(※5)設定をしていない生成AIに文章(プロンプト)を入力する際に個人情報や業務情報を含めてしまうと、生成AIが個人情報や機密情報を学習してしまう。そうすると、他者が利用した際に生成物にそれらの情報が含まれてしまう可能性が出てきてしまう。これらのリスクを低減させるためには、しっかりと利用する職員全員に考えられるリスクと対策を普及していく必要があるだろう。このようなリスク軽減策としてのガイドラインの活用は有効である。

一方で総務省(※1)によると各自治体における生成AIのガイドラインの策定状況は、「策定済」が359団体、「策定中」が232団体、「未策定」が1,197団体と未策定の自治体が多い状況である。生成AIの導入の際には、ガイドラインの内容も検討していく必要がある。

2. 効果的な生成AIガイドラインの策定に向けて

では実際にガイドラインを策定するにあたりどのような項目が必要になるだろうか。

官公庁においてはAIに関するガイドラインとして総務省・経済産業省「AI事業者ガイドライン(第1.0版)(※6)」、生成AIに関するガイドラインとして、デジタル庁「テキスト生成AI利活用におけるリスクへの対策ガイドブック(α版)(※7)」、経済産業省「コンテンツ制作のための生成AI利活用ガイドブック(※8)」がある。一方で、自治体の生成AIガイドライン策定において策定項目を推奨するようなマニュアルは未だ出されていない。

行政向けに特化していないが、IPAの中核人材育成プログラム 卒業プロジェクト 第7期生が作成した「テキスト生成AIの導入・運用ガイドライン(※9)」の「4.1 利活用ガイドラインの策定」には策定項目についても少々の言及がある。一方、本内容では利用にあたっての注意点や一般的なプロンプトエンジニアリングの言及にとどまり、内容が十分とは言い難い。

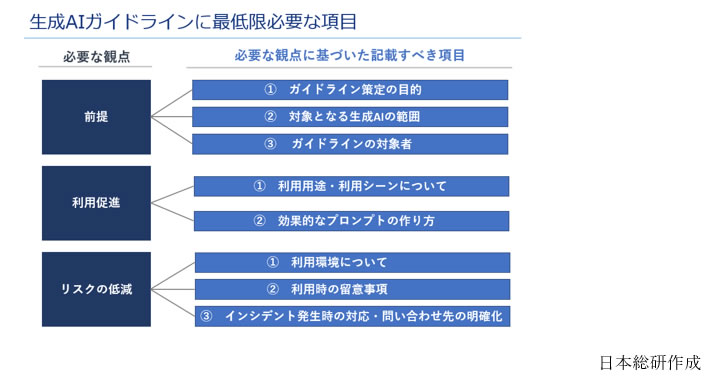

そこで、筆者が自治体におけるガイドライン策定時に最低限必要となる項目を以下の図のとおり提案する。

各項目について説明する。

<前提>①ガイドライン策定の目的

ここでは、ガイドライン全体を策定した目的を定める。特に「生成AIの適切かつ効果的な活用を推進する」ために定めた内容を明示する。

<前提>②対象となる生成AIの範囲

ここでは、対象となる生成AI種別(例:文書生成AIに限定、画像生成AIも含める等)を明確にし、読み手との共通認識を図る。

<前提>③ガイドラインの対象者

ここでは、ガイドラインの対象者の範囲(例:全職員のみ、委託先にも順守を求める等)を明確にし、読み手との共通認識を図る。

<利用促進>①利用用途・利用シーンについて

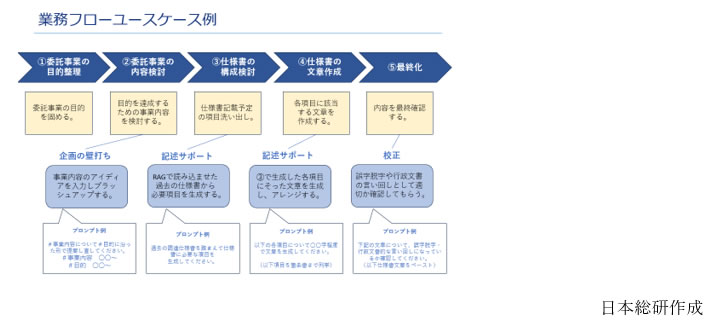

ここでは、「一般的用途説明」「業務フローユースケース」の2つの要素を含めることを推奨する。

「一般的用途説明」では、生成AIは文書要約・翻訳・アイディア出し等の用途に向いており、各用途の説明を記載する。一方「一般常識の検索」等の用途での使用は、ハルシネーションの可能性もあり、あまり適切ではないことを明示する。

「一般的用途説明」だけでは、自身の業務の具体的にどこに適用できるのかイメ―ジしにくい職員もいると想定されるため、「業務フローユースケース」を記載する。これはある特定業務の業務フローのどこで、どのように生成AIが利活用できるかを示すパートになる。具体的な書き方は、千代田区「生成AI活用方針および活用ガイドライン(※10)」が参考になる。

<利用促進>②効果的なプロンプトの作り方

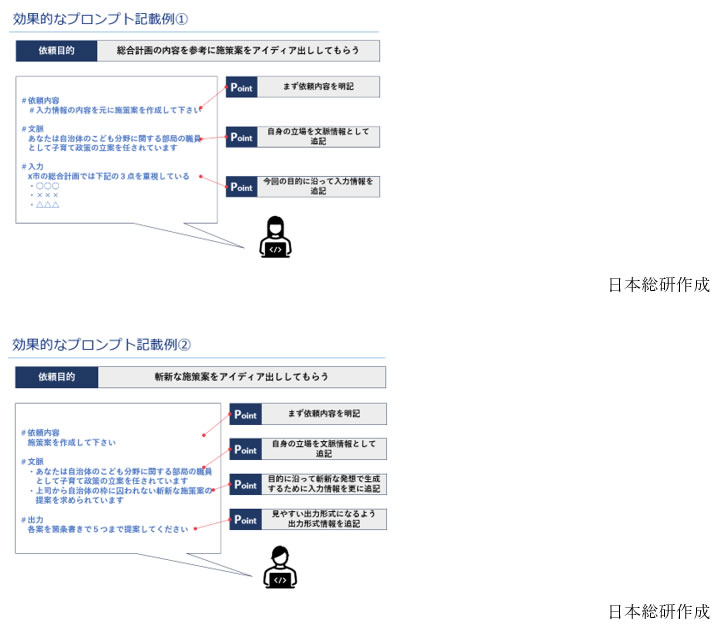

生成AIから目的どおりの出力を引き出すにはどのようなプロンプトの作り方が効果的か解説する必要がある。

まずは前提として、プロンプト内には生成AIに実行してもらう「依頼内容」(例:回答する、分類する、要約する、分析する)を命令として記載する必要がある。

そのうえで、出力させる目的に応じて「文脈情報」(例:目的、注意事項)、回答の元となる「入力情報」(例:要約対象の文章)、「出力形式情報」(例:文章の長さ、箇条書きの個数)を補うと良い。

この際に各情報の見出しをマークダウン記法(文章にタグなどの形で文章構造を明示する記載方法。例:#依頼内容)に則って記載すると良い。マークダウン記法を用いるメリットとしては2点ある。1点目は、利用者側で目的に沿ったプロンプトの要素情報の抜け漏れがないか確認ができる点。2点目は、生成AI側で記載しているコンテンツの分類を理解しやすくなるという点である。これらのメリットにより、目的の回答に近づく可能性が高まる。

具体的なプロンプト例は下記の図のとおりである。

<リスクの低減>①利用環境について

庁内で利用可能なツールを明示する。自治体で利用している生成AIの形態によって、職員に伝えるべき事項は変わってくる。想定される生成AIの形態は下記の通り。

(ア)生成AI事業者提供のWebサービスの直接利用(例:ChatGPT、Gemini)

(イ)自治体向け生成AIプラットフォームサービス(例:行政GAI、自治体AIzevo、)

(ウ)生成AIのAPIを利用しスクラッチ開発したシステム(例:Azure OpenAI Service等を用いたシステム)

(ア)のみ利用する場合は、後段で説明する「②利用時の注意事項」の中でも「個人情報」や「機密情報」の入力をしないことを厳格に示す必要がある。

一方(イ)または(ウ)のケースでは、インシデントを防ぐためにネットワーク的にセキュアな環境内に閉じ、セキュリティの安全性を担保している環境になるため、(イ)、(ウ)の環境でのみ利用を許可し、個人での(ア)の利用は禁止することを推奨する。

<リスクの低減>②利用時の留意事項

生成AIの利用は「プロンプトの入力」「生成物の内容確認」「生成物の利用」の3段階に分かれる。

特に「プロンプトの入力時」と「生成物の利用時」においてリスクマネジメントが必要になるため、両者の留意事項を説明すると良い。

「プロンプトの入力時」には「入力データの学習」に留意し、個人情報や機密情報の入力をしないことを注意喚起する必要がある。

「生成物の利用時」には「ハルシネーション」や「著作権」に留意し、情報の正確性、著作権侵害のリスクがないかを確認したうえで利用する必要がある。「ハルシネーション」を防ぐためには、出典元をプロンプトで確認することを推奨することが望ましい。但しプロンプトによる確認はインターネット環境に接続されている生成AIやRAGを活用している生成AI環境のみ有効なため、どんな環境下であっても最終的には人の目で確認することを徹底すべきである。また、生成AIの生成物を対外的に利用する際には、生成AIを用いて生成したことを明記することが望ましい。

<リスクの低減>③インシデント発生時の対応・問い合わせ先の明確化

公開されている自治体のガイドラインでも、本項目は掲載が少ない。しかし、生成AIは先述のような特有のリスクもある以上、インシデント時の対応や問い合わせフローも明記しておくことがリスク管理上安全である。実際に記載している例としては、「兵庫県生成AI利用ガイドライン(本文)(※11)」が挙げられる。

以上が、筆者が提案する自治体における生成AIガイドライン策定時に最低限必要となる項目である

3. 自治体での生成AI活用に向けて

自治体においても人口減少により職員のマンパワーの低下が予測される中、生成AIは業務効率化と新たな発想の一助となり得るツールである。しかしどんなに可能性があるツールも「適切に」「広く」利用されなければ効果を発揮することはできない。ただツールを導入するだけでは、得られる効果が限定されるだけでなく、重大なインシデントを引き起こす可能性もある。そのため、生成AIを導入して終わるのではなく、「適切に」「広く」庁内で利用されるために是非ガイドラインを策定頂きたい。

(※1) 2024年7月5日 総務省情報流通行政局地域通信振興課 自治行政局行政経営支援室「自治体における生成AI導入状況

」

」(※2) 2024年6月5日 横須賀市 経営企画部 デジタル・ガバメント推進室「ChatGPT活用実証結果報告

」

」(※3) 読売新聞オンライン 2024年4月2日記事「海辺でほほ笑むアニメ風女性イラスト、生成AI作製に「著作権侵害」の批判…海保がパンフ配布取りやめ

」を参照。

」を参照。(※4) 日本経済新聞電子版 2023年5月31日記事「ChatGPTで資料作成、実在しない判例引用 米国の弁護士

」を参照。

」を参照。(※5) ユーザーが自身のデータが生成AIの学習に使用されることを拒否する権利のこと

(※6) 2024年4月19日 総務省 経済産業省「AI 事業者ガイドライン(第 1.0 版)

」

」(※7) 2024年6月10日 デジタル庁「テキスト生成 AI 利活用におけるリスクへの対策ガイ ドブック(α版)

」

」(※8) 2024年7月5日 経済産業省 商務・サービスグループ 文化創造産業課 「コンテンツ制作のための生成AI活用ガイドブック

」

」(※9) 2024年7月31日 独立行政法人情報処理推進機構 産業サイバーセキュリティセンター 中核人材育成プログラム 7 期生 生成 AI のセキュリティリスクと対策プロジェクト「テキスト生成 AI の 導入・運用ガイドライン

」

」(※10) 2024年4月10日 千代田区 政策経営部デジタル政策課「生成AI活用方針および活用ガイドライン

」

」(※11) 2024年10月22日 兵庫県 企画部 デジタル戦略課 企画班「兵庫県生成AI利用ガイドライン(本文) 第2.1版

」

」※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。