スマートシティの通った道

米国のオバマ元大統領のグリーン・ニューディール政策を背景に、2009年に多額の投資を行うと発表して話題になったスマートグリッド、そして、その流れから2010年頃には、都市を丸ごとスマート化する「Smart City」が注目され、その後、多くの国々で大小さまざまなスマートシティの実証実験が行われた。

日本においても2010年度に経済産業省「次世代エネルギー・社会システム実証事業」、内閣府「環境未来都市構想」、2012年度に総務省「ICTスマートタウン構想」事業が開始されるなど、政府が積極的にスマートシティに関わり、スマートシティプロジェクトは官民双方で国家規模の取り組みとなった。

筆者はこの時期に外資SIerにてスマートシティの事業開発に従事していたが、当時は日々「スマートシティ」の文字があふれ、SIerやコンサルティング企業などのホームページでは専用ページが設けられ、その実績が喧伝されていた。そのブームの一つの区切りは「次世代エネルギー・社会システム実証事業」の終了が見えた2014年頃のように思われる。

当時を振り返ると、「スマートシティ」という言葉が収束した理由としては、①政府の補助金や企業の研究開発費が一時的に注入された実証実験が終了した後に、それらの資金に頼らないでもスマートシティを継続させていくビジネスモデルやサービサーが存在しなかった、②スマートシティのために構築したサービス、データ連携基盤に対して運用費をかけてまで利用しようというユーザーニーズが少なかった、③メーカーのプロダクトアウトな提案が多く、市民の認知が進まなかった、ことなどが考えられ、技術的な側面よりもビジネス面の課題によって社会実装が進まなかったと言える。

昨今のスマートシティの動向と特徴

スマートシティブームの牽引役であった米国では、オバマ元大統領が2015年に1億6,000万米ドル強を投入し、地域社会主導で都市の課題解決を促す「Smart City Initiative」を立ち上げた。2016年には、新たに8000万米ドル強が追加投資され、参加する都市およびコミュニティの数も2倍以上の70都市とするなどさらに拡充された。また、米運輸省は、2015年に都市独自のモビリティ分野の課題解決アイデアを都市間で競う「Smart City Challenge」と呼ばれるコンペを実施し、最も優秀な提案をしたコロンバス市には、そのアイデアの実装のために4,000万米ドルの助成金を提供した(※1)。

翻って日本に目線を移しても、2016年度に総務省が「データ利活用型スマートシティの基本構想」をとりまとめ、それを受けて2017年度には「データ利活用型スマートシティ推進事業」が開始され、2018年6月には国土交通省から「スマートシティの実現に向けて」の中間とりまとめが発表された。収束したと思っていたスマートシティではあったが、このような米国や日本の状況を見ても、世界においてはその流れは着実に進んでいたと言える。

2017年にGoogleの兄弟会社Sidewalk Labsが、カナダの首都トロントQuayside地区の再開発を行うと発表してから、スマートシティという言葉は再びメディアで大きく取り上げられるようになった。「Googleのまちづくり参入」というインパクトのあるニュースによって、日本においてもそのコンセプトは日増しに注目を集め、CES 2020ではトヨタ自動車が静岡県裾野市にWoven Cityを開発すると発表し、政府も2019年にスマートシティに関する取り組みを加速させるため、内閣府、総務省、経済産業省、国土交通省といった省庁横断、かつ民間企業も巻き込んだ「スマートシティ官民連携プラットフォーム」(現在はデジタル庁も所属)を設立するなど、国内では「第二のスマートシティブーム」が本格的に到来した。

先ほどスマートシティという言葉が収束した理由として、ビジネスモデルやサービサーが存在しなかったことを挙げたが、民間企業がスマートシティの中心に躍り出てきたことは、スマートシティの社会実装という意味では民間企業主導というのは好材料であったと言えよう。

2022年4月には、「全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会」の実現を目指すデジタル田園都市国家構想の先導役を担う形で、茨城県つくば市・大阪府大阪市が「スーパーシティ」として、石川県加賀市・長野県茅野市・岡山県吉備中央町が「デジタル田園健康特区」としてそれぞれ選定され、デジタルの活用と規制・制度改革を一体的に推進し、新たなサービスを実現することで、生活に関わるさまざまな分野の地域課題解決が目指されている(※2)。

過去に計画されたスマートシティの現状と課題

将来的にスマートシティを成功に導くために、一つ振り返らなければならないのが、今まで計画されてきたスマートシティプロジェクトのその後である。その歴史を振り返ると当初は夢のように語られていた世界が現時点では全てがうまく進んでいる訳ではないということが見て取れる。

2010年頃のスマートシティ界隈で大きな夢として語られていた「マスダールシティ」は、UAEのアブダビ近郊でゼロ・エミッションを目指し、人口5万人規模の都市開発を行うという壮大な計画であった。この壮大な計画にはリーマンショックが大きく影響し、その計画の発表から10年が経った現在でも、わずか5パーセントしか完成しておらず、「ゼロ・カーボン」ではなく「ロー・カーボン」に計画変更をしたり、目玉であった個人用高速輸送システムも大量輸送機関に修正したりするなど、その都市計画は矮小化されている傾向にある(※3)。

韓国政府による「ユビキタスシティ」プロジェクトの後押しを受けて仁川で建設計画が進んだ「松島(ソンド)新都市」では、当初は大規模・グリーンフィールドのプロジェクトで世間の耳目を集めたが、10年を超える長期間の都市建設は、現時点では中途半端な状況で止まってしまっている。長期のスマートシティ建設に対して資金回収のめどが立たない、他地域への横展開の可能性が見えないことから、都市建設に関わるコンソーシアム参加企業が離脱したことがその一つの要因と言われている。中途半端に開発された地域は、現在はソウルで不動産を取得できない低~中間層の、単なるベッドタウンになる可能性があると言われている(※4)。

先ほど取り上げたSidewalk LabsによるQuayside再開発に関しても、資金面の領域以外で、多くの懸念点が指摘されてきた。個人情報の取得、管理、活用、情報漏えい等に対する不信感、個人のプライバシーの権利の侵害への懸念、絶えず監視が続くという住民の不安などを払しょくできず、一部では住民訴訟に発展した。また、Sidewalk Labsという営利企業が「まち」を運営することに対して、そこに住むさまざまな属性の人々に対して、公平なサービスを提供できるかどうか、営利企業1社の意見によりまちづくりの全てを進めて良いのかという公正性・公平性への懸念も根強くあり、最終的には2020年にSidewalk LabsはQuayside再開発から撤退をするに至った。

また、直近のニュースとしても、2024年4月に、サウジアラビアが建設予定である未来型新都市「ネオムシティ」の建設費用が当初の約5000億ドルより3倍以上に増え、当初計画されていた150万人都市から30万人都市へと大幅に規模が縮小される可能性があるという報道があり、産油国であり国家主導で開発を進めている中東においても、多額の予算がかかるスマートシティプロジェクトを進めていくことの難しさはこれまでと変わっていない(※5)。

目指すべきスマートシティの姿と考え方

現代は「都市化の時代」とも言われているが、国連の調査によると、現在、世界人口の半数以上が町や都市に住んでおり、2030年までにこの数は約50億人に膨れ上がると予測されている(※6)。このように都市化が進むと、交通渋滞やゴミ廃棄、水質汚染など都市部ならではの課題が多々発生してくることは容易に想定される。これらの都市課題を解決するために、日々新たに生み出されるデジタル技術を活用し、スマートシティを目指すことは必然的な流れであろう。しかし、スマートシティには多くの資金がかかり、それゆえに資金面で折り合いがつかなくなったり、作り上げようとしている都市の価値が上がらないことで、その計画が途中で頓挫する可能性があることは、先述したとおりである。

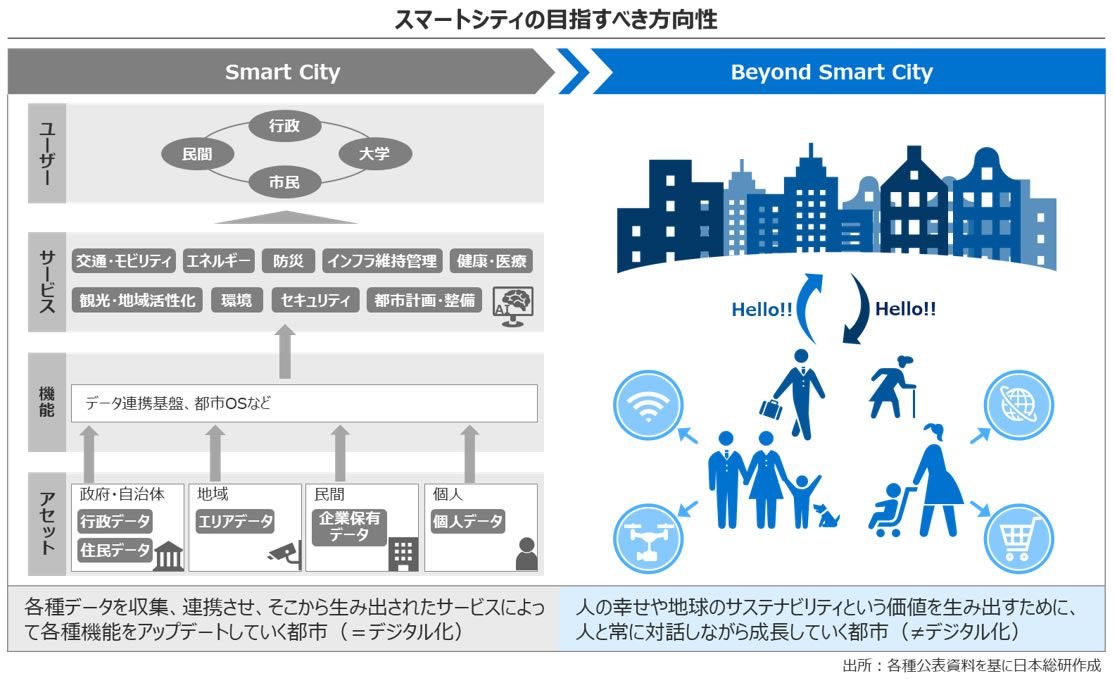

資金を集めるため、都市の価値を向上させるためには、ひとえに人々にとって、その都市が住みやすく、魅力的に思われることが重要である。都市がさらに進化し、より人々の幸せに寄与した存在になるためには、人と都市の対話が重要なカギとなってくる。これは、単に都市の各種データを連携させて新サービスを住民に提供するという一方向でのやりとりではなく、人と都市の間での相互フィードバックを通じて、人々の幸せを目指して成長し続ける都市を目指すことである。

ライドシェア系スーパーアプリの可能性

人と都市の対話を実現するために、今後より重要になってくるのは人と都市が対話を行うためのインターフェースである。それではそのインターフェースは何になるのか。現在、多くの自治体では自治体アプリやLINE公式アカウントなどを提供している。ただし、これらのサービスが都市と人をつなぐための入り口となるには大きなハードルがあると考えられる。その理由としては、①住民が通常の生活をしていく上で、行政に特化した情報にアクセスする機会はそこまで多くはなく、サービスの利用頻度が高くないこと、②行政の限られた予算の中でサービスを高度化(機能の追加、ユーザービリティの向上)をしていくことが難しいこと、③現在の自治体アプリは行政から住民への一方的な情報提供が主であり双方向的なコミュニケーションが行われていないこと、などが考えられる。

このような状況の中で、筆者が今後、都市と人がつながるための入り口となると考えているのが、民間企業が提供をしているスーパーアプリである。スーパーアプリとは厳密な定義はまだなされていないが、以下のような特徴があると言われている。

【スーパーアプリの特徴】

1. 配車サービス(Go-jek、Grab)、決済(AliPay)、チャットツール(WeChat)といった人々の生活に密着したアプリがベースになっている。

2. それぞれアプリのベースとなるサービス(決済、配車など)を超えて、一つのアプリの中で、多種多様な生活サービスを提供している。

3. いわゆる欧米や日本といったインフラが整った地域ではなく、道路、電気など基礎インフラが未整備な地域において先端技術が導入されるリープフロッグ(カエル跳び)現象が見て取れる

日本におけるスーパーアプリと言われているPayPayやLINEにしても、すでに決済やメッセージ機能だけではなく、EC、フリマ、ショッピング、ファイナンスいった機能が実装されている。

これらのスーパーアプリの中でも、2024年4月から部分的に解禁されたライドシェアを利用するために必要となるGOやS.RIDEといった配車アプリ(以下、ライドシェア系アプリ)は今後、スーパーアプリ化が進展する領域と考えられる。なぜ、ライドシェア系アプリがスーパーアプリの道を進むのか、これに関しては、ライドシェアが全面解禁された際、都市に住む多くの住民がアプリを活用するようになること、決済情報が入力必須のため、さまざまな場面で決済の手段として活用ができること、マップ機能があり位置情報を利用することで現在地に応じたサービス提供が可能になることなどがその理由として考えられる。

現に2012年に配車サービスとしてマレーシアで創業したGrabはシンガポール、ベトナム、フィリピンなどで次々と事業を展開していき、今では東南アジア8カ国、400以上の都市において、総ユーザー数は1億8,700万人、月間アクティブユーザーは2,400万人に上る。Grabは配車サービスからビジネスを広げ、フードデリバリー、宅配サービス、デジタル決済、ユーザー向けポイントプログラムなどのサービスを提供しており、Grabのアプリをインストールすれば、オンラインショッピング、旅行やチケットの手配、映画のチケット購入、公共料金の支払い、自動車ローン、保険の加入など、さまざまなサービスを受けることができる(※7)。

Grab の各種機能 2024年4月30日参照

の各種機能 2024年4月30日参照

の各種機能 2024年4月30日参照

の各種機能 2024年4月30日参照このように人が都市で生活していく上で欠かせない「移動」、「決済」、「位置情報の把握」を抑えることになるライドシェア系アプリが今後スーパーアプリ化していくことで、都市と人の対話の接点になる可能性は高いと筆者は考える。

最後に

現在のスマートシティは、大規模な都市開発とともに、IoT機器から集められたセンサー情報をデータ連携基盤でつなぎ、それらのデータを活用して新たなサービスをユーザーに提供するという比較的「大がかりで重い」領域で語られることが多く、またそこで提供されるサービスもどちらかというと、「都市から人へ」と一方向に提供されるもののように見える。しかし、より細かく見ていくと、サービスを構築するためのベースとなるデータ連携基盤や新規サービスの開発、保守・運用の主体は誰になるのか、費用は誰が負担をするのか、それらの費用をかけてまでユーザーが求めるサービスを提供することは可能なのかという疑問が残る。

個人的な見解としては、データ連携基盤をベースとしたスマートシティよりも、アプリを媒介とした機動性が高いサービス、例えばライドシェア系スーパーアプリなどを人々が自主的に使いこなすことが、人と都市との対話によるまちづくりにつながるものと考える。それぞれの個人がスーパーアプリなど自身にあったツールやサービスを選び・活用して、街に関わっていく、それこそが人と都市の新たな関係を生み出し、新たなまちづくりにつながっていくのではないか。

この数年、ブームが継続しているスマートシティではあるが、2010年頃の第1次ブームのように人を置き去りにしてそのブームは去っていくのか、それとも人々が都市と対話することができるようになることで、都市と人がともに利益を享受し、ともに成長していくような関係になるのか、我々はこれまで語られてきたスマートシティを超えた「Beyond Smart City」とも言える世界をそろそろ考えるべき段階に来ているのではないだろうか。

(※1) 国立研究開発法人 情報通信研究機構 (北米連携センター).「米国におけるスマートシティに関する 研究開発等の動向」

.2017年3月

.2017年3月(※2) 内閣府.「地方創生国家戦略特区スーパーシティ・デジタル田園健康特区」

.2022年4月

.2022年4月(※3) Laura Mallonee.「フォトストーリー:アラブの砂漠に建つはずだったユートピア「マスダール・シティ」」

.WIRED.2016年7月17日

.WIRED.2016年7月17日(※4) Record China.「10年以上も焼け野原状態…韓国の未来都市計画の現状とは=韓国ネット「誰のための開発?」「事業性がないから」」

. 2018年3月6日

. 2018年3月6日(※5) 中央日報.「「話にならない」批判され結局…1兆5000億ドルかかるサウジの「ネオムシティ」ぐらつく」

.2024年4月

.2024年4月(※6) 国際連合人口基金.「世界人口白書2024」

.2024年

.2024年(※7) AMP.「アジアを席巻する「スーパーアプリ」 爆発的成功を生み出した「逆転の理由」とは?」

.2022年

.2022年※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。