2025年10月21日

各位

株式会社日本総合研究所

「EV電池サーキュラーエコノミー白書」を発表

~“EV鉱山”の活用で、限りあるレアメタルの確保を目指せ~

株式会社日本総合研究所(本社: 東京都品川区、代表取締役社長: 内川淳、以下「日本総研」)は、EV電池を取り巻く諸外国の動向、国内政策・自治体施策・市場動向、サーキュラーエコノミー形成にあたって最大の阻害要因となっている中古EVの海外流出に関する試算、これらを踏まえた提言などを「EV電池サーキュラーエコノミー白書 ~”重要鉱物保護主義”時代の到来と”EV鉱山”活用の重要性~」(以下「本白書」)として取りまとめましたので発表します。

本白書は、以下からご覧になれます。

「EV電池サーキュラーエコノミー白書~ “重要鉱物保護主義”時代の到来と“EV鉱山”活用の重要性~」

https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/pdf/company/release/2025/1021.pdf

■本白書作成の背景と目的

EV電池の製造に欠かせないレアメタルは、世界的なEV人気とともに需要が高まっている上、各国の保護主義的な政策の影響もあり入手が年々難しくなってきています。

レアメタル資源を持たないわが国が高価かつ調達リスクの高いレアメタルを安定的に確保するには、中古EVの海外流出を食い止めて資源を確保し、それを活用して新たなEV電池を製造する、EV電池のサーキュラーエコノミー市場を形成することが必要です。EV電池のサーキュラーエコノミー市場は、資源安全保障に必要であるばかりでなく、2050年には約8兆円規模に成長すると予測される(注1)新産業の創出の観点からも高い期待を集めていますが、実現にはまだ多くの課題が残る状況です。

そこで、EV電池のサーキュラーエコノミー形成のプロセスと、そのプロセスにおける現在地点・課題を整理し、解決方法を提言することを目的として本白書を作成しました。

■本白書の主な内容

<海外動向>

レアメタルの争奪戦が激しさを増す中、EUでは電池循環を前提とした市場設計のための法整備を進め、米国では上流・中間材の輸入を抑制、中国では原材料確保から精錬・材料加工までを自国企業が自前で担うサプライチェーンの構築に取り組んでいる。このように世界の三大市場では、「レアメタル保護主義」と呼ぶべき電池サプライチェーンのブロック化が進行している。

このような状況下では、EV電池の流通量が少ないわが国は国内市場でのサーキュラーエコノミー形成を最優先としながらも、+αの施策として、海外市場の一部を取り込む形で電池産業の競争力強化ならびに国内への電池供給網の安定化を図ることが望ましい。

<中古EVの海外流出状況>

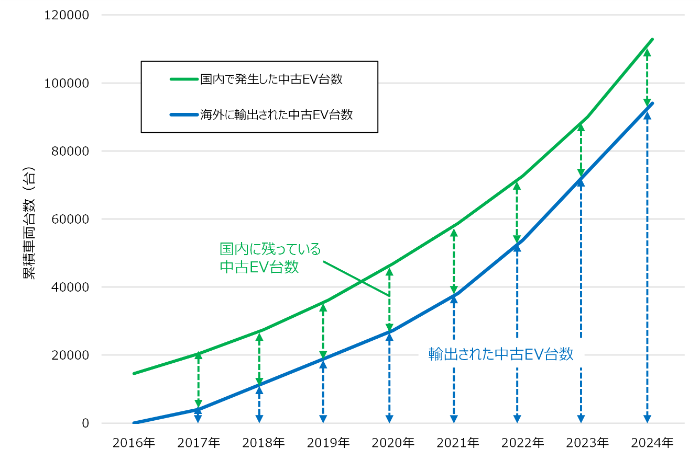

わが国におけるEV電池のサーキュラーエコノミー形成を阻害している最大の要因として、中古EVの海外流出が挙げられる。これまでに累計約94,000台の中古EVが海外に流出しているが、これはわが国で中古化したEVの8割超にあたる台数と日本総研では試算している。また、中古EVに搭載されたまま国外に流出したリチウム・コバルト・ニッケルなどのレアメタルは、重量に換算すると累計で約4,300トン程度と試算され、「EV鉱山」と呼ぶべき大量のレアメタルが短期的な利益のために海外に流出している実態が明らかとなった。

(図表1)国内で発生した中古EV台数と輸出台数の累積値の推移

<国内政策・自治体施策・技術動向>

EUをはじめとする諸外国の動向を受けて、わが国でも経済産業省や環境省を中心としてサーキュラーエコノミー形成に向けた政策が推進されるようになり、地方自治体でも実証的な取り組みが活発化している。また、将来的な市場成長への期待から、民間企業による中古EV利用、リユース、リサイクルの各段階における新サービス・新技術の投入も進められるようになった。

しかし、それぞれの取り組みは個別に行われているため、活動領域の重複や抜け漏れの発生、各取り組みが有機的に結びつかず、事業化に至らないケースなども少なくない。また、中古EVやリユース電池の価値が分かりにくいことが購買をためらわせ、中古市場が盛り上がらない要因の一つとなっている。

<EV電池のサーキュラーエコノミー形成に向けた提言>

サーキュラーエコノミーを形成するには、リユース・リサイクルなど個別のプロセスの課題解決に加えて、網羅的に資源循環プロセス全体を結び付ける動きも求められる。そのための施策として、以下の5点を提言する。

①リユース・リサイクル市場形成に向けた普及政策の策定

国としての資源循環モデルを構築する具体的な政策を提示した上で、地方自治体や民間企業による個別の実証的取り組みを連動させながら、本分野の基盤となるリユース・リサイクル市場の形成を推進するべきである。

②電池診断技術の利用・運用方針の整備

中古EVやリユース電池の有する価値の適正に評価する電池診断技術について、ユーザーが適切に選定し、かつ診断結果を目的に応じて評価できる環境の整備が必要である。

③中古EVやリユース電池が有する非経済価値の評価指標の構築

中古EVやリユース電池の積極的な利用を促すには、「古いものを・長く」使うユーザーの行動を評価し、それを経済的なインセンティブとして提供できる仕組みづくりが必要であることから、その評価指標の構築が求められる。

④中古EVとリユース電池のユーザーの発掘・需要開拓

市場形成の初期段階においては、需要の自然発生を期待するのではなく、地方自治体など行政とも連携しながら能動的・計画的に需要を掘り起こし、供給側の動きと連動させる取り組みも求められる。

⑤加工貿易型サーキュラーエコノミーの形成

使用済み電池やブラックマスを国内外から受け入れて再資源化し、国内需要を満たした上で余剰の再生材を輸出して収益化するという、新たなサーキュラーエコノミーモデルの形成を目指すべきである。

保護主義的な政策が世界各国で進み、地政学的なリスクが高まっている今こそ、「EV鉱山」の活用による、EV電池のサーキュラーエコノミー形成を進めなければならない。

(注1)「EV電池の国内サーキュラーエコノミー市場 2050年時点の潜在規模を8兆円と予測」(日本総研ホームページ/2024年8月22日)

https://www.jri.co.jp/column/opinion/detail/15199/

■本件に関するお問い合わせ先

【報道関係者様】広報部 山口 電話:080-7154-5017

【一般のお客様】創発戦略センター 籾山 電話:090-6653-0652

メール:momiyama.takashi@jri.co.jp