プロフェッショナルの洞察

リサーチ・コンサルティングの仕事を通じて見える世界 第2回 国際競争とプロフェッショナル (1)

2007年06月01日 新保豊

いわゆるシンクタンクの中枢の職種ともいえるリサーチ・コンサルティング。さまざまな専門分野を持ったコンサルタントがいるが、業務を遂行する中で、その専門分野に留まらない世界観が広がるという。今回は情報通信分野を専門とする日本総合研究所の理事(主席研究員)の新保豊に、リサーチ・コンサルティングの仕事を通じて見えてくる世界がどのようなものなのかを聞いた。

■国際競争に打ち勝つための術

日本経済全体を押し上げるためにも、各企業の努力は重要です。しかし、いま日本企業は、国際競争力が低下していると言われています。どうすれば、その国際競争力を強化できるのでしょうか?

国際競争に勝っていくためのポイントは、本当にどれだけ勝とうとしているのか、という気概や危機意識だと思います。国が思いつきで言っていることに産業界が付き合っているという程度であれば、勝負になりません。また長い目でみれば、いくつかの戦略産業において国際競争力がなければ国は自立していけなくなります。経済基盤が失われます。また政治発言力も失われれば、どこかの国の属国にさえなりかねません。誰もそのような最悪のシナリオを考えたくないでしょうし、そんな考えをナンセンスと受け止めることでしょう。したがって、為政者または経営者には、最悪のシナリオを常に考えておくことは不可欠なのです。国が滅び企業が倒産してしまうほどの悲劇はありませんから。

ポジティブに考えれば、大切なのは気概や自立自尊のスピリット。これが日本人に欠如しているように思います。個人・個人が自立心、自尊心をもって、大局観を持って大小さまざまな局面に粘り強く対峙していかねば、同じように大局観とそれを実現する戦略をもった相手には勝てません。国際競争力のことで、それには生産性を上げよというのは、そもそも直近(デフレ下)でみれば問題の核心をはずしていますし、長期的にそれが重要だとしても、生産性だけの問題で解決できると考えることは物事の一面しか見ていません。≪詳細は、別途NIKKEI NET BizPlus第14回「"国際競争力"っ て、そもそも何?」(2007/05/30)で示しています≫

仮に、「国際競争に打ち勝つプロジェクト」を起こしたとしましょう。その場合、第1に気概や危機意識、第2にマネジメントの問題です。このプロジェクトを通じ、あらゆる仕方(technique)、仕掛け(system)、仕組みを“変革”するためのマネジメントが不可欠となります。

勝つための戦略とは、どのようなものなのですか?

同じ土俵で戦わないことが基本です。同じ土俵に乗るとどうしても相手のペースに巻き込まれ、泥仕合になってしまいます。徳川家康がしたように、まず外堀から攻め、内堀を埋め、戦わずして勝つ。情報通信産業での国際競争において、本丸にいきなり正面から戦いを挑んでも、インテルやマイクロソフト、グーグルといった企業に、いきなり敵うはずがありません。周りの人たち、本丸に反対し利害を共にしない人を、味方につけ、小数でも少しずつ増やしていく。次に内部かく乱させて内堀を埋める。そうすると相手は本丸から出られなくなり、自ずと陥落するというわけです。昔、毛沢東が国民党軍や日本軍にとった方法も同じです。

戦略の要諦は差別化であり、自身の周りに独占的状況をつくることです。国は「独占」という言葉に対してネガティブな感じを持っています。何せ産業界では独占を廃し、ともかく競争を導入することがよいというご時世です(風潮があります)ので。実際は何にでも競争を導入することがよい(合理的な)わけではありません。他に合理的な代替性が見出せない、自然独占性ということもありますし、市場の趨勢がトレンドで変化するような明瞭な時には、かつての産業政策のようなアプローチでも効果があります。また、需給ギャップが拡大している今日のような状態では、競争そのものが万能の効果をもたらすということはありません。それは幻想または希望に過ぎません。すべてを競争に委ねるのではなく、国がその産業の制度設計をしなくてはならないものも存在するのです。また、総需要が不足しているときには、「量」を増やすことが先決であり、競争を通じた「配分」の問題でありません。

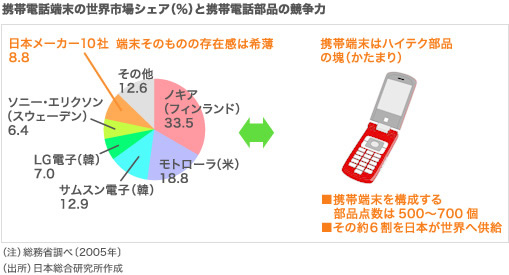

ところで国自らは、他では代替できない独占的な地位にあることを忘れてはいけませんね。国際競争力においても同じです。日本国が、グローバル市場の中で、圧倒的優位なカラーを出せていないことに弱体化の要因があります。国際競争力をもっている国は、米国でもフィンランドでも、スウェーデンでも、それぞれ圧倒的優位といえるような特色・強みを持っているものです。日本国にも強みはたくさんあります。例えば、携帯電話端末市場でも、目立たないが極めて高い競争力を持っている分野があります。いまフィンランドのノキア、米国のモトローラといった携帯メーカーは上位4社で全体市場の4分の3を占めています。日本の携帯メーカー10~11社をすべて合計しても1割程度です。確かにこれだけを聞くと、日本の国際競争力は低いと言えます。しかし、その携帯端末を構成する部品点数は500~700個もあり、約6割を日本が世界へ供給しているそうです。このような“地味”なところでは依然強いのです。

実際のマネジメントとして、いい方法はあるのでしょうか?

そう簡単ではありません。ただ、長期的にみて意味のある「国際競争力」をもっと強化したいのだ、ということであれば、例えば、次のような8段階の変革プロセスを踏むのが手だと思います。これは企業コンサルティングの現場では、よく知られたものです。米ハーバード大学のジョン・コッター(John P.Kotter)教授がまとめた、変革プロセス成功のためのパターンです。

具体的には、〔1〕新たな市場・領域では自分が無力であるといった強烈な「危機意識」(あるいは、こうしたい・こうなるんだという強固な気概)を持ち、〔2〕それを打開・変革するための気心の知れた「ホットチーム」をつくり、〔3〕新たな業界・領域にてどのようなポジションを築くかという「ビジョン」(目標、実現しているイメージ)を持ち、〔4〕それを「周知徹底」する。実現のための戦略もここで考案。〔5〕そして、すぐに「行動」に移しつつ、〔6〕比較的簡単に手が届きそうなところを当面目指し、「短期的成果」を得る、それを関係者へ知らせシンパを増やす。〔7〕常に「気を緩めず」、〔8〕自らの「変革を根付かせる」、ということです。

これを産官学の連携を前提として、これらステップの日本国版を実施すればよいと思います。これは企業のマネジメントレベルでも難しいことですが、それでも有能な経営者がいれば可能です。しかし、国レベルのマネジメントは複雑さが増しますし、企業の経営者のようなマネジメント感覚は、普通政治家や官僚に期待することはできませんので、ここが難しい。ただ米国などでは、行政分野でもこうしたステップを踏んだアプローチがなされ成果を出しているようです。こうした変革プロセスに学べることは多いと思います。

|  |  |  |

関連リンク

- 01 情報通信産業はコンサルティングにとって、いま最適な素材

02 国際競争とプロフェッショナル

03 100年後の国家存立基盤を見出し準備すること

新保豊の仕事整理箱