オピニオン

新商品・サービス開発に向けた、ノスタルジアデザインによる情緒価値探索の旅

2025年10月29日 余 許勤

Let’s Go Down the Good Memory Lane (思い出の小径を歩こう)

誰しも、過去の美しい思い出に浸った経験があるはずです。初めて行ったディズニーシー、学生時代に食べていた祖母の手作り菓子、昔家族で訪れた回転ずしのお店―なぜ私たちは、過去をこんなにも恋しく思うのでしょうか。

過去を恋しく思う、このノスタルジアという感情は、誰もが経験したことがある一方で、じっくり考える機会は少ないかも知れません。学術上は、ノスタルジアは「a sentimental longing for one’s past(過去への感傷的な憧れ)」と定義され、過ぎ去った日々に対するアンビバレントな感情を指します(※1)。喜びと切なさの両面を持つ感情としてのノスタルジアは、単なる懐かしさにとどまらず、「喪失や別れ」といった感覚をも含む深い体験を伴います。

筆者自身は現在までの12年間を ほぼ海外で過ごしており、ある意味、故郷から離れた「ノスタルジア・ネイティブ」とも言えます。渡航時に家族と別れた体験や祖父を亡くし故郷を歩く中で実感した喪失感──こうした体験を通して、現代の技術では十分に捉えられていない(重視されていない)、感情の豊かさやはかなさに気づきました。こうした気づきが、筆者がノスタルジアデザインをテーマとして研究を進めるきっかけとなりました。本稿では、筆者個人の体験からスタートし、ノスタルジアとは何か、なぜデザインするか、ノスタルジアデザインの例と未来デザイン・ラボで新商品・サービス向けに試行したノスタルジアワークショップの実践について順次紹介していきます。

The Calling to Me(心を呼び覚ますもの)

2013年、イギリスに渡航したとき、「越洋電話」(国際電話)という中国語の曲を繰り返し耳にしました。「越洋電話」という言葉に魅力を感じ、とても詩的に思えたのです。よく考えると、当たり前だと思っていた技術のことを、詩的に表現した言葉ではないかと気づきました。山を越え、海を越えて、自分のそばに届く「越洋」の電話──その響きに強く引かれました。

当時、WeChatなどの即時通信アプリはすでにありましたが、ビデオ通話機能は未熟で、今のように普及していませんでした。空港で家族と別れるとき、涙が止まらず、何も話せない、その別れの痛みを鮮明に覚えています。その後まもなく、通信技術の発展は一気に進み、どんなに距離があっても、スマートフォンさえあれば、まるですぐそばにいるような感覚が得られる時代に入りました。さらにInstagramなどSNSの普及とともに、写真を撮って生活を共有するブームが訪れ、いつでもどこでもオンラインでつながり、見られ、知られることが可能になりました。「越洋」のような距離を超える努力 はほとんどなくなり、常にそばにいるように、つながっているようになってきました。近現代テクノロジーの発展は、すべてが 「to cancel the distance(距離を消すため)」にあるのではないかと思うほどです。

しかし、距離が消えた結果、「別れ」というものは、知らないうちに、まるで映画の中の大げさな演出のように感じられるようになってしまいました。昨今、コミュニケーション技術の発達により、「共にいること」と「離れていること」の捉え方が変わってきているとも言われますが、私たちは、通信技術の発展と引き換えに、「別れ」という体験を奪われたのかも知れません。

その後、時は流れて2019年、祖父が亡くなったとの知らせを受け、故郷に戻りました。祖父と久しぶりに再会した夜に散歩していたとき、湖畔の柳の姿がとても美しく、その瞬間に「杨柳依依」という詩を思い出しました。

(昔、柳の下で別れを告げた。今、戻れば、雪と雨が静かに降るだけ。)

風に揺れる柳の葉は、まるで「行かないで」と引き留めているようでもあり、「さようなら」と告げているようでもありました。どれだけ写真と動画を撮っても、あのときの気持ちは残せない。「消えるものは、消えていくのだ」―そのとき、久しぶりに改めて「別れ」を痛感しました。同時に、現代人はデジタル技術による便利さや即時性に慣れすぎて、「失う(LOSS)」という感覚が鈍くなっているのではないか―そう感じました。

現代はSNSやさまざまな通信メディアの普及によって、距離や時間の制約は薄れつつありますが、その便利さの裏で、「失う」という感覚や「別れ」の重みは感じにくくなっているのではないかと思います。ノスタルジアは、こうした暗黙の感情や距離感、時間の経過を可視化し、感情的価値をデザインする手法として生かされるべきではないかと考えました。

こうして、ノスタルジアという概念に引かれた私は、慶應義塾大学院メディアデザイン研究科(KMD)にて、ノスタルジアをテーマに研究を進めました。

Nostalgia - A Longing for No-return(ノスタルジア ― 戻れないからこそ、憧れる)

「ノスタルジア」という言葉は、ギリシャ語の nostos(故郷への帰還)と algos(痛み・悲しみ)に由来します。サウサンプトン大学のティム・ウィルドシュット教授らの研究によれば、懐かしい記憶を想起することで自己肯定感やポジティブな自己像が高まり、過去・現在・未来をつなぐ自己連続性(self-continuity)が強化されることが示されています(※2)。また、個人レベルにとどまらず、集団でノスタルジアを共有することで帰属意識(ingroup)や相互協力の意欲が高まることも検証されています(※3)。ノスタルジアに浸ることで、人は社会的つながりの感覚や未来への楽観的展望を得られるのです(※4)。行動心理学の観点からも、ノスタルジアは内発的動機付けを促し、心地よい過去の想起がモチベーションや仕事への努力、創造的行動を後押しします(※5)。さらに消費者心理の研究では、ノスタルジアを感じた人は感情的充足感が高まり、支出や時間の投資意欲が増すことも示されています(※6)。

ハーバード大学のスヴェトラーナ・ボイム教授は、ノスタルジアを二つに分類しました(※7)。

•Restorative Nostalgia(修復的ノスタルジア):失われた故郷を再構築しようとする(過去重視)

•Reflective Nostalgia(省察的ノスタルジア):帰郷をあえて遅らせ、その渇望や喪失感そのものを味わう(喪失感重視)

(原文:Restorative nostalgia stresses nostos (home) and attempts a transhistorical reconstruction of the lost home. Reflective nostalgia thrives on algia (the longing itself ) and delays the homecoming—wistfully, ironically, desperately. (Boym, 2007)(訳:修復的ノスタルジア はnostos(故郷)の概念に重点を置き、失われた故郷を、時代を超えて再構築しようとします。省察的ノスタルジアは、algia(その「渇望」自体)に着目し、帰郷をあえて遅らせながら、切なく、皮肉に、そして必死にその思いを味わいます。 )

後者は日本の「もののあはれ」に近い概念と言えるでしょう。いずれも喪失に根ざし、移ろいゆくものへの感受性を強調するものです。

ノスタルジアデザインという言葉は、主に「過去重視」「過去を再デザインする」という文脈で、レトロデザインとして用いられることが多いです。例えば、モトローラは2019年、「未来はもっとノスタルジックになる」とのコンセプトのもと、かつての折りたたみ携帯RAZRを現代的にアレンジしたスマートフォンを発表し、過去の記憶を呼び覚ましました(※8)。またバーガーキングは2021年にロゴを1970年代風にリニューアルし、消費者の親近感を狙いました(※9)。

一方で、レトロデザインを超え、ノスタルジアの省察的な効能や美学に着目する研究も出てきています。マカオ科技大学の講師モン・シューは、「省察的ノスタルジア」を構築・伝達する力を養うコース「Macau Impression(マカオの印象)」を開発しました。未来のコミュニティーへの帰属意識や自己認識を育んでいます(※10)。

また、トマス・ブリスブラスの作品「No Coaster Please(コースターは、いりません)」では、特別な塗料を施した木製家具が使用されるたびに塗料が剥がれ、時間の痕跡が刻まれていきます。この変化が「時間の経過」というノスタルジックな物語を組み込みます。オクラホマ大学の助教カリンカスは「これこそ、私が『ノスタルジックなUXはデザインの時代性を際立たせる』と言うときの意味だ(this is what I mean when I say nostalgic UX highlights a design’s place in time)」とコメントしています(※11)。

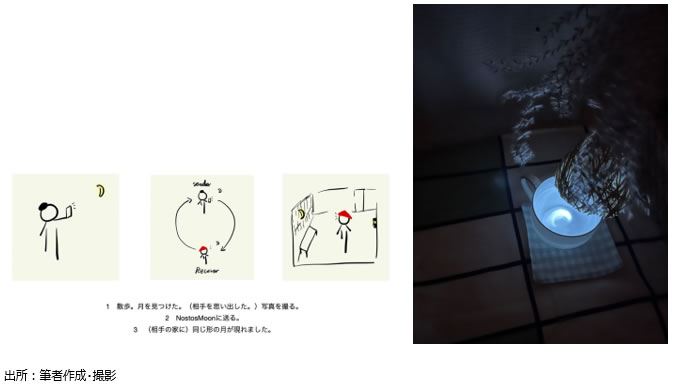

私自身もKMDで「aesthetic nostalgia-driven LDR design(ノスタルジア美学に基づく、遠距離での人間関係(LDR)デザイン)」に取り組みました。デザインした一例はこちらです。

デジタルに慣れた人々に、ノスタルジアの「距離感」をどう表現できるかを考え、母親が離れた場所から今夜見ている月の形を息子に送れるランプと投影できるカップのプロトタイプを制作しました。そこには「返信できない」「邪魔しない」「暗黙の共有」といった要素を盛り込み、物理的・心理的距離を意識させることで、遠距離関係(LDR)における感情コミュニケーションの特性を探りました。

Leveraging Nostalgia for Future Design(未来デザインにノスタルジアを活用する)

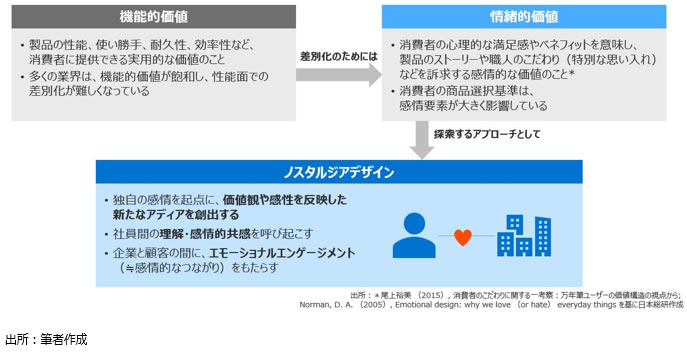

ビジネスにおいても、「感情価値」の重要性はますます高まっています。感情はコミュニケーションや信頼構築、チームワークの基盤であり、製品開発やマーケティングでも、人の感性を取り入れることで新しい価値を創造し、既存商品の再評価にもつながります。

ノスタルジアデザインは感情デザインの一形態であり、機能価値が飽和する現代において、ユーザーの心を動かす「感情的価値」を提供する有効な手段だと考えられます。消費者心理の研究によれば、ノスタルジアは価格感度を下げる効果があり、支払い意欲の向上や寄付行動の促進にもつながることが示されています(※12)。

ただし、その効果は強力な一方で、ノスタルジア を当てにしすぎで新鮮さを失い、過去にとらわれすぎてユーザーの共感を得られない場合もあります。懐かしさをいかに感情価値に変換し、未来との接続点をつくるかが、成功の鍵となります。

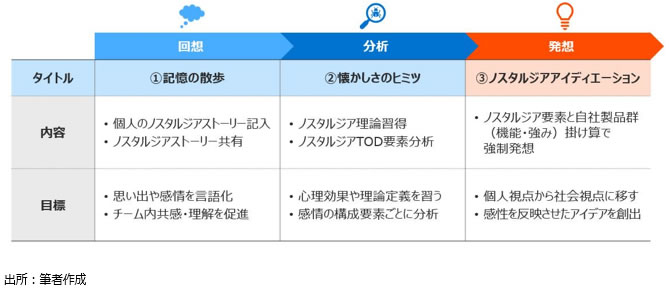

そこで、未来デザイン・ラボは新商品・サービス開発に向けて、ノスタルジアデザインワークショップを開発しました。このワークショップは、単なる懐かしさに浸ることにとどまらず、過去の価値を再発見しながら未来志向の企画やアイディエーションにつなげることを目的とし、社内外でワークショップ検証・試行を行いました。

では、ノスタルジアデザインワークショップ とはどのようなものなのでしょうか。その背景やプロセス、アウトプットの事例、そして参加者の声をご紹介します。

ノスタルジアデザインによる情緒的価値の探索をお勧めする背景

過去の記憶や喪失感、はかなさといった感情に目を向けることで、人々の心に深く響く体験を生み出すことができます。単なるレトロな見た目や懐かしさにとどまらず、「失うことへの気づき」や「未来に大切なものを残す」といった要素をデザインに組み込むことで、深い共感や記憶に基づく情緒的価値を創出できます。

現代では、製品やサービスの機能的価値がほぼ飽和しており、差別化は容易ではありません。そんな中で注目されるのが、人の心に響く情緒的価値です。感情を動かし、共感や印象に残る体験をデザインできれば、ブランドやサービスの価値は大きく変わります。

ノスタルジアデザイン手法―情緒価値探索ワークショップとは

ノスタルジアデザインによる情緒価値探索ワークショップは、「回想→分析→発想」の三段階で構成されます。

1.回想:参加者が自身のノスタルジアストーリーを共有

2.分析:共有されたストーリーを分解し、ノスタルジア構成要素を抽出

3.発想:抽出要素と産業機能を組み合わせ、新しいアイデアを創出

参加者は、過去の記憶や体験から感情を掘り起こし、それらの気づきを未来の企画やサービスに反映させながら、社会や市場全体に応用可能な視点へと広げていくプロセスとして設計されています 。

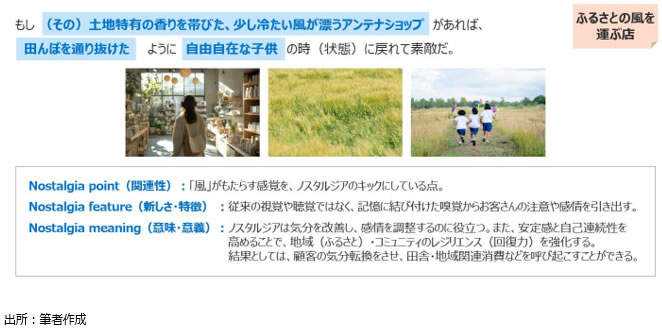

アウトプット:「ふるさとの風を運ぶ店」

アウトプットの一例として、 「ふるさとの風を運ぶ店」が下記に挙げられております。

ある参加者は「テニスの合間に日陰で感じた涼しい風が、昔の部活を思い出させた」という体験を出発点に、不動産業界での新しいアイデアを発想しました。

そこから生まれたのが 「ふるさとの風を運ぶ店」 です。

ノスタルジアのトリガーとして「風」を着想のきっかけにしました。風は一瞬で消えてしまうはかなさや、かすかな匂いとともに人の記憶を呼び覚ます要素があり、その感覚が強い情緒的な印象を残します。この発想から、特定の店舗にその土地特有の「風(空気)」をつくり出し、流し続けることで、訪れる人のノスタルジアを喚起する仕組みを構想しました。結果として、その土地ならではの香りや空気感を届けるアンテナショップの形となり、ふるさと納税や地域消費の促進にもつながるアイデアへと発展しました。

ノスタルジアはしばしば言葉にしにくい潜在的な 感情であり、自発的に思い出が呼び起こされるほど、心に深く刻まれます。一見すると風は視覚的な要素に比べて印象が弱いように思われますが、実際には人の感情に強く働きかける力を持っています。今回のアイデアでは、「風」がなぜ“エモい”と感じられるのかを掘り下げ、そのノスタルジアを喚起する特性を生かすことで、訪れる人が自然に自身の記憶や感情を呼び起こすきっかけを生み出すとともに、地域との新たなつながりを生み出す可能性を示しました。

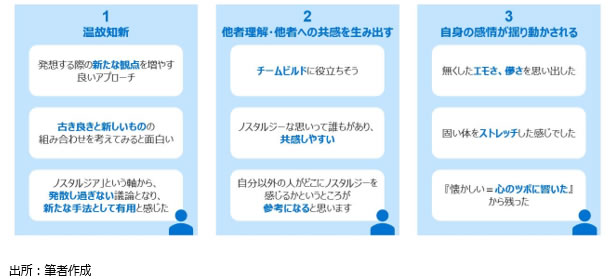

ワークショップ後の参加者の声(一部抜粋)

参加者からは「新たな手法として有用だった」「共感しやすかった」「体がストレッチされたように感じた」といった感想が寄せられました。

こうしたフィードバックから、ノスタルジアデザインワークショップ は以下のようにさまざまな領域での活用が期待できることが示されました。

商品開発系

新商品やサービスのコンセプト開発、さらには既存商品の価値を再評価する取り組みに応用できます。例えば、感性に訴える新しいアイデアの創出や、懐かしさを生かした高齢者に受け入れやすいデジタル技術の開発など(※13)。

啓発・教育系

企業のビジョンやパーパス策定、またキャリアビジョン研修といった場面で力を発揮できます。例えば、自分史を通じて価値観を再発見するようなワークショップ。

チームビルディング・社会課題・つながり系

チームビルディング、また自治体課題や社会的インパクトを伴うプロジェクト、ソーシャル・ボンディングを重視した取り組みにも貢献できます。世代間交流の促進にも適しており、多様な世代が共に参加できるワークショップや、シニア層を対象にした未来洞察の場としても有効です。例えば、帰属意識を育む企画や、シニア層の過去から見る未来洞察につながる取り組みなど。

最後に

今はまさに「NOWstalgia(それほど遠くない過去の経験をもう一度味わいたいという欲求(※14)」の時代。ノスタルジアはあらゆる場所に存在しているのに、どこにもないように見える。そこには不安もあれば、期待もある。だからこそ、一緒に「ノスタルジア」という波に乗り、この時代を航行していきましょうか。

*本文中の日本語訳は特に断りがない限り、筆者訳。

(※1)長峯 聖人、外山 美樹. (2019). Southampton Nostalgia Scale 日本語版の作成. 心理学研究, 90, 389-397.

(※2)Vess, M., Arndt, J., Routledge, C., Sedikides, C. & Wildschut, T. (2012). Nostalgia as a resource for the self. Self and Identity, 11(3), 273–284.

(※3)Wildschut, T., Bruder, M., Robertson, S., van Tilburg, W.A.P. & Sedikides, C. (2014). Collective nostalgia: A group-level emotion that confers unique benefits on the group. Journal of Personality and Social Psychology, 107(5), 844–863.

(※4)Hong, E. K., Sedikides, C., & Wildschut, T. (2021). Nostalgia strengthens global self-continuity through holistic thinking. Cognition and Emotion, 35(4), 730–737.

(※5)van Dijke, M., Leunissen, J., Wildschut, T., & Sedikides, C. (2019). Nostalgia promotes intrinsic motivation and effort in the presence of low interactional justice. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 150, 46–61.

(※6) Lasaleta, J.D., Sedikides, C. & Vohs, K.D. (2014). Nostalgia weakens the desire for money. Journal of Consumer Research, 41(3), 713–729.

(※7)Boym, S. (2007). Nostalgia and its discontents. The Hedgehog Review. https://hedgehogreview.com/issues/the-uses-of-the-past/articles/nostalgia-and-its-discontents [参照日2025年9月24日].

(※8)WIREDウェブサイト「モトローラの「Razr」は、こうして縦に折りたためるスマートフォンとして“復活”した

」(2019年11月15日)(参照日2025年10月2日)

」(2019年11月15日)(参照日2025年10月2日)(※9)Think Marketingウェブサイト“2021 Rebranding: Burger King revamps brand for first time in over 20 years

”(2021年1月21日)(参照日2025年10月2日)

”(2021年1月21日)(参照日2025年10月2日)(※10)Shu, M. (2014). The visual representation of reflective nostalgia: Design and practice of “Macau Impression” art and design characteristic courses. Journal of Macau University of Science and Technology, 8, 1–9.

(※11)Kurlinkus, W.C. (2018). Nostalgic design: Rhetoric, memory, and democratizing technology. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

(※12)Lasaleta et al., 2014(脚注6再掲)

(※13)Bong, W.K. & Chen, W. (2020). Designing nostalgic tangible user interface application for elderly people. In: K. Miesenberger (ed.) Computers Helping People with Special Needs. Cham: Springer, pp. 471–479.

(※14)Madwell. (n.d.). Nowstalgia.vailable at

: [参照日2025年10月2日].

: [参照日2025年10月2日].※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。